城市记忆微信公众号 2018-11-13 00:07:57

作者:牧野

蒋介石密令

1938年11月12日,长沙天气晴朗,但秋风一起,寒气袭人,此前两天,临湘、岳阳接连失守,中日两军对峙新墙河,局势十分严峻。

因为日军的进逼,长沙城风声鹤唳。这一天是孙中山诞辰纪念日,几天前,心情不错的湖南省主席张治中给国民党省党部执行委员仇硕夫与长沙市长席楚霖等人指示,要在这天召开一个有5万群众参加的庆祝大会,晚上再搞一个万人火炬大游行。

张治中(1890年-1969年) 图源/网络

但下午4点的纪念大会上,张治中并没有出现,主席台就坐的国民党湖南省党部书记长廖维藩也在中途离开,并携家眷逃之夭夭了。

张治中此时没有心情参加什么大会了,就在前一天上午9时,蒋介石的密令到达张治中手中:“长沙如失陷,务将全城焚毁,望事前妥密准备,勿误!”旋即,张治中又接到侍从室副主任林蔚的电话,内容是“对长沙要用焦土政策。”

焦土政策,是将自己一方的城市、村庄全部焚毁,百姓撤走,让敌人在占领后,得不到任何补给,这是战争中暂时弱势的一方被迫采取的两败俱伤但可以削弱敌人的策略。

最先提起“焦土抗战”思想的人是李宗仁。然而真正让蒋介石下定决心烧毁长沙的,是一份来自军统的报告。

左起李宗仁、蒋介石、白崇禧 图源/网络

1938年10月13日,委员长侍从室第一处主任贺耀祖、军统局副局长戴笠联名电呈蒋介石,汇报江西九江失陷前未能贯彻焦土作战,被日军获取大量物资的情形;10月下旬,广州、武汉相继沦陷,政府严令实施焦土政策。然而,国民党内部意见不统一,武汉警备司令郭悔擅自先行撤退,最终机场为日所用。

戴笠的这份支持焦土政策的电报,最终使蒋介石排除他议,痛下决心烧毁长沙古城。

焚城计划

接到蒋介石的命令后,张治中召来长沙警备司令酆悌和省保安处长徐权,两人于11日下午4时就拿出了一份“焚城计划”。

该计划共13条,明确要求,“弃守前,需将长沙市的公私建筑和一切不准备运走的物质全部焚毁,不资敌用”、“派省会警备司令部第二团和长沙市社训总队负责执行”、“于(1938年)11月13日凌晨两点以前”、“进入准备位置”。放火的地点选定天心阁,这是长沙城中地理位置最高的地方。

1907年从天心阁俯视长沙城 图源/网络

张治中还和酆悌、徐权一起组建了“破坏长沙指挥部”,由酆悌负总责,警备第二团团长徐昆任总指挥。

13条计划中的3条是为避免错误而制定的:

1、如果日军越过新墙河、长沙外围一旦失利而决定弃守,撤退之前必须焚毁全城,不资敌用;

2、起火命令必须以湖南省主席令为依据,长沙警备司令部发布书面命令;

3、放火信号,首先听防空警报发出一分钟的短促音响,再以天心阁上起火为标志,才准放火。

然而,后来这三条都被误传或没有遵循,终究导致了一场千古悲剧。

焚城部队还预设了一次演习,拟在第二天凌晨4点,由省主席张治中亲自检阅。当晚10点到12点,汽油、煤油等燃料已经分发到各个放火小队,每三人一组,共有100多个小队。他们把许多民房画上了放火记号,有些纪律不严的士兵如民众抗日自卫团,却已将汽油淋在了民房上。

局势失控

此时的长沙,宛然一个巨大的汽油库,秩序达到了失控的临界点。

根据放火副总指挥许权(与徐权并非一人)的回忆,大约在晚上12点以前,一个谣言在城内迅速传开。日军本来在岳阳的新墙河,离长沙有120公里,却被误传到了新河,就是如今北辰三角洲一带,离长沙不过几公里。恐慌迅速蔓延,似乎,焚城的第一个条件具备了。

新墙河与新河,一字之差,情势大变 图源/安芃的沙场

11月13日凌晨2时许,长沙南门口外的伤兵医院突然起火,许权得到士兵的报告后,电询前线的关麟征处,得知前方无事,且南门不是举火的地点,所以判断是失慎。

许权打电话找警察局长文重孚,要求救火,答复是:警察都撤离了,消防队员也撤离了。另外,因早前为了实行焦土政策,所有消防车都把水换成了汽油。意外产生的火灾,没能快速扑灭。

也有人打电话给省政府和警备司令部,求证是否下达了放火命令,可电话要么接不通,要么无人接听,焚城的第二条“必须省政府和警备司令部命令”,此时无法证实,又无法证伪。

不到一刻钟后,南门又有三处起火。不知真相的士兵见城外起火,以为是信号,纷纷将点燃的火把投向油桶或居民的房屋。不多久,连天心阁也火光四射,接着全城起火。

虽然没有防空警报,但连放火标志点天心阁也已起火,局势终于彻底失控。到凌晨三点,全城已是火光连天。此时,省政府和警备司令部发现错误,紧急命令制止,但已来不及了,只有后来城北放火队因为醉酒误事、放火延迟,才按照灭火命令进行挽救。

时任国民政府军事委员会政治部副部长的周恩来以及叶剑英、郭沫若等人正身处长沙,住在寿星街2号。当夜就寝后,周恩来、叶剑英在大火中被吵醒,他们的卫士邱南章回忆:“我们都拉着手,从火里边跑出去,眉毛都烧掉了,头发都烤焦了,就是在这种情况下跑出来的”。

死亡统计

由于焚城的计划是严格保密的,焚城的行动又是在没有得到命令的情况下突然发生的。故当火起时,留城的老百姓尚在睡梦中。及至从梦中惊醒,还以为是日军打进城来了。正准备夺路逃命,但烈火已经临门,大多数的街巷已被烟火封住。

凄厉的哭喊声,恐怖的嘶叫声,连同建筑物燃烧时的爆炸声,交织成为一个悲惨世界。

眼看大火已无法扑救,只能宣布弃城。最终大火烧了五天五夜,才自行熄灭。12日所发的电报代日韵目是“文”,大火又发生在夜里(即夕),所以称此次大火为“文夕大火”。

长沙原有人口40万,逃难至此的有8万人,好在大火前因局势紧张,许多人以为长沙不守,逃离此地。时任中央社记者的刘尊祺是第一个采访大火现场的人,据他估计,市民十之八九逃难,大火前留在市内的,约3万人左右。

官方公布直接死于火灾的达3000余人,而刘尊祺推测,留在城中的老弱妇孺以及酣睡未醒的人,多半葬身火海。另外,后方医院轻重伤兵三四千人,则是多半不能幸免。为此,不能逃出火海的,约有7000人。

二战中毁坏最严重的城市

大火中全城90%以上的房屋被烧毁,共计5.6万余栋。全市1100多条街巷(不包括橘子洲和河西),片瓦不留的有690多条,约占60%;幸存不到5栋房屋的有330多条,约占29%。文夕大火让长沙与斯大林格勒、广岛和长崎一起成为第二次世界大战中毁坏最严重的城市,也是中国抗战史上与花园口决堤、重庆防空洞惨案并称的三大惨案之一。

长沙湘江东岸的小西门正被“文夕大火”吞噬的景象。 图源/长沙晚报

总体上,大火主要在河东,河西受损轻微,但也有湖南大学、第一纱厂等被焚毁;而河东又以城南最为严重。从司门口到南门口,是当时长沙最繁华热闹的地区,全化为一片废墟。政府机关、学校、银行等建筑基本全部损毁,公共设施荡然无存,照明、对外通讯与交通完全瘫痪,整个长沙城,仿佛鬼蜮世界。

烧毁的政府机关有:省政府、民政厅、建设厅、警察局、警备司令部、省市党部、保安处、地方法院、高等法院、电报局、电话局、邮政局、市商会、中央通讯社、中央广播电台和在长沙各家报馆等大部或全部建筑。

被烧毁或大部烧毁的学校有:湖南大学、明德中学、岳云农工学校、楚怡工业学校、兑泽中学、第一师范、南华女中、明宪女校、妙高峰中学、省立长沙高中、民众教育馆等31所。

被烧毁的银行有:湖南省银行、江西裕民银行、上海银行、交通银行和中国银行等十余家。

此外,湖南第一纺织厂等40多家工厂被烧毁;190多家碾米厂和粮栈仅幸存12家;湘绣业40家全部毁灭;除湘雅医院外的所有医院均被烧毁。

为何城北比城南受损稍轻?有一个广为流传的故事是这样解释的:

负责长沙城北的放火队员,在12日下午走进中山路三和酒家,饱餐之后醉倒不起。三和酒家地处国货陈列馆(现中山百货大楼)后面,被大楼挡住了视线。

等到队员酒醒时,城内东、南方向已成火海,他们才匆匆分头放火,这时已经天亮,传来了张治中要求灭火、再放火者就地枪决的紧急命令,这才使城北几处重要地方如湘雅医院和中山路一些建筑得以保存。

百业俱毁

据国民党湖南省政府统计室编印的《湖南省抗战损失统计》估计,大火造成的经济损失约10多亿元,相当于抗战胜利后的1.7万亿元,约占长沙经济总值的43%。

“文夕大火”后的长沙城 图源/长沙晚报

大火使长沙“米市”遭受灭顶之灾。长沙为“四大米市”(芜湖、九江、无锡、长沙)之一,在1930年代达到鼎盛,大火前有190多家多家碾米厂和粮栈,存量200多万石,被烧掉谷米190多万石,损失银元1000万元以上,长沙米市从此黯然失色。

长沙米厂与粮栈集中在河东沿江一带,时为李永盛米厂的老板李芸菁回忆了大火后赶回长沙的见闻:

“大西门河街一带粮栈米厂的余火,较其它地方更盛。入夜后,谷火煌煌,仍然照的周围一片红光。把上面烧焦部分揭去,其中如雪似银的一堆白灰,晶莹发亮。”

大火使长沙四大行业(金行、钱庄、绸缎、纸业)风光不再。坡子街是长沙钱庄、金银首饰店、药材店集中之地,被大火全部焚毁。长沙绸缎业资本达500万银元,实力最强的大盛绸庄大部分绸缎被焚毁,损失在80-90万元。

瑞丰、日新等店,将绸缎藏在防空洞内,不料大火产生的高温烤到地下几米深的洞内,藏在那里的绸缎布匹看上去完好,但用手一摸,即刻成了粉末。此外,全市100多家纸行化为灰烬,湘绣业40多家绣庄连同绣品、画稿无一幸免。

两千年古城不再

文夕大火还毁灭了长沙城自春秋战国以来的楚国历史文物积累,地面文物毁灭到几近于零。天心阁、火宫殿、长沙府学宫、贾谊故居等著名古迹,均毁于一旦,如今,这些建筑都是后来重建的了。

长沙也是著名文物古玩市场,古玩店聚集的藩城堤(今太平街一带)全部被毁,损失的价值连城的文物,无法估计。苏家巷观古堂、六堆子养知书屋、定王台、黎家坡府学宫珍藏大量明清刻本,也都变成灰烬。余太华金号的440颗汉印,藏在地下室内,不料大火高温竟将它们全部融化成了铜块、铁饼。

长沙作为中国为数不多的2000多年城址不变的古城,文化传承也在此中断,在历史研究上造成无可估量的损失。

谁是罪人?

大火几天后,来长沙视察的蒋介石,下令将长沙警备司令酆悌、警备二团团长徐昆、长沙警察局长文重孚3人抓了起来,并组织军法会审,限两天结案。

徐昆、文重孚两人咬定一切行动都是执行警备司令部的命令,而酆悌则供认:疏忽失慎、违犯机宜,有不可赦免的罪行。审讯判定酆悌系首犯,文重孚、徐昆系从犯,判定3人数年徒刑不等。

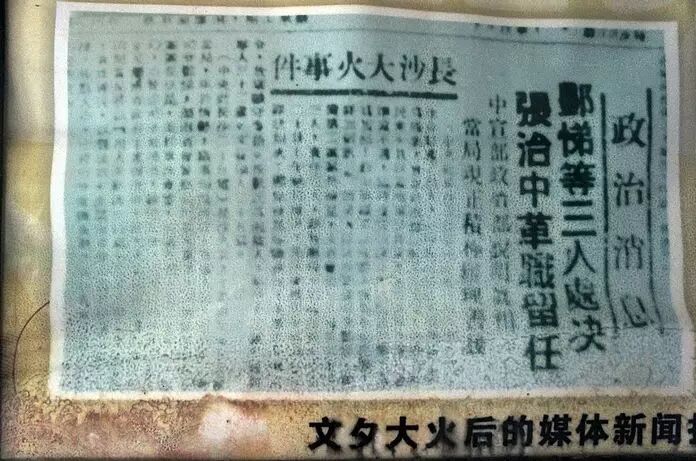

“文夕大火”后的媒体新闻报道 图源/老A

判决报送蒋介石审批,蒋深为不满,提笔先是在酆悌的判决草案上批示,“酆悌身负长沙警备全责,疏忽怠惰,玩忽职守,殃及民众,着即枪毙。”在文重孚的判决草案上批示,“文重孚身为警察局长,不奉命令,率警遁逃,着即枪毙。”在徐昆的判决草案上批示,“徐昆玩忽职守,着即枪毙。”

军事法庭按蒋介石指示,将判决书上“纵火罪”改为“辱职殃民罪”。作为最高行政长官的湖南省政府主席张治中自然难辞其咎,曾当面向蒋介石请求处分,被蒋介石以“用人失察,防范疏忽”为名,给予其“革职留任,责成善后,以观后效”的处分。

但舆论普遍要求至少惩办张治中。酆悌三人伏法后,社会流传出一副对联,上联“治绩如何,两大政策一把火”,下联“中心安在,三个人头万古冤”,横批为“张惶失措”。三联首字正好组成“张治中”,以示社会舆论对大火案审结的不满。

对于大火悲剧教训的总结,张治中归结为“误信流言”,“岳州没有放弃,就谣传岳州情况不明,常德交通已断。等到敌人登陆城陵矶的消息一证实,就传说敌人两天之内就可以到长沙。就在12日晚间,战事发展到汨罗前线时,有些人竟慌张到“敌人的浅水兵舰可以在3小时内开到长沙河岸”。

而这一切全是因为“失败主义的灵魂在作祟。每一个战局的转换,总带来一个新的普遍的恐慌”。

蒋介石在长沙处理大火案后,曾作有“一番痛切的训示”:“就这一次事件的根本成因研究,可以说不属于哪一个个人的错误,而可以说是我们整个团体的错误。这一种错误的造成,不能不认为是我们的失败。”

他们的一次“失败”,造成了长沙城的“千古奇冤”。

参考资料:《长沙文夕大火》(王娅妮泰著,商务印书馆出版)

责编:廖慧文

来源:城市记忆微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号