新湖南客户端 2019-07-01 08:59:46

【丰堆仑革命旧址】丰堆仑革命旧址位于资阳区长春经济开发区南丰村,是市级文物保护单位,原为廖氏宗祠。1922年建成,早期的共产党人以此为据点,秘密开展地下革命活动。1938年在此创办作育学校,此后成为中共常益中心县委的重要联系点,是革命先辈高文华、帅孟奇、廖连山等人推动抗日救亡运动的重要场所,有“益阳抗大”的美誉。(本图集内容由中共益阳市委党史研究室提供)

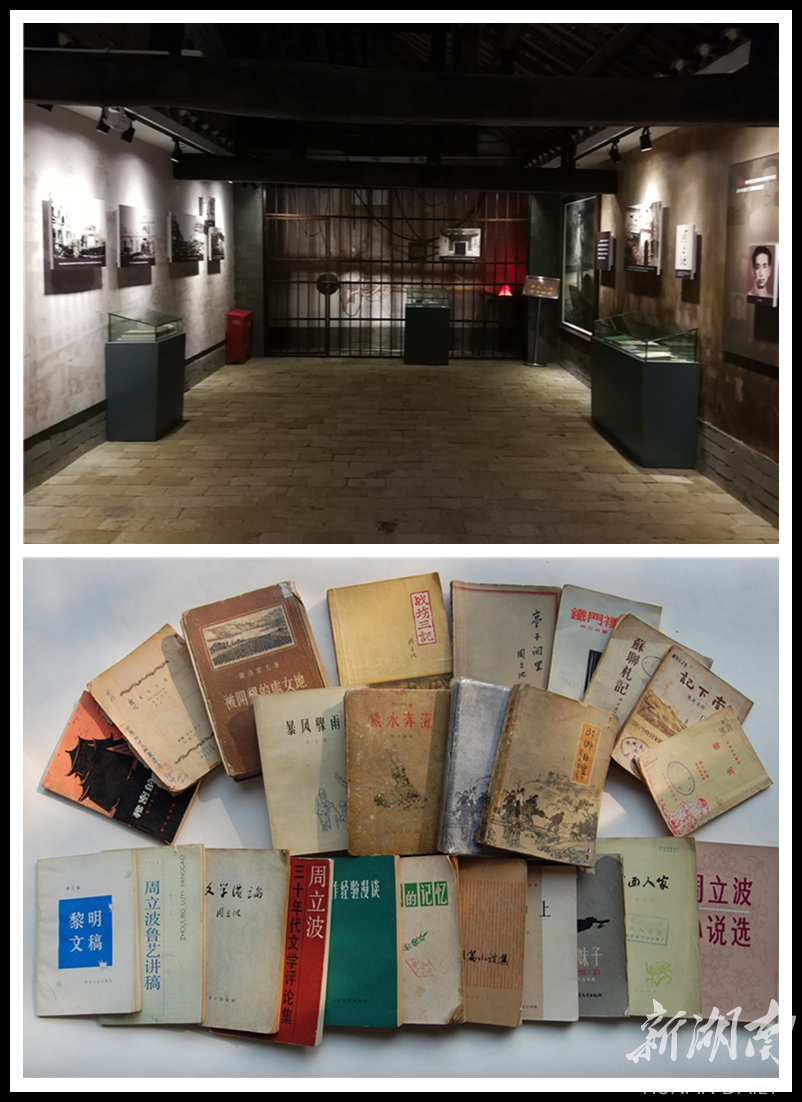

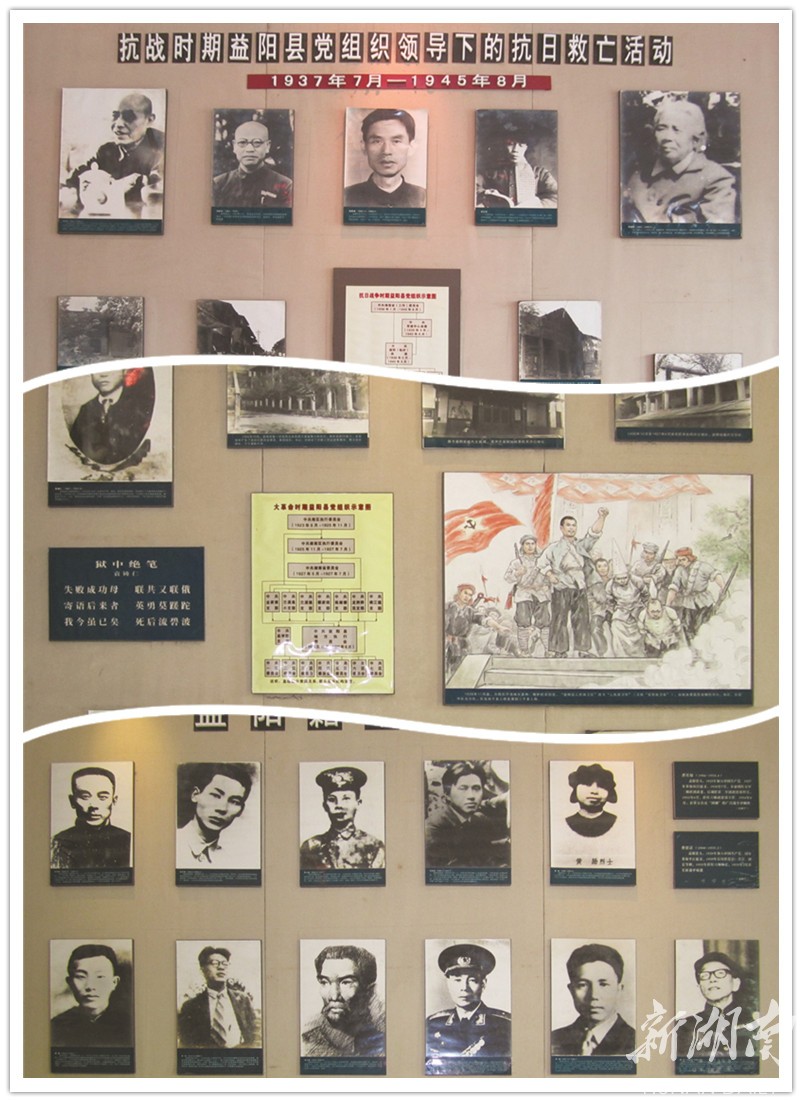

【丰堆仑革命旧址】近年来,因房屋年久失修,部分结构腐朽老化,文物安全状况堪忧。资阳区于2018年2月启动了旧址修缮工作。丰堆仑革命旧址有上下两层,第一层陈列主题为“红色记忆”,突出了农民运动及抗日救亡时期发生在丰堆仑周边的人和事,再现了中共常益中心县委、中共益阳县委的重要革命史实,展现了益阳人民在中国共产党的领导下,推翻三座大山,夺取革命胜利的一段艰辛历程。第二层则展陈了益阳古城文物相关情况、老师宿舍复原陈列及学生课堂复原场景。

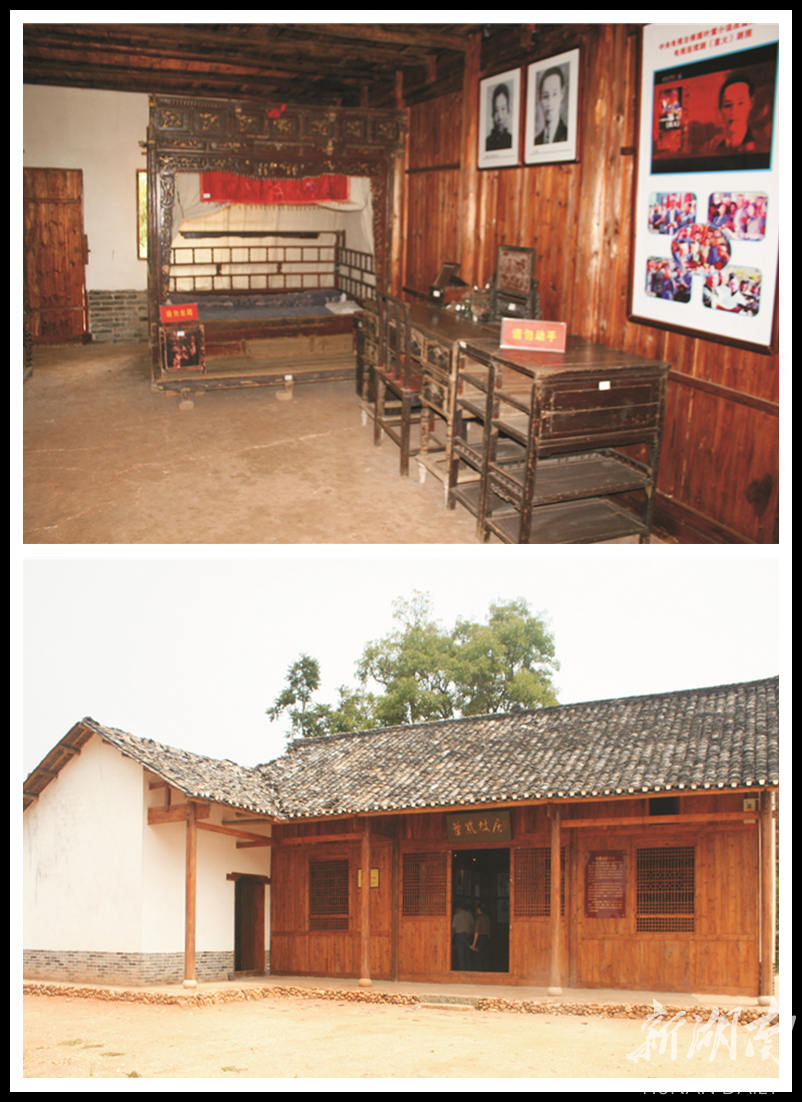

【周立波故居】周立波故居位于益阳高新区谢林港镇邓石桥村。始建于清乾隆五十三年(1788),建筑面积790平方米,院落依山傍水、坐北朝南、土木结构,小青瓦屋顶,土筑围墙,属于清代典型的南方民居。周立波故居于2002年5月被湖南省人民政府公布为湖南省重点文物保护单位,2010年7月被中共湖南省委宣传部公布为湖南省爱国主义教育基地。

【周立波故居】周立波(1908-1979),原名绍仪,字凤翔,湖南益阳人,我国现当代著名战士、学者、作家。周立波七岁进私塾,1921年春考入益阳县立第一高小,1924年考入湖南省立第一中学。1927年大革命的失败,在他的心底深深埋下了对共产党无限敬佩和对国民党反动派切齿痛恨的种子。1928年1月,周立波和姚芷青成亲不满一个月,便和周扬一道离开家乡,奔赴上海。1934年参加中国左翼作家联盟,同年加入中国共产党。1936年9月,为适应全面抗战爆发后的新形势,周立波和周扬等许多革命文艺工作者一道奉命离开上海,奔赴延安。1944年秋,跟随王震等一起挺进华南,建立抗日根据地。1946年8月,到今黑龙江省尚志县元宝镇参加土地改革。新中国成立后,曾任第一、二、三届全国人大代表,第五届全国政协委员、全国文联委员、全国文学工作者协会委员和湖南省文联主席、党组书记兼《湖南文学》主编等职。1979年9月,周立波在北京逝世。

【周立波故居】周立波著述丰富,1948年创作的反映土地改革的著名长篇小说《暴风骤雨》获斯大林文学奖;1950年在中国的第一部彩色电影《解放了的中国》中担任文学顾问,获斯大林文艺奖;1955年创作了优秀长篇小说《山乡巨变》深受读者喜爱;出版有《周立波短篇小说集》《周立波选集》《周立波文集》等。我国文艺界评价周立波:学识渊博、理论根底扎实、革命意志坚定,吃苦耐劳、甘于奉献、敢为人先,所创作的文学作品引领了一个时代。他的创作成就已成为衔接中国现、当代文学,沟通十七年文学和新时代文学的桥梁,为中华民族留下了宝贵的精神财富。

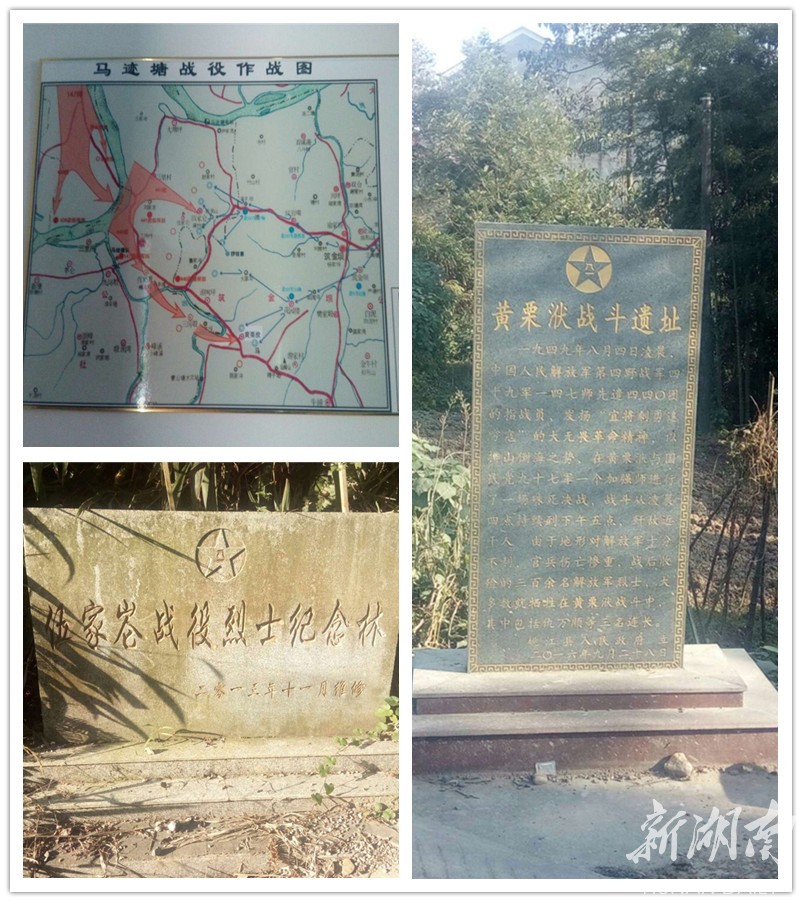

【马迹塘战斗革命烈士纪念塔】马迹塘战斗中,解放军147师以两个团约2000人的兵力,顶住国民党97军、103军3个师约2万余人的进攻,毙敌千余人,缴获大炮4门和大批枪支弹药及其它军用物资。此战牵制和延缓了白崇禧西逃计划,为后来夺取衡宝战役的胜利赢得了时间,为湖南和平解放作出了重大贡献。这场战斗是人民解放战争在桃江境内的唯一一场战斗,它作为衡宝战役最为惨烈的前哨战而载入了解放战争的史册。 在马迹塘战斗中英勇牺牲的192位革命烈士,就近安葬在黄栗洑、伍家仑的苍松翠柏之中。为缅怀英烈、激励后人,20世纪70年代,当地政府对掩埋在黄栗洑、伍家仑山头上的部分烈士遗骨进行迁葬;1992年在伍家仑主峰前的灯笼山上,兴建了革命烈士纪念塔和烈士墓;2013年市县民政部门筹资20万元对纪念塔、烈士陵园进行了修缮,并增设了4处战斗遗址。 1996年8月1日,桃江县委宣传部行文将其列为“全县青少年爱国主义教育基地”。2013年市委宣传部授予其“益阳市爱国主义教育基地”称号。

【马迹塘战斗革命烈士纪念塔】马迹塘战斗革命烈士纪念塔,坐落在益阳市桃江县马迹塘镇三里村,占地600平方米。 1949年8月1日,益阳地下党对迎接解放工作进行具体部署,得知解放军将从常德进入益阳,并获悉白崇禧部将经马迹塘西窜。8月2日上午10时,地下党向驻常德的解放军提供了“国民党十一兵团正向马迹塘方向逃窜”的情报。距马迹塘最近的解放军147师前卫部队440团即从黄土店直奔马迹塘,于3日凌晨4时抵达马迹塘对岸武潭镇莲花坪渡口。三营副营长徐锐松率部从莲花坪渡口偷渡过江,歼敌一个连,俘虏60余人;三营长余振江率部从大河口强渡资江,共俘敌360多人,缴获一些船只和大批军械。4日凌晨,奉命前往泗里河埋伏的解放军44O团主力在黄栗洑与从大栗港、筑金坝一带择小路往湘西方向逃窜的国民党97军狭路相逢,展开激烈战斗,形成沂溪河连绵9里山梁山岗争夺战。在解放军顽强阻击下,敌军无法按原计划逃窜。4日凌晨3点,从常德境内驰援的441团赶到马迹塘后,团参谋长蒋顺学带领一营率先占领伍家仑制高点,二营三营也相继冲上伍家仑及周边高地。刚到山顶,便与鲊埠、栗山河一带渡江过来的敌103军接上了火。在伍家仑至西南面的锣钹寨一线,敌我双方战斗一直持续到当日下午,下午5时许,解放军147师师部山炮营赶到莲花坪,隔江向敌军阵地炮轰。敌人知道解放军大部队已到,慌忙丢下枪支弹药、丢下伤员和尸体,向东南方向逃窜。解放军乘胜追赶10多华里后奉命返回驻地。

【金家堤党支部陈列馆】中共金家堤支部旧址有4柱3间,是具有湖区风格的民居。由于年久失修,加上堤防改造,已被拆除。2004年,赫山区在其旧址南面辟地建起了纪念园、陈列馆和纪念碑。2014年,又对纪念园进行提质改造。2017年3月,赫山区按照市委的部署安排,全面启动金家堤支部陈列馆建设工作。馆舍由原来的“三桁两间”扩建为全木排栅带楹柱、青瓦白壁的清代民居风格建筑,新增金家堤支部成立场景群体人物蜡像、毛泽东同志来欧阳泽家群体人物场景蜡像、毛泽东同志来金家堤大型微景及系列油画,并辅以现代科技手段如网上展馆、讲课视频等再现创建时之场景。2017年6月,投资1500万元的一期工程如期完工,6月30日举行了金家堤支部陈列馆开馆仪式。金家堤党支部陈列馆于2009年被益阳市定为市级爱国主义教育基地。

【金家堤党支部陈列馆】金家堤党支部陈列馆位于益阳市赫山区八字哨镇金家堤村。 中共金家堤支部是益阳最早的党支部,也是湖南第一个农村党支部。1923年11月,欧阳笛渔从上海回到湖南,受中共湘区执行委员会派遣,回到家乡益阳县兰溪,从事党团组织创建工作,发动农民运动。欧阳笛渔以兰溪金家堤台子屋场自己家为据点,广泛接触和联系贫苦农民,联系进步的知识分子,以举办农民读书社的形式,招收学生30多人,向农民灌输革命思想,启发农民政治觉悟。他一边组织教师、学生学习马克思主义,宣讲革命形势,培养积极分子,一边以读书社的名义,组织师生进行广泛的社会调查,秘密进行党团员的发展工作。1924年3月,欧阳笛渔组建了社会主义青年团益阳县兰溪金家堤特别支部,并任支部书记,在此基础上发展党员。同月,中共湘区执行委员夏曦来到兰溪金家堤与欧阳笛渔、欧阳泽一同研讨建党工作。他们首先发展了思想进步的青年教师刘昆林、余谷松等为中共党员,建立了益阳第一个党小组。随后,他们又在读书社发展夏四喜、欧时运、邓星畲、曾慕颜等加入中国共产党。由于党员人数增多,经请示中共湘区委同意,于6月15日建立了中共益阳县兰溪金家堤支部,欧阳笛渔任支部书记,直属中共湘区执行委员会领导。党支部成立后的中心任务是发起、组织农民运动,建立农民协会;积极发展党员,扩大党的队伍。金家堤支部在益阳党组织的早期创建和工农运动中起了示范带头作用。

【蔡杰、徐植兰烈士合葬墓】蔡杰、徐植兰生前为亲密战友,他俩在沅江领导并策划了多次农民运动,给国民党及反动军阀以沉重打击。大革命失败后,同时被捕。1929年2月20日,反动派将两位烈士同时杀害于琼湖镇鸡公嘴。 1950年4月,当地党和政府对该墓进行了修缮,立墓碑一块,高115厘米,宽75厘米,横批“为民先锋”,正文为“革命烈士蔡杰、徐植兰同志之墓”,碑右书“公元一九二九年正月十一日殉难,一九五〇年四月二十三日敬刊”;左刻“沅江县二区十二保农协筹备委员会公立”字样。1996年6月10日,沅江市人民政府立合葬墓碑。2017年10月,修缮蔡杰、徐植兰合墓。 1990年5月,由沅江市人民政府公布为县级文物保护单位,同时被沅江市委宣传部公布为沅江市爱国主义教育基地。2008年,被评为市级爱国主义教育基地。

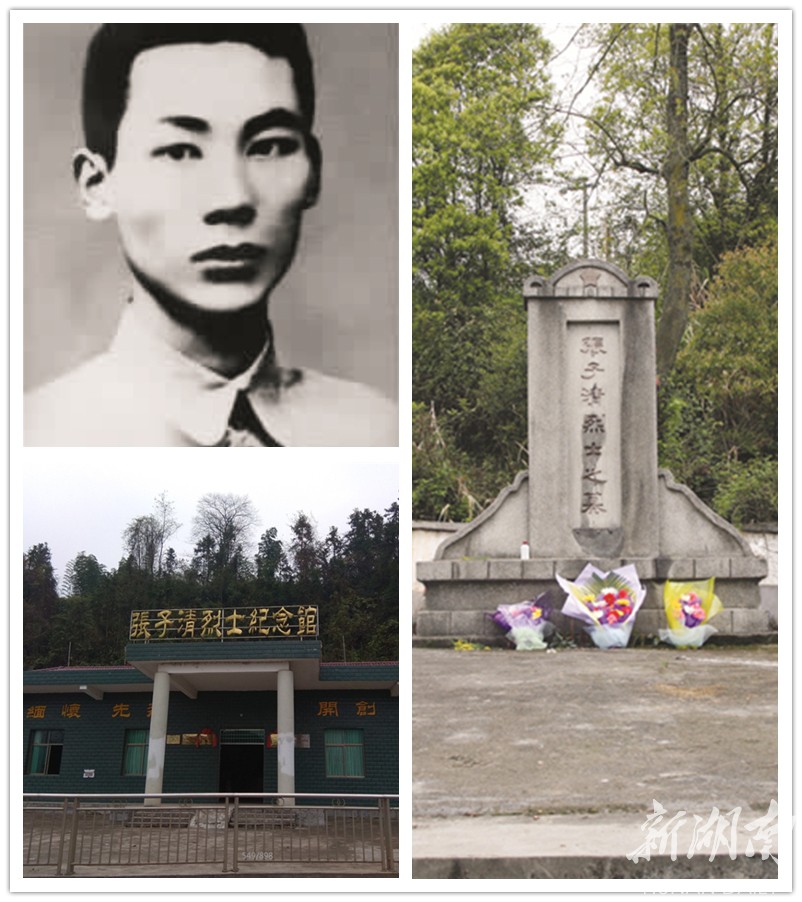

【张子清烈士故居】张子清故居因年久失修,早已毁坏,重建故居的项目正在筹划中。2013年,鸬鹚渡镇、风景寺村(后并入张子清村)筹资100多万元,建成了占地600多平方米的纪念馆。张子清烈士纪念馆位于湖南省益阳市桃江县鸬鹚渡镇张子清村的风景寺。纪念馆中摆放着张子清的铜像,陈列着收集来的大量关于烈士及其家属的照片与书信,烈士使用过的怀表等物品。2015年8月被益阳市委宣传部公布为益阳市爱国主义教育基地,2015年11月被湖南省人民政府公布为湖南省全民国防教育基地。

【张子清烈士故居】张子清烈士故居位于湖南省益阳市桃江县鸬鹚渡镇张子清村。张子清(1902~1930),单名涛。1902年4月出生于益阳县(今桃江县)板溪乡一个爱国军人家庭。 在湘赣边秋收起义战斗中,张子清在卢溪临危受命,担任军事总指挥,经过激战,工农革命军胜利到达井冈山宁冈古城,从此,开始了建立和保卫井冈山红色根据地的斗争。1928年2月下旬,工农革命军又重新扩建为第一师,下辖两个团,毛泽东任师长,张子清任师参谋长兼第一团团长。1928年4月20日,张子清率领不足一个团的红军抗击敌军四个正规团的进攻,保证了朱德、陈毅率领的湘南起义部队顺利挺进井冈山,为红军史上著名的井冈山会师立下了不朽功勋。但是,在这次战斗中张子清腿部和左脚踝骨中弹负伤,不能行走,由战士背回砻市。 1928年5月4日,中国工农红军第四军在砻市宣告成立,下辖十、十一、十二3个师。张子清任十一师师长兼三十一团团长,养伤期间,十一师师长一职暂由毛泽东代理。在不久后召开的湘赣边区党的第一次代表大会上,张子清被选为第一届特委委员,并被任命为边区政府军事部长,后又担任代理特委书记。因未能及时就医,经过两年多枪伤折磨,于1930年5月不幸逝世,牺牲在永新县南乡洞里村蕉林寺,时年仅28岁。

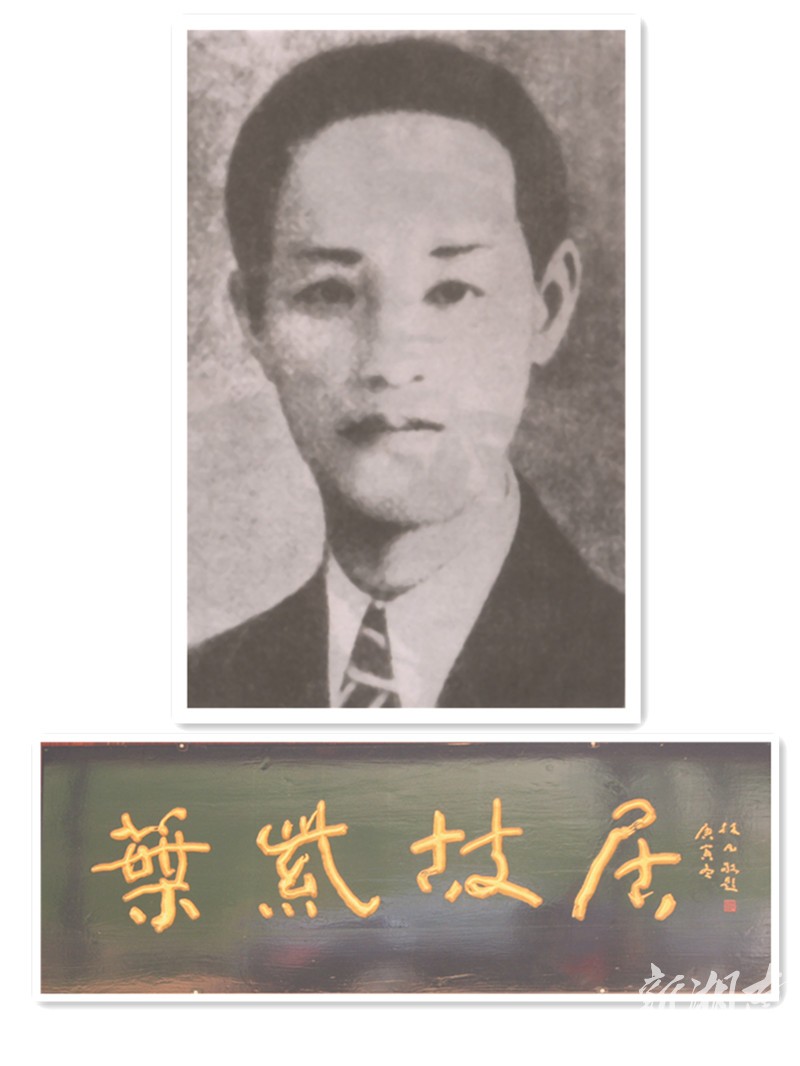

【叶紫故居】叶紫(1910-1939),我国现代文学史革命作家,原名余昭明,1910年10月出生在益阳县天城垸乡月塘湖村余家垸子一个农民家庭。叶紫是他发表处女作《丰收》时用的笔名。其寓意很深:“叶”是他祖母的姓;“紫”是血的象征。叶紫曾经说过,他是从血泊中爬过来的人。叶紫12岁时到省城长沙求学,15岁时受家庭影响回乡参加农运。1927年大革命失败后,叶紫父亲和满姐惨遭杀害,满叔余璜夫妇壮烈牺牲,自己也处境危险,过着漂泊流亡的生活。1930年初,叶紫流浪到上海,4月,加入中国共产党。1933年,叶紫加入中国左翼作家联盟,从此,踏上文学道路,主要参与组织和创作方面的活动,在此期间,以自己的身世和经历为题材,写了一系列小说和散文,反映大革命时期的农民运动和三十年代的农民生活和斗争。多年颠沛流离、含辛茹苦的生活,极大地摧毁了叶紫的身体,使他染上了肺病,加上缺乏营养和医疗,又劳作不息,肺病日益严重,至1937年“八–一三”上海抗战爆发,叶紫身患重病,又有家累,不能奔赴斗争一线,此时个人卖文无路,朋友救济也告中断,不得不挈妻携子,在大炮声中离开上海,回乡养病。1939年10月5日,由于长时间贫病交加,心力交瘁,叶紫不幸去世,时年29岁。叶紫对中国革命和新文学的发展都作出了卓越的贡献,鲁迅先生在《叶紫作序》中,高度评价和充分肯定了他的创作,认为“作者已经尽了当前的任务,也是对于压迫者的答复:文学是战斗的!”

【叶紫故居】叶紫故居位于益阳市赫山区龙光桥镇新茶坊村。为了纪念叶紫诞生100周年,2010年11月,益阳市赫山区委、区政府在叶紫故居旧址上按照“修旧如旧”的原则,对故居进行了修复。叶紫故居于2010年12月被中共赫山区委宣传部公布为赫山区爱国主义教育基地。2011年,叶紫故居被益阳市评为市级文物保护单位和市级爱国主义教育基地。

【曾士峨烈士纪念碑】曾士峨(1904-1931),字迪勋,号广泽,益阳县樊家庙人。1926年加入中国共产党,1927年参加北伐战争,在国民革命军第4集团军总司令部警卫团任连长。北伐到武汉后,转入中国共产党控制的第二方面军总指挥部警卫团。1927年9月随警卫团参加毛泽东领导的湘赣边秋收起义。1928年5月任红4军31团3连连长,率部取得了龙源口大捷、黄洋界保卫战和龙岗大捷,为井冈山革命根据地的创建、巩固和发展作出了卓越贡献。1930年春任红4军2纵队司令员,同年夏任红4军参谋长兼第2纵队司令员、红4军第11师师长、红4军第11师师长兼政委,率部参加中央苏区第一、第二、第三次反“围剿”。在第三次反“围剿”的高兴圩战斗中,他率部坚守竺高山阵地,与精锐之敌展开顽强争夺。当敌人向红4军军部指挥所逼近的危急时刻,他果断集中全师排以上正职干部为核心的敢死队冲向敌阵,战况终于得到扭转,但曾士峨身负重伤,壮烈牺牲,年仅27岁。毛泽东听到曾士峨牺牲的噩耗后指出:“曾士峨是在最关键的时刻,组织冲锋牺牲的。他的模范行为鼓舞了战士,改变了战况。”并指示红军总政治部第一次向全军发出了向个人学习的通令:“向曾士峨学习”。

【曾士峨烈士纪念碑】曾士峨烈士纪念碑位于益阳市赫山区会龙山山顶东麓。1987年,家乡人民将其遗骨移归故乡,葬于会龙山公园山顶,立下纪念碑,并划定了保护范围,以碑为中心,向四方各延伸至50米处。该纪念碑占地面积130余平方米,碑高8.6米,碑呈四面体柱状,碑身、座全部用花岗岩大理石砌成,碑身正面及碑座四周镶嵌的汉白玉石上,分别刻有中央领导杨得志、朱良才、郭沫若、曾三等题词,碑前两旁种植有松柏,青山掩映,庄严肃穆,巍峨挺拔。2004年11月,益阳市人民政府公布其为市级文物保护单位。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号