国家人文历史微信公号 2020-04-30 17:58:50

战争是财富的粉碎机,军队是财政的吞金兽。

晚清统治者对军队噬金的疯狂,感受尤为深刻。从第一次鸦片战争到辛亥革命爆发的70年间,帝国的裱糊匠们一直在体制、军制、财税乃至政体之间辗转,苦苦寻觅破局之法。清末新军编练,虽始于甲午惨败之后,但究其思想启蒙、人才储备、军事工业、体制改革等诸多铺垫,实际早已始于数十年前。

(电影《投名状》截图)

八旗、绿营的吞金与无用

晚清进行军制改革的原动力,首先是缺钱。

清朝经制军队,最初是源于部落兵制的满洲八旗军。入关之后,又将归附投靠的汉族军队编为绿营,以补充八旗军之不足。绿营在清朝中前期尚勉强可用,但到嘉庆初年镇压川楚白莲教起义时,就已疲态尽显,而甚不得力了。

至道光年间,绿营更是每况愈下。

以第一次鸦片战争为例。战争总共只打了26个月,清政府累计开销战费高达2871万两银;而劳师远征的英国花了多少呢?英国人在《南京条约》中索赔的战费,才不过1200万银圆(折合840万两银)。即便按东印度公司报的花账1263万两算,也只相当于清政府战费的40%。

《1840年7月5日,第一次定海之战》,19世纪,爱德华·H·克瑞,水彩,纵17.6厘米,横25.3厘米,现藏格林尼治皇家博物馆

第一次鸦片战争虽然打醒了沉睡的帝国,也暴露了八旗、绿营的吞金与无用,但改革的决心并不容易下。朝廷本着求稳怕乱的心态,睁一只眼闭一只眼,继续任由这帮废物优哉游哉。

于是等到1851年太平天国起义,出头应付的仍然是毫不长进的八旗和绿营,而其表现也一如既往地“稳定从容”——从道光三十年冬(1850年)至咸丰三年春(1853年),在仅两年多一点的时间内,朝廷用兵才不过9.77万人,但经户部奏拨的军需银就已高达2510余万两!至咸丰三年六月,户部库存正项待支银仅剩下22.7万余两。

清王朝眼看就要被这帮废物吃破产了。而这帮吃货在掏空国库的同时,却连一份像样的捷报也交不出来,唯一的贡献是尾随着太平军,胜利地完成了从广西到江苏的长途公费旅行。

面对破产危机,朝廷不得不另找出路。那就是重拾嘉庆年间对付白莲教的老办法,兴办团练。所谓“团练”,即由地方士绅发起组织的民兵。它用于地方自保,而其口粮费用也主要由地方自筹解决。从咸丰二年末至三年初,朝廷先后任命了43名“团练大臣”,共有十省奉诏兴办团练。其中湖南团练大臣,就是后来鼎鼎大名的曾国藩。

省钱管用的“临时工”

但曾国藩之所以能从这43名“团练大臣”中脱颖而出,完全是因为他压根就没按朝廷指示精神,真去搞什么“团练”。

从一开始,曾国藩就瞧不起乌合之众的“团练”,他不客气地指出“经过各省,从未见有团练能专打一役,专守一城者”。他认为,与其召集一帮无组织、无训练又无责任心的社会闲散人员胡乱凑数,还不如索性另建新军。

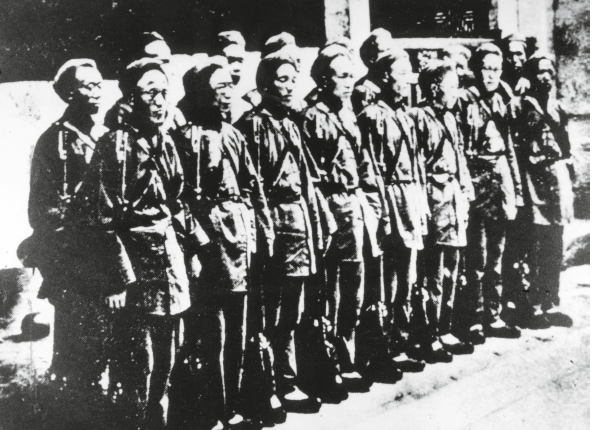

(正在训练的绿营兵)

他指出,绿营效率低开销大,主要因为他们是终身制,虽然平时拿低薪(战兵月支1.5两,守兵1两),但外出打仗差旅费就要飙升(每兵月支5两上下)。又因为平时工资低,大家只好四散打工养家糊口,故而毫无操练。打仗临时拼凑,即等同于乌合之众,还要各种浮销虚帐贪污自肥,“平日有粮少之名,临事无省费之实,百年受养兵之累,应急无破寇之效 ”。

(一名身穿行袍,腰插弓箭,正在拉弓射箭的清兵,摄于1871年)

湘军则不分平时战时,一个兵就是每月4.2两(小月扣减),战时每千人月支才5700余两(含各级官佐),而绿营战时每千人月支7000两,比湘军整整高了1200余两(还不算虚帐浮销)!至于平时绿营比较省钱这茬,在湘军更不是个事儿——项目结束,队伍解散。

在曾国藩的努力下,1852年底,一支以“湘勇”为名的体制外队伍正式诞生。之所以称“勇”而非“军”,就是为了与正规军相区别。12年后,这支彻头彻尾的“临时工”队伍,攻克了太平天国都城天京,完成了其创建的初衷。

曾国藩12年间所耗军费,总计尚不足3000万两(从1853至1860年的7年间,才仅花了450余万两)。而该部却从最初的1.7万人发展到最高峰的12万人。与两年就花掉2510余万两的绿营相比,费效比之高低,已一目了然。

但就在胜利之日,曾国藩却出人意料地宣布解散湘军。除湘军水师经吏部等议准给予正式编制转正,改为长江水师外,全军12万人均次第解散。

曾国藩作出“这个艰难的决定”,其实不难理解。

为什么裁撤湘军保留淮军如前所述,从制度上讲,湘军并不是帝国的经制军队,而是济临时之急的“募勇”,也就是“临时工”。事平之后,湘军就失去了存在的理由,撤裁遣散当然势在必行。

(《克复金陵图》,清,宫廷画师,绢本设色,现藏中国国家博物馆及台北故宫博物院,推测为清廷纪念剿灭太平天国和捻军等胜利而绘制的套图中的一幅(每套共67 幅)。同治三年(1864),曾国藩创办的湘军力压正规的八旗、绿营,独自攻克天京(今南京),该画即描绘此事)

而从政治上讲,朝廷之所以一度慷慨许以封疆之任,只不过因临事仓皇,非湘军不足以借重支吾而已。一旦鸟尽兔死,藏弓烹狗之举自将随之而至。

而要争取主动,避免坐而待烹,曾国藩只有两条路可走。

其一是造反,覆清而代之。当时曾身边颇不乏支持谋反之辈。他九弟曾国荃就曾私下里劝他自立为帝,水师大将彭玉麟也密函试探:“东南半壁无主,老师其有意乎?”甚至连已沦为阶下囚的太平天国重臣如李秀成,也以汉族复兴为题目,煽动他率部谋反。

(曾国荃)

但他们只见得清王朝表面上的破败,却未见得其深厚的软实力———湘军以书生带兵,用“忠孝节义”日相砥砺,就是曾国藩自己,十余年来也无日不强调“忠孝”二字,今天忽然就要反了,出尔反尔,首先在政治上就缺乏群众基础。

而从财政上讲,曾国藩手中不过两江四省的地盘,用之以倡乱,远不足以养活12万军队。其他各省的门生故旧,平日协饷虽然给力,真要论及谋反,人家也未必肯放弃督抚的前程,冒着诛九族的危险来支持他。平生谨慎小心的曾国藩,自不肯率尔出此下策。

而另一条争取主动的道路,就是自剪羽翼,主动撤裁军队,示朝廷以忠诚。但此举也有风险,曾国藩在朝中的大靠山肃顺,此时业已垮台,而他自己在此前12年中风光过头,也难免得罪满洲权贵。湘军撤裁之后,自身爪牙全失,若遭倾轧报复,前途亦极可忧。

有鉴于此,曾国藩不得不提前准备了一条“李代桃僵”的退路。早从湘军逐渐进入军事高潮的1861年起,他便刻意培养门生李鸿章,帮助李建立了一支与湘军宛如孪生的新军:淮军。淮军初起时全军6500人,内中就有3000人来自湘军主力,而其中又有1000人为曾国藩的亲兵营,另1000人则是曾国荃所部精锐。

湘、淮之间有如此渊源,则湘军虽撤,淮军之于曾国藩,仍犹如亲子般可倚。而该军操之于安徽人李鸿章之手,又尽可避免满洲贵族对湘系官僚的猜疑。所以曾国藩在攻陷天京之后,便以“暮气深沉”为由,决然撤裁了所部湘军。

湘军的经验与“临时工”转正

曾国藩以一在籍侍郎起而练兵,所用将官也多是书生出身,故湘军惯以“书生带兵”自诩。但书生缺少战争经历和带兵打仗经验,这是硬伤。

即便是曾国藩本人,也仅仅是干过10个月的兵部左侍郎,但那是组织上让他去挂职锻炼培养资历,并没在部队待过,实际带兵打仗仍属一窍不通。

但书生的特质就是爱学习,善于从前人的书本里汲取营养。曾国藩亦是如此,他倚为宝典的军事教材,就是明朝戚继光的“束伍成法”。

(戚继光像)

尽管年代久远,但“戚氏成法”用之于19世纪中期的国内战争,却还真不算落伍——毕竟太平军的军制是冯云山参照《周礼》制定的,装备的则是吴三桂造的旧炮,大家彼此彼此。所以湘军这支以《纪效新书》和《练兵实纪》为蓝本组训的“山寨戚家军”,还算有些代差优势,逐渐扭转了战场局势。

(戚家军的战旗和用竹子制作的狼筅)

曾国藩倒也不搞技术垄断,乐于推广“先进经验”。咸丰三年(1853),湘军初定营制、营规,曾国藩便即在衡州刊印,旋即又在江西刊印。咸丰十年(1860),曾国藩督师安徽祁门,又刊印一次。同治元年(1862),曾的弟子李鸿章率淮军援上海,因各处索求,又代为翻刻了一次,但依然是供不应求。

在如此学习热潮下,集纳了从人才招募、编制阵法到绩效管理全套实务规范的湘军营制、营规,俨然成为清军这一轮军事改革的理论圭臬。

但不管怎么改,骨子里仍是明朝的水平。

(晚清练勇正在当地官员的带领下展示火枪的威力,约摄于1880年。从服装上的字号可推测其为四川绵阳三台县当地团练部队,中坐官员为三台县县令。太平天国起义爆发后,清廷在正规军节节败退的情况下不得不允许兴办“团练”,即地方官员、士绅自筹发起组织的民兵)

湘军缺乏先进军事理论的指导,曾国藩只能加强管理来提升湘军效能。他继承戚继光“澄定浑水,再汲新水”之说,认为一支部队年久必生“暮气”,“暮气”深了就得撤裁,统领、营官撤职,队伍解散,另委新干部在编余人员中招募上岗,再建新营新军。靠严格的绩效考核和下岗—竞聘—再上岗的强硬手段,来防止队伍腐化失能,称之为“抽帮换底,整旧如新”。

湘军仅存在了12年,其间靠坚持裁旧建新的强硬手段,一直维持着一定的战斗力。但到末期,等天京城陷,官兵都在战争中发了财,普遍思乡厌战,再无“新水”可引入之际,湘军终还是陷入了“奖之而不劝,痛之而不服”,暮气深沉不堪用的绝境。再加之政治考虑,曾国藩终毅然解散湘军,再建淮军继而代之。

湘军撤裁之际,天下并不太平:西北回民起义,中原捻军正炽,大理的杜文秀正组织二十万大军东征,一度包围昆明,各地太平军余党还在蠢蠢欲动⋯⋯

1865年5月,帝国唯一堪用的“正式工”蒙古亲王僧格林沁,竟在山东菏泽高楼寨,被捻军设伏阵斩,所部全军覆没。

眼看经制军队仍然扛不起责任,朝廷只好沿用现成办法。在曾国藩力荐下,李鸿章的淮军全面接手“剿捻”业务。在淮军围剿下,1868年1月,东捻主力全军覆没于山东胶莱河;同年8月,西捻主力也于茌平被全歼。

淮军锐气方涨,甫一独立便得到了朝廷的肯定。此后二三十年间,清朝东部北起津沽、南至淞沪,南北纵贯数千里的国防线,均被承包给淮军扼守。在此期间,淮军的身份也发生了原则性的转变——从“临时工”转正,变成了八旗、绿营之外的第三种经制军队“勇营”。

尽管与湘军有深厚的渊源,但湘系人物除曾国藩外,却大多对淮军不抱好感。此无他,淮系崛起太快,兼之吃相难看,抢了湘系的风头和实利是也。

(淮军士兵,摄于19世纪。淮军和湘军渊源深厚,曾国藩在平定太平天国之后毅然裁撤湘军,转而扶持淮军,即可避嫌又可保留一定的政治实力)

由湘军出身,前后做到总督者共13人,做到巡抚者亦有13人,不可谓不多。但这些做到方面大员者,大多原有科举功名在身。如湖北巡抚胡林翼、广东巡抚郭嵩焘、直隶总督李鸿章、两江总督沈葆桢、山西巡抚李宗羲等人均为进士出身;安徽巡抚江忠源、陕甘总督左宗棠等、安徽巡抚唐训方等人则为举人出身。其他优贡、拔贡、诸生、文童等名目亦不在少数。这些人本就是朝廷官员,即便湘军撤裁,也仍可以回去继续仕途。

但武职出身者,就没这么好待遇了。

湘军败得比淮军更难看

为了鼓舞“临时工”的士气,朝廷最初也曾有表现优秀者“转正”一说。无奈湘军前后12年间,因战功得到保举者实在太多(最初是按全军人数的3%,但最高时竟有按20%比例保举的),故湘军历年保至武职三品以上者即高达数万人——但大清正式的绿营武官编制,总共才12933员,其中三品以上(提督、总兵、副将、参将、游击)仅有646员。

由于武职立功折太多,所以这种“朝廷功名”也就滥贱了。如《官场现形记》中的江湖骗子冒得官先生,只花30元,便买得了一副“花翎副将衔尽先候补游击”。最糟糕时,竟闹出过武职正二品的记名总兵朱德树(实授浙江处州镇游击),被文职正七品的中书吴士迈(实职为统领,朱则是他手下营官)拖出去杀头的案例⋯⋯

湘军遣散后武职人员潦倒不堪,而同为“临时工”的淮军却转正,湘军自然不服,湘淮两系在利益之争中摩擦不断。

1883年底中法战争起,由于淮军在战场上表现吃力,朝中清流派对淮系大加指责,力倡“以湘代淮”之议。湘军宿将王德榜受命募勇数十营参战,镇南关一战虽有出彩,但整体表现亦只不过与淮军侪辈相当。

(电影《龙之战》截图,中法战争时期的淮军)

1894年中日之间爆发甲午战争,以淮军为主力的驻朝清军一溃千里,翁同龢为首朝中的“清流党”趁机又掀起“以湘代淮”之议。朝廷对淮系的信心动摇,改以湘系大佬两江总督刘坤一为钦差大臣出防山海关,另一位湘系大佬湖南巡抚吴大澂,则自告奋勇率数万大军出战日军,结果在牛庄一战大败亏输,吴竟“弃冠脱剑”夜逃。

虽说都是吃败仗,但湘军败得比淮军更难看,“以湘代淮”从此无人再提。

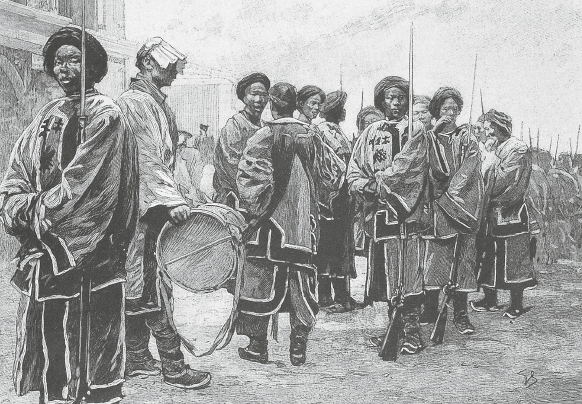

(插画《甲午战争中抵达朝鲜的清军》,刊载于1894年8月11日法国《画报》,根据亨利·比卢瓦(Henri Bryois)的照片绘制)

甲午之败说明,无论湘、淮,都已不足以“执干戈以卫社稷”。这压根就不是清流派们热议的态度问题,而是明显的技术代差问题。体制的先天缺陷已无法靠管理提升来缓和与弥补,军事改良业已失败,必须靠一场彻底的革命来解决。

责编:廖慧文

来源:国家人文历史微信公号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号