湖南日报·新湖南客户端 2025-01-03 21:03:45

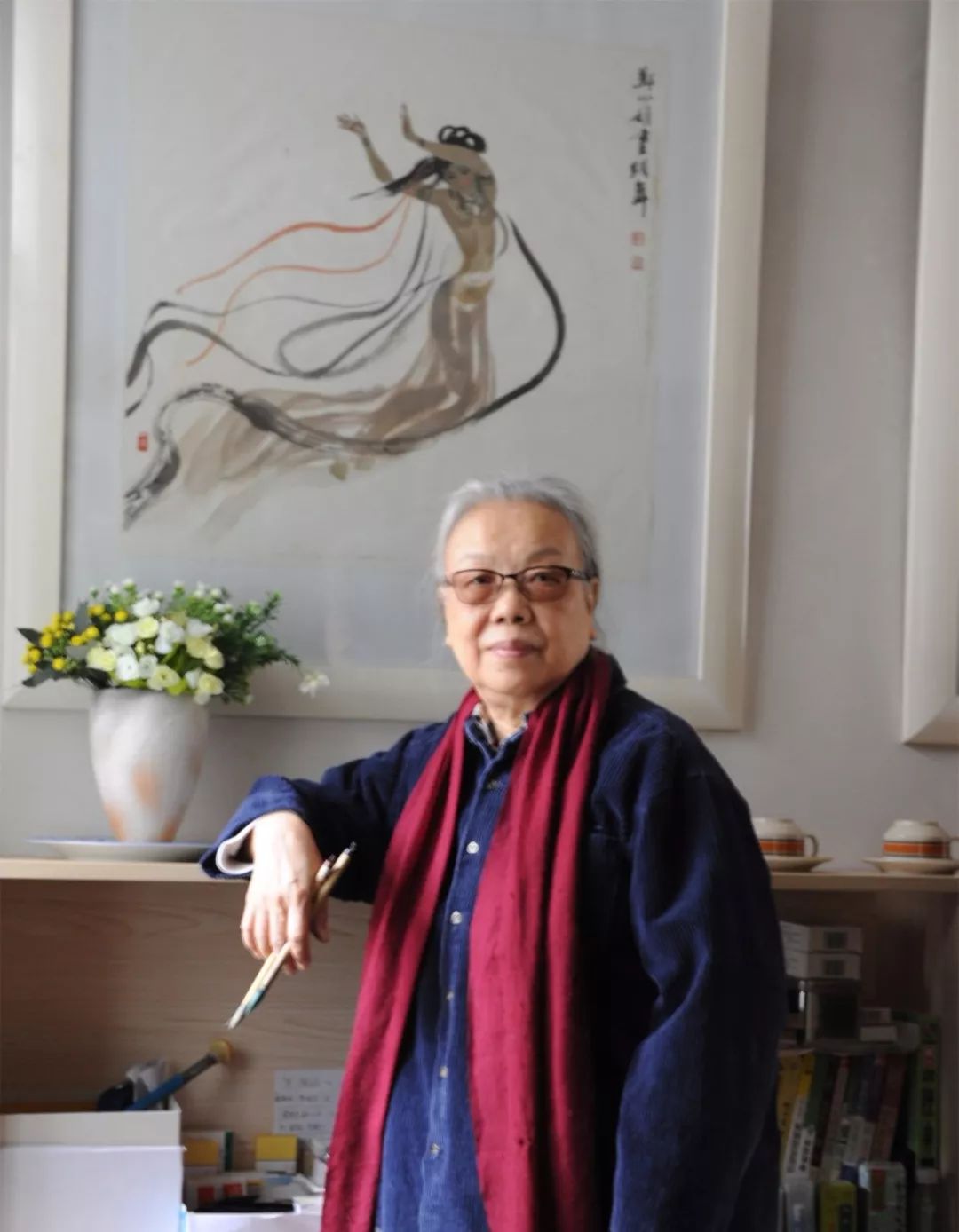

郑小娟:生于1940年,湖南长沙市人,1963年毕业于湖南师范学院美术系中国画专业(现为湖南师范大学美术学院),1981年加入中国美术家协会,1984至1990年任湖南美术出版社社长兼总编。曾任中国美术家协会理事、中国工笔画学会理事、湖南省文联委员、湖南省出版局编审委员会委员、湖南省美术家协会副主席。现为中国女画家协会顾问、湖南省美术家协会顾问。

郑小娟先生从事中国画创作近60年。部分作品获奖或被中国美术馆、国家博物馆、国家画院等国内外机构收藏。2007年9月在中国美术馆举办《山外山·姜坤 郑小娟画展》。代表作入编由国家出版社出版的《新文艺大系 1976-1982·美术集》、《中国现代美术全集》、《新中国美术史》、《建国60周年中国画名家作品集》等文献书籍。

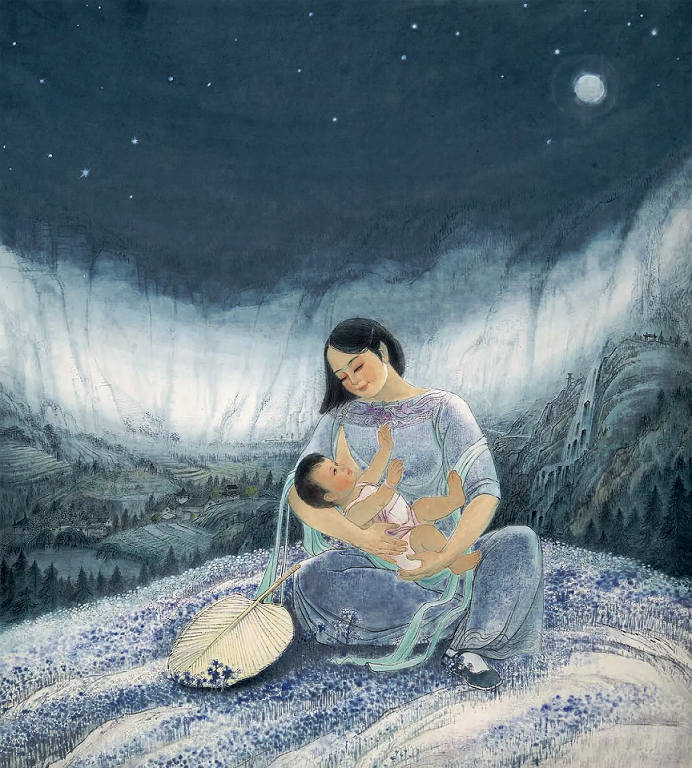

《 大地之爱》 125cmx120cm 2021年

学术专著:《当代美术家画库·郑小娟卷》(天津杨柳青出版社);《工笔人物画技法》(湖南美术出版社);《郑小娟画集》(湖南美术出版社);《山外山的艺术世界·姜坤 郑小娟的绘画》(中国艺术家出版社);《姜坤·郑小娟精品集》(台湾凤凰希望工程教育基金会)。

主 编:《中国当代女画家》(湖南美术出版社);《中国工笔画1900-1997》(湖南美术出版社)。

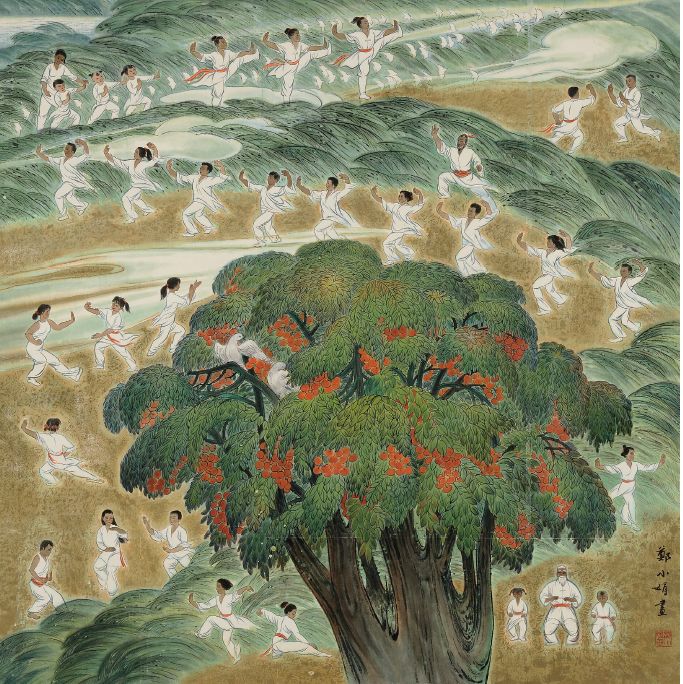

日月朝暮 风云雨露(“太极”系列之 一) 100cm×97cm 2012年

质朴厚重 刚健婀娜

文/李蒲星

“传承基础上的创新”是千百年来自然形成的中国绘画艺术创作与发展规律,也是中国画的鉴赏评价基本标准,由此也就形成了中国绘画的独特“传统”内涵。所谓传统,就是具有后人传承价值的先人创造。在古代社会,“传统”视界是清晰而明确的。直到20世纪,由于西方文化艺术的传入,丰富了近现代中国的“传统”视界,使“传统”的内涵比过去有所拓展,其中之一就是远古、中古的无名匠人和民间艺人的创作也被纳入到“传统”的范畴。特别是新中国之后,这些无名匠人和民间艺人因为接近“人民”的政治内涵,他们的艺术创作被迅速抬高,遂成为新中国画家们必须要继承的优良传统。深入考察、学习、临摹这些古代的人民艺术和民间艺术,成为新中国画家的任务。

《山雀》103×97cm 纸本设色 1982年

无论是反映生活,还是继承传统,其中最重要的中介就是画家对“生活”“传统”的体验、理解和选择。所有优秀的画家,都不仅仅是跟随时代艺术潮流,而是在跟随的过程中保持自己个性化的选择,选择是画家天性的自然偏好与流露。郑小娟曾下放洞庭湖(1957年)、大苗山,因此对湖湘和苗家情有独钟。她坚持以忠诚的态度来表达对当地人民,尤其是对母亲们的热爱之情。

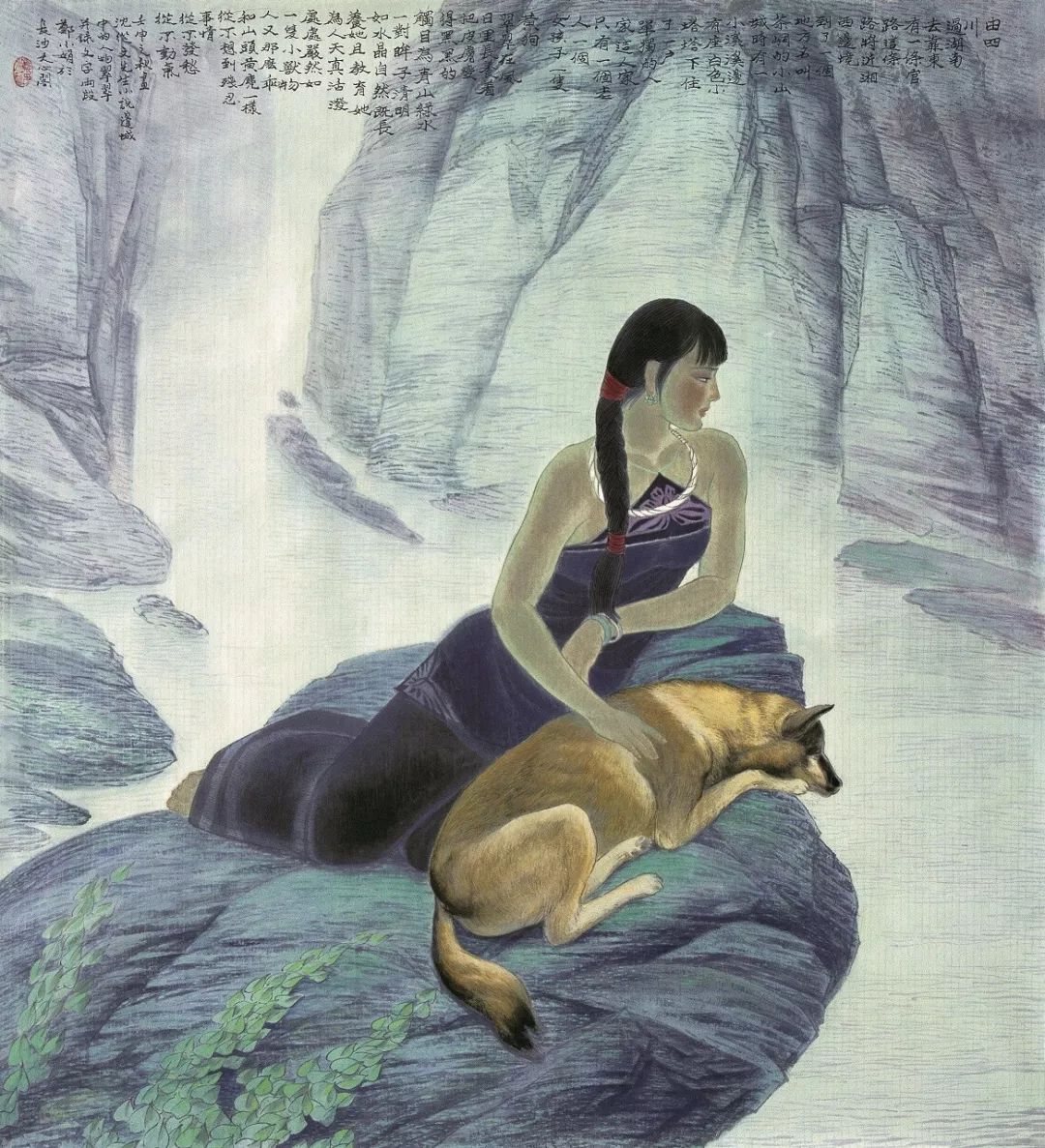

《翠翠》100×110cm 绢本设色 1993年

因为缺乏明清文人艺术的历史积淀,新中国的湖南画家,更倾向于学习、继承民间艺术。既包括湖南本土的民间艺术,也包括永乐宫、敦煌等全国著名的宗教壁画。1980年湖南省美协组织第一批画家赴敦煌考察,郑小娟和她的丈夫姜坤在极其简陋的环境下临摹了一批敦煌壁画,继而又深入新疆伊犁草原写生。正是这样的时代潮流使郑小娟打开了视野,激发出由衷的创作热情。郑小娟是新中国培养的第一代画家,大学期间受过专业的西方写实绘画训练,尤其是受苏联时代的素描教学和绘画创作理念的影响,所以,从上世纪60-70年代一开始她走的就是现实主义生活气息的创作道路。

《新装》105×100cm 纸本设色 1984年

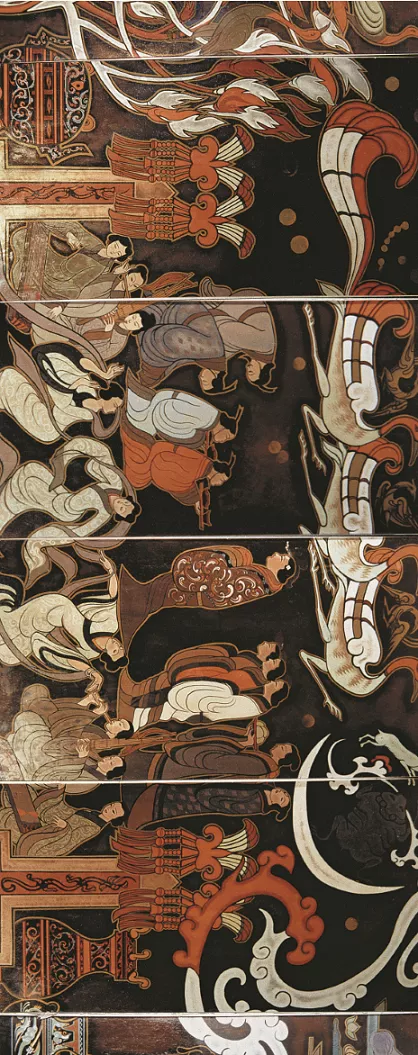

上世纪70年代初长沙马王堆汉墓挖掘震惊中国和世界,其中帛画《引魂升天图》的完好保存更使美术界欢欣鼓舞。加上前出土的楚墓帛画,极大地增强了湖南美术界的责任和担当意识。到70年代末和80年代初,湖南渐渐形成了工笔画创作群体。1986年郑小娟和丈夫姜坤应省博物馆之约为长沙马王堆陈列室创作120平方米的磨漆壁画《人神世界》时,她认真地学习和研究了马王堆出土的帛画和磨漆画。正是在这个时期,郑小娟的艺术创作也从水墨写意人物转向工笔人物。并不只是绘画语言的转向,还包括艺术审美理念和审美趣味的转向。

《 阿妈》 105cm×100cm 1986年

从过去带有明显政治主题的艺术理念向有明显女性自觉题材主题的转向;从过去明显的西画写实风格向自觉明显的民间审美趣味转向。正是这种全方位的艺术变化,使郑小娟很快形成了明确的艺术个性并得到肯定,其标志性作品就是1982年创作的《山雀》。伴随着数十种国内外报刊杂志的刊登,《山雀》就像前些年的《父亲》(作者罗中立)是反思年代的象征符号,《山雀》则是思想解放年代的象征符号。

《土地》126x123cm 纸本设色 1986年

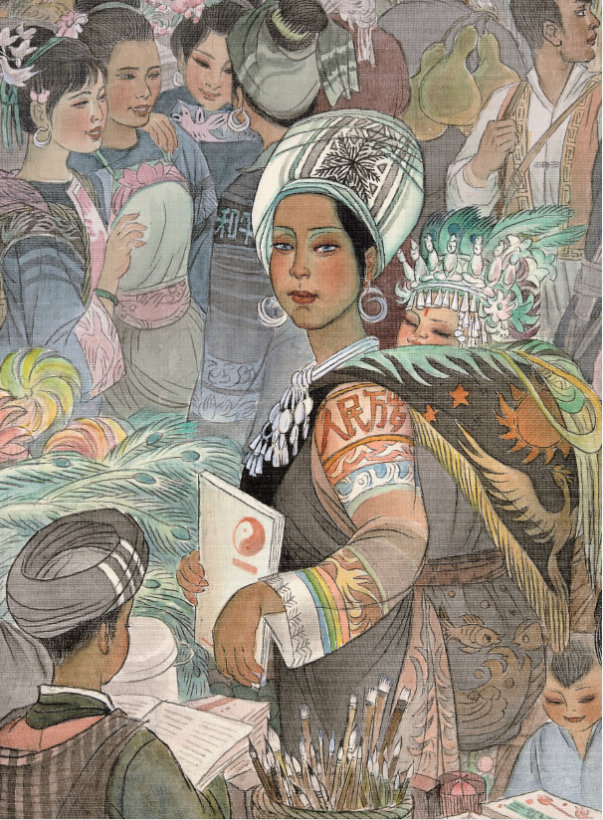

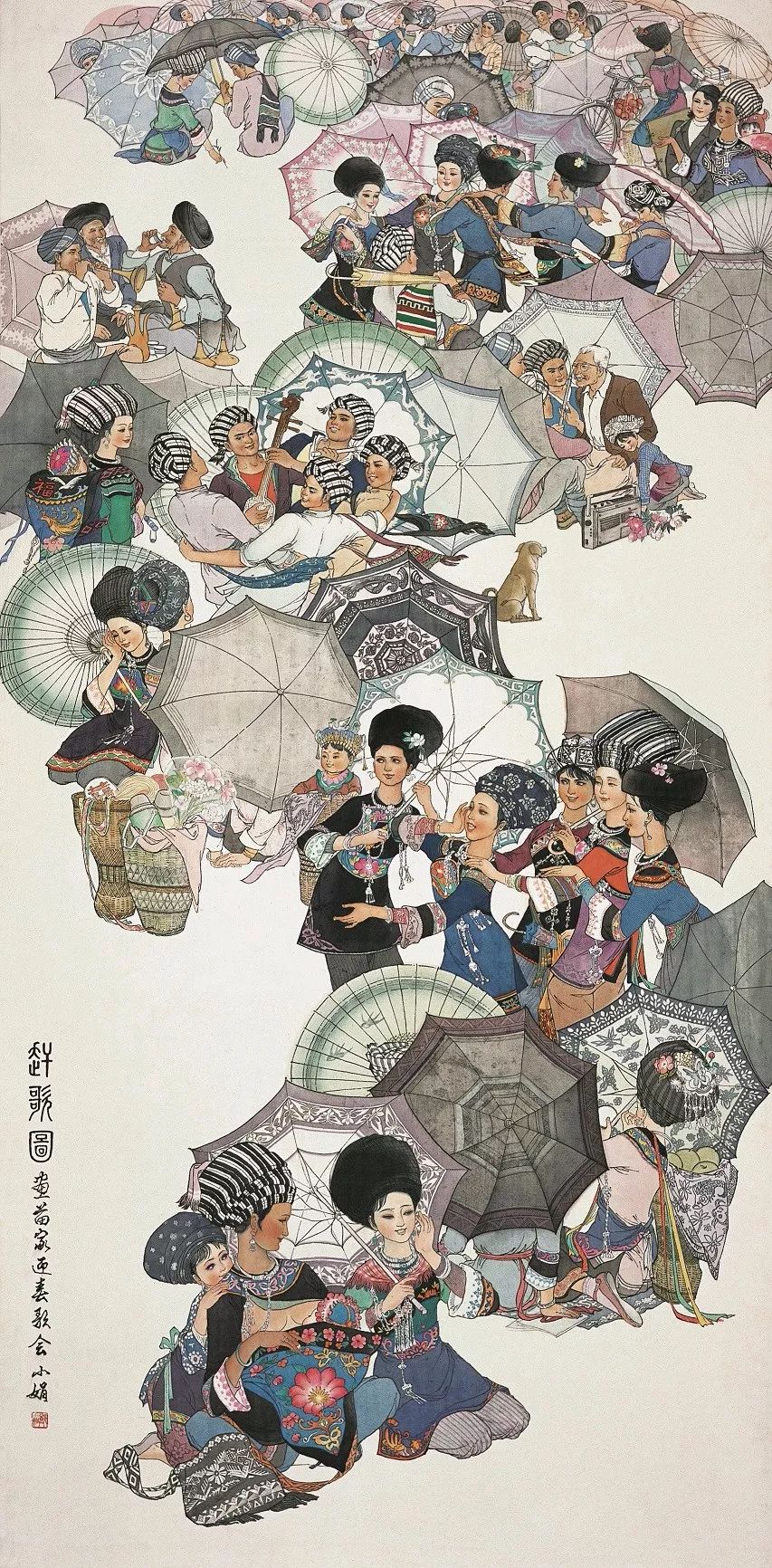

虽然出版事务繁忙,但郑小娟利用业余时间坚持创作,整个八十年代和九十年代,是郑小娟艺术创作的巅峰时期,《赶歌图》(1981年)、《新妆》(1984年)、《红辣椒》(1984年)、《土地》(1986年)、《高高的石头墙》(1987年)、《草地上的舞蹈》(1987年)、《拦路歌》(1988年)、《红果·白马》(1992年)、《苗岭风》(1992年)、《祥云》(1993年)、《月下盘歌》(1998年)是这一时期的代表性作品。

《 人民万岁》 60cm×45cm 2013年

作品产生巨大社会反响,鲜明独特的艺术理念和审美趣味,创造性的视觉形式,使郑小娟成为湖南工笔画群体的代表人物,也在全国工笔画界显露出独有的个性,她的绘画形式语言来自于对楚汉绘画和敦煌壁画的感悟,对古代和现代民间艺术的认知和理解。

《绿源》126x123cm 纸本设色 1986年

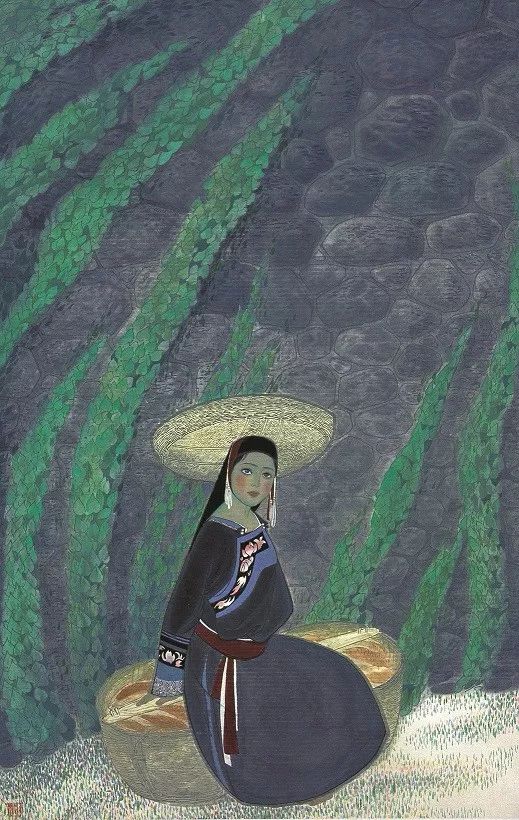

工笔画在唐宋达到顶峰,也形成了宫廷院体的正宗传统,这特别体现在工笔画的线条勾勒和墨色渲染技法语言中。与其他湖南工笔画不同,郑小娟的工笔画偏离了典雅的院体工笔画趣味,倾向质朴的民间绘画。她作画用的不是宣纸和绢,而是帘纹清晰、饱和度强而又浸润的高丽纸;她的线条也不是标准的工笔线描,而是带有装饰味和节奏感的意笔的偶然性和变化;墨色渲染也不止是一般的三矾九染的透明罩染,而是利用高丽纸浸润的特点,于基本色未干之时层层加染,色调冷暖映衬,更显画面滋润厚重。这三个方面形成了郑小娟工笔画独特的视觉形成。特别是借鉴壁画的厚重效果渲染人物的肤色,使她笔下人物与其他工笔人物迥然不同。

《高高的石头墙》158.5x104cm 纸本设色 1987年

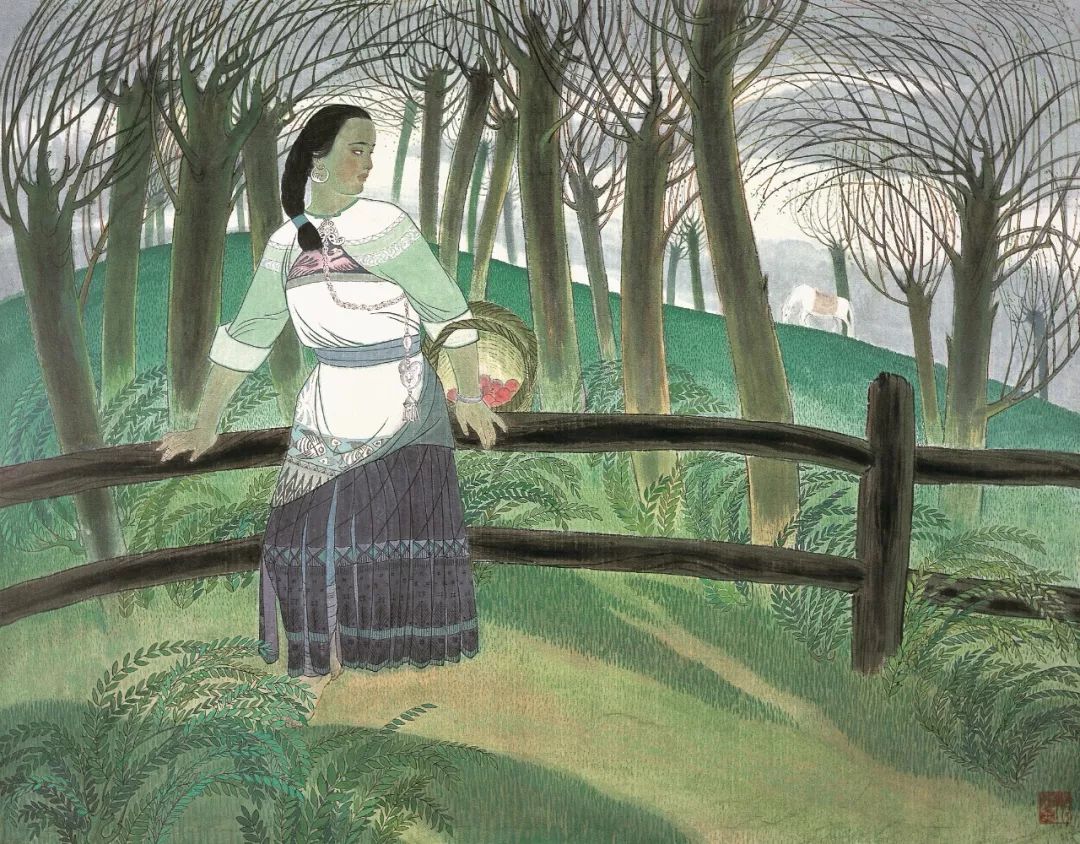

近现代中国人物画主流都是在吸收西方写实绘画基础上发展起来的,郑小娟早期人物造型也是这种流行的水墨写实风格。但从八十年代开始,她就自觉地将中国民间艺术的造型与西画写实造型特征相互融合,形成了她独具特色的造型特征。这种造型使人物形象更朴实厚重,带有某种泥土的芬芳和意味。

《赶歌图》173×82cm 绢本设色 1981年

写实造型和生活气息是新中国以来的中国美术潮流。湖南工笔画在全国美术界产生深远的影响,就是将工笔画创作也纳入了时代的潮流。与众多的湖南工笔画家不同,郑小娟不仅在人物造型上融合了西方写实和民间美术,而且在人物动态的塑造和画面的视觉效果上也追求生活气息和民间艺术形式上的相互融合。

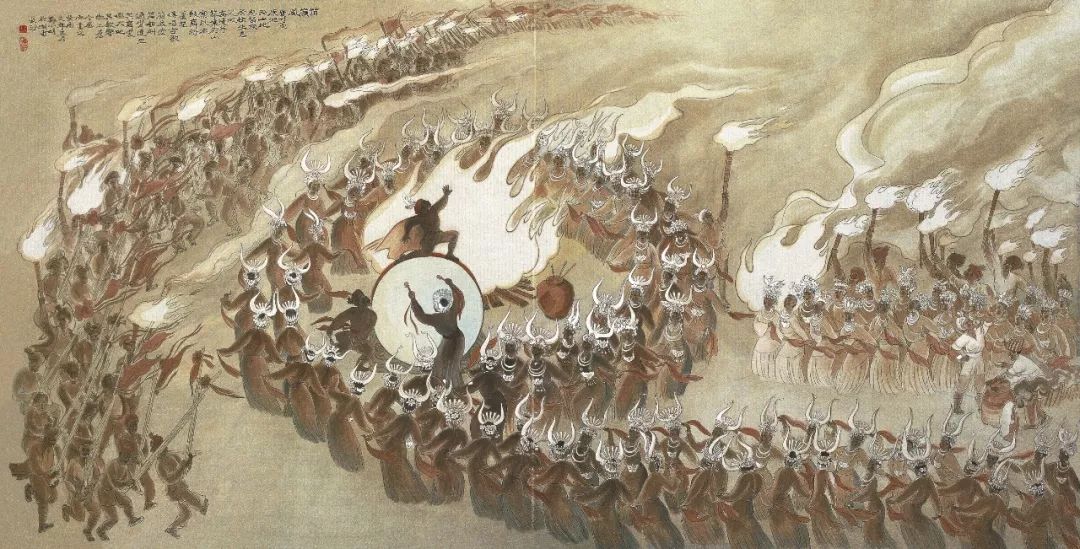

人神世界(局部)

虽然描绘的是少数民族妇女,画中的情景也来源于现实生活的观察,但她并不是简单地表达栩栩如生的现实场景,而是通过人物特有的造型、动态和构图,营造出一种独有的艺术形式。这种独特的形式韵味,既与湖湘文化的浪漫情调有关,更与画家的女性身份相连。

《月下盘歌》101x102cm 纸本设色 1998年

郑小娟80-90年代的作品图像是一个时代的记录,时代造就了艺术家,但每一个艺术家的体会、思想深度和个性不同,审美趣味不同。郑小娟的画不是单一的生活气息,尤其是代表作有一种苍茫厚重之美,单纯、朴素而又大气。步入老年后,郑小娟的创作大部分是以简约的形式表达具有象征意义的画面,如:《月亮·女人》、《日月朝暮》、《天地人和》等。总的说来,郑小娟探索的是另外一种工笔画的形式语言,作为一种个案启发后人探索和创新,因此从这个意义上讲,郑小娟的工笔画不仅具有时代的、个人的特征,同时对未来中国画的发展“在传承基础上的创新”有着一定的意义。

《天地人和》(“太极”系列之 一) 129x129cm

纸本设色 2017年

绿 洲 抒 怀

文/郑小娟

从1959年创作的《湖上新兵》参加国际妇女节的全国美展算起,我从事中国画人物画创作已六十余年。长期以来,茶余饭后凭着自己的兴味作画,散步在我的创作园里。

《红果·白马》 81x104cm 纸本设色 1992年

年少时,命运的洪波曾把我生命的小舟吹离喧哗的都市送到洞庭湖畔。潇湘洞庭自古带有悲剧的色彩,在浩瀚缥缈的水乡泽国,曾产生过娥皇女英的传说,留下了迁客骚人的忧患诗句。我居住的湖村小而又小,出门一把桨,真可谓“玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶。”当风和日丽的时节,杨柳飞絮,湖草青青,在采莲的笑语中,便能听到粗野豪放的渔歌,充满了原始的生命活力。工余时,我常自在地躺在柳荫下,望着连天的芳草,追逐着无迹的白云,这是如诗如画的世界。晚上,画画便成了我无所为而为的生活快慰。

《祥云》100x208cm 纸本设色 1993年

年轻时的意趣,形成心理定势影响着我对绘画题材与形式的选择。自1972年以来我从事美术编辑工作,根据职业特点我选择了工笔画为主要的创作形式,将断断续续的业余时间连起来用。通过反复学习和研究,我慢慢地从传统工笔重彩人物画中找到了自己希求的艺术语言,尤其是通过实地考察学习,临摹敦煌壁画和楚汉墓室绘画及帛画,受到身临其境的震撼与感动!那些极富创造力和生命力的艺术瑰宝,那种大气派大气度的画面体现了中华民族、民间美术的博大深厚、开放包容的精神,拓展了我创作思维的空间,使自己的创作理念得到极大的提升,从此逐渐形成了自己的创作风格。

《苗岭风》105x200cm 纸本设色 1993年

在中国历史的绘画长廊中,上起战国,下讫清末,陈列着无数优秀的工笔绘画作品,其精美的线描和辉煌的重彩,蕴含着永恒的艺术魅力。传统工笔画中的白描的装饰意味,在画面表现的空阔流动的意境,以及倾注在画境中的势、韵、神的美感,表现了画家情感的真切和心灵的颖秀,这是我所喜爱的。

《拦路歌》110x95cm 纸本设色 1988年

在传统的工笔画中,线条充满生命活力。它是在运动中进行的,是流动的,即使是直线、平行线,也有它的延伸性。运动的节奏产生了线的韵律,线的主旋律决定了构图的特点,诸如平行线形、大波浪形、环抱形、旋转形等。在具体表现对象和意图时,线的韵律则是由线的长短、曲直、方圆组合而成。在每条线中,起笔落笔,提按转折,抑扬顿挫,虚实轻重,也有着线的韵律美。在古代绘画中,无数的线组成不同风格的交响乐。有的表现安适宁静之美,以垂直微飘的线通过反复与排列,追求平和的节奏;有的表现飞扬流动之美,以旋转的曲线的反复和节奏的转换,造成强烈的动感。在不和谐中追求和谐,在和谐中追求多变,使单调的白描有着音乐般丰富的节奏感。

《草地上的舞蹈》140x104cm 纸本设色 1987年

工笔重彩的白描最易流于程式,那种千篇一律的描法往往容易减弱艺术的表现力。同时,线条的节奏与画面的物象若不是内在的结合,也会有损于艺术的魅力。由于深知这一点,因而几十年来,我在努力学习传统中,对线的探索里,总祈求勾勒出具有艺术生命力而又属于自己的线条。

《晒辣椒》129x129cm 纸本设色 2005年

画终究还是自己去画。那种画的诗境、音乐般的韵律以及装饰意味,还得发自心灵的深层。

《母亲的歌谣》100x102cm 纸本设色 2001年

我曾沿着远古苗人的足迹,由洞庭湖到了大苗山。昔日苗人《跋山涉水》的古歌,还流传至今。这种源自传说神话的古歌如泣如诉,有说有述,笼罩着浓厚的宗教色彩。苗家歌声给我的印象太深了,也许这与大苗山起伏的山峦、密布的沟壑、清澈的山泉有着某种联系。歌声是那样粗犷健美,音调高亢有力,音程跳度大,高音的任意延长,有震撼群山之势。也许由于这里生活艰难,在高亢悠扬的歌声中带有悲壮之情。我特别赞赏苗家的苦乐观,不管生活道路如何不平,他们总是离不开歌声。

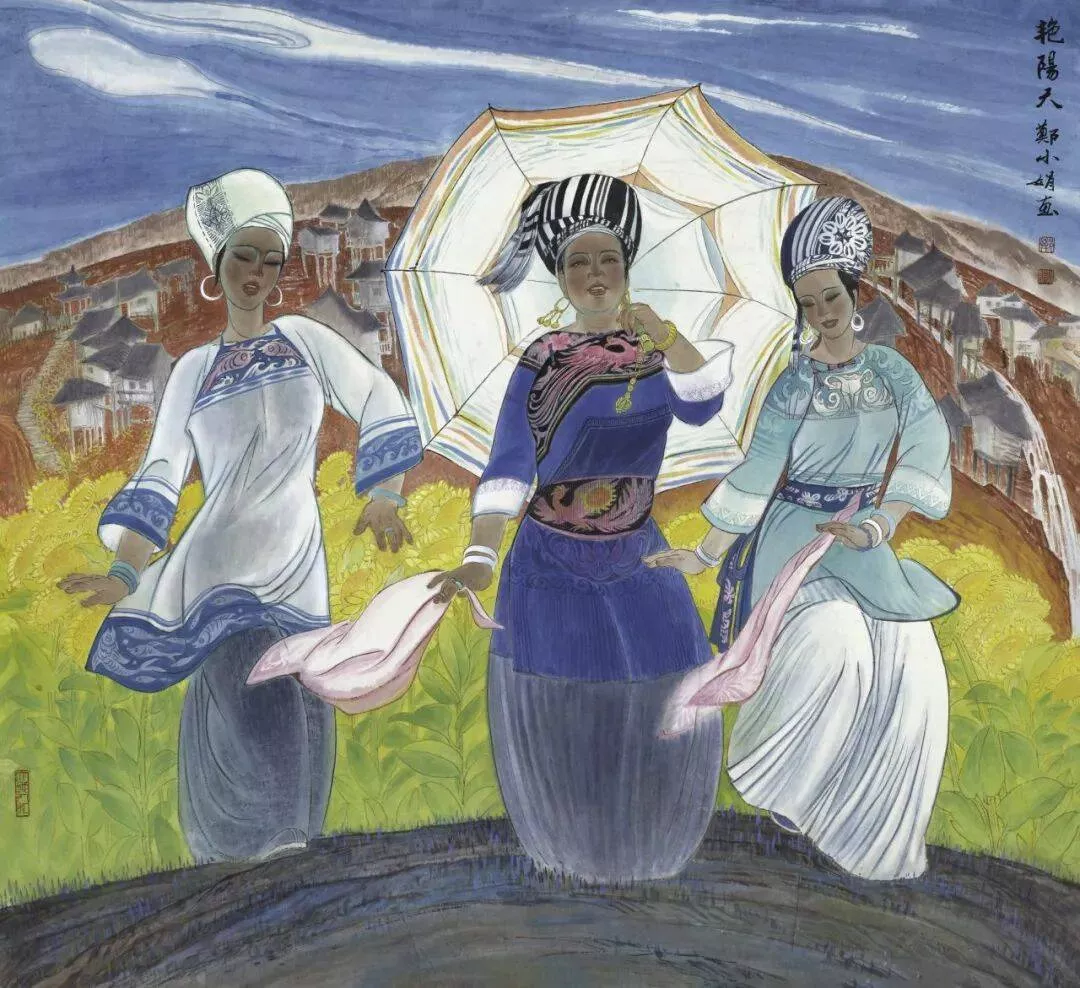

《艳阳天》100x12 0cm 纸本设色 2019年

我喜欢看赶场,尤其是三月三对歌。这时的歌特别有一种淳厚朴实的风味,歌的意境充满了人间的爱恋之情。对歌往往是风雨无阻,通宵达旦。我便在绘画中找寻着用音乐的节奏感来表现我的感受,创作了《赶歌图》、《草地上的舞蹈》、《拦路歌》、《苗岭风》、《彩云飞》、《醉酒歌》等。绘画的音乐感,不是单靠画面情节能企及的,更多的还是靠画面的形式美。因而线的节奏、构图的节奏以及造型的节奏,成了我画工笔画时追求的艺术趣味。

《芦苇地里》150x100cm 纸本设色 1995年

在山区的赶场时节,我常常看到苗家总是离不开一个背篓一把伞。圆形而五光十色的伞,便成了我一些画中构图上的一个个音符,形成了构图的音乐节奏美。在看对歌的场景时,那充满情韵的情歌和人群,有着无限的生命活力,这种南楚之地浓烈的、梦幻似的浪漫情怀引发我在画上表现流动感的线形构图。如:《苗岭风》和《赶歌图》。有时为了更好地表现主体,甚至有意强调背景物象在特定时空中线条组合的旋律,来进一步烘托人物内心情感,以达到感人的诗情画意。如:《山雀》、《杜鹃声声》、《晒辣椒》、《芦苇地里》、《和谐》等。

《月亮•女人》月圆 124x124cm 纸本设色 2016年

《山雀》、《月下盘歌》、《红果·白马》、《初春》、《盼》以及2012年以来的太极系列画和《月亮·女人》等作品的构图形式和意境,从无世俗烦扰夹杂的人生境界里生化出来,所谓“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,追求的是超然的静的画境。那种想融会到自然中去,以获得精神的自在,恢复生命活力的意念,成了我许多创作的潜在动机,可以说,对音乐感和静的追求,是我工笔人物画创作中的一种偏爱。

《月亮•女人》月蚀 124x124cm 纸本设色 2016年

在我繁杂的编辑工作的日日夜夜里,不可能有集中的时间作画,尤其是需要一气呵成的水墨写意画。然而,我还是坚持作画。深夜作画时,反躬自省:这究竟是为什么?我便会在心里平静地回答:这是我生活的绿洲所在。

《月亮•女人》月色 124x124cm 纸本设色 2016年

由于作画时间少,便省去了起白描稿的一步,往往用木炭起粗略的轮廓,便直接勾正稿。其实这并非我所独为,古时便大有人在。为了再节约一点时间,我选择了高丽纸作画,染色时只需几遍便画完了。朋友们谑称我的工笔画是“写意工笔画”。称“写意工笔画”也罢,我毫不顾忌,只是喜欢它白描时自由自在,着色时痛快随意。白日工作已很烦琐恼人,晚上作画若不随意发挥,人的精神负担太多,定会受不了,大概这也是现代生活逼出来的吧。

《月亮•女人》月晖 124x124cm 纸本设色 2016年

工笔画的“工”,不是一味地追求制作精细,而是要站在当代的视角对世界深入地认识和理解,对事物细心观察和感悟。要通过对形式美的研究,把握整体的构图趋势和神韵,在画面整体概括的基础上讲究精微之美。因此,我认为对境界的追求,把意境作为至高的审美理念,这才是工笔画创作时最重要的。

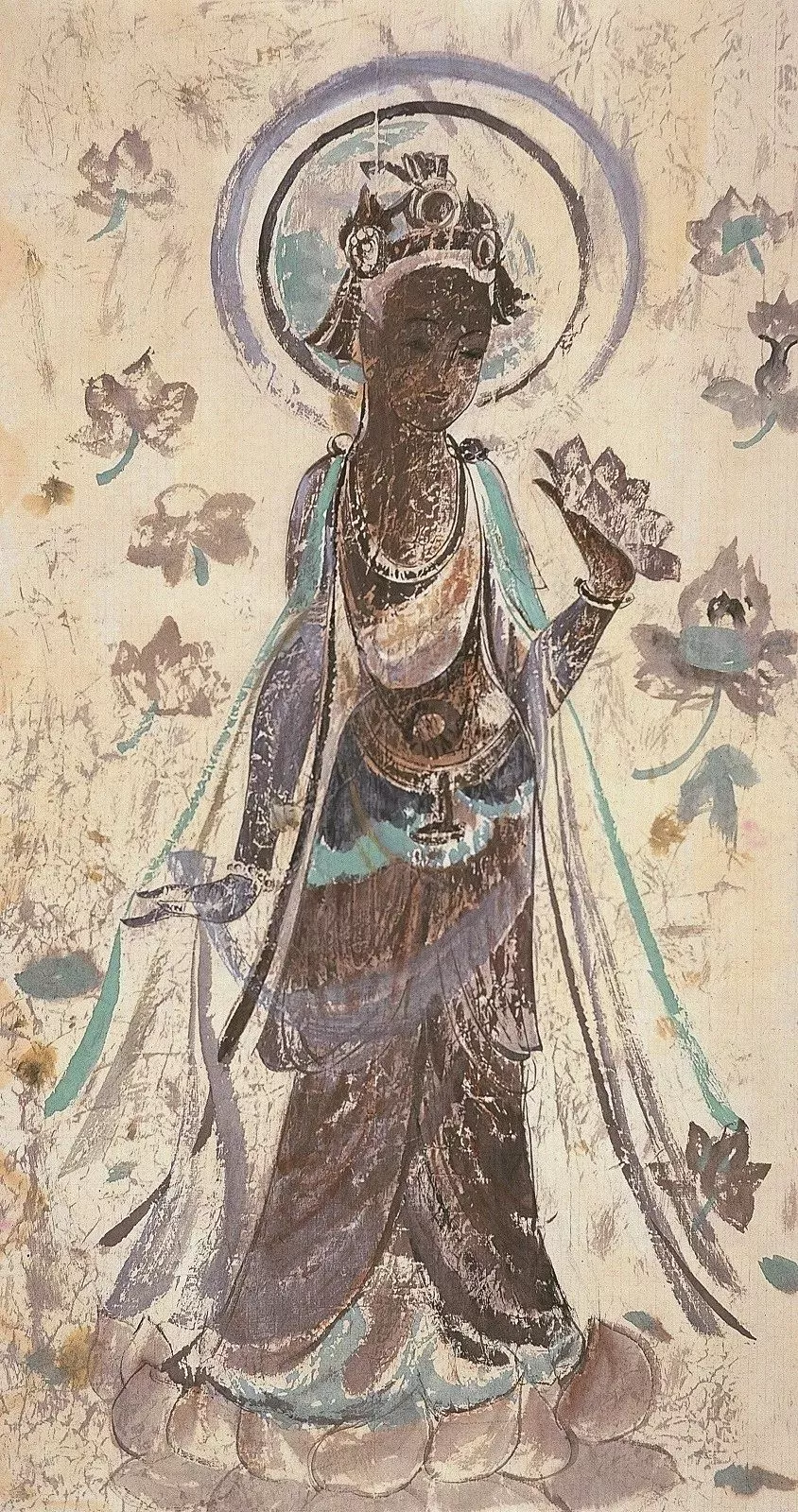

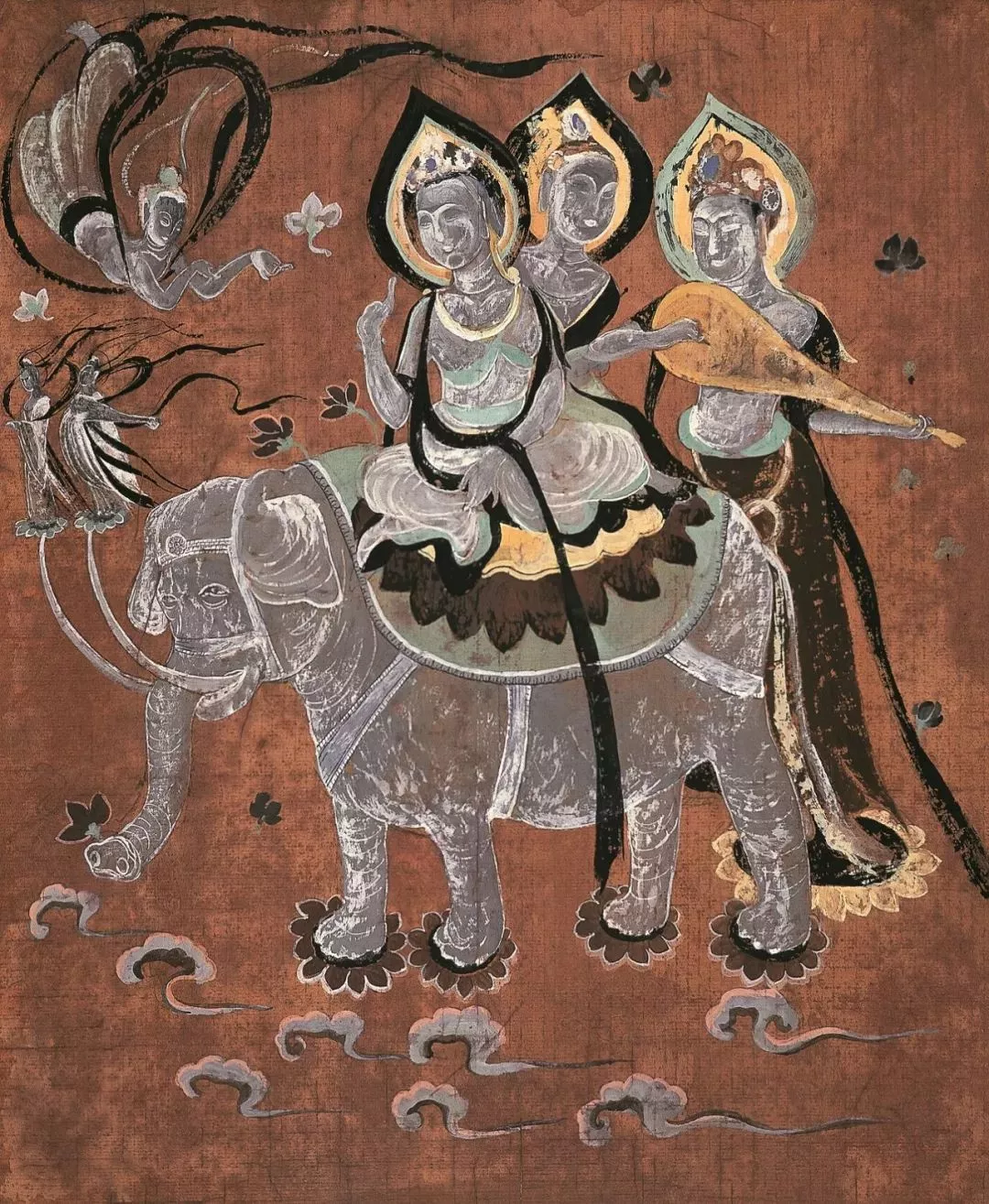

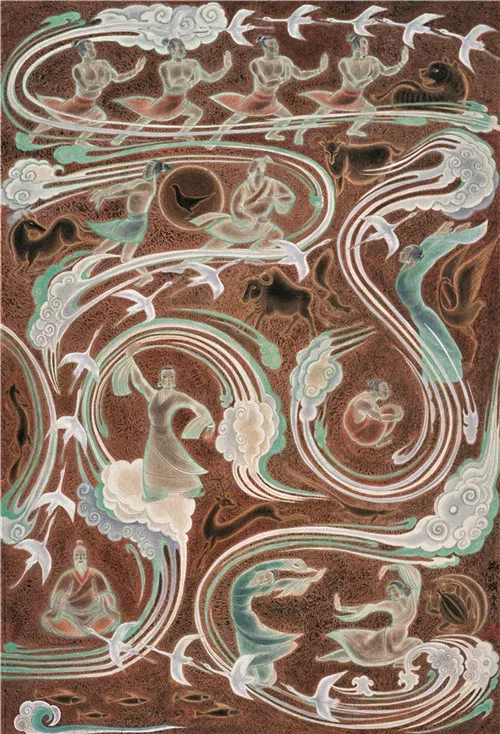

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之一

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之二

工笔画家们对工具的选择是很讲究的,我根据自己作画的偏爱,一般都选用高丽纸,特别是从敦煌临摹壁画后,更确定这一选择。敦煌壁画经过历史风化后,色彩的变化和交融更显厚重与丰富,只有高丽纸才能如实记录下来。

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之三

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之四

高丽纸纸质颇牢,经得起“拖”,墨色易沉。初画易灰暗,然而掌握它的特性后,画面便能达到色彩厚重、饱和度强、浸润含蓄、光彩夺目的效果。我通过用高丽纸临摹敦煌壁画后,作画技巧有所丰富和提高。高丽纸兼有生纸和熟纸之长,并有它们不能达到的效果。许多画家在这方面已作出成功的尝试,高丽纸上的工笔画以其独具的风采立于当今的画坛。

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之五

中国的工笔重彩人物画在不断地发展。古典工笔人物画在古代文明的历史长河中,以中华民族独有的特色放射着璀璨的光辉。近代的一百多年中,工笔人物画在衰微中逐渐苏醒。新文化运动震撼着沉寂的画坛,工笔人物画家在历史的呼唤声中,走出古老的画室书斋,作出自己艺术道路的选择,他们无愧于自己的时代。改革开放以来,当代的工笔画家同处于一个新的历史时期,共同面临着一个五彩缤纷的、多元的艺术世界。

郑小娟 1980年赴敦煌临摹壁画之六

许多画家从封闭自守的体系中走出来,在探索工笔人物画前景的巨大课题中,各领风骚。纵向对优秀传统有更深层的开掘,横向以开放包容的心态广泛吸收外来艺术的营养为我所用,无论是中国画的“工笔”或“写意”,只要是植根于中华民族、民间的土壤里,体现中华民族优秀传统的特质和精神品格,中国画就将以坚实的步伐,从传统走向现代,永葆青春,在世界艺术之林中展示她独有的魅力。

郑小娟 《和谐》 马王堆云纹色彩重彩画

近几年来我的创作题材大都表现了自己对母性的温厚宽容、坚忍不拔的力量的理解;对人和自然交融、互动的认知与渴望。我珍惜易逝的时光,尊重自己对艺术的执著情感,艺术对于我是一种人生的意义和快乐,魂牵画笔,梦萦丹青,我酷爱我五十多年来耕耘的这一片绿洲。

人神世界(姜坤、郑小娟合作)面积为120平方米 1987年 横向欣赏

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:周月桂

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号