湖南省谭国斌当代艺术博物馆 2015-12-22 17:30:30

“还原大师——何绍基的书法世界”、“安迪•沃霍尔与摄影”中西方两大艺术展即将在湖南省谭国斌当代艺术博物馆展出,中西方文化的碰撞与差异将会在展览中完整体现。今天恰逢冬至,大家可以先从中西方艺术家笔下的冬日雪景来感受他们之间绘画方式、透视方法以及对于意象表现的差异性。

【西方绘画】

粗略的说,西方绘画主要客观地再现眼前的现实世界,所以特别强调用色彩和光影明暗去塑造对象。以透视和明暗方法表现物象的体积、质感和空间感,对物体在一定光源照射下所呈现的色彩效果有所要求。它与中国传统的绘画体系有着非常明显的区别。

克劳德·莫奈《干草垛/冬季早晨时的干草堆》

《干草垛/冬季早晨时的干草堆》是莫奈《干草垛》系列组画中较为出色的一幅。在画中,光与影完美融合,冷暖色调互衬显得十分动人。天际,淡淡的鹅黄色映着轻盈的白色,连绵起伏的群山被涂上了紫色,还有星星点点的白色。山势的不平与凹凸,就在两种颜色的互衬中体现了出来。山的右边是稍浓些的紫色,左边则是浅一点的紫色,两种颜色的对比,表现了光芒照耀群峰的不同。

克劳德·莫奈《冬天的维特尼》

克劳德·莫奈《冬天通往维特尼的路》

莫奈擅长光与影的实验与表现技法。他最重要的风格是改变了阴影和轮廓线的画法,在他的画作中看不到非常明确的阴影,也看不到突显或平涂式的轮廓线。此外,莫奈对于色彩的运用相当细腻,他用许多相同主题的画作来实验色彩与光完美的表达。在《维特尼》系列画作中,莫奈使用颜料丰富的堆积叠加,体现出了冬日的清冷肃穆。而从近处观察莫奈的这幅作品时,能看到许多不同的色彩凌乱的点,而所有的点又在远处化为对光与影的表现。维特尼这一城市当时对莫奈的意义,似乎带着困扰和惆怅,当然也是他研究光线和环境效果的一个系列尝试。

卡米耶.毕沙罗《蒙马特大街冬天的早晨》

《蒙马特大街冬天的早晨》,又名《蒙马特大街》,是法国印象派大师卡米耶.毕沙罗的晚年代表油画作品。这是一幅蒙马特大街的全景图,这幅画构图宏伟,街景庄严而有气派。色彩丰富柔和,在冷暖色对比中,充满中间调子的过渡,形成一种细致而变化丰富的灰调子,但却很明亮。它显示着光的饱满,其笔触均匀而不失活泼变化,粗犷与细致融为一体,表现出毕沙罗特有的艺术风格。它描绘了现代都市的繁忙热闹场面。它预示了20世纪未来派画家所热衷描绘的景象--现代都市快速运动节奏。

彼得·勃鲁盖尔《有滑雪者和捕鸟器的风景》

彼得·勃鲁盖尔《雪中猎人》

《雪中猎人》描绘了农民质朴的生活场景,画中体现的是纷繁复杂的冬日一瞥,冬日风景在作者精确严谨的秩序中成为完美的一体。恰当的远近透视处理,使布局和构图具有深远的空间感和流动的气氛。山坡和地平线的交叉组合,浓重的树木和白雪覆盖的大地,于林间奔跑的猎人和敏捷的猎狗,共同形成了十分巧妙的动静结合。而冰河上的身影和空中飞旋的小鸟,让人们在肃穆宁静感受到冬日里也有勃勃生机。

彼得·勃鲁盖尔《雪中猎人》

这幅《雪中猎人》无论如何都会给人留下强烈的印象:在一片银装素裹的雪景中,画面左边顶立着深黑色的树木,它们与画幅边缘形成垂直线,一棵棵沿着猎人前进的方向,遵循透视的“短缩法”逐 渐推远。我们会在画面上找到不同的三角形和对角线。或许,仅用这两个词来概括还不是很合适。因为提到“线”或者“形”,它们只让人想到二维平面而忽略了三维空间。可是在实际面对画面的时候,我们却能感觉到明显的高低变换和距离上的深远。 两条对角线事实上位于高、低、前、后的不同空间,而两个三角形也分别伸向近景和远点。即使从正面看,一条条由白色小路构成的水平线也与形成透视关系的树木一样,将观者的思绪带向远方。

【中国绘画】

浅显而言,对于中国画来说,线条是基本造型手段,色彩是从属性的。而且从不画光影明暗。中国画不论描绘山水、花鸟人物都离不开线条的运用。画家们总是靠粗粗细细的线条来勾勒造型,然后敷以颜色。

《骑驴赏雪图轴》明 沈周

画面写一高士骑驴缓步溪桥赏雪,一童子折梅尾随,层峦迭嶂,一片孤寂。忽有书声振于林樾,但见层林中有楼宇,两高士执手笑谈,景色平远旷荡,幽郁淡雅。

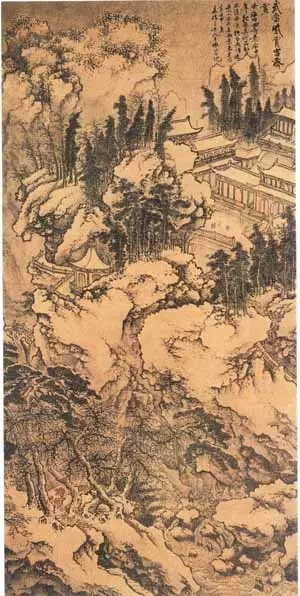

《武当霁雪图》 谢时臣

此图画武当紫霄山雪景,石形似云,皴笔精练,以墨和浅色层层渲染,天空填以淡墨,以衬托山石的雄峻和积雪的厚实。紫霄宫殿宇庄严整肃,虽是大雪,来客仍络绎不绝。山古有石阶,经两边高大寒林、松树而通向上山石道。路旁有泉水奔流,发出喧鸣声。游人坐轿、骑马、步行者皆有,半山道有暖亭一座。石道蜿蜒,依山而凿,直通紫霄宫。构图虽繁杂,主脉却清晰,故而整体感仍很强,气势宏大,局部描绘也自然周到,精细工整,显示出其功力之深厚。

《晓雪山行图》 宋 马远

此图描写大雪封山的清晨,一山民赶着两只身驮木炭的小毛驴在白雪皑皑的山间行走。山民衣着单薄,弓腰缩颈,使人感到雪天寒气逼人。毛驴、竹筐、木炭及人物衣纹均用干笔钩勒,并施以水墨渲染。作为环境的山石以带水墨笔作斧劈皴,方硬有棱角,远处山石用水墨大笔扫出。近处树枝以焦墨钩出,横斜曲折富有变化,远处用淡墨钩出。近与远的笔墨浓与淡效果,有着较强的画面空间感。

《雪中送炭与龚养正》 宋 范成大

在寒冷的冬天,宋朝皇帝经常赏赐一些物品来帮助百姓御寒,从而出现了“雪中送炭”这样的幸事。而“雪中送炭”也成为宋人对朋友过冬最好的馈赠,如南宋中兴诗人范成大曾作《雪中送炭与龚养正》,借助“送乌薪”来表达对朋友的问候。

《雪景寒林图》宋 范宽

宋代画家范宽所作《雪景寒林图》,纵193.5厘米 横160.3厘米,绢本、设色。本画采用全景似构图,画面层次分明,中心突出。画中群峰屏立,山势高耸,深谷寒柯间,萧寺掩映,古木结林,板桥寒泉,流水从远方萦回而下,真实而生动地表现出秦地山川雪后的磅礴气势。笔墨浓重润泽,皴擦多于渲染,层次分明而浑然一体,细密的雨点皴余苍劲挺拔的粗笔勾勒,表现出山石和枯木锐枝的质感。

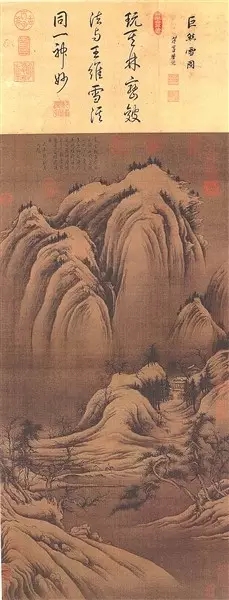

《雪图》 北宋 巨然

本幅构图大致可分为三景,主山双峰屏立,雄伟峻险,表现出奇峰积雪霭霭幽深的北地景致,俨然具有北宋气度,而两侧锯齿状的岩块,看似突兀奇倨,但却有增强画作张力的视觉效果。中景楼阁隐现山石间,客旅行於山径上,近景则画河岸两侧,枯枝树石。山石皴法及造型似从披麻、卷云皴而来,林木方面,松针尖挺,枯枝似郭熙蟹爪。

《雪堂客话图》 宋 夏圭

《雪堂客话图》是夏圭传世的一幅精品佳作,为其早期作品,绢本,淡设色,纵28.3厘米,横29.5厘米。画中描绘了雪后欲融未化时的景色,体现了冬季沉寂的大自然所蕴藏着的勃勃生机。山石在运用了斧劈皴后以淡墨加染,生长在岩隙之中的两株老树,前后掩映,如双龙对舞。水岸边,有一水榭掩隐于杂树丛中,轩窗洞开,清气袭来。屋内两人正在对坐弈棋,虽只对其圈脸、勾衣,寥寥数笔,却将人物对弈时凝神注目的神情表现出来。画面左上角留出的天空,杳渺无际,把观者引入深远渺茫、意蕴悠长的境界。

最后祝大家冬至快乐,记得及时防寒保暖。

责编:李婷婷

来源:湖南省谭国斌当代艺术博物馆

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号