新湖南客户端 2016-01-01 11:21:58

新湖南客户端湘游频道“大猛游长沙专栏”(三)

每周五带你在长沙深度游乐。

2016年首日,和你谈谈垂涎欲滴的湖南人的辣椒炒肉革命史。

【作者档案】

任大猛,生于七零年代,成长于市井南门口。

一直想走出长沙,汗漫遨游之人。但却长期困于长沙老街巷、故纸堆、传统美食中,漏船载酒,扣舷独啸,在笔底行走长沙。

一、关于吃肉

据说,因非洲气候的变化,人类的先祖食用的植物类食物吃不到了,而改吃肉类。

这是在200万年前。自从人类的祖先开始吃肉,人类开始逐步进化。

吃肉,增加了人的脑容量,建构起人类更优良的肌肉组织。为了吃到更多肉,不少人类的祖先离开了非洲。为了吃到更好吃的肉,人类发明了火。在中国山顶洞人遗址处就发现了人类童年使用火的痕迹。

这火就能让人类常常吃到更好的肉。

二、湖南人吃肉的两堆火,其中一堆有辣椒

湖南人吃肉,一般会生起两堆火来。

一堆火,用来烧热炒锅,加油盐酱醋来炒肉。

另一堆,则用上一些炒过的辣椒,与炒肉拌炒在一起。这植物中的火,让爱吃辣的湖南人的口舌,甚至喉咙生出一堆火来。

火让菜肴和饭食热烫喷香。辣椒让唇齿喉肠生出吃喝的热情来,有时虽然辣得倒抽冷气,但辣椒却开启了欲罢不能的吃喝节奏。

三、长沙人爱吃辣椒炒肉

祖先遗留下了爱吃肉的传统——今天的湖南人,不但爱吃红烧肉、回锅肉、虎皮扣肉、虎皮肘子,日常生活中的长沙人更爱吃辣椒炒肉。

长沙的辣椒炒肉,毫无疑问能代表湘菜最家常的菜式,无论是在农村还是城市。长沙人的美食生活,总是既自由散漫又质朴丰富,不但活色生香且滋味无穷。味道虽辣,却愈战愈勇,愈吃愈不能罢休,这是一种生命不止,吃辣不止,吃辣椒炒肉不止的口味生活,甚至是重口味的生活。

四、质朴的辣椒炒肉无处不在

(长沙城内随处可寻辣椒炒肉)

在湖南经常听到,质朴的精野的人们发自心灵地歌颂着辣椒炒肉。

多么好的辣椒炒肉,样子似乎质野,然而辣椒并不显得狂放,猪肉也不太张扬。

以至于,从晚清到民国,湖南的各类美食记录,变得越来越多,但辣椒炒肉却因为太过普遍,太过家常,几乎在漫长的岁月里,文人墨客,没有留下只言片语记录。我们只能从民国时期留存的一些文字中,隐隐推测:辣椒炒肉其实在人们日常生活当中无所不在。

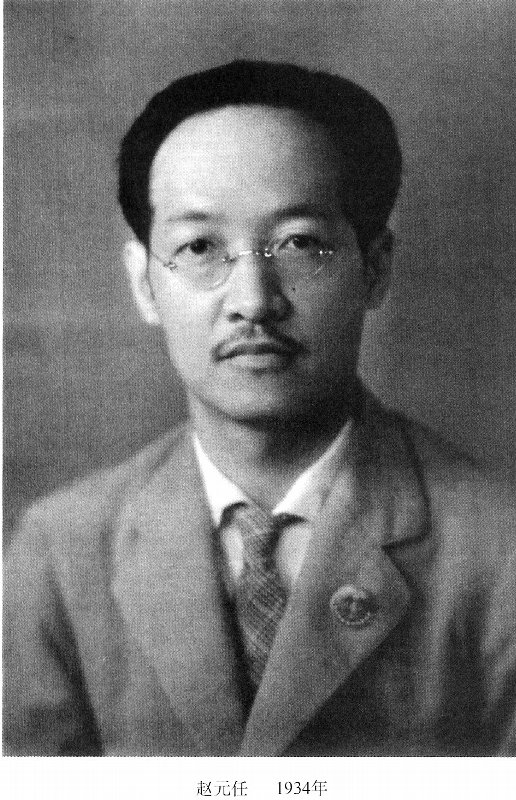

五、北方人受不了的呛,南方人觉得无比美好

1937年抗战爆发,著名的西南联大前身,即长沙临时大学,在长沙韭菜园创办。语言学家赵元任挈妇将雏,从北平奔到长沙,他们家女儿们寄读长沙通泰街的周南女中。上学没几天,小女儿便不想再去上学。

问原因,原来是中午放学后,长沙满街飘荡的午餐辣椒炒菜的呛人气味,女儿实在受不了。这种呛人的气味,北方人受不了,但长沙人却在炒作辣椒炒肉、大蒜炒肉时,感受着生活的无比美好。

六、熘炒肉丝

当然,民国时期,长沙人也下馆子,相对现在而言,当年下馆子显然是一件“高于生活”的大事。

家家户户都会炒的辣椒炒肉,在那时奢侈的消费场合,当然不值一提,不会上正席,民国时的餐馆,直到新中国成立,直到改革开放初期,湖南人在城市餐馆中,习食的一盘炒肉,常常是熘炒肉丝。

七、民国长沙第一点菜师、记者萧石朋的肉菜单

(萧石朋)

民国长沙城曾有四位名声显赫的点菜师,排名第一的是报记者萧石朋。在30年代的《湖南国民日报》上,曾留下了其所拟的菜单(“萧单”)。其中提到当年长沙城内,有韭黄溜里脊丝、韭黄溜肉丝、蒜苗炒肉丝等。

这些熘炒肉丝的做法,无一不是先将里脊肉切成6公分长、筷子粗细,用蛋清、盐、味精、淀粉等先把肉丝腌制。然后,肉丝走大油,再沥干油;之后,将红椒丝、韭黄或韭菜花在少许油中加盐、味精炒熟,再迅速下入已走大油的肉丝与红椒、韭黄等合炒,放酱油、鲜汤、勾芡即成。

八、民国的蒜苗炒肉丝炒法与今天辣椒炒肉接近

(蒜苗炒肉)

民国时期,与今天各式家常餐馆里的辣椒炒肉炒法接近的是蒜苗炒肉丝。那时的肉丝并不走大油,而是与蒜苗一道在锅中合炒,让蒜苗香与肉香相互融合。

九、湘菜泰斗石荫祥的白菜梆子炒肉丝,毛泽东特爱

(白菜帮子炒肉)

直到上世纪80年代后期,在长沙商业中专学习厨艺的今湘府曲园主厨张理等人,在拜师学厨之初,课堂上老师们讲授的仍然是流行于民国的传统炒肉丝。

只是在这时,肉丝品种多了一道名为白菜帮子炒肉丝的菜。

老师会告诉这些正规中专厨师学校的学生们,一定要先备好一盆烧开放凉的淘米水,将白菜帮子放入浸泡。再把白菜梆子切成细丝。腌制好的肉丝走大油后,与切丝的白菜帮子合炒。

(湘菜泰斗石荫祥)

这道白菜帮子熘肉丝别具风味,微酸清脆,当年,毛泽东时常南巡到长沙,湘菜泰斗石荫祥就常常把这味白菜梆子炒肉丝炒给毛泽东吃。

毛泽东对石荫祥的这道菜式,特别喜爱,并常常请石荫祥做这道菜。

石荫祥后来回忆往事,特意把白菜梆子炒肉丝,记在主席菜的最前面。

直到早几年前,我在伍家岭立交桥旁的华悦大酒店二楼食府就餐时,仍尝到过这味白菜梆子炒肉丝。是一位姓夏的主厨特意炒给我们吃的。

十、美味家常的辣椒炒肉,大众餐饮的逆袭

(谢光头辣椒炒肉店)

随着新世纪的到来,湘菜突然火了,传统菜毛氏红烧肉、创新菜剁椒鱼头走向全国,并攻城掠地。

张扬着创新菜旗帜的湘菜,以一种草根的力量,向餐桌发动一场家常菜的“逆袭”。原为湘菜必学菜的熘炒肉丝系列菜,忽然被食客们悉数抛弃。

革命了。长沙人的舌尖忽然对家常的辣椒炒肉特别钟爱。

当年,长沙芙蓉南路涂家冲一家无名餐馆,因辣椒炒肉炒得特别出色,一时间声名远扬。

此后,这家以辣椒炒肉出名的店主即把这家店改称为辣椒炒肉,也就是今天已扬名立万的谢光头辣椒炒肉。

(谢光头辣椒炒肉)

我仍记得,第一次吃谢光头辣椒炒肉是在2000年前后。那时,谢光头辣椒炒肉店面极小,老板谢光头还在亲自下厨炒肉。

此时的谢光头头顶已经像一个百瓦的电灯泡,照亮辣椒炒肉的昏暗。在饕餮之前,一些人难免会想要“偷点师”。何况谢光头炒肉,本身就是一道风景。

炒菜之初,他常会先舀上一瓢上好的猪油泼到锅中,此后但见:肥肉和五花肉飞落油中微炸,青椒成堆滑入锅中。

谢光头抖锅,擂辣椒,让青椒先在锅中翻腾起舞,并入调料盐。这之后,才往锅中倒精肉、油渣,和青椒一起翻炒;最后加入酱油,从灶边舀一勺肉汤汁入锅。

好的长沙最家常的辣椒炒肉,最关键的要点就在这最后加入精心烹制的汤,既杀掉青椒口感的青涩,又使辣椒和肉及油汁融为一体,使辣椒的香渗透到肉里,肉里的香也融到辣椒中。

谢光头当年炒制的辣椒炒肉的“香”,至今仍让我无限回味,但却在哪里都找不到当年唇角间留下的美好风味。甚至今天谢光头开在桥头的总店,也难尝到。

谢光头的辣椒炒肉,无意偶合湘菜,甚至是中国美食发展的方向和潮流。中国餐饮已从过去的精英美食时代,大步转向人人都能就餐的大众餐饮时代。

与此同时,中国家庭也正在大幅转型,过去常见的五口之家,成为三口之家,甚至是一口之家,社会餐馆承担起家庭厨房的功能。

辣椒炒肉成为湘菜中最流行的菜式,并非没有原因。

十一、炒肉品种大发展

(肉炒肉)

新世纪之初,长沙炒肉革命史的新征程开始狂飙突进地飞跃。

青椒炒回锅肉、青椒炒大片扣肉、青椒炒拆骨肉、青椒炒霸王肘子拆肉……

2006年前后,长沙出现农家乐餐饮高潮,在长沙三环线,即万家丽北路农门阵农家乐,肉炒肉的菜式忽然风行全长沙,长沙周边农家乐更是对肉炒肉纷纷效仿。

(长沙农家乐盛行)

人们发现,长沙一些百年老字号也在尝试推出肉炒肉。但他们的肉炒肉,却总是少了农家乐的某一种酣畅。

不久,在河西长沙市委背后的含光路出现一家叫烟火人生的农家乐餐馆。他们推出的猪肝肉炒肉,猪肝鲜香,口感沙脆,再与肉炒肉合炒,颇引人“乐为之尝试”。

此后,车站北路的雍景园三味楼推出肥肠猪肝炒肉。肥肠的嚼劲、猪肝入口的沙爽和五花肉片的香味,三味皆具。炒肉的香与唇齿的咀嚼快感,鱼和熊掌兼得。

十二、创新还是回归?好吃的东西欠着吃

(韭黄炒肉)

只是,这猪肉炒着炒着,虽然说是湖南炒肉在革命、在创新,然而革命难免让人厌倦,创新还要让人愿意尝试。

不少人觉得,辣椒的革命,虽然屡举义帜,吆喝喧天,但总是走不太远。让人在又一个新年到来时,在食谱上有回味的,还是原本一直就存在的辣椒炒肉。

据说,时尚每隔十几二十年又会来一个轮回,或许我们又该回去吃韭黄炒肉丝了。

前几天,一位两鬓微霜的大厨,忽然起了怀旧之心,给我们炒了一盘韭黄炒肉丝——

每根肉丝都只有一指长,一筷子粗,才一上桌,就被扫荡尽净。每个就餐的食客,都在抱怨:份量太少了,能不能再来一盘?

那老师傅笑说:好吃的东西,就要欠着吃,让你们在心里馋。

(本文图片均来自网络)

责编:龙文泱

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号