新湖南客户端 2016-10-28 00:02:07

文丨许蕊

前言

水是生命的起源,与城市的发展息息相关。但我国目前不合理的城市化发展却割裂了人与水、水与城之间的共生关系。据不完全统计,2016年湖南强降雨导致62.6万人受灾,转移2.71万人,倒塌房屋1826间······

直至今日,对待这些综合性问题,我们依然热衷于通过单一目标的工程措施,构建“灰色”的基础设施来解决这些复杂、系统的问题,结果却使问题日益严重,进入恶性循环。我们需寻找问题的根本所在:水和土分离;水和生物分离;水和城市分离;排水和给水分离;防洪和抗旱分离。

一、城市街道的雨水问题

1 城市内涝

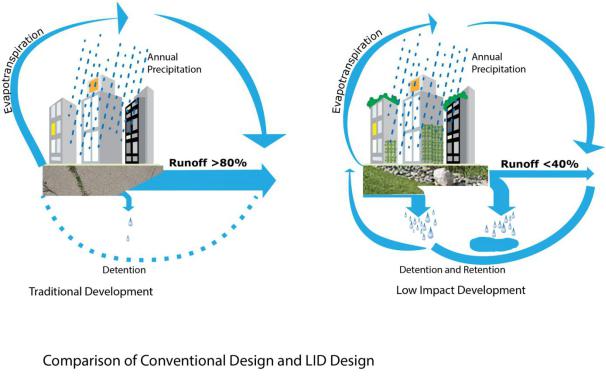

根据美国环境保护局(EPA)的数据,当降雨发生在自然条件下的陆地表面时,仅有10%降雨量能够形成地表径流,约50%的降雨量会向地下渗透;然而在经过开发后的城市建成区,不透水面积占地表面积比率超过75%时,同样强度的降雨,将会有超过55%的降雨量形成地表径流,只有15%的降雨量可以向地下渗透。而运用低影响开发设施,大部分的雨水可以下渗、储存、滞留在城市内,仅有不到40%的雨水形成地表径流,需靠市政管道排走。

2 路面径流污染严重

路面雨水径流中含多种污染物和交通垃圾,比如:汽车排放的油污和重金属、路面的砂砾、建筑材料的腐蚀物、建筑工地的淤泥和颗粒物、轮胎的磨损物、

动植物的有机废物、润滑油、融雪剂、喷洒的农药等。城市道路的雨水径流携

带污染物排入水体,造成严重的面源污染,这已经成为污染城市水体的主要原因。

3 生态环境遭到破坏

城市道路的快速建设不可避免地给环境带来了危害,如城市热岛效应加剧(城区平均气温比郊区高 1.1~1.4℃,空气比郊区干燥,6、9 月集中降雨量比郊区高 7~13%)、植被破坏、噪声污染、地下水补给减少、土地资源的占用与破坏,以及对居民生活的影响。

城市硬质地面的不断扩大,大大增加了城市雨水排放的压力,也使雨水径流冲刷和雨水污染问题变得更加突出,这些问题让城市水环境变得更加脆弱。城市范围内的雨水管理是一个综合而系统的工程,要彻底摆脱这一困境需要我们从多个角度努力。

二、海绵城市的内涵与绿色街道构建的原则

1 海绵城市

顾名思义,海绵城市是指城市能够像海绵一样, 在适应环境变化和应对自然

灾害等方面具有良好的“弹性” ,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

海绵城市建设应遵循生态优先等原则,将自然途径与人工措施相结合,在确保城市排水防涝安全的前提下,最大限度地实现雨水在城市区域的积存、渗透和净化,促进雨水资源的利用和生态环境保护。在海绵城市建设过程中,应统筹自然降水、地表水和地下水的系统性,协调给水、排水等水循环利用各环节,并考虑其复杂性和长期性。

2 绿色街道构建的原则

(1)绿色+灰色基础设施结合

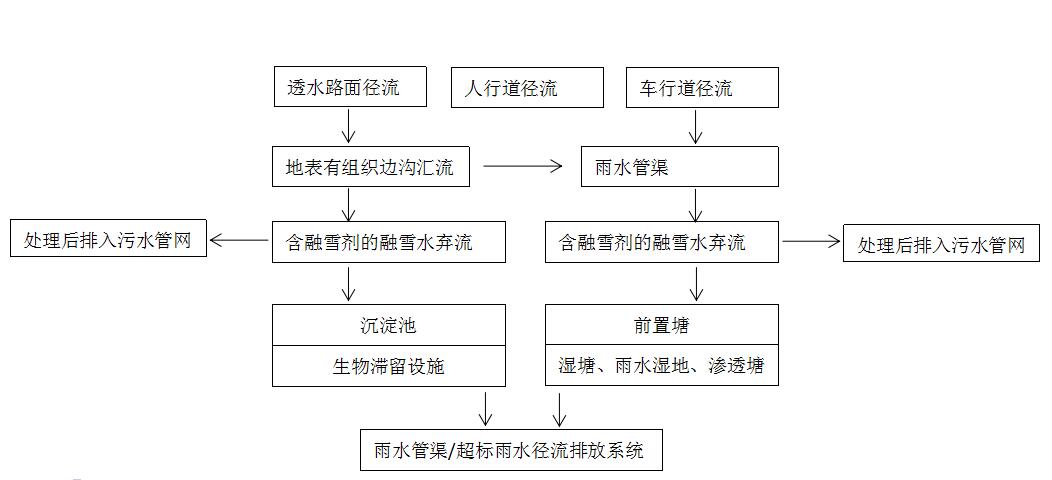

海绵城市建设应统筹低影响开发雨水系统、城市雨水管渠系统及超标雨水径流排放系统,低影响开发雨水系统可以通过对雨水的渗透、储存、调节、转输与截污净化等功能,有效控制径流总量、径流峰值和径流污染;城市雨水管渠系统即传统排水系统,应与低影响开发雨水系统共同组织径流雨水的收集、转输与排放。

(2)源头分散+慢排缓解

海绵城市,就是要让水在城市中的迁移活动更加“自然”。海绵城市强调优先利用植草沟、雨水花园、下沉式绿地等“绿色”措施分散雨水源头排放,利用生物滞留池、植被缓冲带等低影响开发设施降低径流速度,以空间换时间,延缓峰值时间。

(3)下渗减排+集蓄利用

先利用场地源头设施对径流进行促渗减排,部分径流雨水可予以调蓄净化和回收利用,雨水收集最后实现安全有序排放。

三、 海绵城市道路设计思路

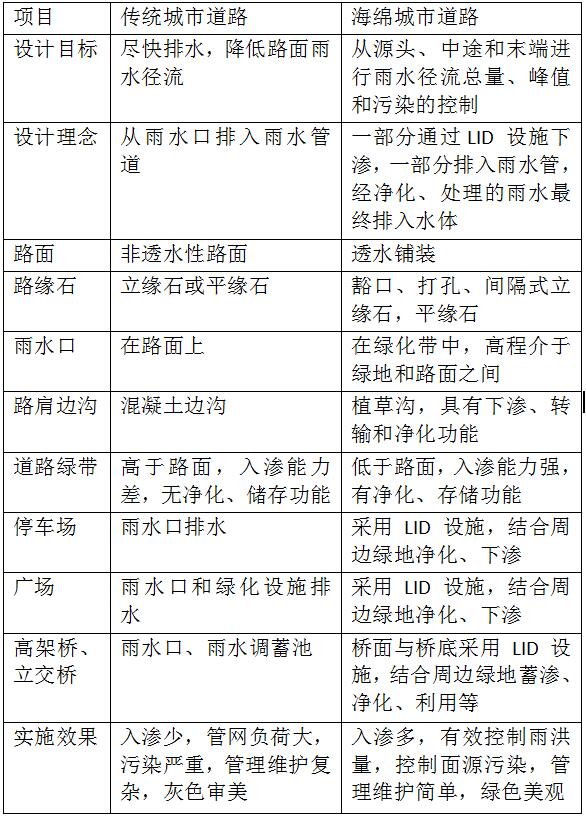

1 海绵城市道路与传统城市道路的区别

传统城市道路的硬化面积占道路面积的75%左右,道路绿带面积占25%左右,

透水铺装率不足 30%,路缘石和绿化带均高出路面 10~20cm,雨水口设置在机动车道或者非机动车道上,绿化带只能接纳自身区域的雨水,雨水口仅汇集路面雨水,不能实现有效的雨水排放,容易造成路面积水,甚至内涝。

海绵城市道路采用 LID 技术设施,不仅可以保证道路的通行能力,还能在解

决道路排水问题的同时防止雨水对路面稳定性的影响。

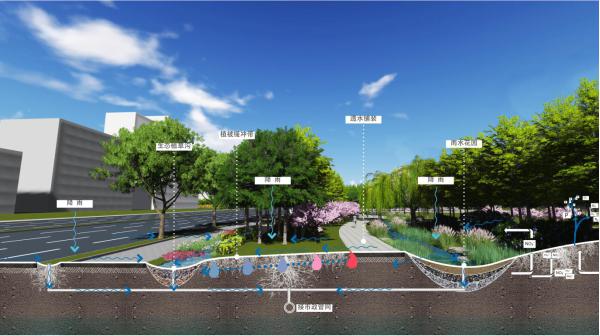

2 海绵城市道路雨水系统

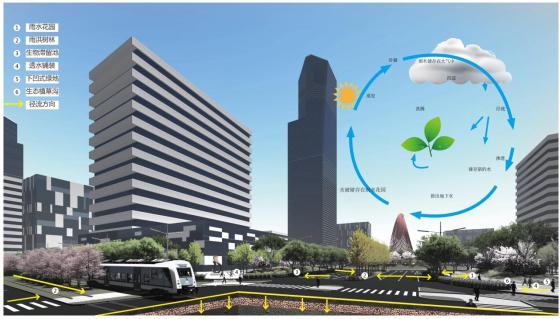

海绵城市道路设计的原理是让城市道路生态排水,如图所示。即雨水先流入道路绿带中,经截污设施处理后,流入红线外的绿地中,在绿地中设置 LID设施,消纳多余的道路雨水径流。当道路绿带空间充足时,可以将红线外不透水区域的雨水引入并消纳。为了保证雨水排放顺畅,可以在道路绿带中设置溢流口与雨水管网相连。

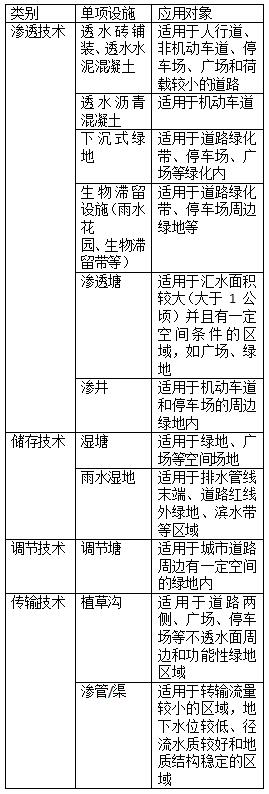

3 海绵城市道路LID技术设施选择

在进行海绵城市道路系统设计时,LID不能完全取代城市道路的灰色建设,要结合“绿色+灰色”的思想,绿色是LID 设施,灰色是城市道路硬化路面、路缘石等。只有两者结合,才能更好地完成海绵城市道路系统设计。同时结合“源头与末端”、“蓄与排”、“地上与地下”的思想,才能更好地进行海绵城市建设。

四、 海绵城市道路设计案例

1 类别:公园+道路景观

2 规模:139.3公顷

3 地点:湖南省长沙市高铁新城

4 范围:

(1)公园:平阳公园、长托公园、高铁沿线绿化带(机场高速—湘府路,不含西侧12号路至湘府路段的绿化)

(2)道路:已建道路及两厢设施、景观提质改造[包括火焰路(京港澳高 速东—新花侯路西)、香樟路(京港澳高速东—香樟路浏阳河桥西)、12~13号路(京港澳高速东—川河路西)、川河路(人民路—劳动路)、川河路(香樟路 —湘府路)、黎托路(香樟路南—12~13号路北)

5 海绵城市道路设计过程

(1)STEP 1 场地评估

对场地进行详细地质勘查,重点调查地质条件、 地下水位、土壤特性(类型、土层深度、渗透系数)等参数,评估排水状况 。

(2)STEP 2初步设计

●承接梳理片区海绵系统 ---- 细化高铁新城道路沿线的雨水节点、排水方向等问题。

●竖向分析与设计 ---- 明确汇水通道和低洼地区,对局部竖向不利于海绵城市相关设施布局的,提出竖向调整建议。

●划定排水分区 ---- 根据场地竖向,划定拟布局低影响开发设施的汇水面,测量面积。

●技术选择与设施布置 ---- 根据场地内外边界条件(建筑、道路、绿地、排水设施和水系的分布),初步选择低影响开发设施类型,并进行初步布局。

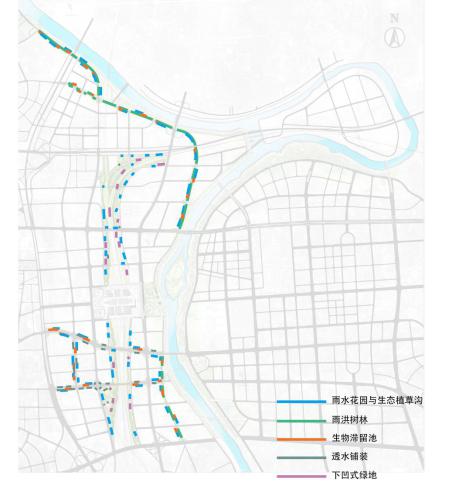

LID设施布置

LID雨水系统

(3)STEP 3 详细设计

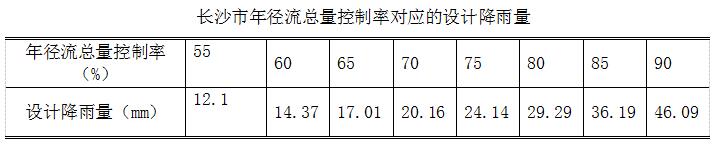

●规模计算 ---- 根据长沙市多年平均径流总量控制率的要求,结合可利用空间和长沙市暴雨强度公式进行水文、水力计算或 SWMM 模拟计算,明确低影响开发设施的规模。

●核算控制指标 ---- 对各单项设施的控制量进行加和,并核算场地内多年平均径总量是否达到要求。若不能满足要求,则对各项低影响设施的布局和规模进行调整,直至满足要求。

●最终设计方案 ---- 制定方案比选,与业主方沟通协商后,最终确定地块的海绵城市设计方案,提交设计方案审查。

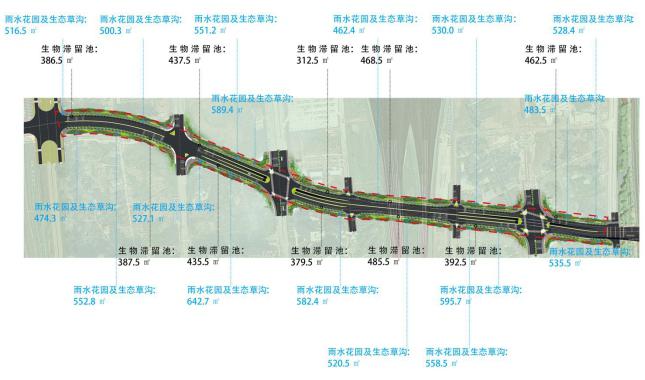

标准段设施布置

标准段LID设施做法剖面

标准段LID设施做法剖面

标准段效果展示

公园效果展示

LID设施细节做法展示

责编:王铭俊

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号