2017-03-02 10:20:08

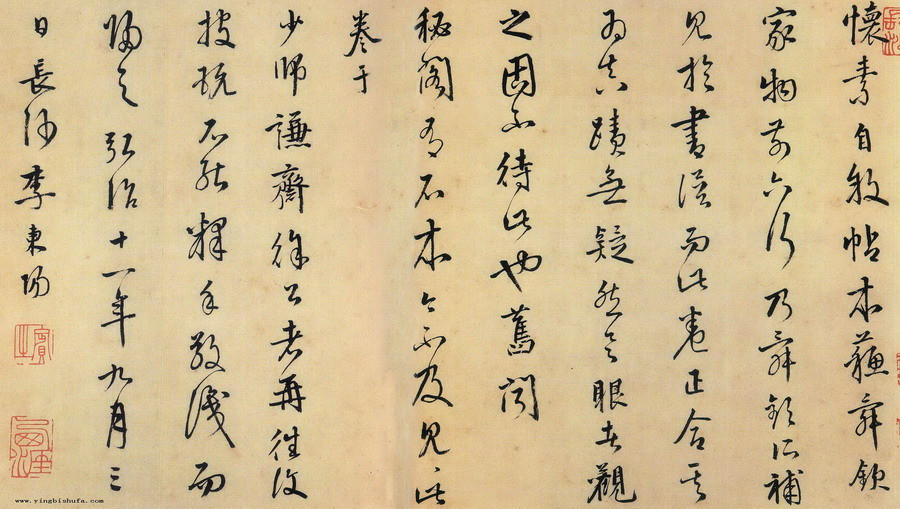

李东阳,字西涯,湖南茶陵人。李东阳的诗学理论和创作,上承三杨台阁体,下启七子复古派,在明代中叶文坛上处于承前启后的重要地位。他在朝中身职高官,政治地位显赫,又注意奖掖后进,一时间诗人奉以为宗,形成了以他为首的文学流派。因为他是茶陵人,故被称为“茶陵诗派”。

三杨,即杨士奇、杨荣、杨溥,他们以台阁宰辅的地位,领导文坛三、四十年,形成台阁体。台阁体诗文歌功颂德,务求雍容典雅,词气安闲;不但内容贫乏,技巧上也无可取之处。沈德潜在《明诗别裁》中有云“永乐以还,尚台阁体。诸大老倡之,众人靡然和之,相习成风,而真诗渐亡矣。”

明成化之后,日见严重的社会弊病已与粉饰太平的台阁体不相容。于是以李为首的一派起而振兴诗坛,以图荡涤台阁平正醇实的诗风。他们主性情,反模拟,推崇李杜,不拘一格;并且重视诗歌的声调、节奏、法度、用字,要以不同的风格代替台阁体。

李东阳官居相位,并主持文坛,门生众多,其诗论诗风堪称一代之盛,成为台阁体向前后七子复古运动之间的过渡。茶陵诗人还有彭民望、谢铎、张泰及"李门六君子"邵宝、何孟春、石珤(bǎo)、顾清、罗玘、鲁铎等。

不过,李东阳既想改变台阁体垄断文坛的局面,却也不完全反对台阁体,他在《怀麓堂诗话》 中讲道“朝廷典则之诗谓之台阁体气,隐逸恬淡之诗谓之山林气,此二气必有其一,却不可少。”他认为,台阁体和山林体各自有其存在的价值。

在自己的创作实践上,他两体兼备,成为台阁体和山林体均作的诗人。还有部分作品,反映了当时的社会矛盾和民生疾苦,表达了他忧国忧民的思想。这些诗文,虽谈不上深刻,但与台阁体内容空洞的作品相比较,无疑是一大进步。李东阳欲以雄浑之体改变当时萎靡不振的文风,尽管他未能摆脱台阁体习气,但他的创作和理论冲击了台阁体在明代中叶诗坛的统治地位,开辟了真诗复生的局面,这是李东阳在文学史上的贡献。

李东阳的诗论提倡“导源唐宋”,他十分推崇李杜,认为“近代之诗,李、杜为极”。不过他溯流唐诗,推崇李杜,主要是从音律声调方面着眼。这种诗论必然要引导他人走向模拟唐人格调的道路,为后来的拟古主义提供了理论基础。前七子中的李梦阳、何景明提出的“诗必盛唐”的复古主张和形式主义的“格调说”,正是受到李东阳诗论的影响。但李东阳的文学主张与前后七子等人毕竟有所不同,李梦阳、何景明主张复古:“文自西京,诗自中唐而下,一切吐弃”。李东阳却出入宋元:“原本少陵、随州、香山以迨宋之眉山、元之道园,兼综而互出之。”

李东阳还能以时代发展的观念来看待文学的兴衰,他指出“诗之为物也,大则关气运,小则因士俗,而实本乎人心。”认为各个时代气运、习俗不同,每个时代的文学也就各不相同。因此,李东阳反对逐字逐句地模拟剽窃古人。他在强调音律声调的同时,还注意到“天真兴致”,提出诗歌要表达真实的情感。李东阳从文学发展的角度反对模拟剽窃古人,与前后七子复古主义的理论相异,而和“公安派”的“性灵说”相似,为后来的钱谦益所宗。

自从李、何首倡“文必秦汉、诗必盛唐”之后,复古主义动摇了“茶陵派”在明代中叶文坛上的领导地位,前后七子统治文坛几十年;直到明末钱谦益、程孟阳等人“又复东阳旧说”,以李东阳的诗论为基础来反对七子派,才使“茶陵派”在明末又重开生面。

而以李东阳为代表的“茶陵诗派”,将故乡“茶陵”的名字,永远镌刻在中国文学史史册上。

(文萃报供稿)

责编:朱晓华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号