湖湘文学 2018-04-10 09:01:46

南岳赋

——《净心生活从南岳开始》画册序

文 / 广初

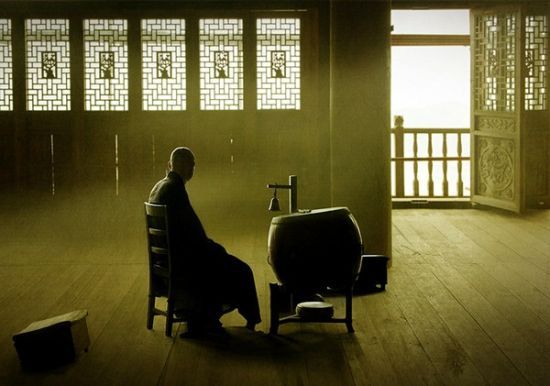

湘水之滨,洞庭南侧,有五岳之一南岳衡山。日赏则四季分明,烟霞缭绕,古木森森;夜观则星河灿烂,天风振振,殿宇蔚然。自古即为华都仙府,南朝融释以来,夫正统人文在此也。

空门(谭靖华)

福严秋光-童迪

其轸星所应之处,朱鸟于飞;昔舜帝巡游之地,禹王得简。祝融氏之神火光耀千年,司天昭之威德福泽万代。峨峨南山三十六洞,世外仙人流连,屡有神迹。巍巍衡岳七十二峰,人间帝王祭祀,数加敕封。

衡山四季-春观花(天池)

至若何时,贤圣纷沓,仙侣释儒,辉映寿岳。忆昔道陵游南岳,羽客初传;慧思建禅林,沙门新入;邺侯筑书室,书院兴起;胡氏开讲坛,湖湘肇建。

雪岭晨曦(刘昶)

漫揽全山,有青光坛朱陵洞,神仙之府,黄庭观魏夫人一石飞升;般若林南台寺,祖师之地,禅宗怀让希迁五叶流芳;邺侯院碧泉堂,儒者之邦,莲花峰王船山数载著书。

祝融峰冬雪(刘建平)

噫吁嚱!追贤圣不可及,代有文人雅士,驻足吟咏:韩愈云开,文起祝融之佳话;朱张霁雪,诗成南岳有唱酬。陆机赋曰:南衡维岳,峻极昊苍。李白歌诗:衡山苍苍入紫冥,下看南极老人星。又有宋徽宗亲题名山,康熙帝御笔碑文。敕建上封,梵唱出云表;钦赐圣祠,神恩佑苍生。

夏看云(天池)

黄庭观

天下南岳,有文明奥区之赞。其释教圆融,超于寰宇;仙家清净,淡然无为;儒林雅赏,心怀万物。佛道儒三者,千年馨德,若出岫云霞,成畦花雨,时人至此,亦可怡养性情,润泽灵源。或有问曰:何以净心?唯南岳尔。

云雾茶歌(谭丽芬)

嗟夫!今者尝求古人情致,以佛道儒先贤圣者为师,传其斯文一二,是吾等所业。

是为序。

道家探秘

——朱陵洞天的故事

文 / 甘建华

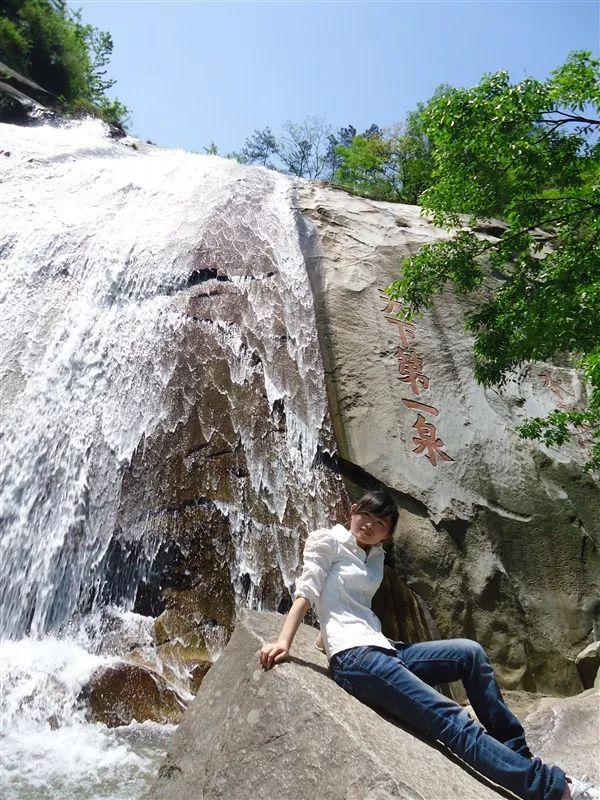

出南岳镇北行四公里,到了紫盖峰下,便是闻名遐迩的水帘洞。

天下南岳有四绝,祝融峰、水帘洞、方广寺、藏经殿四个主要旅游景点,分别以高、奇、深、秀各占其一。全国各地叫水帘洞甚至花果山水帘洞的不少,但南岳水帘洞与别处不同。道家言之凿凿地说,这儿是他们的“第三洞真虚福地”,乃“朱陵太虚小有之天”。门票所前面有一块造型奇特的巨石,斜斜地写着大篆“朱陵洞天”,来往游客都喜欢在这儿留影。

南岳人喜欢对外说水帘洞是电视连续剧《西游记》的外景地,是不是呢我也不是很清楚,但水帘仙境真的名不虚传。自山脚下一路向上攀登,最高处是一座蓄洪水库,靠近开閘放水那一片,夏秋时节碧蓝澄澈,明丽见底,随着光照变幻不同的色调与水韵,很像四川九寨沟的海子颜色,我在湖南其他地方没有看到过这样特色的湖泊。

《南岳志》上说:“南岳七十二峰无弗泉者,惟水帘瀑布为山中绝胜处。庐山之瀑奇可肆,天台之瀑高而寒,雁荡之瀑逋而峭,而水帘之瀑兼而有之。”水帘洞瀑布夹于两山之间,涧宽二三丈,水帘自高崖一路飘落,仿佛轻烟缭绕,却又声若雷鸣。最大最长的一股瀑布,有说五十余米,有说二十余丈。喷溅出的彩色水花与半空的雾气,交融成湿漉漉的柔风,恰如南宋诗僧释志南《绝句》所说:“沾衣欲湿杏花雨,吹面不寒杨柳风。”

但是,且慢,这儿可是道家的地盘,虽然称作水帘洞,其实并没有洞,只是传为朱陵大帝居住的洞府罢了。历代名人吟诗作赋为之增色者不少,宋代李元辅、毕田、明代湛若水、严嵩、清代旷敏本、现代施南池、当代赵子牧等都有佳构。山下水流囤积清波荡漾处,孙悟空雕塑背后的石拱桥上,正面写着“水簾洞”三个大字,背后是隶书大家欧伯达挥写明代著名宰相张居正《题水帘洞》一诗:“误疑瀛海翻琼浪,莫拟银河落碧流。自是湘妃深隐处,水晶帘挂五云头。”这首诗可说是写出了水帘洞的光、声、影三绝的奇景了。

中华五岳的一个共同特色,便是石刻、题刻众多,南岳水帘洞景区也有五六十幅。最引人注目的是“天下第一泉”,字因瀑布常年冲刷,又有苔藓溜滑路难行,立在远处看不清落款,有人说是明代衡州知府计中道所题。曾见一个相貌英武的乾道,说是来自甘肃天水,他在此打坐修真的照片,印在南岳各种画册中。左近处有一座麻石建造的六角凉亭,取瀑色如雪声如激浪之意,名雪浪亭,这是清末湘军名宦李元度所建。李元度对南岳文化有再造之功,光绪初年修《南岳志》时,曾经长住水帘洞,写了一篇《雪浪亭记》,在岸边绝壁上镌写“夏雪晴雷”,又在溪中巨石上摹刻“醉眠观瀑”,都是息隐山林漂泊五湖之语。涧中另有一块巨石,刻有擘窠大字“冲退醉石”,传为宋代成都双流人章詧(读chá,是“察”的异体字)所题。章詧博通经学,尤长《周易》《太玄》,四川官府请他做官他不去,神宗皇帝赐爵也不受,避居南岳衡山,醉眠水帘洞下,号冲退隐士,成了后人景仰的高道。还有一幅“天地同流”的石刻,却不知何人所为,笔力既工,状景尤肖,那种宏伟气势乍见之下,让人满心生出欢喜。

在水帘洞一路诗情画意地上下游玩,歇憩时回眸眺望山外开阔处,逶迤如浪的天地大美中,只见一片红墙琉璃瓦建筑浮于绿海之上,人道那是朱陵宫。南北朝时代的九仙观见不到了,梁武帝御制衡山九真观碑见不到了,南岳道教史上最有名的司马承祯白云庵见不到了,看看新世纪初重建的朱陵宫也是好的。

如果是夏天,自水帘洞口步行两三百米过去,沿途的海桐花香会让人心醉神迷。这种常绿灌木枝叶繁茂,球形树冠,白色的花序呈伞形盛开。比起桂花的馥郁浓香,我更喜欢海桐的清丽芳香,折一两枝放在车内,余香满车,三日不绝。

朱陵宫始建于晋,废置于唐,再筑于北宋政和年间,清末毁于兵燹([xiǎn],野火),宫观无存,直至“百数十年后,南岳道协慨古迹之湮没,发恢宏之愿力,醵集巨资,重兴古宫”(黄至安《重修朱陵宫记》)。这样一部艰难曲折的宫观史,何尝不是咱们中国大历史的真实缩影呢?

这座金碧辉煌的宫观,坐北朝南,傍水依山,五进七重院落,占地近20亩,总建筑面积却有两个不同的版本,《重修朱陵宫记》碑上说是4000余平方米,《南岳道教三十年》文中说是3800平方米,不知哪个数字更准确?中轴线由先天门、灵官殿、吕祖殿、朱陵殿、三清殿组成,其中第四进正殿主祀朱陵大帝,殿堂高踞石台之上,面阔五间,高15.60米,重檐歇山式,檐下饰斗拱,琉璃瓦盖,画栋雕粱,富丽堂皇,殿前有四根青石透雕龙柱,工艺精湛令人惊叹。宫观两厢分别有慈航殿、财神殿以及钟鼓二亭、东西客堂、寮舍、丹房、斋堂、库房,旁边还有一个素斋堂,做着七层楼、八大碗、十样锦等南岳独有的素食美馔,到过那儿的人大都对木槿花汤赞赏有加。

当家师朱理然是个高道,不仅仅是夸她的道行高,还因为个子高,我至今没有见过比她更高大的坤道。去年夏天,小女来玩时第一次见她,我一时没有想好该怎么让小女尊称她,口里喃喃着“是叫道长好呢还是阿姨好呢”,她马上抢过话头,急急地说:“咱们道教不分男女,只有乾坤之分,不能叫阿姨,也不能叫道姑,只能叫道长或仙姑。”她是中原人氏,说话乡音很重,却一再表白:“俺河南话一句都不会讲了。”

以上都是谈笑趣闻,我想向各位郑重介绍的是,朱道长为人十分豪爽,极好打交道,来了俗客总是抢着买单。西客堂是一个书画室,南来北往的书画家留下墨宝者颇多,她本身也能书会画,这个画主要是版画。三年前,她开始学习版画创作,至今已经出品十几幅,都是有关宗教题材,其中《茶园幽幽》最知名,相继出现在区、市、省级画展上,得到许多行家和信士的高评。如果我没有说错的话,她可能是中国有史以来第一个道教女版画家。

朱理然道长所作版画

[作者简介] 甘建华,1963年8月生于湖南衡阳。中国作家协会会员,湖南省作协散文报告文学委员会委员,衡阳市湖湘文化研究会会长,衡阳日报社高级编辑,衡阳师范学院客座教授。出版《西部之西》《天下好人》《铁血之剑》《蓝墨水的上游》《江山多少人杰》《冷湖那个地方》《柴达木文事》《盆地风雅》《海西的儒雅风流》等专著,主编《湖湘文化名人衡阳丛书》《衡岳湘水丛书》《西部之西丛书》《衡阳诗词三百首》,策划“诗文风流·翰墨飘香——中国作家书画作品展”并主编出版同名画册。

慧思大师,天台学说的奠基人

文 / 王照权

佛教天台宗思想及其博大精深的理论体系是我国思想文化和哲学佛学宝库中的重要内容之一,并至今影响着日本、韩国等东南亚国家及我国香港、台湾地区的文化和佛教史。

总所周知,天台学说的集大成者智顗大师为这一理论的创立、发展和作为完整体系的最终形成作出了无与伦比的杰出贡献。 然而长期以来,人们却较少谈及慧思与天台学说的创立之间的关系,甚至轻薄了慧思为天台理论奠基人的历史事实。

笔者认为,慧思大师在其一生的佛教生涯中,具有历史性意义和最光辉的贡献主要有二:一是确立了《法华经》为天台宗立宗的根本经法,并构建天台理论体系的基本框架,无可争议地成为天台学说的奠基人;二是精心培养和造就了天台学说的集大成者智顗大师。没有慧思,就不可能有天台宗的出世,或将要延缓佛教中国化的历史进程;没有慧思,就不可能有成就我国佛教理论顶峰的一代天台宗师智顗。

天台理论的开拓者和奠基人,是慧思大师佛教生涯中最辉煌的第一大贡献。因为,在佛教中国化进程中,天台宗不仅是中国最早的佛教宗派,更重要的是,天台宗具有一套完整成熟的佛教理论体系,而且是融合了中国原有的佛道文化并中国化了的理论体系,为后来诸宗的建立提供了强有力的理论支持和借鉴。因而是中国人成功改造印度佛教的典范。

慧思大师对于天台理论奠基的贡献主要表现为:第一,最早萌生法华思想雏形。史料表明,早在入大苏山之前,慧思大师就刻苦研修法华经。“日唯一食,不受别供,周旋迎送,都皆拒绝。诵法华等经三十余卷,数年之间千遍。”从而“霍尔开悟法华三味” ,萌生了法华思想雏形。于是,“名引达闻,四方钦德,学徒日盛” ,以至于“众杂精粗,是非由起,怨嫉鸩毒” ,死里逃生,不得不率徒南下,到环境较好的武当、南岳。

这一事实说明了两个问题:一是慧思将法华经作为天台立宗的根本经法不是一时的随意,而是一以贯之的坚定。因而,天台宗又被称为法华宗就不难理解了;二是慧思为追求“新法”,早就将生死置之度外。面对当时国家南北分裂,民众涂炭的苦难,他深感必须以彻底的大乘精神来拯救众生,冒死舍身求破壁成为慧思坚韧精神和高尚品格的真实写照。

第二,最早形成天台理论体系框架。开宗立派一般应具有几个条件,即:有一套较完整的理论体系,有明确的师承关系,有一定规模的寺院经济和一定数量的僧团。最重要、最根本的立宗之本在于慧思此时已提出和著述了一套完整的全新的理论体系 ,从而形成了开宗立派的理论依托和框架。据南岳佛教协会主编的《慧思大师文集》收录的现存著作有六部十卷。这些著作可以说是篇篇精华,字字如金,足以说明慧思的法华思想,当然成为天台开宗的宝贵理论支撑。在现存著作中最为经典的当数在《立誓愿文》和《法华经安乐行义》。

慧思根本道场南岳福严寺外景

《立誓愿文》是中国佛教开宗立派的先声和呼号,是佛教中国化航船起锚的鸣笛。慧思不仅诉说了自己为实践佛法和追求“新法”而九死一生的苦难经历,更重要的是他从社会苦难的现实提出了末法时代的强烈危机感,敞开了立誓要拯救众生和佛法的救世情怀,发出了“中国人也要成佛,中国也要有自己的佛国净土”的第一声呐喊,从而使中国佛教的开宗立派成为时代之客观要求。《法华经安乐行义》标志着慧思法华思想的成熟,“是天台学的源流和精髓”,也是天台宗又被称之为法华宗的根本原因之所在。毫不夸张地说,一部天台学就是《法华经安乐行义》的继承、发展和完善。

慧思现存的著作不仅是今天研究天台思想的重要资料,更是我国佛教理论宝库中的重要组成部分,至今仍闪耀着大师智慧的光芒。从这些著作中精练出来的“止观学说”、“十如相说”、“一心三观”、“一心三智”、“由定生慧”、“定慧双开”等构成了天台学说的基本框架,也是智顗大师最后发展成“三谛圆融”、“一念三千”理论高峰的基础和阶梯。

第三,他最早提出重视实践的具体修行方法。慧思根据自己的修行实践,先后修持了“四静虑”、“四空定”、“法华三味”、“十六特胜”、“背舍”、“除入”等多种具体修行方法,最重要的是确定了“法华三味”的大乘禅法。在修行中,慧思还特别强调要结合现实社会生活来研修佛法,从而使法华经充满了生命活力,成为一部实践的教说。

池田大作教授在《我的天台观》一书中如是说:“从南岳(慧思)的任何一部著作来看,都表明了他是一个彻底实践的人,行动的人……是法华经所说的菩萨行的真正体现者。有着南岳这样伟大的先躯者,才产生了天台(智顗)那样伟大的继承人。”因此,不能以智顗在日后对天台理论的丰富和发展,甚至是他们在某一修行方法上所强调的侧重点不同而割断天台学说的完整继承性和漠视慧思的理论奠基作用。

在光州大苏山上,精心培养和造就智顗是慧思大师佛教生涯中最光辉的第二大贡献。《隋天台智者大师别传》记载,慧思自554年结庵大苏山,开坛宣讲法华、般若二经,“数年之间,归从如市”。其时的大苏山地处陈齐边境,刀光剑影,民不聊生,“佛法云崩,五众离溃,其中英挺者皆轻其生,重其法,”为往大苏山皈依慧思,“跨险而到者填聚山林”。智顗就是“英挺者”之一。他于560年冒着战火来到大苏山皈依慧思,从此成为慧思“新法”的可靠传灯者,而慧思也成为他的终身之师。慧思的名望吸引了他,慧思追求佛法的彻底精神和人格力量折服了他,慧思钻研佛法的刻苦程度和渊博的学识启迪了他,慧思所创立的“新法”的深邃哲理震撼了他。

《别传》中关于智顗初上大苏山,慧思发出“昔日灵山同听法华,宿缘所追,今复来矣”的感叹尽管带有神奇色彩,但却是二位哲人心灵碰撞的真实写照。在大苏山的7年,慧思对智顗层层善诱,从严要求,倾注了整个生命的心血。他告学徒云:“此吾之义儿,恨少定力尔。”可见,慧思将智顗不但当成自己的弟子,而且看作是自己的儿子。他先领着智顗“示普贤道场,为说四安乐行”,使智顗初入法华三味,于是“昏晓苦到,如教研心。”随后,指导智顗苦修法华经,指出,按般若经则不会超出次第行的范围,只有达到法华圆顿的悟境,才能证得“一心具万行”,即“一心三观”。由此可见天台智顗的实相论,就是这样在大苏山慧思门下逐步发展形成的。

智顗虽后成为一代天台宗师而名冠朝野,但却不忘其终生之师——慧思,在其入灭前给晋王

杨广的遗嘱中,还要求杨广为恩师慧思写一篇碑颂。以培养和造就出一代天台大师智顗为标志,慧思在大苏山14年的使命得以圆满完成。

史料和物证明白无误的告诉人们,天台理论的奠基者非慧思莫属,天台学说源于大苏山之阳,慧思为智顗的终身之师。光州大苏山、南岳衡山为慧思佛教生涯的两个永放光辉的道场。大苏山和南岳衡山成就了慧思大师,同样,慧思大师壮色了大苏山和南岳衡山,而成为著名的佛教圣地名山。

义天是高丽国壬文宗第四子,曾私下渡海入宋学习天台宗,将天台教义带入高丽国。早在南朝陈时,新罗玄光法师就与智者大师一起向南岳慧思学习法华法门,回国后建寺授经。

责编:李婷婷

来源:湖湘文学

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号