城市记忆CityMemory 2018-05-27 01:39:13

长沙,一座有故事的历史文化名城,自古以来都是群星璀璨,人文繁盛。民国时期虽饱经兵乱战火,创深痛巨,但众多名人的到来让它添了一丝亮色。那时他们汇集在这座历史文化名城,留下的逸闻趣事足够让人深长回想。现在他们正透过历史烟云款款走来,将那些民国旧事娓娓地说予我们听。

01

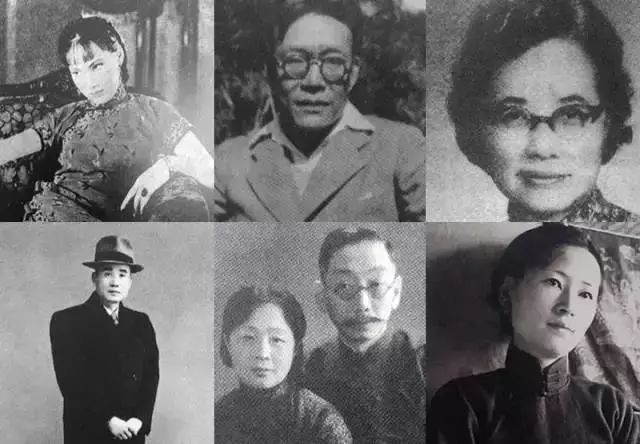

杨耐梅与百合电影院

图丨杨耐梅 图片来源:网络

杨耐梅,是中国最早一批女明星之一。她还被称为中国的玛丽亚.黛德丽。1929年,杨耐梅应长沙西牌楼百合电影院之聘来到长沙。那时她所穿来的服装衣薄如蝉羽,肌肤毕呈,长不逾膝,下无裙裤。在当时引起轰动,引起影迷疯狂追逐。

从此,被称为“耐梅装”的时装和发型很快风靡长沙,而且流传多年不衰。

“湖南人爱新鲜,又爱时髦。不过新鲜与时髦的时间性很长,倒是一个特点。例如,六七年前,杨耐梅到过长沙一次,堂堂电影明星,自然要轰动一时哪!而今长沙还流传着所谓“耐梅装”的时装和烫发的式样。”

——郭维麟《湖南人》

尽管已经过去了快一个世纪,照片上的“耐梅装”,至今仍不乏时尚和新潮。

02

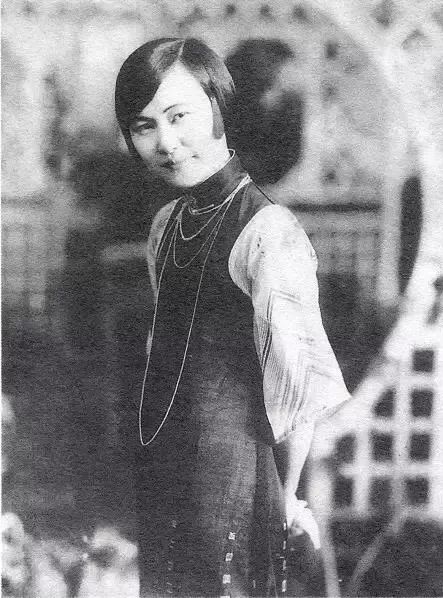

胡萍与远东咖啡店

在上世纪30年代的大上海,有位湖南才女叫“胡萍”。

她不但演技出色,而且擅长文学创作。她还素有“红姑娘”之称。这个称号不仅因为她主演的影视剧《夜半歌声》,红极一时。而且,因为她从头到脚都是红的:“口唇红,衣服红,腮帮子也透着点红。似乎还有人说,她的思想也是“红”的。”

图丨胡萍 图片来源:网络

没有几个人能想到,这个红极一时的女星也曾在长沙咖啡馆当过招待。正是在这家咖啡店,胡萍遇到贵人——戏剧家向培良。

图丨胡萍剧照

因为出身在长沙贫民窟,年幼的胡萍不得不边读书边打工。1930年前后,胡萍在周南中学就读,另外在长沙著名的远东咖啡店兼职女招待。

向培良常去那里喝咖啡,发现胡萍不但长得美,而且有表演天才,于是让她进戏剧学校,并和田汉商量,把她带到上海参加了艺人团体。

图丨向培良

从此,胡萍开始了自己的大银幕明星之路。

03

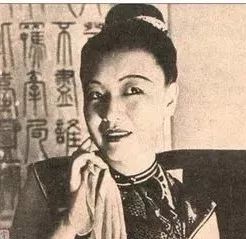

王莹与湘雅护士学校

前面提及到“湖南才女”明星胡萍,这就不得不提及另一位曾逃到长沙,投身大革命的“明星才女”——王莹。

图丨王莹 图片来源:网络

王莹不仅是一位蜚声影坛的明星,而且还发表和出版了大量的散文、诗歌和小说。其遗作《宝姑》和《两种美国人》等长篇小说,至今仍然是广大读者喜爱的作品。

图丨长篇小说《两种美国人》

她原名俞志华,1931年生于安徽芜湖,后由于不愿做童养媳,逃到湖南长沙,而后进了长沙湘雅医院护士学校学习,为了重获新生,改名王克勤。

1927年春,大革命的洪流冲入长沙城,湘雅医院护士学校里,“打倒军阀”、“打倒列强”的口声响彻全城。而后王莹投入到革命队伍中,她成为了第一批剪短发女同志,并还自愿与二三十个学生组成了文艺宣传队,全身心地投入了大革命中。

四一二政变后,亲眼看到反动派在长沙街头种种暴行的王莹,被这些行为所激怒。她不顾自身安全,为地下党组织传送情报和文件。但这事而后被反动派查知。在同学帮助下,她逃离长沙。1928年,在地下党组织的保护下,她逃到了上海,加入了党的外围组织“济难会”。并结识了谢冰莹。为了保护王莹,谢冰莹把自己的名字拆开,把“莹”字送给了当时还叫旧名的王克勤。从此,王克勤变成了王莹。

04

林徽因等四大才女在长沙

民国时期,长沙不仅与电影明星有缘,而且就连当时有“四大才女”之称的林徽因、丁玲、谢冰莹和凌叔华,也均与长沙有缘,她们都到过长沙,并在其笔下留下了大量的长沙印记。

林徽因

图丨林徽因

抗日战争爆发后,1937年11月,林徽因南迁暂住长沙韭菜园。在《致费慰梅的信》中,林徽因描述出了自己一家人在长沙经历日军空袭的惊恐一幕。

“炸弹就落在我们的临时住房大门十五码的地方,在这所房子里我们住了三间……可还没来得及下楼,离得最近的炸弹就炸了。它把我抛到空中,手里还抱着小弟,再把我摔到地上,却没有受伤。同时房子开始轧轧乱响,那些到处都是玻璃的门窗、隔扇、屋顶、天花板,全都坍了下来,劈头盖脑地砸向我们,我们冲出房门,来到黑烟滚滚的街上……”

丁玲

图丨丁玲 图片来源:网络

1919年,五四运动爆发。15岁的矮个子丁玲毅然剪去了辫子,投身于学生运动中去。在当时的社会价值观来看,女性剪掉辫子是非常激进的表现,为此丁玲还被家人训斥。同年,丁玲转入长沙周南女子中学,参加了许多社会活动。1921年,丁玲从该学校退学。而后转入岳云中学。

“丁玲之所以从周南女子中学退学,是因为学校里广受学生欢迎的老师陈启明被学校辞退,包括丁玲在内的诸多学生愤而退学以此抗议。这个陈启明参与创建了新民学会,而毛泽东即为该学会的发起人之一。”

1936年丁玲赴延安。丁玲气质高雅,才华横溢,同时风骚惹人,属于时尚性感的新派女性,毛泽东还专门为她写了著名的词《临江仙》。

谢冰莹

图丨谢冰莹 图片来源:网络

1937年9月14日,作为中国第一位率领“妇女战地服务团”亲赴前线的女作家谢冰莹和16位“身着灰军装,腰系武装带,腿上裹着绑腿”的团员,来到小吴门长沙火车东站待命出发。

长沙《力报》记者这样写道:“在记者来到火车东站时,女作家谢冰莹女士和她的全团团员,已列于车站月台,她们一律着灰色制服,佩腰皮带,精神抖擞,并高唱抗敌歌,声彻云霄。歌毕,继呼‘打倒日本帝国主义,消灭无耻汉奸’,‘为民族生存而战’,‘我们不收复失地誓不还乡’,‘同胞们团结起来,御侮救国’等口号,悲歌慷慨,围观者莫不鼓掌称赞”。

凌叔华

图丨凌叔华 图片来源:网络

1932年秋天,正在武汉大学任教的凌叔华,与朋友兰子等作了一次“衡湘四日游”。那时候的火车真慢,他们前一天的下午四点从武汉的通湘门车站上车,直到第二天的上午八点才到达长沙。

凌叔华和兰子首先逛的是八角亭。于是,1932年秋天的八角亭便跃然于凌叔华的笔下了:“八角亭据说是长沙最繁盛的一条街。门面辉煌的大绸缎庄有五六间,南货食品店,鞋店,洋货店,书纸店等等,应有尽有,惟一快人意者即洋货店不如上海汉口之触目皆是。街道多铺白石板,较武昌的平坦整齐。行人熙来攘往,络绎不绝。有钱人不如汉口的穿着时髦,劳动阶级则一律着湖南青布,虽不华美,都是十分整洁,这是惟一令人钦敬的事,在中国今日算是最好的现象之一了。”

部分素材来源丨公众号:华谊兄弟电影小镇长沙,丨网络:民国时期四大才女型明星(文章),丨彭国梁《凌叔华笔下的长沙》。

编辑丨胡旭佳,部分图片来源于网络。

责编:吴名慧

来源:城市记忆CityMemory

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号