潇湘晨报 2018-07-15 07:35:47

寻香记:曾经的贡品零陵香,依旧在深山,宠辱不惊

永州江华,制香人裴立华在香草源采集香草。组图/卢七星

一缕青烟慰藉了那个时代。

经过小石磨的碾磨,零陵香成了颗粒更小的香粉。

新鲜的香草并没有香味,晾干后却香味浓郁。

江华香草源,售卖的香囊,香药可以自己搭配。

处于南岭深处的香草源,满山香药。

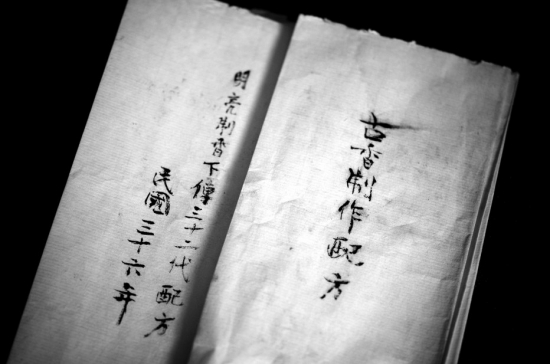

盘上仁的祖父留下的古香方。

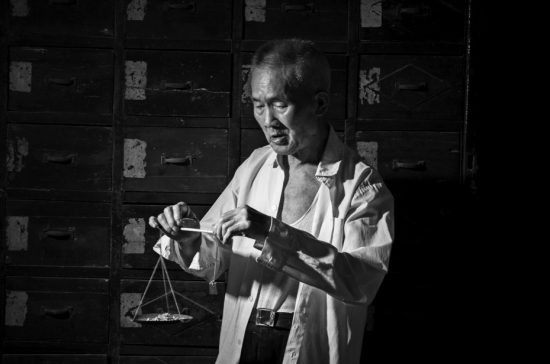

汉寿,老中医周炳之,用龟甲入药,制作蚊香。

香药被碾压成粉末,等待合香。

裴立华在香室碾磨香药。

七月间,去赴一场香事,不是寺庙的香火,而是曾经深入日常生活的熏香,那个口中含香、袖里藏着香炉、焚香抚琴的时代已经难以找寻了,不过我们依旧能找到,那场热闹香事的出发地方。很自然就走进山里,走到了湖边,尽管香事已衰落,那些撑起千年历史香文化的香药,依旧在深山,宠辱不惊。

撰文/本报记者唐兵兵

[永州江华]

曾经作为贡品的零陵香,几乎被人遗忘

江华县湘江乡庙子源村香草源组,在南岭深处,九嶷山脉西麓,村庄沿着河谷分布。从县城出发,沿着蜿蜒山路,需要三个多小时的车程,马路的尽头,就是香草源了。在当地人看来,这里从来都不是尽头,而是出发的地方,除了湘江源,还有不少以源命名的村组,庙子源、麻江源等,当地人一直认为,湘江的源头也在于此。

到达已经是晚上七点,在盛夏里,山里有些凉意,“山里比外面低五六度,晚上还得盖棉被呢”。村支书赵卡舟开着一家农庄,自家酿的米酒,茶采自山中的野生茶树,基本上保持着自给自足的生活方式,像是回到了生活的源头。

“成片的香草在山上,只有明天上山了。”赵卡舟在村里开发旅游之后,选择了留在村里。生意没有前几年火爆,来香草源探寻香草的更少:“去年有一批从上海来的制香人,也来找过香草。”对于旅游者而言,香草源的香草,往往是被忽略的。

他的农庄在河边,院子里能听到潺潺流水,在农庄建起来之前,河两岸就是成片的香草。如今却很少能见到了,河边藿香、艾草、紫苏……等野草肆意生长,香草却似乎不适宜与人类过于亲近。在村里见到的两棵香草,是赵卡舟种在盆中的,尽管悉心照料,放置在树下阴凉处,两株香草依旧耷拉着,属于大山的香草,不适于在盆中的。

“四块钱一斤,有时候是两块。”香草并没有给村民带来可观的收入,村民多在山上种植厚朴,香草只是可有可无的商品。村里的瑶医卞玉辉记得,唯一的例外是在1989年:“那一年的香草,卖到了40块钱一斤,算得上是天价了。”在那之后,价格迅速回落,再也没有涨上去,尽管这两年,江华的制香业迅速崛起,香厂林立。“可能是他们买去种植,现在只有零星的收购,价钱上不去。”卞玉辉猜测。

香草过往的荣光,似乎被彻底遗忘了。

“熏草,麻叶而方茎,赤花而黑实,气如蘼芜,可以止疠,即零陵香”——《山海经》;“东方君子之国熏草朝朝生香”——《博物志》。在古籍中,不难寻见零陵香的身影。

“黄熟香四斤,白附子二斤,丁香皮五两,藿香叶、零陵香、檀香、白芷各四两,茅香二斤,茴香二斤,甘松半斤,乳香一两(另研),生结香四两,枣半斤(焙干)。右为细末,炼蜜和匀,窨月余,作丸或饼爇之。”这是宋代香学大师沈立《香谱》中搜集的汉代建宁宫中香方。在古香方中,零陵香是一味非常重要的香药,甚至在墨香中,也有零陵香的加入。从汉武帝时期开始,零陵香就作为贡品,不过,贡品并没有给山区的人们带来效益,像永州异蛇一样,香草越来越少,上贡成了难以承受的负担,人们纷纷逃散。唐朝时,永州刺史韦宙,见到人们的惨状,上奏朝廷,上贡才得以免除。据说,到了明清时,永州一带的香草几近消失,据专家考证,村民说的香草,就是古老的零陵香。

千百年后,香草重新滋长起来,却早已经随着香文化的衰落而被人遗忘了,香草回到最初的位置,在山中自由生长。山民们依旧会经常上山,采几株香草,阴干或晾晒,散发出浓郁的香味,装入香囊、放置在衣柜,或者夹在书中,驱虫。“也有人用香草做过菜,但是味道并不好。”赵卡舟说。

置身于香草之中,并未闻到香味

第二天一早,在一阵潺潺流水声中醒来,晨雾从河中升起,很快被太阳驱散了,前一晚的大雨,让山上的绿更加透亮。

赵卡舟拿着一把柴刀、背一个背篓带着我们上山,长沙来的制香师裴立华制香十年,零陵香多来自江西药材市场,多是晒干的成品,零陵香的鲜叶,她没有见过,对于这趟旅程,她充满期待。因为开发旅游的缘故,香草岭一条水泥步道直通山顶,如果走小路,陡峭、布满落叶和荆棘,可以想见,旧时采集香草是件艰苦的事。沿着步道上山,路旁是少见香草的,倒是山苍子、菖蒲、艾草、藿香不少。“这是香叶树。”长于山林的赵卡舟用柴刀在前面开路,也不忘给制香师介绍香的植物,裴立华将所有关于香的植物采摘了些放在背篓里。

根据《经史证类备急本草》记载:“《图经》云:零陵香,生零陵山谷。今湖岭诸州皆有之。多生下湿地,叶如麻,两两相对,茎方,气如蘼芜,常以七月中旬开花,至香,古所谓薰草是也。”沿着步道上山,走了一个小时,在溪边休息,才看到了一小片香草。“香草多是在溪边阴湿的地方,那荆棘中都是香草。”赵卡舟指着溪旁的荆棘丛说,我们看到的香草大多低矮,多是去年村民种植的,成熟的香草可以长到一米多高。

我们要到达的那片香草地,海拔1000米左右,距离山顶200米处。从山脚出发,大概要步行两个小时,这也是多数游人放弃探访香草的原因。树荫为香草提供了足够的阴凉,而树叶和枯枝的腐质为香草提供了足够的养料,在疏松的一片土地上,香草郁郁葱葱。走近了看,这为人类驱虫的香药,叶片却被虫子啃食得厉害。另一块香草地,几乎被荒草淹没了。“这是种植的。”赵卡舟说,所谓的种植,不过是在春天里,村民的随意扦插,香草自由生长。少有人跑到山上来认真打理,也无需打理。

“零陵香,江湘生处香闻十步。”这是《一统志》中关于零陵香的记载,这也是大多数古籍对于零陵香的描述。然而,当我们置身在香草之中,并没有闻到香味,甚至于凑近香草,也难闻见香气。“花开的时候,香气会浓郁一些。”赵卡舟解释。

我们采摘了一些香草下山,放置一个晚上之后,香草的香气慢慢从背篓中散发出来,是一股淡淡的药味。晾干之后的香草,香气变得浓烈,做成香囊,几个月香气犹存。香草是内敛的,不像藿香、艾草那般张扬,只有经过了时光的沉淀,才散发自己最浓郁的芳香。

其实,香草的气味并不十分让人喜欢,药味过于浓郁了。所以,香草并不像艾草一样可以直接做成艾香,多作为合香的一味香药,经过制香师的调配,跟其他香药的香气混合,散发出让皇家念念不忘的香气。

制香师,多半是半个中医

香草源其实并没有看起来那么偏远,与永州宁远、蓝山交界,通往两县的古道从村边经过,曾经繁华一时。“听老人们说,解放前,村里很多制香、造纸作坊,有十几个肉案呢。”村民吴晓源说,香草源不仅仅出产香草,麝香、白檀等珍贵的香药,在二十年前也不难找见。而且,曾经庙宇林立,香草源制香业的兴盛,是可信的。

庙子源村麻江源组的盘上仁,是江华瑶香制作技艺的传承人,他都说不清楚家族的制香传承了多少年,“算起来我是33代传人,而且制香技艺是隔代传承的,所以应该有66代了。”按照时间推算,盘家制香已经有一千多年的时间。盘上仁7岁便跟着爷爷上山辨识各种香药,不光要记住植物的香气,也要记住植物的药性,制香师,多半是半个中医。

制香时节,家家户户晾晒香药。“制好的香,插在一个盆里,散开来,像一朵菊花”,他诗意地形容。据他的估计,方圆数百里的大瑶山里,有金银花、玉竹、白艾、青皮香、火藤、黄柏、糯米树、檀香木、枫木、香藤、九龙藤、沉香、香草、山胡椒等上百种植物,都是制作瑶香的香药。

“早几十年,山上有獐子,能做麝香;有白檀,最大的一棵白檀,两人都抱不住,上个世纪八十年代,被一个村民不小心烧掉了,整条山冲都充满了檀香味,久久不散。村民也不认识什么白檀,砍掉当普通木材卖掉了,现在檀香太贵了,都不敢做大尺寸的檀香了。”对于制香人来说,麝香、白檀的消失,实在是件令人痛心疾首的事。

盘上仁记忆中热闹的制香场面并没有持续多长时间,上个世纪六十年代,长大后的盘上仁,放弃制香,去了县农机站工作,后来回到村里,在一家化工企业做技术员,与香事无关。人们想起这位古法制香的手艺人,是在南岳的化学合成的香开始出现污染的2005年,“他们在以前上香的记录中查到了祖父的名字,才找到了我”。离开制香近四十年的盘上仁才重新打开了祖父留下的古香方,作为江华县制香地技术顾问,重新拾起祖辈的手艺。

香方,是他的祖父去世前写下的:“状元香,枫树粉:六斤;棉树粉:三斤……樟树籽、薄荷、大蒜”。八个香方各有不同的用处,配料并不复杂,不过几样常见的香药,状元香用到提神、醒脑的薄荷、大蒜,辟邪香用到安神的檀香……诸如此类,签香用来祭拜,香丸和香饼则用于日常熏香,制香充满中医的智慧。盘上仁并不忌讳展示自己的秘方,甚至早已经将秘方跟江华的制香厂分享。“不仅仅是配方,还有炮制、烘干、粉碎等十多道工序,每一道工序都要把握好,才能做出好香来。”这要凭借经验,这些经验多是口传,并不会记在书上。

奇怪的是,自古被宫廷制香师青睐,一度作为贡品的零陵香,在本地的制香工艺中却没有一席之地,盘上仁祖传的八个香方,没有一个用到零陵香。

为什么不用零陵香?我好奇。

“用零陵香制香,你闻线香时,能闻到零陵香的香味,但是,在燃香时,零陵香的香味却发不出来。”盘上仁解释说。裴立华认为,这跟配方有关,只有与零陵香相辅相成的香药搭配,才能发挥零陵香的香气,相生相克,跟玄妙的中医相通。

[常德汉寿]

鳖甲驱蚊,属于水乡的香事

制香师裴立华想要在夏日里做一款驱蚊的香,对于她而言,做香更像是一场有趣的实验。“我的家乡汉寿那边,鳖甲都会晾晒,放在家里,有驱蚊防蛀的功效。”离开家乡多年,她对于这个细节念念不忘,想要将鳖甲入香,做一款“有家乡味道的驱蚊香”。

7月6日,我们跟随裴立华前往汉寿,找寻鳖甲驱蚊防蛀的秘密。

相比于南岭大山,洞庭湖区汉寿的香药就显得贫乏得多,佩兰、艾草、菖蒲、青蒿、藿香、薄荷……湖南的田野、乡间随处可见。但是,湖区自有自己对抗“五毒”的方式,汉寿县历来盛产甲鱼,县境太白湖、西脑湖、南湖、围堤湖,野生鳖甚丰。除了是一道美食,鳖甲也是湖区重要的一味中药和香药。据说,鳖怕蚊子,被蚊子叮咬,就会死去,却成了湖区人们用来驱赶蚊虫的香药,连李时珍也在《本草纲目》中感慨:生鳖遇蚊叮则死,死鳖得蚊煮则烂,而熏蚊者复用鳖甲。物相报复如此,异哉!

在裴立华的记忆中,家乡的农家在把鳖甲煮过之后,都会放在窗台上,防止蚊虫。鳖甲驱蚊的说法在汉寿流传甚广,在汉寿,我们还听到一种更为让人吃惊的说法是,在癞蛤蟆背上滴上一滴墨水,将癞蛤蟆挂在房间内,能够有效驱蚊,少有人实验过,却是属于水乡的香事。

“只把鳖甲煮过放置,驱蚊的功效不是很好,而且现在都用蚊香,谁还会用鳖甲呢?”汉寿的老中医周炳之今年已经78岁,花白头发,穿着白衬衫,里面一件白背心,典型的中医形象。周炳之20岁从医,五十年中医生涯,对于鳖甲再熟悉不过,在他看来,鳖甲算不上是一味香药,更多地作为中药使用,用于阴虚发热,劳热骨蒸,具有消脾肿、散淤血、滋养肝肾的功效。用来驱蚊或者杀菌,鳖甲一般与其他的艾草、菖蒲之类的香药一起使用,“像个药引子”。

“上个世纪六十年代,也大概是农历五月,汉寿一带流行麻疹,死了不少人呢,那时候,大家都用艾草、雄黄、菖蒲、鳖甲等草药来熏香。”这是周炳之印象里,汉寿最浓烈的香事。

周炳之在多年前用鳖甲做过蚊香:“艾叶、菖蒲、鳖甲磨成粉,混合,加入木屑当助燃剂,纸卷成筒状,把粉末装进去,就是简易蚊香了。香味还挺好,驱蚊效果也不错。”因为过于繁琐,很少有人花工夫去做这种养生蚊香,“而且成本高,现在买盒蚊香才几块钱”。乡村熏香驱蚊方式的衰落,其实是熏香文化衰落的一个缩影,科技很容易取代了天然香药的功效,只注重结果的人们,无心去享受制香和“鼻观”的乐趣,无意于接受大自然过于繁琐的馈赠。

鳖甲入香并不多见,没有任何香气,甚至略带腥味,如何调制出“家乡的味道”,就成了制香人裴立华的难题。

[长沙]

手工制香,能最完整保持香药的芳香物质

7月8日,采香回到长沙,制香师裴立华就开始准备制香了。

裴立华出生在中药世家,按照她的话来说,是挂着香囊、闻着药香长大的,对于药香格外敏锐。兴趣使然,大学学习音乐的裴立华,在毕业之后阴差阳错进入了制香业,2008年开始跟一个日本香道老师学习香道。“制香行业还是有争论的,有的人认为,只要香味好就可以了,没必要加入太多的中医功能。”而裴立华则认为,熏香除了芳香养鼻,最重要的是颐养身心、祛秽疗疾。她属于探索者,有时候,会直接用外公传下来的中药方制香。

裴立华的香室在天心区蔡锷南路,长沙烟火最为缭绕的市中心。进入香室,浓郁的檀香味扑面而来,香桌上一个精致的博山炉,青烟缕缕。

前一天从江华香草源带回的香草已经炮制、捣碎,“现在一般用微波炉烘干,传统的是放在石灰上,密封,阴干”。微波炉脱水的零陵香还是翠绿模样,香气并不像阴干的那样浓浓药香,倒有些像抹茶香味,在捣碎之后,会用小石磨碾磨成粉,“机械磨,高温会让芳香物质流失,而且会材料造成浪费”。

香叶炮制较为简单,沉香、檀香之类的香木,炮制就复杂得多。香药同源,按照中医的说法,檀香生长在南方炎热地区,火性大,如果直接点燃熏香,让人容易上火。檀香的炮制方式一般采用用绿茶或云南团茶加柏叶煎汤,第一泡不用,第二泡使用,热茶浇灌,盖上盖子,放凉以后,最好进冰箱冷藏24小时。炮制沉香的方法更为讲究,《香乘》记载的“制沉香”可谓相当精致繁琐:“沉香细挫,以绢袋盛,悬于铫子当中,勿令着底,蜜水浸,慢火煮一日,水尽更添……”炮制是制香最为关键的一步,“不及则功效难求,太过则性味反失”。

而花的炮制又有不同了:“一般是要蒸馏的,把新鲜花瓣的香气蒸馏出来,再入香;直接将花碾成末入香,花香是出不来的。”裴立华解释。再将各种香药打磨成粉末状后,就是合香了,合香的器械足够精致,像个小型的地球仪,将所有的香药粉末,还有粘合剂榆树粉,倒入合香器中,转动合香器,各种香药就搅拌均匀了。“像是过家家一样。”裴立华忍不住笑起来,制香的器械过于精致小巧,像是孩子们做游戏一般。搅拌均匀的香粉,用水搅拌把香粉捏合成团,然后在保持湿度的环境中醒香。裴立华的醒香方式属于少量制香的建议方式,将香团放在一个碗内,用纸张沾了水,铺在碗上,“十五分钟,就可以做线香了”。等待的间隙,裴立华点起一根檀香。

压制线香的唧筒同样精致,像个注射器,原理也类似,将香泥挤成长条,就成了线香,看似简单,却极需要耐心的,细软的线香容易断,长短也不好把控。“所以,做香是个修身养性的活。”看着我们笨拙地操作,裴立华忍不住笑。香泥还可以做成香丸、香饼、香塔,“檀香、沉香原料太贵了,香塔、香饼烧得太快,不合算”,玩香其实一直是一件需要经济实力的事情。新做的线香,要等自然干燥几天后才能焚香。“自己做的香,会有不同的味道在里面。”裴立华说,采香、制香或许原本就是焚香不可或缺的一部分吧。

与烟火为伍的香,却要杜绝烟火气

正准备用打火机点起一支香,裴立华立马更正:“点线香一般要用蓝焰,不然会有烟火气。”制香师有敏感的嗅觉,甚至能分辨不同的烟火,纯正的香,容不得其他烟火气的。

焚香并不比制香简单,香勺、羽尘、香箸、灰押、香印、银片、云母片、香炉……光是这些精致的焚香工具,就足够人眩晕的。

线香、塔香等独立燃烧的合香让香事变得相对简单,但在传统香文化中也颇有讲究的,譬如不能竖直焚香。“祭祀的签香才可以竖直,香是供奉先祖或神仙,上达天听。而线香,是日常熏香,属于人间事。”

更雅致一些的焚香方式是打篆,倒也不是新创,在唐宋时便已经流行。打篆最为关键的一步是压香灰,将香炉中的香灰压的平整需要功力的,一个圆形香压在松软的香灰上要不留痕迹,需要力道均匀,心静如水。香灰是否压得平整,会影响燃香的连续性,在压平香灰后,将有镂空图案的香印放置进香炉,用香勺把香粉放置在香印上,再用香铲把香粉均匀铺开,填满香印的凹槽。轻轻敲击香印,让香粉与香印脱离,提起香印,香灰上就是一个精致图案了。“一般都是用线香,引燃香灰,既可以保证图案不被破坏,也能隔绝烟火气。”

宋代时,焚香文化达到顶峰,考究的文人,对香的追求也达到极致,甚至无法容忍直接用火焚香中的烟火气息。唐朝时隔火熏香,在宋朝流行起来,如今的日本香道,以隔火熏香为主。

隔火熏香,顾名思义,就是把香和火用香灰隔离开来,用温度来逼出香品中的香气,这种熏香方式是无烟的。不过,这种方式对香灰和香炭的要求高,“要洁净、松软、通气性好,多用松针、荷叶、杉木枝等烧成的灰。”裴立华边用香箸将香灰捣松边说。香炭则多用降香、蜀葵、茄腿、定粉、大枣、枣木炭、梨木炭。

捣松香灰是为了入炭,香炭放入香灰前一定要用火烧透,“不然会有炭味”。埋入香灰中的香炭再用香灰盖上,香灰堆成小山形状。“日本人一般都会堆个富士山,我就堆个岳麓山吧。”裴立华用香铲拨弄着香灰,却一时想不起岳麓山的形状,到底放弃了,用香箸在“岳麓山”顶打了一个通气孔,裴立华用香刀从一块沉香上刮下了些碎屑,放到银片上,将盛放香品的银片放置在通气孔上。隔火熏香不如直接焚香的香气来到直接热烈,随着热量的传到,慢慢散发出香气来,没有烟,只有香气,反倒更加悠长、温润。

撰文/本报记者唐兵兵

责编:田甜

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号