潇湘晨报 2018-08-05 07:02:32

守望浏阳河(一)

浏阳河是长沙的母亲河吗?

▲小溪河流域的石湾村,浏阳河在这里绕了一个S形大弯。 图/卢七星

浏阳河下游不停摆动,与湘江反复交融,冲积出广袤的长沙

撰文/本报记者常立军

我们所见的河流,往往是河流的某段,如同“盲人摸象”一般。当我们真正去行走,去感知一条河流从源头到入河口的广袤流域时,所能感受到的,是一种极为宏大的气象。浏阳河的传奇源自于湘赣交界的雄浑大山,演绎于湘东北的丘陵之间,最终在湘浏盆地画上一个完美的句号。跨越了三个地理空间的浏阳河,滋养了无数生命的浏阳河,孕育了城市和文明的浏阳河,不能不让我们深爱。

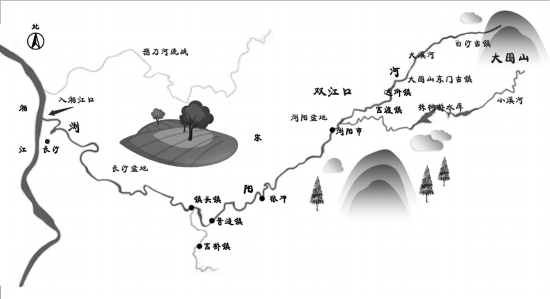

浏阳河的分段,与它所在的三个地理空间基本吻合。大围山浏河源到双江口之间是上游,双江口到镇头镇之间为中游,镇头镇到入湘江口为下游。我们此次的行走,起止于上游,关于中下游流域的探寻,会在后期持续进行,一段以河流为主线的叙事就此展开。

在祷泉湖看到了浏阳河的第一滴水

为什么会有浏阳河?

这是一个看起来貌似很简单的问题。河流都是汇水而成,似乎一言可概之。然而具体到细节,却又极为复杂有趣。因为这个问题,我们可以了解到湘东北区域的地理格局,河流在一个区域的地理格局中,处于主导地位,流域让复杂、宏观的地理格局变得清晰明了,它是比河流本身更重要的地理概念。

湖南是一个群山汇水成湖(洞庭湖)的地理格局。

从地形上看,湖南东西南方群山围绕,北面洞庭湖汇入长江,形成一个非规则形的“U形马蹄”,属于半封闭地形特征,东边是罗霄山,与江西分隔开来,东南部的南岭和西南部的雪峰山分别与两广形成天然分隔,西部有武陵山与贵州、重庆及湖北部分不规则相隔。境内有湘江、沅水、资水、澧水从不同方向汇入洞庭湖,正所谓“七山一水二分田”。

山是水的源头,浏阳河的源头就在湘东北的大围山之中。连绵、壮丽的大围山是湖南五大山脉之一的幕阜山脉的一部分,无论是海陆循环这种大水汽循环还是陆地循环这种小循环,高山都是最容易阻挡气流并形成降雨的地貌。大围山由第四纪冰川遗迹的冰窖、冰斗、U形谷等形成的汇水洼地、谷地很多,湖湘地理曾与地理地质专家童潜明教授对此做过专门的考察,这里有着华南地区最全面的第四纪冰川地貌,经过数万年甚至数十万年冰川融化冲刷和岩石分化,形成了冰臼、杨背石刻痕、花岗岩球状风化等丰富而罕有的地质现象,还有着华南地区最全面的第四纪冰川地貌。童潜明教授曾感慨:“一条河流承载着如此丰富多彩的地质资源,在全国范围来看也是不多见的。”

山上汇集的自然降水沉积成湖,我们在祷泉湖看到了浏阳河的第一滴水,这些高山湿地,连同山体释放出的流水汇集成溪水,其中山南有七星湖、祷泉湖、烂泥湖和黄羊湖等4个湿地,湿地之水汇集成小溪河,与大溪河分别流向了大围山的南北两麓。同时,大围山也是一个分水岭,它分出了浏阳河流域的大、小溪河以及流向江西铜鼓县修河的一支。

浏阳河的起始是猛烈,带着澎湃的激情,大围山的水势非常之大,我们在栗木桥景区甚至可以感受到一种奔涌的力量。

上游的浏阳河,形成了两个状态不同的流域。大溪河流域是上游主要的人口聚集地,小溪河流域则更加安静,人口相对较少。这种差别,跟两个流域的地形有关,大溪河的流路,平缓宽广,小溪河则多在丘陵间穿梭,因为山多且人口较少,小溪河流域修建了浏阳河流域中最大的饮用水源——株树桥水库,这也是省会长沙的第二水源。我们在株树桥水库探访时,周围所见,几乎都是不太高却延绵不绝的丘陵,这也就是浏阳河特别“弯”的原因。我们在浏阳河上游的小溪河流域的石湾村,就见证了一个超级大弯,在无人机的航拍下,显露出自然天成的美。

号称“九道湾”的浏阳河,其实远不止九个“弯”,古语中的“九”,更多的是表达一种“多”的含义。

大溪河与小溪河在各自流经了不同的区域后,终于在高坪镇的双江口汇合,向西南流去。双江口也正因此得名,这里距离浏阳市已非常之近,浏阳河也从此进入了一个新的地理空间。

一条河流的形成,仅靠源头的水量是远远不够的,大量的支流从各自不同的山脉流下并加入到浏阳河中,源于大山的浏阳河开始变得宏大起来。

为什么浏阳河从大围山发源后,流向了浏阳盆地?其实所有河流的走向都取决于海拔高差,浏阳河流域,东北高,西南低。浏阳市所属的范围,是一个小型盆地,盆地的名字就叫浏阳盆地。河水在盆地里,从高到低,绕山而行,历经无数个弯曲后,浏阳河终于走出了浏阳盆地,到达了长沙盆地边缘的镇头镇,镇头以下,是浏阳河的冲积平原,浏阳河自此一路向西开始了拥抱湘江的历程,直到在新河三角洲附近汇入大江,走向洞庭、长江与大海。

三个地理空间的高度差和汇水,形成了浏阳河,而浏阳河又不断地改变着空间内的地理格局,为流域城市的形成奠定了基础。

浏阳河是长沙地理意义上最重要的河流

一直以来,湘江是长沙的母亲河的观念似乎已深入人心,然而湘江流经长沙的长度不过74公里,浏阳河则全部都流经长沙境内,似乎可以因此认为浏阳河就是长沙的母亲河。

然而,长沙并非完全由浏阳河形成。

长沙是典型的河流冲积形成的城市,人们选择在这里繁衍生息已有数千年历史。形成长沙的河流除了浏阳河,还有捞刀河、湘江、靳江河、沩水河,甚至包括龙王港……每条河流尽管大小差异明显,但却都有自己的流域范围和冲积平原,这些不同的流域拼接起来,就是现在的长沙城。

但是,我们可以这样说,浏阳河是长沙地理意义上最重要的河流。

地质学家童潜明教授认为,在20万年前左右,湘江的东岸在今石马铺附近,西岸在天马山附近。而浏阳河当时入湘江的河口也在今石马铺附近。距今15万年左右,浏阳河入湘江的河口北移至今新开铺烂泥冲附近。其后又渐次北移至今猴子石大桥、妙高峰、白沙井、浏城桥、烈士公园等附近。古浏阳河的改道纯属天工。

中更新世中期因湘江断裂和靳江断裂的复活而表现为由南而北的掀斜运动,使白沙井层向北倾斜,地表也表现为南高北低,此时的古浏阳河似顺着掀斜方向侧向北移至赤岗冲北缘和劳动路附近,在妙高峰北坡进入古湘江,以后继续向北移至浏城桥附近入古湘江。中更新世晚期,之前的沉积层沿湘江东岸上升为阶地,在长沙市一带构成湘江、浏阳河两水的分水岭,此后的古浏阳河经浏城桥,芙蓉广场(原火车东站),再折向东往北至烈士公园,绕过黑石渡向西注入古湘江,即奠定了现浏阳河河道。

浏阳河与湘江在长沙现今的河东地区流路不断地变换,反复地交集,最终造就了这一块适合人类繁衍生息的广阔地域,湘江之东的长沙市是中更新世以来的古湘江和古浏阳河的冲积平原。形成长沙河东主城区的河流主要就是浏阳河和湘江,长沙河西与浏阳河无关。准确地说,浏阳河是浏阳市的母亲河,是长沙的母亲河之一。如果从大流域的角度讲,浏阳河作为湘江的一级支流,它的流域范围,自然也是湘江流域的一部分,湘江是所有湘江流域城市的母亲河。

其实,浏阳河不仅仅造就了长沙河东的大部分市区。总长度234.8公里、流域面积4665平方公里的浏阳河,还孕育了40多个乡镇、一座中型城市(浏阳),可以说,浏阳河是它们共同的母亲河。

撰文/本报记者常立军

浏阳河源头守望者:因水而生的信仰

▲鲁承英夫妇谨守着古朴的自然生活之道。

▲大溪河流经东门古镇的一段在晨曦中醒来,它发源于大围山北麓,是浏阳河上游的主脉之一,农业和旅游业是大溪河流域的主要产业。图/卢七星记者常立军

▲环保志愿者章志标(左四)在为大家现场讲解电打鱼的危害。

▲自称“垃圾女孩”的环保志愿者李煜筠,在高坪镇与河长办的工作人员讨论小溪河流域的垃圾分类处理情况。

▲达浒镇的老桥虽然已经废弃,但却被巧妙地改造成了观景平台,成为河流中的一个景观。

▲锦绶堂,大溪河边的一座清代庄园。

▲呈现7字形的中洲岛,位于浏阳河上游的达浒镇。

属于水的浏阳河有234.8公里,属于故事的浏阳河无法用距离计算长度,也许用时间计算会更合适。然而,我们此次寻访能够切入的时间剖面,也只有短短的数日,几日之内,所见已是极为丰盛。植物、历史、人文,都因河而生,因河而美,并与河流相生相伴,种种故事,或感心动耳,或荡气回肠,令我们的内心,始终不能平静。

浏河源人家:鲁承英夫妇

谨守着古朴的自然生活之道,为中下游的人们,守护着一方活水

住在一条河流的源头是怎样的一种生活体验?

在此之前,我们探访过很多河源,但大多河源附近,都是深山野岭,鲜有人居。此次,我们从大围山东门古镇出发,沿东白路,溯大溪河而上,深入浏阳河的源流之地。

一路所见,蓝天白云,青山秀水,令人宽慰。

过白沙古镇后,河流开始变窄,水势也因此急促欢快。镇上陪同我们一起来的河长办工作人员告诉我们,浏河源村很快就可以到了,但进去之后还要走很久。这里是整个浏阳市面积最大的村,仅村民小组就多达44个,然而人口却只有2400多人,标准的“地广人稀”。

其实这也是一件好事,河源附近的人口密度,自然是越低越好,如此,河流保护的压力也会小很多。

路边溪水旁有一个漂流的广告,但门前的设施似乎已很久未用。

果然开了很久的车,我们才到达村部。村书记陈伶义让我们换上高底盘的越野车,他说源头那边的路不好走。大约又开了十几分钟,地势明显开始抬高,河谷两边的山开始向内收缩,这是快到最深处了,大围山北麓,在此形成汇水,这里是“万涓成水”的地方。

在穿过一片密不透风的竹林后,眼前出现一栋老旧的二层屋舍,标准的湖南乡间农舍,门前有炊烟升起,周围漫山绿野,舒适得让人忘却一切尘劳。“浏河源人家”鲁承英夫妇就住在这远离了城市,甚至也远离了村落的山间。

走近屋舍,看到一位老妇人,她是鲁承英的妻子。看起来个头不高、身体瘦弱的她,精神却很好,脸上总有热情的笑容,她招呼我们坐下,说鲁承英去山坡上种菜了。老人家为我们端上茶水,盛茶水的缸子还是上世纪流行的搪瓷缸。

在等待茶水凉下来的时间,环保志愿者余礼湘老师喊我们去看浏河源,他来过这里多次,熟悉得很。我们沿着屋舍边的小路,走了大概二百米的路程就看到了浏阳河的源头。那是一个小石潭,幽静冷冽,林间野花正盛开,带着不谙世事的纯美。山谷中的溪水汇集而来,冲进潭中,激起不太大的浪花。我们忍不住用手掬起一捧溪水,就这样喝了起来。这水喝得清心润泽,喝完大家不约而同地静默了一下,也许每个人心中都在感恩,感恩这来自自然无私的赐予。

我们回到屋舍门前喝茶,鲁承英老人很快就回来了,热情地和我们打着招呼。他的身体状况看起来还不错,1987年,他得了一场大病,之后腿脚就不太灵便了。一直以来,他们就靠着在山林间种菜、砍竹维持生计,过着没有太多欲望的清淡生活,然而年近八十的他们是喜乐的。在屋后,我们看到了他家的“自来水管”,其实就是一根粗壮的南竹,掏空了节段,做成了一根粗大的天然管线,其中一头深入屋后的山坡中,泉水就沿着竹筒流了出来,水质极为清冽。他喜欢喝这样的水,一年四季都很少生病,也许就有水的功劳,经常有来访者接了水带回去饮用。他说自己以前还养羊养牛,但已经多年不养了,镇干部说山上搞养殖会影响生态、污染水源,他觉得有道理。

告别时,鲁承英夫妇一直在挽留,并多次嘱咐我们再来。他们,以及浏河源的村民,谨守着古朴的自然生活之道,敬畏自然,深爱河流,为我们这些身处中下游的人们,守护着一方最为清澈的源头活水。

浏阳河民间河长:章志标

“真正的农民是更坚定的环保者”

对于浏阳河上游的寻访,自大溪河与小溪河汇流的双江口始。陪同我们一起前往的有环保志愿者章志标老师,有人说他的身上有一种“侠客”气质,但他看起来更像一个憨厚朴实的本地农民,最初他的身份也正是如此。但在经历了一系列环保事件后,他成为湖南首位专职环保志愿者,同时他也是浏阳河的民间河长,环保公益组织“绿色潇湘”的发起人之一。

在从双江口去往高坪镇的路上,发生了一个“意外事件”。当时,我们的车队正穿过一个村庄,村里的人不多,偶尔有几个村民围在一起不知道在看什么,前面的车忽然一个急刹停了下来,于是我们的司机也只好赶紧减速停车。只见前车的门飞速打开,章志标老师从车门中冲了出来,直奔路边。

我们全都惊呆了,不知道发生了什么。

循着章老师奔去的方向,我们看到一个年轻人正快速地扔掉手中的杆子,向远处逃去,章老师则在后面拼命地追赶着。我们赶紧全部下车,此时章老师也气喘吁吁地跑了回来,恨恨地说居然让那个电打鱼的人跑掉了。这时我们才明白他一直在车上观察着路边的情况,看到一个电打鱼的青年就立刻下车去追了。

此时,河长办的工作人员也过来,收缴了打鱼人的工具。这些电打鱼设备,足以在一定范围内造成生态灭绝,严重危害河流的生态安全。每次看到这些东西,章老师就会很愤怒地把他们拆卸砸毁,这次也没有例外。

大恨背后,其实是深爱,对这条河流的深爱,因此,对于破坏河流的人,他有一种无法释怀的恨。“你们看看,多好的一条河啊,那么美,是我们的生命摇篮,为什么要去破坏它呢?怎么忍心破坏呢?”

一说起河流的事,他就止不住话题,爱恨溢于言表。

五十六岁的他,在加入环保志愿者行列的四年中,几乎每天都为保卫这条河流在战斗,甚至在深夜,也要在沿岸巡查,以防有人电打鱼。

章老师是个快意恩仇的人,环保是他的生命意义。

同时,他也是一个很有“能力”的人。早些年,他就通过开设休闲农庄和种植苗木发展了属于自己的产业。在担任村主任的时期,他就带领村民集体对抗严重污染环境的13家小化工厂,反对“大树进城”,成为“孤胆英雄”式的环保人物。

可以说,他的环保意识已经领先于他所属的群体,而他却把这一切归于他的天然身份:农民。在他眼里,真正的农民是更坚定的环保者,他们的生存依赖于土地、空气、河流的纯净,他们从骨子里深爱着生养他们的自然。

“钱可以从很多地方挣,但生命是用金钱买不到的,我不要钱,只要命。”章志标的话语,简单直接,有着农民式的质朴,道理却无可辩驳。

在他身上,我们看到了新一代农民在环保问题上的觉醒。

“垃圾女孩”李煜筠

“我无需拯救世界,我就想研究垃圾”

相比于老一代,新青年们关注河流的方式更加专业化。此次寻访,来自民间环保组织“绿色潇湘”ET部门的李煜筠与我们一起去往小溪河流域,考察石湾村和株树桥村的垃圾分类处理情况。

她自称是一个“垃圾女孩”。

没有人喜欢垃圾,把自己称为“垃圾女孩”更是有点匪夷所思。然而,外表看起来清秀文静的女生李煜筠却自封了这么一个称号。自从在大一时加入了中南大学的绿色科技协会,她就掉进了环保这个“坑”里。她学的是物流工程专业,却在垃圾处理问题上近乎痴迷地进行研究。

李煜筠对垃圾的兴趣来源于祖辈勤俭节约的影响。在她看来,现代人的生活显然太浪费了,大量可回收利用的资源被当作垃圾扔掉,其中有相当一部分还难以自然降解,成为破坏生态环境的杀手,在这个新的世纪,垃圾处理是人类要面对的共同难题。

在上大学的四年间,她的一个重要事情就是从身边做起,回收利用快递包装箱。回收项目设计的包装循环利用形式,是向同学们回收纸箱,送出过纸箱的同学可以获得积分,并通过积分兑换小礼品;回收的纸箱及减震材料由社团送往各校快递网点,或出售给网店,实现纸箱的循环利用。这样的看似简单的工作,实际执行起来却非常困难,说服网店主购买循环纸箱是这个项目中最难打通的一环。小组成员联系了很多卖家,帮卖家算用新纸箱和循环纸箱价格的差异,但很多人不明白他们所做的意义所在。在被拒绝了许多次后,他们才找到了愿意长期合作的商家。

此次考察,正值连续晴天,烈日炎炎。李煜筠带领着志愿者们走访政府、农户,不断地记录并提出问题和自己的看法。小溪河流域是浏阳河的重要源头之一,这里有整个流域内最大的水库——株树桥水库,直接向省会长沙供水,这里的河流状况,既影响整个浏阳河的水质,又事关长沙的供水安全。

石湾村,是长沙市垃圾分类示范村。这里的垃圾分类工作已非常细化。在户端,有垃圾桶,每户2个小垃圾桶,分可回收和不可回收,路边设立大垃圾桶,回收不可回收垃圾。村级设有大型垃圾分类回收站,由专人负责分类整理,然后由垃圾收运车转运到大型处理厂。

此次来到石湾村,是回访。除了调查垃圾分类回收的情况,李煜筠还走访了多位农户,跟他们交谈,并从中了解到,村民垃圾分类回收处理的意识有所增强,但很多人还是觉得麻烦,有难度。改变生活习惯,对于一个人而言,已经不是易事,对于一个庞大的群体而言,则更需要长期耐心细致的工作。

农村普遍“空心化”的现状也是阻碍垃圾分类回收工作进行的一个重要因素。以石湾村为例,这个1060户,号称4000多人的大村,年轻人多出去打工,人口老龄化严重,村委人手不足的问题突出。李煜筠详细地记录下这些问题,并提出自己的一些看法。

在更靠近水源地的株树桥村,垃圾中转站正在建设中,李煜筠记录下这里的村情和垃圾处理设施运转情况。在远处的山间,株树桥村建设了一个封闭式的垃圾焚化炉,日处理能力可达900斤,这是小溪河流域垃圾处理的一个实践和探索。

走了一圈下来,团队已是人困马乏,然而她却依然精神抖擞,这些事情对她来说,就是生命本身的意义所在。

“我无需拯救世界,我就想研究垃圾。”李煜筠说。

大围山镇小流域自然笔记

山区的清晨让人容易早醒。

阳光清澈如溪水,早早地就照射在林间。鸡鸣、犬吠、流水的声音让人不想昏睡,这是大围山镇的一个早晨。我爬起来悄悄走下楼,旅舍大门依然紧闭,小门却是虚掩的,主人应该早就起床去忙农活了。

我们住的这家旅舍,在小镇的边缘上,周边看不到太多房子,丘陵与农田是这里的主要风物。沿着旅舍门前一条开满了金黄色石龙芮花的小路走下去,就可以到达并不太宽的柏油马路,路边立着一个形状奇怪的东西,走近看是一个垃圾焚烧炉,但已经被废弃。曾经,焚烧是农村垃圾处理的主要方式,显然,这种把固体废物污染转化为空气污染的方式已被禁止。

右转,即可见到一座小桥,这是一座拱桥,建筑年代不详,文字说明为“东门小桥”。桥下的溪水流淌正欢,唯一能够确定的是,这条小溪是浏阳河上游主流大溪河的一条小支流。溪水清浅,岸边生长着大片的蒲儿根,这种菊科植物喜欢生长在湿度大的水边,现在正是它的花期。

每一个河流的大流域都是由不同的小流域组成的,这些被忽视的小流域生态,直接影响着河流的整体健康,于是我决定利用这个早晨,考察一下这个不知名的小流域。

穿过小桥后,在溪水的岸边,有一条宽阔的水泥路与河流并行,伸向远方的大山。路在丘陵与河流之间,我沿着这条路走向更深处,却在路边看到了两块面积不小的指示牌。其中一块是“大围山梨·农产品地理标识国家级示范样板”,昨天晚上在大溪河河边散步时,曾听镇河长办的工作人员谈起过大围山镇的梨,据说这种脆嫩无渣,表皮黄褐色的梨是当地的特产,果核极小。沿着路边望去,远处河岸相对平坦的地带,密密麻麻的低矮果林,应该种植的都是这种梨树,通过指示牌上的地图可以得知,在大围山镇的流域范围内,支流边基本上都是密布的果园。

另一块牌子让我知道了这条溪水的名字,上面写着“浏阳河长鳌江小流域水土保持示范区”。治理面积8平方公里左右,其中封禁面积有681公顷,标准的一个小流域。

路两边的山丘与冲积地带水土保持得普遍很好,基本看不到裸露的地块,崖壁之上有大片雪白的花瀑布般垂下来,那是在夏季盛开的野生络石。路边的草地里有紫色球形花序的巨大植物,在低矮的草丛中如鹤立鸡群,那是菊科的大蓟。仔细观察草地,可以见到平时在城市里很少见到的植物,如薤白,就是野生的蕌头,此刻,它正含苞待放。偶尔也能看到天南星科的半夏,这种著名的药用植物有一定的毒性,它的花序十分特别,很容易被认出。

也许是因为时间尚早,路上很少有行人,偶尔有摩托车经过。路边的旧屋舍前,有主人采集的鱼腥草,摆满了整个台面。

从小溪的另一座桥上折返,会经过河流的另一侧,这里民房较多,有老人在劈柴,见到我拍照,笑着跟我打招呼,与老人交谈,却发现语言基本不通,只能靠意会,他们讲的是客家话,大围山镇也是湘东客家人的主要聚居地之一,很多地方依然保留着传统的客家风俗。

东门小桥的另一边,已接近镇区,河边的空地上种满了蔬菜,不能种菜的坡地上生长着果实艳丽的蓬虆,偶尔也有金银花和刻叶紫堇,乡野的丰富,不在人,在于自然风物。

一只不知道是谁家的田园犬,一直跟随着我走了很久,最后居然目送我回到旅舍。

浏阳河边古镇群:人与河流的关系,依然亲密

沿大溪河(浏阳河上游)分布着一线古镇。

它们分别是白沙古镇、大围山东门古镇、达浒古镇、官渡古镇,全部依河而建,由此明显可以看出古人“择水而居”的发展思路,浏阳的文明发展,从古至今,也都是沿着这条河流展开。

处于河流最上游的是白沙古镇,它深藏于大围山腹地,安静得不谙世事,大溪河在这里接纳了更多的支流,开始变得宽阔起来。古镇很小,有两条保存尚好的老街,路面还是青石板铺就,有的地方则用了鹅卵石。镇上的房子大多为两层建筑,古旧的木板门,记录着岁月的沧桑痕迹,河边的水极为清澈,依然有妇女在水边洗衣,延续着千年的传统,不远处有孩童在戏水,欢快的笑声在静谧的古镇里显得尤为清亮。用浏阳河水制作的霉豆腐是小镇的特产,在这里,人与河流的关系,依然如此亲密。

离开白沙古镇,沿大溪河向下,就到了大围山的东门古镇。

相对于白沙古镇的幽静,这里显然热闹了许多,大围山的旅游带动了古镇的发展,古镇的街道上,游客不绝。镇上的建筑物多为古风建筑,形成统一风格。为了让我们更深切地感受河流,镇河长办的工作人员带我们来到古镇的大溪河沿岸,这里有着极美的乡村风情,不远处的大围山延绵深邃,静默不语,眼前的大溪河流淌得欢快,山、水、路构成了完美的田园诗画。路边有锦绶堂,为红军时期的湖南省苏维埃旧址,原为当地大户涂家旧屋,始建于清光绪二十三年。我们去时,锦绶堂正在维修,其中一位村民说他就是涂家的后人,当年,涂文绶被朝廷追授为“五品封典奉政大夫”,够得上穿锦袍、佩绶带的资格,二来他名字中有“绶”字,他的妻子涂刘氏便将这套宅子命名为“锦绶堂”。

锦绶堂是典型的清代庄园建筑,占地达四千多平米,坐北朝南,砖木结构,共有雕梁画栋两层楼房一百余间。从这里,我们依稀可以看出当时的社会结构,乡绅大户在乡村中的影响力是巨大的。

继续向下游探访,是达浒古镇,如今达浒依然是浏阳重要的乡镇。在这里,浏阳河接纳了达浒河、金坑溪河、石田河和包家塅河诸多大型支流,水势明显增大。达浒镇山多水多,自然风景也多,象形风景区、榴花洞风景区都在浏阳河的支流上。河长办的李帅带我们登上浏阳河桥,从远处眺望中洲岛,那是浏阳河上游最大的洲岛,从摄影师航拍的照片中,我们可以清晰地看到中洲岛呈现出一个巨大的“7”字形状,岛上有良田和菜地,金色与绿色的配色近乎完美。

达浒的下游,是著名的官渡古镇。

据记载,公元222年,三国东吴设县治,治所设在居陵(即官渡镇),元朝时期再次把官渡作为浏阳县制所在。历史上,这里是湘赣两省的通衢,浏阳东区政治、经济、文化中心和交通枢纽。

我们在官渡古镇沿河而行,街上行人不多,时常能见到的是当地悠闲的居民,三五成群在路边歇凉谈天。古镇生于长河,河流滋养古镇,于他们而言,河流是生命中最重要的地理概念。

一处老宅门前有特意设置的围栏,门前立有铜像,这是为纪念元代文史学家欧阳玄而建的圭斋书院,欧阳玄字圭斋,圭斋书院以及浏阳市的圭斋路都为纪念他而得名。

官渡的浏阳河边,古意盎然,河边有一棵巨大的古樟树,这并不算什么稀奇,在湖南,百年以上的古樟树经常可以见到,然而这棵树上却还缠绕着一棵硕大无朋的藤本植物——络石,时值花期,雪白细碎的花几乎将整个樟树覆盖,清香的气息在浏阳河边飘散,漫长的岁月成就了古镇的美,连植物也因此变得不凡。

撰文/本报记者常立军

责编:田甜

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号