湖南日报·新湖南客户端 2019-01-27 05:37:20

马伯乐的人性弱点会被埋葬吗?

文丨 禾刀

1942年1月22日,因肺结核和恶性气管扩张,萧红病逝于香港,年仅31岁。在临终前两天,可能预感到自己不久将离开人世,无法发声的萧红在纸条上写道:“我将与蓝天碧水永处,留下那半部《红楼》给别人写了。”

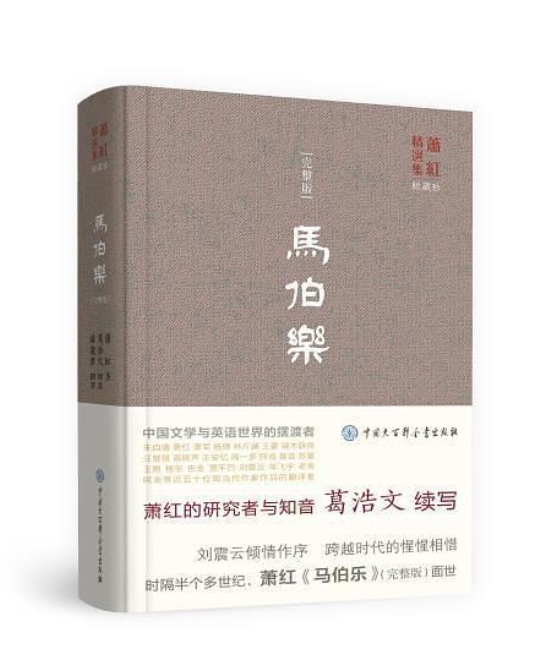

萧红说的“半部《红楼》”是《马伯乐》,这是她创作的第一部也是最后一部长篇小说。此前她已完成了第一部和第二部共九章近19万字。她写到生于青岛有钱且信洋教家庭、“五四”运动之后出生的青年马伯乐,从家里“逃难”到上海,再从上海又辗转至汉口。本来马伯乐还要继续逃亡的,但身体每况愈下的萧红再也写不动了。76年后,美国著名汉学家、萧红的跨国知音葛浩文完成了萧红的“遗愿”,续写了《马伯乐》后四章,至少从结构上看,算是把这个故事画上了句号。

萧红笔下的马伯乐,简直就是人中极品。葛浩文认为萧红这是在向她的恩师鲁迅致敬,因为马伯乐这一人物的形塑与“阿Q”有着某些类似。阿Q最典型的是他的精神胜利法,所以万事无论好歹他都能心安理得,从中发现自己胜利的一面。马伯乐则相反,不是焦虑便是更加焦虑。

在青岛老家时,马伯乐一时兴起,大张旗鼓地准备靠写作救国。他买来纸笔,“开初买的是金边的,后来买的是普通的,到最后他就买些白纸回来”。纸是前前后后买了一堆又一堆,可最终“功败垂成”,不见只言片语。后来他想去上海开书店谋生路,同样是只闻雷声不见雨点,一本都没有卖出去,最后落荒而逃。逃,是马伯乐与生俱来的“基因”。他一直在逃避,从青岛逃到上海,再从上海逃往汉口,马伯乐的故事经过就是一条逃亡路线。

马伯乐不是复制阿Q,他的智商看上去很健康,他的思维也具有一定前瞻性。比如他比别人早得多认识到日本必定侵略中国,日本人迟早会打到上海。不过,就算他能够洞察到这些,却没有任何解决问题的招数,而是寄希望于他人的觉醒。当别人不理解时,他反倒生出一种扭曲心理,“盼”着这些灾难预言早点实现,就为了证明自己预言的正确。当日本人真的打到上海后,他为自己的“先见之明”津津乐道,先前的那些焦虑转眼一扫而空,他“这一夜睡得非常舒服,非常安适。好像他并不是睡觉,而是离开了这苦恼的世界一整夜”。

尽管马伯乐也是中国人,但他压根瞧不起自己的手足同胞。马伯乐把自己的前瞻性转变成了无休无止的焦虑,把焦虑转变成对他人麻木不仁的憎恨,尽管他自己一直以来除了看热闹也毫无作为,但他总能为自己一次次逃避责任寻找到一大堆至少他自己看来极其充分的理由。因此,“他恨那有钱的人,他讨厌富商,他讨厌买办,他看不起银行家。他喜欢嘲笑当地的士绅。”

对于马伯乐这一人物,萧红选择了四个地点进行精彩书写。在老家时,马伯乐对父亲的圆滑刻薄又恨又怕;逃往上海时,他省吃俭用只是为了熬到日本人真的打过来;坐火车过淞江断桥时,马伯乐曾有过一丝人性的觉醒,没忘记带着自己的女儿,但也仅此而已;坐轮船前往汉口时,马伯乐的角色形象逐渐让渡于大众化。隐约中,读者可见更多不同款式皮囊的“马伯乐”。

马伯乐之类是怎样的人?优柔寡断、自私自利、耍小聪明、胆小怕事、高谈阔论……尽管如此,马伯乐之类对于同胞总会生出一种“别人皆醉,惟自己独醒”的优越感。为了挤过断桥、为了挤上轮船,他们根本不在乎什么扶老携幼;为了几毛钱,他们还会对眼里更低阶层的车夫拳头相向……

葛浩文满腔热情的续写,虽然对马伯乐后来命运进行了交待,但人物形象更像是与原著进行了分割。马伯乐卖过包子,想当裁缝、开汽车、卖报,加入戏剧团体演戏,但每次都像以前那样这难那难畏缩不前。葛氏笔下的马伯乐似乎重新做人,没有了以前那样的神经质,日子也变得踏实得多,甚至他的死也略略显得有些悲壮。而在萧红笔下,极擅自保的马伯乐,生存哲学只有一个字:逃。

续写本就是个吃力不讨好的苦差事。葛氏让马伯乐继续上路,从汉口到重庆,从重庆到香港。这也与萧红的逃难历程吻合。以萧红先前的构思,这一路线是可信的。但是,当马伯乐毫无征兆地变回正常人,萧红笔下的艺术价值必定烟消云散。就像鲁迅如果让阿Q最后抛弃精神胜利法,那阿Q还是阿Q吗?无论是阿Q还是马伯乐,其艺术形象无疑是荒诞的,但正是这样的荒谬,读者可深刻洞悉国人的性格弱点。还可肯定的是,即便在今天,萧红笔下的马伯乐形象依旧能够发人深省:马伯乐身上那些爆棚的人性弱点,真的会随着时光埋葬在历史故纸堆里吗?

(《马伯乐》 萧红 著 / 葛浩文 续写 中国大百科全书出版社)

责编:刘瀚潞

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号