三联生活周刊 2019-03-06 00:03:26

第一时间知道今年的普利兹克建筑奖结果后,我很惊诧“新科状元”矶崎新先生居然从来没有获得过这项殊荣!

毕竟,1931年出生,今年88岁的矶崎新,称得上日本建筑界的“老运动员”了,就是在世界范围内,他也早已是一位享有盛誉的建筑前辈。印象中,他已经把各种建筑奖项得了一个遍,更何况普利兹克奖的“风向”是很匹配他的履历的——他不仅是一位作品丰厚的从业建筑师,而且还在半个世纪的时间内引领着世界建筑文化的走向,是少数几个能以实践者和理论家双重身份参与到这个舞台上的人。

2019年普利兹克建筑奖获得者矶崎新

我个人对他的了解从我参与组织的中国国家美术馆国际竞赛开始。矶崎新先生不仅是首轮竞赛的参赛者,在未能进入第二轮之后,还是这项竞赛的热心关注者和竞赛评委之一。我有幸拜读过他的详细竞赛文本,那与其说是一个竞赛方案不如说是一封用心良苦的“读者来信”——孜孜不倦的外国读者,想要帮助我们的“作者”。

在方案中,他回溯了中国现代建筑发展的历程后提出,今天的建筑一定不能成为一个“偶像”(Icon)而是要融入到它所在的城市“系统”中去。矶崎新先生那时已经年近八十,我们本来在隔壁准备了一张小床,让他在评审的间隙稍事休息,可关切中国建筑之深,仿佛令到他忘了疲倦——银发梳得一丝不苟的老先生,说起“中国”来总是兴致勃勃。我给他看过自己描写唐代的小说,他说,自己最喜欢中国的宋朝,从南宋建筑的结构-形式的关系中,他曾经得到很大的启发。

上海交响乐团音乐厅,2008-2014年,中国上海(照片由Chen Hao提供)

日本现代建筑思想缘起于为数不多的几所著名大学,比如东京大学、东京工业大学,肇始于向西方的学习,1954年毕业于东京大学的矶崎新,老师是承前启后的人物丹下健三,顺着这种师承关系,上至耄耋之年的老建筑师下到事务所的实习生,人们几乎都可以把他们归入一张辨明身份的庞大图表中。但是,很难用“东大派”的标签来概括矶崎新,相反,他是一位在我看来最不“日本”的日本建筑师。

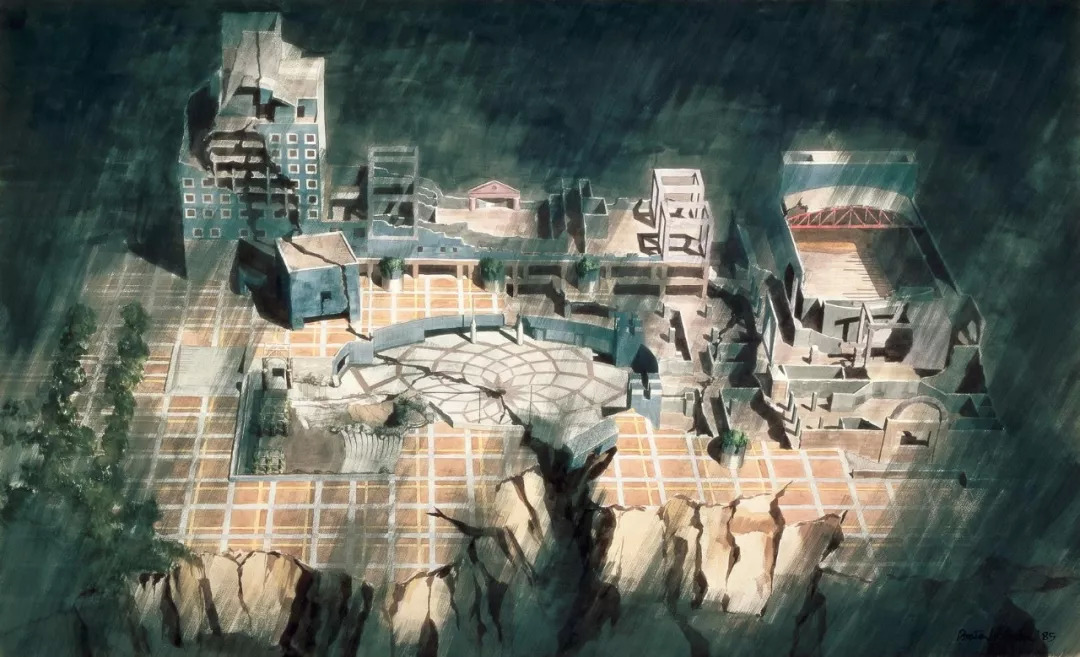

矶崎新有宏阔的眼光。就像他毫不掩饰自己对中国的热爱一样,他试图以西方人的历史观念去构建自己的建筑思想,但并不仅仅是沿袭或借用。在这方面,他最出名的作品是位于东京郊外一座新城的筑波中心广场,其中直接援引了米开朗基罗在罗马设计的卡比托利欧广场(Piazza del Campidoglio)的样式,但是建筑的一部分却呈现为皮拉内西(GiovanniB. Piranesi)画中仿佛废墟般的样貌。

筑波中心大厦,1979-1983年,日本茨城县(照片由石元泰博提供)

毫不惊奇,他“学习”过的西方建筑师有一长串名单,包括但不限于帕拉迪奥(Andrea Palladio),布雷(Étienne-LouisBoullée),勒杜(Claude-Nicolas Ledoux)和罗曼诺(Giulio Romano)……在这方面,他和他的同胞显著地拉开了距离,因为大部分日本建筑师总是自觉不自觉变得越来越“日本化”。矶崎新的雄心显然是要超越这种有意无意的民族身份,他学习西方并不是日本近代化初期的全盘照抄,正如同他喜欢中国古代建筑却从不试图复制“偶像”——即使在中国业主的要求下也不。

筑波中心大厦草图(图片由矶崎新工作室提供)

对世界历史的熟悉赋予矶崎新变通古今的能力。从西班牙画家委拉斯凯兹的《宫娥》中,他获得了重新解读米开朗基罗广场设计的灵感,把后者变成了一种错综复杂的现代都市景观:既然一是画,一是建筑,两者之间的联系不可能在于表面形式的相似性,而在于一种“看”与“被看”逻辑同构的关系。建筑变成了观察世界的透视镜,观看者不是置身画外,而是闯入了空间之中,仿佛身临其境。带着这样的体会,他解剖了文艺复兴的形式,捕捉它活泼的精神,把它放置在筑波中心广场完全不同的文化地理语境之中,如此,矶崎新既赋予米开朗基罗的空间不同的材质——更醒目的黑色大理石,更扎眼的图案——也给了它只有当代人才能理解的生趣。

筑波中心大厦,1979-1983年,日本茨城县(照片由石元泰博提供)

在我们看来,南宋的楼阁恰当得“体”,但包括矶崎新的作品在内的当代建筑并不能让人一眼看透,他敏感地感受到了当代文化之中的这种“隐藏”的力量之强大,“不确定”,“不存在”,“未建成”,成为他的口头禅。在核爆后的日本长大,从“一片虚空”的“对建筑的最初体验“开始,矶崎新逐渐看到了“飘散,变动不居的形象, 无休无止的广告和噪声……”这样一个难以把握的现代世界,我们陷身在没有着落的传统和让人眼花缭乱的形象之间。在矶崎新看来真正有意义的是“看不见的城市”,那也是同时期卡尔维诺一部小说的名字。

大分县立图书馆,1962-1966年,日本大分县(照片由石元泰博提供)

他的策略,不是用静止的古典图案迎合当代人的眼睛,而是让他们在撕开“看不见”的东西的表皮时感到惊愕,并陷入沉思之中。他深信,这也是驱使米开朗基罗改造更早先的中世纪和古罗马遗迹的用意,卡比托利欧山丘上的广场吸引了它同时代的游客来重新“发现”新的立体式样的市民空间,十六世纪人所理解的当代生活的气息,一个当代的东方人应该也可以意会——虽然,气喘吁吁的攀登者向上趋近山巅的感受,和漫步在筑波中心大厦,俯视在日本堪称奇特的大理石下沉广场肯定是完全不同的。

矶崎新因此并不算一个十分通俗的建筑师。受到现代主义特别是晚期的柯布西耶的影响,他的作品往往有着流动的体积,粗放的清水混凝土形体和图形化的外表,但这绝非一种标签。相对于那些一望即知,或“白“或”萌“的时尚日本形象,很多公众对他的作品没有特别深刻的印象,矶崎新却不以为意。即使用钢构和水泥这样大众化的材质,他也希望从中能够产生出意想不到的含义,他的作品是拒绝命名的,缺乏“风格”的。矶崎新的父亲既是成功的商人,也因写和歌而知名,这么一个家庭长大的矶崎新,他的建筑作品也是多面的,是文学性的,而不是实事求是的。

北九州中央图书馆,1973-1974年,日本福冈(照片由FUJITSUKA Mitsumasa提供)

当代艺术博物馆,1981-1986年,美国加利福尼亚州洛杉矶(照片由石元泰博提供)

水户艺术馆,1986-1990年,日本茨城县(照片由石元泰博提供)

尽管从中获得了很多荣誉,历史和理论对他来说,不是盖棺论定的风格符号,而是一种指向不确定的工具,这位西洋、东洋文化的鉴赏家,博览群书的设计师,其实更是个永不停步的“未来学家”。像他自述的那样,“要干就干大的……我们之所以能够洞察隐匿,是因为一切已经变得太过肤浅……”从六十年代的“新陈代谢”运动开始,矶崎新更像是一名“广谱”的世界建筑师,他也乐于永远骑在时代的潮头,追逐各种新思想、新制度和新技术:“建筑师不能只是负责设计建筑,而是要思考建筑师的未来从业方式。”

美浓陶瓷公园,1996-2002年,日本岐阜(照片由Hisao Suzuki提供)

卡塔尔国家会议中心,2004-2011年,卡塔尔多哈(照片由Hisao Suzuki提供)

他既不自命传统,也非盲目新潮。虽然习惯于用铅笔和水彩勾勒设计草案,他也是最早使用计算机参与建筑设计的人之一,他的事务所以初期的电脑建模软件渲染制作的奈良会馆设计图,和他的炭笔素描同时被收入纽约现代美术馆的建筑图收藏。

奈良100年会馆,1992-1998年,日本奈良(照片由Hisao Suzuki提供)

就在人们焦急地等待着今年的普利茨克奖落定的过程中,很多人都想到了一个问题:就是如今人们越来越难以预测下一次的获奖者。那些耀眼的“明星”早已获奖甚至纷纷凋落,包括中国建筑师马岩松在内的年轻一代已加入到新的提名之中,但是“一时之选”距离“众望所归”又是有距离的——“建筑大师”这个字眼联系着的“经典”意味,和我们时代所面对的“未来”,它们之间的沟壑仍有待填平。

圣乔治宫体育馆,1983-1990年,西班牙巴塞罗那(照片由Hisao Suzuki提供)

圣乔治宫体育馆草图(图片由矶崎新工作室提供)

矶崎新的老师丹下健三是第一位获得该奖的日本人,当时已经74岁。大部分获奖建筑师都是高龄长寿的事实,容易让人联想到行业内流传己久的这个笑话,就是“做得好不如活得长”;我们容易认为,建筑学不过是对于稳固现实的一种称许和强化,它天然就是保守的。我想,这显然是喜欢不安和变化的矶崎新所不会同意的。尽管年事已高,他并不恐惧未来,也不愿意为它做出结论:

“对我来说,现代城市是不可见之物的巢穴,它就像(儿童文学作家刘易斯·卡罗尔的)《爱丽丝漫游镜中世界》(Through the Looking Glass)中的迷宫一样,你不可能抓住那些直朝你飞过来的东西……我们依然不可能知道镜子后面未来的真实形式,对它做出预言……”

(本文图片来自普利兹克建筑奖官方网站)

责编:王铭俊

来源:三联生活周刊

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号