《环球人物》杂志 2019-05-11 08:52:05

△何立伟

1954年生于湖南长沙,当代作家、漫画家,现为湖南省作家协会名誉主席、长沙市文联名誉主席。4月12日,“天下小事——何立伟作品展”在中国现代文学馆举办。

他以作家的视角感知生活,漫画里充斥着小人物的烦恼和遥远的梦

文丨毛予菲

《环球人物》记者采访何立伟,是在中国现代文学馆展厅的一个不算隐蔽的角落。看画的人来来回回、熙熙攘攘、驻足围观,何立伟却不觉得有任何不妥。他搬来两条造型复古的长凳,随意一放,干脆落座,一张嘴,“咯”“噻”“嘶”各种长沙方言俚语都蹦了出来。面对镜头,他没有一丝拘谨克制,也没有什么读书人的斯文讲究。

何立伟每次露面,有顶黑礼帽总跟着一起出场。民国老上海绅士的标准配置,在他身上显得闲适自在。采访那天,记者问他为何如此钟爱这顶帽子,他摸摸帽檐,又指指拐角处的一幅漫画——画中的黑礼帽男子在湖边闲坐,手握鱼竿,配文是:星期天等于一根钓竿加一杯茶,再加20支香烟,然后减去上司和老婆的唠叨——笑着说:“习惯了。”

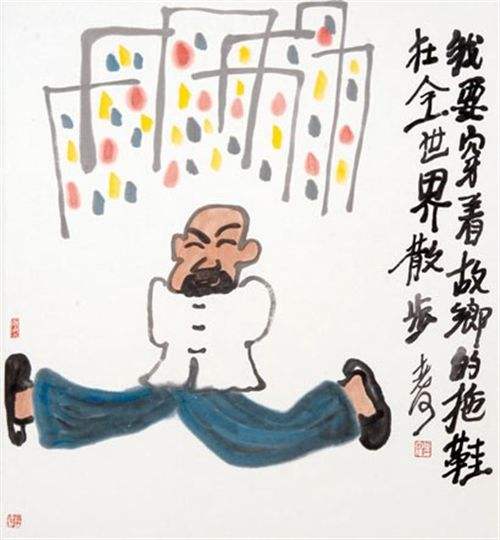

仔细看何立伟的画,他和他笔下的小人,确实有不少相似之处。画中男子穿夹脚拖,何立伟脚上趿拉一双灰布鞋;画中男子胡子拉碴叼烟斗,何立伟说他的灵感都在“烟头上”;画中男子看花看树看山水,读书睡觉打麻将,这些全部都是何立伟对生活细节、人生点滴的准确捕捉与深刻体察。

这么一句话形容他颇为贴切:画轻松与不轻松间的生活,过迷糊和不迷糊间的日子。

丰子恺之后

何立伟的画作很有辨识度,宣纸上几根歪歪扭扭的线条,一句没头没脑的呓语,人物形神兼备,意境悠然缥缈。一男子晨起刷牙,八音曲谱从脑袋上飞了出来,配文:“晨起刷牙真是神气,仿佛那不是牙刷,而是在拉小提琴。”一男子想打麻将但没有玩伴,呆呆坐在四角方桌前,盯着已经码好的“长城”和空空如也的座位黯然神伤,题名为“一缺三”。另一幅挑灯夜战图,男子一边瘫坐,一边奋笔疾书,“写作的态度需认真,但写作的姿势要随便”。

常人眼中,题画配文应属阳春白雪,何立伟偏偏反其道而行。他的画作,吃喝拉撒都有,不是死板的学院派,而是活脱脱的生活日常。很多人喜欢何立伟的漫画,因为线条中有一种生活肌理的绵密感,还原了生活最真实的模样。“因为贴着自己,所以也贴到了所有人。”

何立伟说,他是以作家的视角感知周遭世界,“与其说是漫画,不如说是漫话”。“有一次长沙画展,一位观众来买画,他告诉我,自己想买的不是画,而是画中话。”比起简单的幽人一默、逗人一笑,何立伟的漫画表现了更多的文学性。

一天,何立伟在湘江边散步,长沙的春天,好多人在放风筝。得观此景,他回家作漫画一幅:一个人举着风筝的拉线飞跑。题句是:“理想在上头,生活在下头。”他的画里还有这样一句话,“我不知道有哪一扇门,会没收我的一生”,配一小人站在3扇重叠大门前张望的场景。另一幅画作,一位穿长衫蓄胡须的民国男子站在一池污水前,“在最肮脏的一滩积水里,看见了最干净的自己”。大俗大雅中,小人物的烦恼、内心的逃逸、遥远的梦、时而坚定时而躁动的心,都被包裹进了凡尘俗世里。

史铁生生前和何立伟是至交好友,他将何立伟的画归类于文人漫画,“以往最好的漫画当属丰子恺的作品,他带着传统的纯情之爱走进古典的追寻,为人的前途画一幅回归童真的方向,何立伟呢,却是带着现代的孤哀走去作这古典的追寻,望见并感动于那些童真的背影都已变得冰凉……这真是继承和发展吧。丰子恺先生走后漫画界空旷多年,终于等来了何立伟”。

“一涂就有心情吹起了口哨”

画文人画的何立伟,就是作家出身。上世纪80年代初,文学热回归,何立伟从湖南师范大学中文系毕业后,在《人民文学》上发表作品,逐渐崭露头角。

画画的契机则是到了1987年。当时,美国驻华大使给他发了一封亲笔信,邀请他参加“国际访问者计划”,访美一个月。从来没有走出过国门的何立伟,在行前停下写作,学起了英语。“被逼的学习总是枯燥乏味的,应对枯燥乏味的方法就是随手涂鸦。小时候我最大的爱好是窝在墙角涂鸦,画三国英雄。长大后‘积习难改’,真是一涂就轻松,一涂就有心情吹起了口哨。”

那年头,文人与文人之间的联系,几乎全靠书信。鱼雁传递,言短意长,相互珍重。何立伟学英语的那一个多月,但凡接了友人的书信,在回信中写着写着,不自觉就画了起来。他在信中抱怨长沙天气太热,画了一台冰箱,画中小人一头扎进冰箱里,伸出胳膊和腿,“想把自己变成一根冰棍”。

史铁生、陈村、赵玫、莫言、苏童、韩少功都收到过何立伟图文并茂的信。史铁生还将这些信收藏了起来,一有访客,就拿出来“哈哈同赏”“称赞不已”。后来担任《三联生活周刊》主编的朱伟,当时正在筹办《东方纪事》杂志。他去找史铁生约稿,史铁生拿出了何立伟的一沓漫画信,朱伟看了也觉得新奇无比。就这样,何立伟的这些漫画最初在《东方纪事》上刊发,后来约稿的人越来越多,他开了一系列专栏。朋友出诗集、文集也找他画插图。史铁生生前最后一本随笔集《病隙碎笔》,出版社想给他的文本配插图,史铁生一定要请何立伟来画。何立伟后来回忆起来:“原来无心插柳、柳自成荫,是这么样的一件事。”

几年后,何立伟去一家电台当嘉宾,候场时无意间看到导播办公桌的玻璃台板下,压了4张自己的漫画,都是从报纸上剪下来的。他一时感慨:“被人喜爱让我实在受用。”

何立伟画画,图的是挥毫泼墨间的酣畅淋漓感。他的作画常态是:从构思到停笔两个小时,数十幅画一气呵成。台湾《西子湾副刊》找他约漫画稿,提出每个月20张,他一口应了下来。前28天他小说照写,最后两天每天抽两个小时,临时想,临时画。起笔落笔,都是兴之所至。40年过去了,漫画集《何立伟漫画与戏语》《失眠的星光》《情文情画》相继出版。“在这些集子里,收录的都是我的高兴。”

浓的化为淡,繁的化为简

其实和画画相比,写作才是何立伟的主业。他作画的笔调,可以追溯至他的写作风格。

上世纪80年代,何立伟写出成名作《白色鸟》。小说讲述了两个天真无邪的家乡少年在河边游玩,发现两只白色水鸟的故事,画面定格宁静美好的时光,实则暗写“文革”十年动乱的残酷荒谬。写作中篇小说《苍狗》,何立伟在老屋里的一台蝴蝶牌缝纫机上,梳理故乡一条老街上“文革”前后的人事浮沉、白驹苍狗……

“故事不重要,人物性格刻画不重要,命运的转折起落不重要,重要的是意象,是画面及画面后的情绪和故事,是感觉的释放。”这样一种小说文体,骨子里更多的是传统中国文学的神韵和文气。

自上世纪70年代末,外国文学作品译本开始在大陆解禁。在这股“翻译体”文学热浪中,何立伟没有随大流,他散淡隽永的文风,受到不少前辈的垂青。《人民文学》编辑王朝垠回忆自己第一次看何立伟来稿时的情形:《人民文学》的来稿每天用麻袋装,有一回上厕所前,我顺手从稿纸堆里抽了一篇稿子,把它当作如厕读物,这篇恰好就是《石匠留下的歌》。其实何立伟的字很难看,若是正常看稿,遇到这样的字,我肯定会气到直接扔进纸篓,但当时手里只有这篇,只好将就。结果我从厕所出来后,迫不及待趴在办公桌上堆积如山的纸稿中给他回信,说自己很喜欢这篇“有诗意的作品”。《石匠留下的歌》“作为小说发表可以,作为散文发表也可以”。

王蒙是何立伟文学写作道路上的另一位领路人。当时王蒙任《人民文学》主编,何立伟后来发表在《人民文学》上的好几篇作品,都是他强力推荐的。还有汪曾祺,他为何立伟的小说集《小城无故事》写序。何立伟的文字,让他回忆起周作人在《怀废名》中对意象之美的描述,“如一湾溪水,遇到一片草叶都要抚摸一下,然后再汪汪地向前流去”。

追求语言的张力与写作的画面感,何立伟的小说被评价为“蕴有唐人之意”。“浓的化为淡,繁的化为简”,这是他坚持的文化表达方式。这些年,“以小见大”的写作观一点一滴影响了他作画的习惯;反过来,文人漫画中“一花一世界”的笔墨意趣也浸润着他的文学创作。此次北京个展,何立伟取名“天下小事”。李敬泽特别喜欢这个名字,“虽是小事,却在天下”“零碎的片段有了背景,便超越了渺小”。

因为肤浅,所以快活

如今,何立伟小说写的少了,取而代之的是“思绪横飞”的散文,漫画也越画越多。但他笔底所描绘的与其血肉相连的家乡,还有家乡的风土人情,这些都没变。去年底,何立伟出版了新漫画集,为此取名《我想穿着故乡的拖鞋在全世界散步》。

他的故乡在长沙。何立伟从小在湘江边一条名为“藩后”的老街上长大。那里的麻石街上,“黑瓦青砖、粉苔茸茸,白昼里阳光,夜阑里月光,皆将百姓脸面及日子照得清清朗朗”。那里有挑湘江水的汉子的叫卖声。“青衫敞开,裤脚卷起,赤脚草鞋,一边喊一边来来回回走,竹扁担在肩头吱吱地叫”“他们有力气又极乐观,走在街巷里如同走在戏台上,无不有生活的得意”。

考进湖南师范大学之前,何立伟在湘江边的一家肉联厂当工人。晚班闲时,他常一个人爬到车间窗子外的围墙上,看江水、吹江风。很多年后,何立伟成为职业作家,在北京和上海都生活过很长一段时间,但最后还是回到了长沙。他形容湘江“仿佛是本命年里缠在腰间的绸带”,亲得能系住自己的一生。“我的生命状态只适合这里。”

何立伟曾参与拍摄央视纪录片《一个人和一座城》。节目中,他从城东的马王堆建材市场,聊到湘江里的河鱼黄鸭叫,“我在生活上是一个怠惰之人,但每每有朋友来,总会一遍遍乐此不疲带着他们逛长沙”。和记者聊到故乡,何立伟说:“那个地方,一面是以岳麓书院为代表的精英文化,是屈子‘恐年岁之不吾与’,范仲淹‘先天下之忧而忧’的家国情怀;另一面则是以南门口(老城商业区)为代表的享乐文化。长沙人口袋里有一块钱的时候,一定要买到两块钱的快活。我常常一接朋友电话,那头就问我‘在屋里搞么子’‘出来先吃饭噻,吃了饭洗脚噻,洗了脚就打牌噻,打了牌就夜宵噻’。有人问这是文化吗?这当然是文化。老百姓需要的,或许正是这种肤浅。因为肤浅让人快活。”

“文化是一种习惯,你改变不了它,它却可以改变你。”何立伟说,“长沙城里的两种文化,对我的影响兼而有之吧。对于生活,我想我比好些人过得明白。在这个喧嚣嘈杂的时代,我更愿意关注平淡日常,而不是那些富丽堂皇的事物。保持对周边事物的好奇,并因此收获平静和喜悦,这样的状态不太容易。所以现在犯迷糊的时候、惆怅的时候、迷茫的时候依然常有。每到这些时候,我就跑去南门口吃吃喝喝,开心就好。”

画画,当然也是为了开心。“如果读者翻看了之后,能抓住一份高兴,冒出一些感悟,那我就继续画下去。直到哪一天读者不高兴了,或者我自己不高兴了,就不画了。”他喜欢苏东坡的一句话:行于所当行,止于不可不止。“在该走的时候走,在不得不停的时候停。”

责编:刘瀚潞

来源:《环球人物》杂志

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号