湖南日报 2019-06-12 09:27:53

■ 李寒露 金 伟 伍 振 莫 婷

自古民生无小事,一枝一叶总关情。

党的十八大以来,对于有着“常怀善德”美誉的常德市来说,经济建设迅猛发展,社会大局和谐稳定,人民群众的幸福指数更是直线飙升。

这些年里,常德市深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是总书记关于民生工作的重要指示精神,大力践行以人民为中心的发展思想,坚持把民政工作作为关系民生、连着民心的德政、仁政来抓,坚定不移推进“五化民政”建设,在兜底保障、改善民生、基层治理、品牌建设等方面取得新的成效,将民政的温暖送到全市城乡的每一个角落,奏响了一曲曲保障民生、服务群众的和谐乐章。

常德市穿紫河一景。 梁传武 摄

保民生

“兜底保障”让社会救助更加有力

民之所盼,就是施政所向。常德市近年来在保民生领域着力补短板、兜底线、出实招,群众的获得感显著提升。

“民生问题无小事,民政工作是民生工作的重要组成部分,无论是社会保障、康复救助,还是优抚弱势群体等一系列工作,都是国家和社会文明程度的体现,是中国特色社会主义制度优越性的体现。”谈到民政工作,常德市委书记、市人大常委会主任周德睿饱含深情地说。

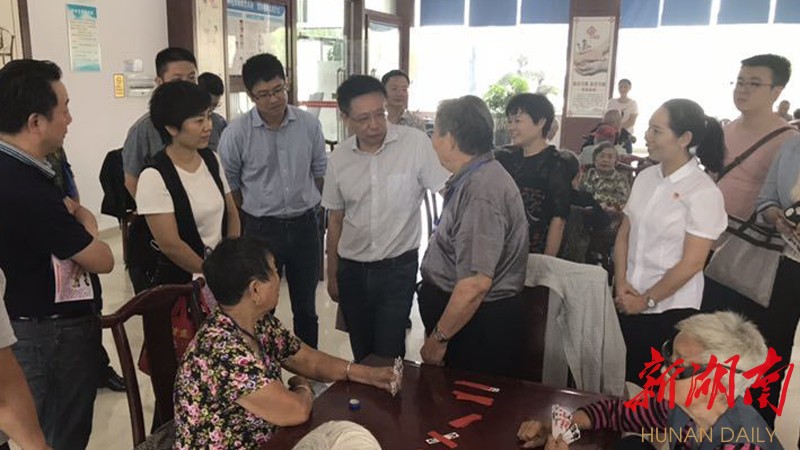

2018年2月12日,周德睿在武陵区芦荻山敬老院看望老人。裴维维 摄

近年来,常德市委、市政府高度重视民生保障工作,在政策许可的范围内,资金投入就高不就低、就宽不就严,努力帮助群众解决难题。

2018年12月7日,常德市康复医院。拍照、录入指纹、输入户口信息……一系列程序完成后,他有了属于自己的名字——康华某(化名)。康华某是这次上户口办身份证的50名流浪人员之一,患有严重精神病,在常德市救助管理站生活了10余年。类似给流浪人员办身份证这样的人性关怀,只是常德社会救助的一个缩影。

近年来,常德市构建了以基本生活救助为主体,受灾救助、医疗救助、教育救助、住房救助、就业救助、慈善捐助等专项救助为辅助的大救助格局,民生保障体系越来越完备,方法越来越科学,制度越来越暖心,各项社会救助事业快速发展,保障水平不断提高,救助的阳光普照在常德每一个角落。

常德市康复医院创办的社区精神康复机构——启明心会所。 陈 青 摄

常德建立了城乡低保和特困人员救助供养标准增长机制。党的十八大以来,全市先后10次提标,城乡低保、城乡特困、残疾人“两项”补贴、孤儿基本生活费、老年人高龄补贴等一系列保障标准持续刷新。

常德不断扩大救助对象覆盖面,将临时救助对象由常德籍扩展到所有在常德遇困人员。通过对接“智慧常德”平台,常德民政和常德城管实现了有机衔接,可对城区街面流动、流浪人员进行24小时可视化巡查、救助。过年期间,对于“没办法过年”的困难人员给予200块钱、100斤米、20斤肉、10斤油的基本生活保障。

常德全力推进民生基础设施建设,提高民生保障标准和水平,建成了市第二福利院、第三社会福利院老年养护中心等一批示范性项目,每年向上级争取资金在10亿元以上,年均增长13%。

常德市委副书记、市长曹立军认为:“增进民生福祉是发展的根本目的,必须坚持在发展中保障和改善民生,多谋民生之利、多解民生之忧,把民生底线兜住兜牢,让人民群众有更多的获得感、幸福感、安全感。”

曹立军慰问常德经开区困难户。

“在发展中保障和改善民生”,表明改善民生不仅需要在思想上高度重视,而且需要在实践中提供充足的动力支撑。从常德市构建大救助格局,到建立供养标准增长机制,从扩大救助对象覆盖面,到不断完善的民生基础设施,常德市抓住人民最关心最直接最现实的利益问题,既尽力而为,又量力而行,走在前列,干在实处,让人民群众有了更强的幸福感。

湖南日报6月12日专题推介。

暖民心

“三屋模式”让养老服务更加便捷

说到养老,随着互助幸福屋、宜老自助屋、医养健康屋等一批“家门口养老”新型居家模式的兴起,常德农村养老难题正在得到逐步破解。

2018年小雪时节,冬日清晨的太阳还未露头,但位于常德市鼎城区谢家铺镇官桥坪村的“互助幸福屋”里,却早已欢声笑语,老人们下棋娱乐、跳舞唱歌、细聊家常,其乐融融。“每天这里都是满满的。”官桥坪村老年协会会长熊德胜对笔者说:“自从建起了这个家门口的养老院,老人们的生活更有滋味了。”

互助幸福屋和医养健康屋,充分发挥老年协会的作用,以退休返乡的老干部、老教师、活力老人和农村留守妇女为主力,他们以“协会主导、政府支持”的方式,通过“购买服务保障一点、有偿服务增加一点、社会募集捐赠一点”筹措资金,探索了老人不离家、不离亲,投入少、覆盖广,效果好、惠而不贵的可持续发展养老新模式。

今年3月,常德经开区消防大队组织辖区内养老院的老人开展“健康陪伴游”活动。 罗 勇 摄

2018年以来,常德市民政系统积极开展“三屋模式”探索,充分利用农村乡镇和城市社区现有的活动场所资源和人力资源,为老年人提供便利的医疗保健和文娱、照料服务。同时还积极完善设施建设,推进平台建设,加强制度建设,强化队伍建设,开展了独居老人家庭室内“适老化”改造、老旧住宅小区配套养老服务设施建设等。

除了整合资源全面推广农村“三屋”养老模式,常德市还结合“智慧常德”建设,改造民政4级网络,建立民政民生服务综合服务平台,创新开展“党建平台助老”“云看护”医养融合等养老服务,为老年人提供更为便利的医疗、文娱和照料服务,深受广大老年群众的一致好评。

“我们以国家居家和社区养老服务改革试点为契机,把着力点放在农村养老这块短板上。”常德市政府副市长龚德汉介绍,按照政府主导、市场驱动、统筹推进的总体原则,常德市通过试点推进农村养老服务改革,实现民政单系统“自转”向引导社会资源“公转”转变,让各类社会资源有序向基层聚合。

龚德汉检查养老工作。

顺民意

移风易俗让“人生后花园”越建越美

“你逝去后/就留下一把骨灰吧/不要再占用土地/不用再大操大办/也不要再影响他人的正常生活……”

这是陈祖松写的关于殡葬改革的诗歌。听到殡葬一词,很多人会感觉有些瘆得慌,可殡葬对于任何一个人来说,却又都绕不开。正因为如此,殡葬改革才更需要被关注。

15年前,常德市掀起新一轮殡葬改革,如今改革成效显著,“人生后花园”越建越美,殡葬服务越来越规范,丧葬陋习正慢慢革除。

党的十八大以来,常德市累计投入近7亿元,逐步形成县、乡、村三级覆盖的殡葬设施体系,县级殡仪馆陆续完成新建、改建,乡、村两级基础设施快速发展。常德市殡葬改革实行“党委领导、政府负责、部门协作、社会参与”的工作机制,将殡葬改革由以往民政“单打独斗”变为各方“群策群力”。民政会同公安、城管、卫计等七部门在全市持续开展了“三禁止、两规范、一打击”殡葬秩序集中整治行动,价格欺诈、价格垄断等老百姓叫苦不迭的突出问题得到解决,城区殡葬违规行为基本杜绝。有效扼制了不文明、不环保的旧俗陋习,改变了清明期间“烟雾缭绕、彩旗飘飘”现象,彻底杜绝了塑料祭祀用品。

从2014年开始,常德市采取奖励激励的方式,大力推行节地生态葬式葬法,全市各经营性公墓共向社会群众免费提供488个节地生态墓穴(格位)。截至2018年,常德市节地生态安葬率达到了43.54%。

在常德农村,厚养薄葬被写入村规民约,越来越多的人认可对老人生前孝顺、身后事简单操办的理念,厚养薄葬、节地生态安葬的理念深入人心。

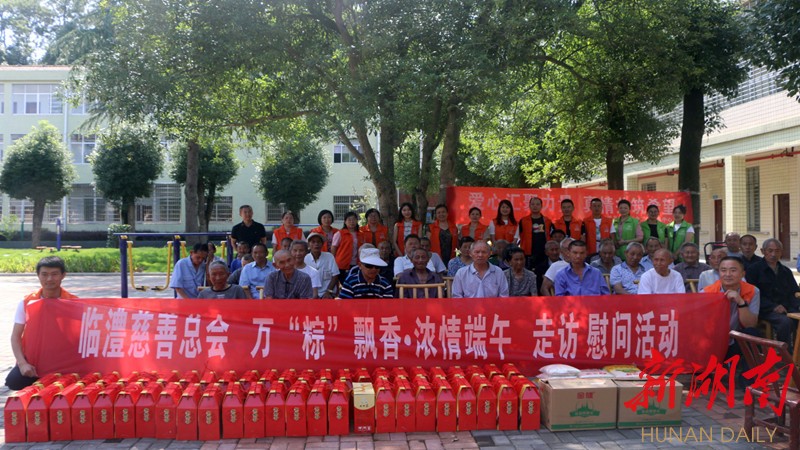

临澧县慈善总会开展2019年端午节走访慰问活动。 汪 进 摄

解民需

“三化”防控让社区建设更加完美

完善基层治理,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要内容。2014年以来,常德市累计投入10多亿元全面探索推进完美社区建设,为基层社会治理和服务提供了“常德模式”。

每个社区大楼门口都有“完美社区”指示牌,社区办公楼都是统一的中国结社区标识,红白相间的色彩搭配,社区名称十分醒目。走进常德市的每一个社区,整洁、大气是留给人们最直观的感受。

武陵区芷兰街道沙河社区组织居民开展端午节包粽子活动。 丁 媛 摄

“现在,社区已经成为居民心中的新地标了。”常德市民政局局长龚美爱介绍,2014年,常德市全面启动完美社区建设工作,以完美社区建设为切入点,美化社区环境,配套社区服务功能,完善社区居民自治,把社区建设成安全、洁净、方便、和谐、快乐的幸福家园。

近年来,常德市从建筑面积、风格、颜色、民俗文化、社区标示等方面,对社区、街道公共服务设施的建设进行了统一和规范,形成了全国首创的社区视觉识别体系。对社区党务、政务、居务三大工作体系进行了重构,即社区党总支、社区居委会、社区工作站“三驾马车”各负其责、分工合作。社区划分为N个网格,将支部建立在网格上,实现了“天上一片云、地上一张网、中间一个人”“人在网中走、事在格中办”的基层治理模式。

特别是2018年以来,常德紧密结合“智慧常德”建设,实施科技化、网格化、社会化“三化”防控工程,形成了条块结合、打防结合、动静结合、专群结合、传统手段与现代科技手段结合的一体化防控网络,全面夯实了平安建设基层基础。

在常德市德山养老院,社会爱心人士送来端午节的浓浓祝福。 安 子 摄

衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

关注民生、重视民生、保障民生、改善民生,彰显着一级党委和政府以人民为中心的执政追求,更体现着民政部门深切赤诚的为民情怀。

常德市站在新的历史起点上,正闻声而动,奋力作为,不断把为党尽责、为民造福的事业推向前进,以实际行动践行“民政为民”的核心理念,为全市人民撑起了一片晴朗的蓝天。

责编:李寒露

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号