《新湘评论》 2019-10-25 12:05:09

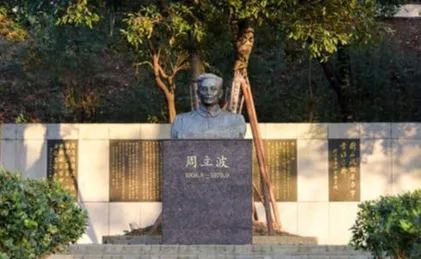

益阳谢林港镇清溪村是周立波的故乡。1908年7月3日周立波就出生在这个风光秀丽、景色宜人的南国小山村。据周立波母亲对人讲,她怀这个孩子时,梦见一只鸟落在对门山上的梧桐树上,于是,父亲援引“有凤来仪”的典故,给他取名为绍仪,又名凤翔。1928年,周立波与老乡周扬到了上海,投身于轰轰烈烈的工人运动和左翼文艺运动,直到建国后才回到家乡。虽然离开家乡20多年,但周立波一刻也没有忘记生他养他的地方,他把对故乡风土人情的挚爱融入自己的作品中,洋溢着浓烈的乡土气息,充满着浓浓的乡情。特别是1954年至1965年,周立波在家乡深入生活达十年之久,把自己爱家乡、写家乡的故土情结表达得淋漓尽致。

“立波胡子”

1955年,周立波回到益阳安家落户,在桃花仑乡深入生活,帮助群众建立农业合作社,同时创作反映合作化的小说。落户不久,周立波就与群众建立了深厚感情。开始群众称呼周立波为“周部长”、“周委员”。相处一段时间后,大家改变了对他的称呼,伢子妹子叫他“周伯伯”,年纪大一点的喊他做“立波胡子”。他对“立波胡子”这个亲昵的称呼更高兴,每次总是笑眯眯地答应。群众都说:“立波胡子没有半点大干部、大作家的架子。”

每天收工茶饭之后,周立波的住处就热闹起来,客人一批批的,络绎不绝。有的是来商量工作的,有的是来扯谈的,有的不为什么只来看看。大家有什么话都愿意对他讲,儿女完小毕业了还要不要继续进学堂请他参谋,两夫妻怄了气找他评评理。周立波总是热情地接待,从来不敷衍、应付。他曾对来看望他的作家康濯说:“我们要了解群众,就要和他们亲近,和他们打成一片。”

周立波还喜欢把别人的事当作自己的事。大海塘村农民陈先进(《山乡巨变》中陈先晋的生活原型)的小女儿考完小,他亲自跑到学校为她看榜。因女孩改了名字,他没在榜上见到名字时,就焦急万分,赶回来安慰女孩。后来得知她已经考取,便笑逐颜开。

陈先进的舅子卜锡元在1927年大革命失败时被反动派杀害,因为年代已久,未评为烈士,家属未得到烈属待遇。周立波晓得这件事后,向上级有关部门写信,得到了上级的重视,派人来村了解情况落实其家属待遇,发给了抚恤金。

周立波把自己看作是普通一员,和群众打成一片,受到群众的尊敬和爱戴。正月里,村里耍龙灯花鼓,首先去他的住宅。他和大家一起看龙灯,放鞭炮,高兴得笑哈哈。村里的婆婆姥姥知道他喜欢吃煮鸡蛋,常常煮了鸡蛋给他送去,说是让他晚上“压痨”(益阳土话,充饥的意思)。他推辞不要或折钱相抵,常常惹得老人们生气。他就利用外去的机会,买回良种鸡送给她们喂,老人们高兴得合不拢嘴。

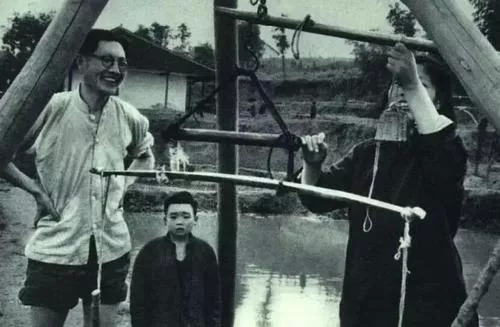

周立波回到家乡后经常参加农业劳动。他一般是上午写作,下午参加劳动。他对农活不陌生,做事有架势,不怕脏和累。1956年初,大海塘村里车干一口老山塘,挑塘泥肥田。这种活劳动强度大,要挑起上百斤担子沿着又窄又陡的跳板担上塘坑。社长陈桂香设法劝阻周立波,藏起了他的扁担。而陈桂香没想到周立波却从邻居家借来一根扁担,挑起塘泥来了。

有一次,周立波刚下田就被一种叫“泥钻子”的小虫扎了一下,麻辣辣的,顿时脚上肿了好大一块,流着血。社员劝他去休息,他吐了两口唾沫在伤痛处摸了摸,风趣地说:“没关系,这是打的补血针嘛!”

有一天,周立波正在吃饭,忽听外面有人惊呼“牛跌到坎下了”。他就把饭碗一撂,朝出事地点跑去,只见一条牯牛脚朝天跌到水坑里。根据农民经验,牛眼向天,心里一急就会吓死。于是,他立即和大家一道拿围裙蒙住牛的眼睛,用木棍着力撬,终于把牯牛翻了个身,牵上坎。

乡党委副书记

从1954年到1965年,周立波大部分时间住在他的故乡益阳农村。他是建国后最早,也是时间最长的在自己家乡农村安家落户并担任了基层领导职务、参与具体工作、与农民同吃同住同劳动的作家。

1954年夏,回邓石桥乡清溪村;

1955年9月到1958年8月,住桃花仑乡竹山湾村,其中一段时间住在大海塘和瓦窑坡;

1961年春,住邓石桥公社;

1962年冬到1963年春,住邓石桥公社清溪村;

1963年秋到1964年,住迎风桥公社民主二队。

周立波回到家乡,先后担任了大海塘乡互助合作委员会副主任,桃花仑乡党委副书记。当时会议较多,周立波逢会必到。而农村一般是晚上开会,迟开迟散。乡干部见他眼睛高度近视,晚上很不方便,想照顾他不必逢会必到。有一次,天气骤变,横风斜雨,乡党委书记陈清亮就派人对他谎说会议改期了。第二天,他知道会议仍开了后,恳切地对老陈说:“吹点风,下点雨,怎么就考虑照顾我呢?那今后的照顾就会多了,会把我照顾得特殊起来。一特殊就会脱离群众,脱离生活。如果要照顾我,今后就照顾我多深入生活,多接近群众吧。”以后,乡党委无论什么情况下开会,都通知他,他从不缺席。有时开到半夜鸡叫,他也兴致勃勃。

1957年9月,桃花仑乡政府在瓦窑村给周立波安排了一座比较宽敞、清静的房子,还安排了炊事员。第二天,周立波对乡党委书记陈清亮说:“我想搞点自力更生。”陈清亮说:“市委有指示,要保证你的物资供应,不必自己费力。”他解释说:“常话讲‘居安思危’,我现在住这样安乐的地方,无危可思,只好思点延安精神了。那时在延安,就是自己种菜喂猪嘛。”后来,他住到竹山湾,与贫农邓益廷(《山乡巨变》中亭面糊的原型)做邻居。他自己在每天早上和傍晚,到菜园里浇菜泼粪,锄园挖土。

1962年,周立波想回清溪村老家,因房子年久失修,当地政府准备修缮。他知道后,立即写信给陈清亮,嘱咐房子不要大修,只要勉强住得人就行;需要小修,开支由他个人负担。同时寄去300元。老陈根据他的意见只把房子稍微修整了一下,没花公家一分钱。他回到家,紧握老陈的手,满意地说:“这样做很好,我住着也舒服。”

1959年到1961年农村发生“五风”极“左”错误。1962年周立波回清溪村,看到山林毁坏厉害,粮食紧张,猪缺饲料人缺吃,群众得肝炎、妇女病的多。他听基层干部讲了许多公社化与食堂的问题,感到非常痛心,一反过去的乐观神态,一天到晚不言不语。堂弟问他的写作计划,他说:“让我想想,好好想想。我有些想法,不好写,不写了。赵树理不写了,柳青不写了。这些事情不好写……”

周立波曾对当年邓石桥大队支部书记莫梓群说,自留地很重要,是农民的保健站。国家不能都包下来,就得靠自留地,要让群众种好自留地。他还和莫梓群等大队干部一同研究办法,发动群众开荒种红薯,挖土栽菜,打野菜喂猪,让大家改善生活,渡过困难。

1957年,时任中共湖南省委第一书记的周小舟路过益阳,特地去看望了周立波。周立波向周小舟汇报了自己创作反映农业合作化长篇小说的情况,说书名定为《茶子花开的时候》,周小舟思考了一下,认为书名定为《山乡巨变》更贴切。周立波认为书名改得好,高兴地接受了老朋友的这一建议。

三个“面糊”模特

周立波有自己的创作方式,他不满足于“走马观花”,选择了回家落户的方式。他说过:“创作的源泉,主要在十分熟悉的地方,即生活的基地。一辈子建立生活的基地,作家必须花一点精力,费一点光阴,顶好一辈子都在那里。一辈子生活在群众当中不算坏事。我经常呆在益阳,益阳是我的家乡,也是我的生活基地。”

周立波主张“小说创作要有模特儿好一点”,而且坚持从生活实际出发,从原型中提炼出典型,而不是从无到有空想出来,“从来不搞从无到有的蠢事”。

从文学创作典型化原则来看,文学作品中的人物形象不可能就是现实生活中的某某人。但周立波创作的特点是把现实生活中的人作模特儿。他创作的长篇、短篇小说里的人物,都有这些地方人们熟悉的原型和模特。《山乡巨变》里的办社干部邓秀梅的原型是团县委副书记彭玉霞;爱社如家的农业社长刘雨生的原型是桃花仑乡合丰农业社社长曾五喜;具有“婆婆子”性格的乡长李月辉的原型是大海塘社的主任陈桂香;团支书陈大春的原型是陈年春。特别对“亭面糊”盛佑亭的刻画有血有肉,描写更是入木三分。“面糊”是益阳当地方言,指的是农村里那些为人忠厚但不精明的人。《山乡巨变》中的“亭面糊”在实际生活中的原型叫邓益廷,是桃花仑竹山湾一位有四十多年作田史的“老作家”,有名的“面糊”,周立波深入生活时的邻居。这位老人1987年2月仙逝,时年85岁。每次来人采访,他总是讲大体相同的三句话:

——周立波人太好了,双抢中和我们泥腿子一起插田扮禾,我爱喝一杯酒,他有酒就喊我喝。

——我冒得文化,要是有文化,周立波培养我当干部了。

——我儿子在部队当师长(邓爹的儿子邓焕章是小说中盛学文的原型,后在总参工作,1993年被授予少将军衔)。引得大家大笑不止。

周立波曾经说过:“面糊是我们这带乡间极为普遍的性格,我们一位邻居恰巧是具有这种性格鲜明的特征的贫农。但书上也不全是写他,我碰见的面糊不止他一个。”他笔下的“亭面糊”之所以形象饱满,因为在实际生活中有三个“面糊”模特作为参照,即亭面糊(周立波邻居)、仙面糊(周立波父亲周仙梯)、桌面糊(亭面糊的弟弟邓佐廷)。于是,“亭面糊”这个典型形象便生动地立在读者面前,永远载于中国文学史册。

三次捐款建果园

周立波故居对面有座小山,叫陈树坡,离故居大约有200米之远。

1954年周立波建国后第一次回到家乡,看到山上光秃秃的,心里难受极了。他请当时的党支部书记周慰奇和乡亲们吃饭,聊生产,聊柴、米、酱、醋、茶,等等,正聊得火热时,周立波把话题一转说,陈树坡山上只有一棵桃树,是否可开发果园?接着又说:我的小说《暴风骤雨》得了斯大林文学奖,可以拿点钱作陈树坡开垦果园的资金。

1958年初冬,周立波回到老家,看到陈树坡郁郁葱葱,心里有说不出的高兴,对随同来的大队干部说,这里多栽些桃树,桃树苗归我找园艺场联系,我再出点钱,你看怎么样?随同的大队干部满口答应。周立波还说:栽桃树那天,通知我,我也参加一个。

1962年底,周立波回到老家给母亲扫墓。他看到的陈树坡杂草丛生,不见一棵果树。原来在“大跃进”中果园被毁。周立波在山上转悠时,他的脚正好踩在一个桃树蔸子上,心情十分沉重,叹道:“陈树坡可惜,太可惜了!”几天后,周立波便从自己的稿费中拿出3000元钱买了梨树苗,并请来一位农技师作指导,发动乡亲把树苗栽上。周立波说:“毁了桃园,又建梨园,是件喜事。来,我们照个相做纪念。”周立波把乡亲们分作两排,立在一棵最大的梨树苗前,大家推周立波站当中,他高低不肯,坚持要站在后排边上,照了一张像。后来周立波回北京后,还寄了800元钱给乡里。在多年里,这儿的梨树结了许多梨子,给乡亲们带了喜悦,成为了村里一笔收入。

据清溪村老人的回忆,周立波在益阳深入生活时非常关心农村建设。1959年到1962年,他捐资给邓石桥大队建猪场,买了一套广播器材,还送大队部一辆单车,送了邓石桥文化站一批书籍。

最爱故乡茶子花

周立波十分热爱家乡一草一木,热爱家乡父老乡亲。

他一腔化不开的故乡情,体现在作品中对山乡十月的茶子花的描述上。

翻阅五卷本的《周立波文集》,在上海亭子间和延安山头的诗作之中,在反映故乡生活的小说之中,都有着对洁白温馨的茶子花的描绘。

1936年发表在上海《文学》的组诗《可是我的中华》中一首《我想起了山茶花下的笑和情意》:“谁最美丽?是含露的山茶花。是花下的人的微笑,还是人的情意?”

1941年发表在延安《解放日报》的诗《一个早晨的歌者的希望》:“我想起了好像沾着在禾场上、谷仓里、山茶下和荷塘边的童年的种种记忆。”

1958年出版的《山乡巨变》原打算起名为《茶子花开的时候》,书中多处描写茶子花:“她们走在一条山边的小路,满山的茶子花映在她们的眼前。邓秀梅深深地吸着温暖的花香,笑道:‘看这茶子花,好乖、好香呵。’”

“一连开一两个月的洁白的茶子花,好象点缀在青松翠竹间的闪烁的细瘦的残雪。”

“温暖的茶子花香,刺鼻的野草的青气,跟强烈的松叶的腐味,混在一起,随着山风阵阵地飘来。”

益阳桃花仑、大海塘、邓石桥这一带漫山遍岭是四季常青的茶子树。每到寒露时节,摘了油茶子后,洁白淡雅的茶子花便迎着秋风开放,飘来细细的清香。周立波用文学家独特的艺术眼光,捕捉并描述了南国山乡这一独特的美丽风光,用茶子花来象征家乡的美丽可爱,来表达对家乡的无限眷恋。

回望周立波一生对人的关爱,对大地的眷恋,对绿色南方家乡的厚爱,像茶子花素净淡雅的那种芳香,永驻在乡亲们心中。

责编:李絮枫

来源:《新湘评论》

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号