新京报书评周刊 2019-10-12 10:25:40

115年前的今天,也就是1904年10月12日,湖南常德诞生了一名蒋姓女婴,父亲为她取名蒋冰姿。实际上,这个名字从未被正式使用(正式使用的名字是蒋伟,字冰之) ,她后来更广为人知的身份,是作家丁玲。

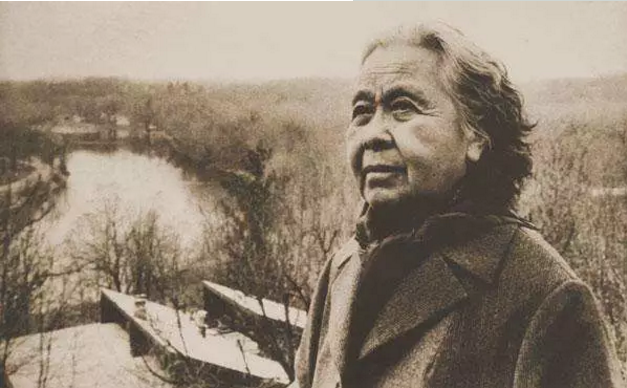

丁玲

原名蒋伟,字冰之,湖南临澧人,毕业于上海大学中国文学系,作家、社会活动家。代表作《梦珂》,长篇小说《太阳照在桑干河上》《莎菲女士的日记》,短篇小说集《在黑暗中》等。1986年3月4日,丁玲在北京多福巷家中逝世,享年82岁。

直到1986年3月4日去世,丁玲走过了波折坎坷的一生。115年过去了,伴随着生命历程中的沉浮起落,她的名字时而成为传奇使“万人空巷”,时而被当作禁忌无人问津。今天,当丁玲研究再度成为学界关注的热点,这位女作家的情感经历也开始被大众津津乐道。在网络上搜索“丁玲”,“彪悍情史”字样的标题高频出现。这些暗示其在感情方面“不走寻常路”的语汇,正在潜移默化地塑造着丁玲的公众形象。

叠合着对一时代之风气的浪漫幻想,丁玲在人们心中逐渐成为“前卫女性”的代表,而大胆追求爱情的举动与在文学作品中对女性处境的持续关注也使她被视为女性解放的先驱性人物。但这样的公众形象突出了什么,又遮蔽了什么?这些情感经验对于丁玲而言究竟有怎样的意义?丁玲的人生经历与文学书写,又怎样反思性地呈现了“爱情传奇”与“女性解放”之间的复杂关联?

今天的推文将带你一同思考这些问题,作者认为,如果将情感视作丁玲寻求女性解放的线索之一,那她所追求的、值得后人借鉴的,是一种具备“生产性”的爱情。

撰文 | 孙慈姗

01

网络八卦背后的丁玲

丁玲一生的爱情经验

在剖析丁玲的公众形象之前,我们或许应该暂时忘记网络上那些语出惊人的表述,从翔实可靠的传记资料中勾勒丁玲的情感历程。李向东、王增如的《丁玲传》为我们提供了梳理丁玲一生爱情经验及心态变迁的线索。

《丁玲传》

作者: 李向东 / 王增如

版本: 中国大百科全书出版社 2015年5月

(点击书封可购买)

在丁玲的情感故事里,有四位绕不开的男性——胡也频、冯雪峰、冯达与陈明。

丁玲与第一任丈夫胡也频相识于北京。两人在一起后约定不结婚、不组织家庭,哪方有了爱人都可以随时离开。在北京,他们依靠胡也频的稿费与丁玲母亲的经济支援过着清苦而甜蜜的生活,并与湘籍“北漂青年”沈从文往来甚密。在后者眼中,这对夫妻的小家庭简洁温馨,每天最重要的事情就是为饮食奔忙,劈柴、买菜、提水、洗碗。

丁玲与胡也频

胡也频(1903年—1931年),福建福州人。1924年参与编辑《京报》副刊《民众文艺周刊》,开始在该刊发表小说和短文。同年夏天,与丁玲结识并成为亲密伴侣。

然而,甜蜜的二人世界终有波澜。丁玲发表《莎菲女士的日记》等作品在文坛声名鹊起后,另一位男性——冯雪峰——出现在她的生命中。五四时期歌咏爱情的“湖畔诗人”冯雪峰,因与丁玲怀有共同的共产主义理想,萌发了特殊的情感。爱人已对另一个男人怀有思慕之情,胡也频有所察觉。虽有“随时可以走”的约定在先,性格耿直激烈且深爱丁玲的胡也频还是为爱人可能的变心而痛苦。

当丁玲夫妇为文学志业南下到杭州居住,冯雪峰为他们安排了距他不远的住所,而丁玲也越来越陷入到对冯雪峰的恋慕中。丁玲逐渐意识到“三个人长期做朋友生活下去”的愿望只是空想,于是,她开始在二人中作出选择。虽然在感情上更加偏向冯雪峰,但她最终选择了胡也频并与之真正确立了夫妻关系,若干年同甘共苦的生活使她意识到二人已无法分离。在这之后,冯雪峰也有了家室。丁玲与胡也频的结合也促成了二人在文学与思想道路上的共同转向,他们一同加入了左翼文化阵营。

1930年11月,他们的儿子出生。而就在两个月后,胡也频被当局逮捕杀害,在留给丁玲的最后一封信里,他亲昵地称呼她“年轻的妈妈”,署名“年轻的爸爸”。

胡也频的牺牲给丁玲带来了巨大的伤痛,也促使她追随爱人的志向继续投身革命。在忙碌的事业之外,丁玲也迫切需要情感支柱。1931年到1932年,她与同在左翼作家联盟工作的冯雪峰多有书信来往,信件中丁玲屡屡表现着自己的爱慕之情。在丁玲心里,冯雪峰不只是无法相守的恋人,更是永远的良师挚友。在道德感与政治意识的规约下,冯雪峰对这样炽烈的感情表白致以冷静理智的回应,而多年后在与好友骆宾基的交谈中,冯雪峰承认自己对丁玲也是一见钟情。

冯雪峰

现代诗人、文艺理论家。1926年开始翻译日本、苏联的文学作品及文艺理论专著。1929年参加筹备中国左翼作家联盟。1950年任上海市文联副主席,鲁迅著作编刊社社长兼总编。后调北京,先后任人民文学出版社社长兼总编、《文艺报》主编。

命运的轨迹总是难以预料。当丁玲沉浸在对雪峰的苦恋中时,经由冯雪峰的引介,她结识了冯达。冯达在美国记者史沫特莱手下工作,据丁玲回忆,他的性情安静平和,他用一种平稳的生活态度帮助丁玲,让丁玲逐渐接受了身边有这样一个人存在。1933年5月两人先后被捕。在幽禁岁月里他们生下一个女儿,最终冯达与当局妥协到国民党机关担任翻译工作,而丁玲在几经波折后去往延安,二人此生再未相见。1988年,他们的女儿蒋祖慧通过书信联系到身处台湾的父亲。在写给女儿的信中,老年冯达表述着自己对丁玲的怀念与愧疚,在他心中丁玲“不只是我心爱而实在是伟大得除我之外无人能了解的人”。

飞向延安的丁玲则开始了新的生活。抗战期间她组织率领西北战地服务团赴前线慰问。在西战团里,还有一个青年小伙叫陈明。丁玲与陈明的爱情应该开始于西战团时期,当时丁玲是战地服务团主任,陈明也一直对她以此相称。

关于这段情感确立的经过,陈明曾有过生动的回忆:有一天吃饭时陈明对丁玲说,主任该有个终身伴侣了。丁玲反问,你看我们两个怎么样?陈明十分惊讶。他在日记里不无惶恐地写道“让这种关系从此结束了吧!”丁玲看到日记对他说,我们才刚开始,为什么要结束呢?就这样,他们开始了这段引来众多非议的爱情。丁玲比陈明年长13岁,是陈明的领导,也是闻名全国的作家,两个孩子的母亲,而陈明对于是否接受这样的婚姻亦有过挣扎徘徊。但他们终于结合相守。1942年他们在延安正式结婚,直到丁玲去世。

1953年的全家合影。前排丁玲、蒋祖慧,后排蒋祖林、陈明。

02

女性解放想象中的丁玲

“脆弱的女神”或爱情的强者

几段不同寻常的情感经历,是丁玲如今公众形象的基础。但若要从更深的角度思考其公众形象成因,我们不得不将目光投向文学史书写、大众性别意识、情感心态变迁等文化因素。而事实上,对丁玲情感故事的关注本身,也折射出当代人想象女性解放的基本模式。

80年代“新启蒙”思潮以来,学界逐渐对现代文学作家作品进行着重新评估。就丁玲而言,研究者开始将越来越多的目光,投向丁玲早期作品中的城市摩登女性。仿佛正是丁玲笔下的她们,昭示着一代青年寻求自由独立、个性解放的坚定意志,她们的身心状态与生活方式融合着彻底反叛的激情与某种都市现代性的曙光。

与此同时,“女性主义”作为一种思想脉络与批评话语逐渐兴起,促使学界对中国女性文学传统进行重新发掘,丁玲自然在发掘之列。孟悦、戴锦华合著的《浮出历史地表——现代妇女文学研究》是这一思潮中的代表作。书中《丁玲:脆弱的“女神”》一章着意分析了丁玲作品对女性情感经验与内心世界的细腻书写,突显了这群女性在都市生活中、情感世界里孤独而执拗的反抗历程,并认为“丁玲的创作道路也代表了中国妇女解放的道路”。

《浮出历史地表:现代妇女文学研究》

作者: 孟悦 / 戴锦华

版本: 北京大学出版社 2018年5月

(点击书封可购买)

与研究者们对丁玲作品中情欲叙事和性别经验的关注相比,网络上对丁玲情感故事带着惊叹口吻的讲述背后也正承载着当今大众对“女性解放”的主要想象方式——在对女性自由与性别平等关系的设想与表述中,女性情感欲望的自如表达与婚恋自主成为了最被注意、被强调的要素,也是在所有有关性别的议题中最容易为公众所敏锐捕捉的成分。

前不久围绕姚晨主演的电影《送我上青云》产生的热议体现出女性情欲问题所能引发的关注度,而遍布各大卫视、从古装宫廷到都市职场的各种热播剧的核心“看点”也几乎无一例外是女主(们) 一波三折的情感经历,上下几千年形形色色的女性角色们在不断收获与失去爱情的过程中完成着她们的成长。这类叙事模式的大行其道或许代表着观剧主体——都市中产观众们的文化趣味,而它们时常被冠以“女性励志”的名目则不得不让人注意这背后的基本逻辑——励志将主要在爱情中、在追求更“对”更“好”的人的过程里完成。

《送我上青云》剧照。

除此之外,公众对婚恋关系中女性位置、气质的新期待或许亦带有几分“女性解放”的色彩。从讲求女性的“弱德之美”、塑造温柔可怜的“灰姑娘”形象到如今荧屏上为观众所喜爱和期待的大气“姐姐”、智慧与锋芒并存的“女版霸道总裁”,这种审美取向的转移仿佛实现了波伏娃曾经的愿望:有一天,女性或许可以用她的“强”去爱,而不是用她的“弱”去爱,不是逃避自我,而是找到自我,不是自我舍弃,而是自我肯定。而丁玲的性格与情感经历某种意义上正符合了这样的公众期待,因此也得到了一部分人的格外赞叹——在几段情感中,丁玲都表现出身为女性自由选择、大胆求爱的主动性甚至某种“强力”。

03

丁玲眼中的丁玲

反思性的爱情书写

与“女性主义”观点分歧

面对学界的探讨与公众的期待,我们需要继续追问的是——情欲的自由自主与情感经验的丰富是否能与“女性解放”画上等号?怎样理解丁玲和她笔下人物们的“强悍”与“脆弱”?在丁玲这里,爱情、女性与解放的关系究竟是什么?对丁玲的文学作品稍加考察,或许能帮助我们对这些问题产生更为深入的理解。

纵观丁玲对女性处境与情感经验的书写可以发现,恋爱的自由与对情欲的正视的确是丁玲笔下“时代女郎”们的显著标志,但却并不构成女性解放的充分条件与最终目的。甚至情欲之网与某种“虚幻”的爱情关系本身就在为真正的“自由”与“解放”制造困境。

丁玲前期代表作《梦珂》与《莎菲女士的日记》就描写出挣扎于都市情爱漩涡中的女性苦闷、空虚、幻灭的心情。

《莎菲女士的日记》

作者:丁玲

版本:二十一世纪出版社 2017年

(点击书封可购买)

梦珂从乡村来到都市,对举止优雅的表哥发生着带有古典色彩的倾慕,却最终发现自己不过是表哥与其他纨绔子弟们在情爱游戏中争夺的战利品,这一发现彻底打破了梦珂“纯真爱情”的幻梦。

莎菲的情况则更体现出女性面对情感与欲望时的内心冲突。莎菲固然足够大胆主动追求自己欲望的实现,却也在这样的实现之中体会到了更加深层的幻灭——莎菲认定自己所懂得的不是“爱”,而只是“男女间的一些小动作”,并因此怀疑世人所谓的“爱”并不存在。她最终“得到”了思慕对象凌吉士的吻,而后者仅仅将情爱视作金钱与肉体的交换,因此这样的关系并没有给她带来自我完成,相反却是无可避免的自我毁灭。

而在《一个女人和一个男人》等小说中,恋人间除了靠着模仿电影明星的口吻调笑戏谑外就再无其他深度交流的可能。显然,“莎菲们”所追求并最终为之感到苦闷绝望的并不只是爱情,还是与这种爱情相关联的生活方式的无聊与虚空。作为女性,情欲的自由表达显然只是她们“解放”问题的开始,而远非结束。

晚年丁玲

在文学书写之外,丁玲对于“女性解放”“女性主义”亦有自己的独特见解。在晚年接受日本学者田畑佐和子的采访时,田畑女士本想为丁玲讲述西方“女性主义”理论与女性运动的成就,而丁玲却稍显冷淡地表示自己没有做过妇女工作,也没有搞过妇女运动。这或许是对将她归纳为女性主义者的隐隐否定。在田畑的追问下,丁玲最终讲述了自己在乡村搞“家属工作”的经历,认为这与妇女解放有一定关系。

显然,丁玲并不是在典型的“西方女性主义”脉络中认知“女性解放”议题,而她以“妇女工作”特别是农村“家属工作”为妇女解放要义的思想其实与另外一种有关女性解放的话语资源息息相关,即马克思主义女性主义。

在《当代“女性文学”批评的三种资源》中贺桂梅分析了80年代以来女性主义批评的几种话语模式,而与新启蒙话语、西方女性主义理论并峙的就是马克思主义女性主义,贺桂梅认为这是一种“被遗忘的资源”,它显示了女性解放与20世纪左翼历史实践之间的密切关联。总体而言,这一话语揭示了资本与父权、男权的合谋,并将女性与爱情话题置于更为广阔的社会解放进程中。

《女性文学与性别政治的变迁》

作者: 贺桂梅

版本: 北京大学出版社 2014年3月

(点击书封可购买)

循此思路,我们或许可以进一步理解丁玲在文学创作与实践工作中生长出的女性意识:在她的作品里,女性人物对爱情的幻灭与孤独脆弱的抗争,不是爱情甚至欲望本身的过失。丁玲对她们困境的敏锐体察与深刻思考实则指向了她对资本逻辑完全塑造、操控“爱情”与“女性”的警惕。 如果没有摆脱这样的逻辑,看似”强悍”的女性与“自由”的爱情也只不过是被金钱和情欲支配的客体。而在投身革命后,延安等地的生活和工作更让丁玲意识到不同身份处境的女性与不同情感模式的存在,这样的经历和视野丰富了丁玲对女性问题的认识,也坚定了她追求社会解放的信念。也正是在这样的进程里,莎菲们和丁玲的情感之路才具备了新的可能。

04

拒绝非“生产性”的爱情

丁玲的人生故事

不只是“浪漫传奇”

对丁玲文学作品及思想脉络的考察有助于我们突破对一位作家乃至一个时代之“浪漫精神”、“传奇故事”的简单想象、追捧或非议,并由此重新探寻性别解放的多重意涵,发掘爱情的真正潜能。

要而言之,我们不能忘记丁玲作为革命者的一面。可以说,她的每一段情感经历都与她投身社会改造实践的成长节点密不可分:在与胡也频年少相知的过程中共同探索左翼文化的创造方式;胡也频牺牲后,在冯雪峰的鼓励和指引中毅然前行;被捕后冯达的选择导致了二人的决裂;在西北前线与终身伴侣陈明结下最初的情缘。由此观之,丁玲的情感经历远非一个“自由恋爱”所能涵盖。如果将爱情视为丁玲探求妇女与社会解放问题的一条线索,那么她真正追求的,是一种具备生产性的爱情。

《黄金时代》中郝蕾饰演的丁玲。

所谓生产性,乃是一种更新、生长与开拓的能力。正如上面所讲到的,在丁玲的人生经历与小说作品中,爱情常与个人成长和社会发展进程中一系列其他因素相伴相生,而有生产性的爱情将同这些因素一起作用于新的知识结构、思想场域、人际关系、社会组织乃至一个新世界的生成。这样具备生产性与创造力的情感形式,能够促使人在历史进程中成为具备能动性的主体,而不仅止步于大胆表达情欲,或期待被爱情救赎。 它是一种自我创造而非自我耽溺或“任性非为”。亦如迈克尔·哈特所言,这样的爱能够创造出既具亲密性又具社会性的纽带,它“必须承诺一种生成,如此一来在爱中,在与他者的相遇中,我们可以变得不同”。或许,这样的情感会开辟出女性解放与社会进步的长远途径。

这种爱情形式在丁玲的作品里也初具形态。在加入左联后撰写的中篇小说《一九三零年春上海(之一)》中,女主人公美琳带着“到人群中去”的意愿走出爱巢投身社会运动,但这一转变并没有直接导致她对原有爱情关系的放弃。小说结尾暗示,她希望在与爱人的恳切交流中剖析对方与自己,从而为共同的成长寻求可能。

在许鞍华导演的电影《黄金时代》里,由郝蕾饰演的丁玲给观众们留下了深刻印象。电影没有表现丁玲的情感经历,但在为数不多的几组镜头中,影片对丁玲精神状态的把握却具有一定精准性。影片中,丁玲表示自己正在用生命和实际战斗写一本大书,如今再度翻阅,我们或许能捕捉到丁玲对新一代女性的期待:培养柔韧而坚定的人格,心怀改造世界的愿景,建构起具备良性互动力与创造潜能的情感模式,以更为博大的胸怀和宽广的视野,面对爱与生活。

《黄金时代》剧照。

责编:唐煜斯

来源: 新京报书评周刊

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号