潇湘晨报 2020-09-20 08:07:44

卷首语

历史都被酒喝 " 乱 " 了

对个人命运影响最大的,是时代。

自汉武帝实施 " 推恩令 " 以来,大多数西汉侯国的命运就是逐步走向消亡。更惨的是,王莽半路杀出,颠覆了汉朝,从诸侯王国到王子侯国一并废除。刘姓皇室宗亲的命运跌落到了谷底。在这样糟糕的情势下,一个叫刘秀的人却对命运展开了逆袭。历经十二年的拼搏,他光复了汉室,建立了东汉王朝。

这个励志故事与湖南有关。起兵前已经沦为平民身份的刘秀,其先祖是长沙定王刘发。刘发的儿子刘买在舂陵(今湖南宁远县)建立了舂陵侯国,刘秀是舂陵侯的后人。

历史的定数在于它必然要按照客观规律运行,历史的变数在于谁也不知道它会选择以什么样的方式和什么样的人来完成那些必然的进程。如果王莽没有篡汉,刘秀大概率只能混迹南阳。他的成功,除了自身足够努力这个必要条件之外,其背后还有数不清的偶然性交织在一起,人们喜欢把这种 " 不确定性 " 称之为 " 运势 "。

刘秀的运势从汉景帝喝醉酒的那个夜晚似乎就已经注定了。

公元前 45 年,舂陵侯国北迁,这个在历史进程中看起来微不足道的一件事情,却成为影响汉代乃至中国历史进程的一个重要因素。继续往前回放,推恩令后,诸侯王子嗣都可以封侯,于是才有了舂陵侯国。吴氏诸侯王子嗣不昌,才有了刘氏长沙国。定王刘发因为是庶出才被分封到了长沙国。刘发的母亲唐姬是因为主人程姬身体不适才得以被汉景帝临幸。汉景帝因为喝多了酒才和唐姬生下了刘发。风起于青萍之末,龙卷风是注定要到来的,只看谁是那只扇动翅膀的幸运蝴蝶。

酒是最容易引发不确定事件的东西,还是不要喝太多的酒,历史都被喝 " 乱 " 了。

(永州宁远柏家坪镇,舂陵侯城遗址现状(上南下北)。图 / 志大)

没落贵族最可怜。用阿 Q 式的语言说,就是 " 我们祖上也当过诸侯王呢 "。然而这样的话,旁人听了,只觉得好笑。那年月,祖上当过诸侯王的人多了去了。中山靖王刘胜有 120 多个儿子,定王刘发也有十几个儿子," 推恩令 " 的实施,让多子的诸侯王国们迅速瓦解。

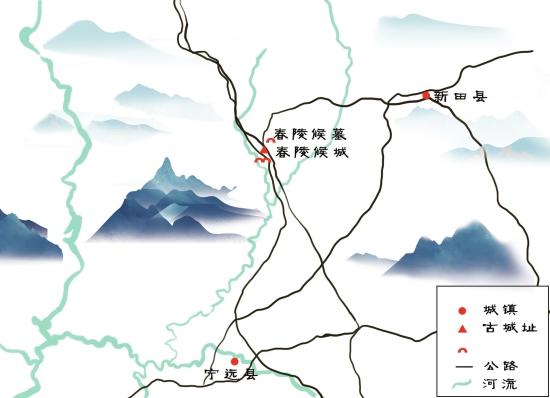

(舂陵侯城遗址位置图。)

大量分封侯国,刘氏在湖南 " 开枝散叶 "

汉武帝颁布的 " 推恩令 " 里最 " 毒辣 " 的一招,就是转移矛盾。

诸侯王生不出儿子的诸侯国,取缔;生儿子太多的,分封。这种 " 看起来很美好 " 的分封其实是从诸侯国里分割土地出去,管辖权则回归中央政府所设立的汉郡。之后再罗织一些莫名其妙的罪名,将侯国革除。如此,那些没法计划生育的诸侯王们便进入了一个凄惨的状态。生的儿子越多,国家就变得越小,最后眼看着一个个庞大的诸侯国就变成了无立锥之地。

长沙国的命运也没好到哪里去。在长沙历史上极有名望的定王刘发,历代均有祭祀。诗人们路过长沙,多半会追思两个人:刘发和贾谊。" 千年余故国,万事只空台 ",对于刘发和长沙国,朱熹曾这样深沉感叹。

刘发不仅声名广播,生育能力也很优秀,刘发的子嗣们分封到了如今的湖南各地,真真正正地开枝散叶大发展。

刘发的子女众多,见于史书记载的刘发的儿子就有 16 个。除嫡长子刘庸被立为王太子后来世袭长沙王爵位外,其余 15 子均依例被封为列侯。刘发子孙封侯情况见于《汉书》卷十五《王子侯表》的有 23 位。其中较为详细记载的主要有泉陵侯刘贤、舂陵侯刘买、都梁侯刘遂与夫夷侯刘义。23 位列侯中,封在湖南的有 12 位,且集中分封在零陵郡与长沙郡。

从此便形成了刘氏长沙国与一大堆刘氏侯国并列的局面。这些遍布的侯国,大部分都没熬过四代,便默默消失在了历史的长河中。刘氏长沙国与刘氏侯国虽然消亡,但因为子嗣众多,且流入民间,使得至今刘氏都是湖南的一大姓。并且刘氏文化研究者都执着地认为,湖南刘氏以汉族为主,大部分属于 " 汉室之后 "。

削除藩王,加强中央集权,是汉代历史发展的必然选择。" 推恩令 " 之后,侯国的地位远不如早期。作为皇族后裔的侯,不得不面对这样一个现实,他们必须去那些遥远的地方,完成政治上的一个 " 使命 "。很多人从此再也没能回到长沙国的国都。权力体系内部斗争卷起的历史大潮,即使处于偏僻的长沙国也无法避免。

湖南区域的西汉王子侯国随着新莽政权的建立而被废除,刘秀复汉后,封刘舜(西汉末代长沙王)的儿子刘兴为长沙王,但后来因刘兴与光武帝血缘关系太远而被削去王位,降封为临湘侯。这种理由也实在太过于搞笑,只能说明汉廷已无在湖南封侯的想法。刘兴之后,除了汉顺帝封了个湘南侯黄龙,有了个湘南侯国,算是在历史中闪现了一下,基本再无其他诸侯王国。

诸侯国的分封,在许多地理边缘地带形成了城市的雏形,所在区域整体的文明发展也因此提速。

(舂陵侯城遗址碑。)

王莽给了刘秀一个可以逆袭的人生机遇

西汉武帝元朔五年(公元前 124 年),长沙王子刘买在零陵郡泠道县的舂陵乡(在今湖南宁远县柏家坪镇)被封为舂陵侯。然而舂陵侯国在湖南也只延续了三代就举家搬迁了。

从湖南搬到湖北,是舂陵侯家族 " 转运 " 的开始。

同在今天湖南永州范围内的泉陵侯家族,就一直没有离开这片土地,终归于沉寂。提出搬迁要求的是第三代舂陵侯,孝侯刘仁。元康元年(公元前 65 年)刘仁在继承舂陵戴侯刘熊渠的爵位后,便上书朝廷,要求搬迁。他的理由是舂陵 " 地势下湿,山林毒气 ",意思是这里环境太恶劣了,没法待下去,他要举家搬迁到离朝廷更近的地方去。作为交换条件,他愿意减少封地。

当时湘南一带的气候真的这么恶劣吗?西汉处于历史相对高温期,气候温润,湘南地区难免会有些潮湿,但今天属于永州宁远的舂陵侯国,地处于阳明山与南岭山脉之间的道江盆地,土地丰饶,非常适合稻作。刘仁离开这里的真正原因,应该主要还是嫌弃这里过于远离了中央政权,没有更好的发展前景。

他这个请求最终得到了批准。

(舂陵侯城遗址出土的瓦残片。其中陶瓦多板瓦和筒瓦残断,多泥质红陶和灰陶,烧制火候较低。瓦整体较薄,瓦面施绳纹,内侧为布纹。图 / 湖南省文物考古研究所)

元帝初元四年(公元前 45 年),舂陵侯国从舂陵乡徙封到了南阳郡的白水乡,依然以舂陵为国名。这样,汉代地理上就出现了两个 " 舂陵 ",分属于零陵郡和南阳郡。舂陵侯国迁走后,原址归于荒寂,刘仁只留下其中一个儿子刘昌守护两代舂陵侯的墓葬。如今宁远的刘姓,很多都应该与这位族人有关。

后来成为光武帝的刘秀,其实并不是舂陵孝侯刘仁的这一支,而是刘仁堂弟钜鹿都尉刘回的子嗣。刘秀这个非直系的皇室远亲,只能算是个没落贵族,父亲刘钦也只混到了一个南顿县令的职务。更惨的是,在他九岁的时候,刘钦就去世了。他和妹妹成了孤儿,只能投靠叔父刘良,彻彻底底地变成了没有官职爵位的平民。

成败皆因王莽,王莽篡汉给了这些没落贵族们一个重新崛起的历史机遇。

参与起兵讨伐王莽的不仅有刘秀,还有他的胞兄刘演、族兄刘玄,三人举兵而起,光复汉室。后来东汉时期的刘备,其实学的也是他们的套路。刘家的天下被王家夺了,他们当然义不容辞地要抢回来。然而,抢回来也不会再还给之前的刘氏皇族了,借机回到统治中心才是他们真正的目标。他们的起兵,也从造反变成了名正言顺的 " 光复 "。

历经长达 12 年之久的统一战争,刘秀先后平灭了关东、陇右、西蜀等地的割据政权,结束了自新莽末年以来长达近 20 年的军阀混战与割据局面。汉朝也因此进入了东汉时代。这是光宗耀祖的大事情,刘秀尊舂陵侯刘买为皇高祖,从建武十九年 ( 43 ) 春起,大修祠庙祭祀舂陵侯,并把从舂陵侯封地流出的河流称为舂陵河。

对于刘秀的历史评价一直很高。最后,出于 " 良心 ",我们决定揭开这个励志故事的真相:舂陵侯传至刘秀这一代,虽然没有了官职爵位,但刘氏一族在南阳郡(今湖北枣阳)依然是响当当的地方豪强,富甲一方,刘秀从小就在太学读书……

撰文 / 潇湘晨报记者常立军

责编:邓玉娇

来源:潇湘晨报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号