新湖南客户端 2020-12-10 15:15:55

本文收纳于专题听我讲那过去的事情

文丨刘士明

从抗日战争初期到解放战争,一整支中共领导下的专业文艺宣传队伍始终战斗在国民党统治区,与日本的文化侵略斗争。它背后隐藏着怎样鲜为人知的故事?让我们拂开历史的尘埃,听我讲那过去的事情。

诞生:在上海成立12支救亡演剧队

(上海卡尔登大戏院)

由匈牙利设计师邬达克设计、始建于民国12年(1923年)的上海卡尔登大戏院,拥有两个造型奇特、被称为“红匣子”和“黑匣子”的剧场。“红匣子”采取传统的镜框式舞台,观众席无起坡,可随剧情和体验形式采取灵活的座椅摆放方式。“黑匣子”则颇有先锋色彩,11块升降台既能做舞台,也能当观众席,辅以可全方位转动升降的灯景吊杆系统,能根据不同艺术的表演要求做自由组合 。这个当时全国最先进的剧院就是演剧队的诞生地。

1937年8月20日,由中共党员、著名文化人夏衍发起,八路军驻沪办事处批准,上海文化界救亡协会在卡尔登剧院主持召开演剧队成立大会,中共左翼戏剧界联盟党团书记于伶据此组建了12支“上海文化界救亡协会救亡演剧队”,简称救亡演剧队。

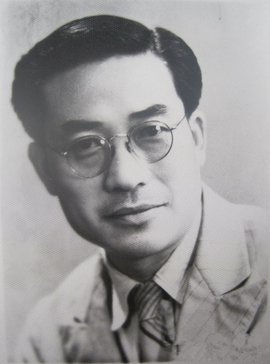

(刘斐章)

救亡演剧第八队队长是刘斐章。从建队当天起,他就立下规定:只要条件允许,每天轮流值日写团体日记。从建队到解放,刘斐章一直担任队长。因此,救亡八队暨后来的演剧六队留下了演剧队最完整的历史记录,我们可以从中一窥当时救亡演剧队的工作情况——

救亡八队在南京孝陵卫首演《放下你的鞭子》大获成功。在安徽芜湖演出时陷入日军包围。危急之中,队员们寻到一只平底船。全队18人以木板当桨,乘船冒险横渡风高浪急的长江,跳出重围。

救亡演剧队演唱的救亡歌曲有《大刀进行曲》《流亡曲》等。《团体日记》中写道:“这些抗战剧和救亡歌,曾惊醒许多人的迷梦,唤起不少人的乡思。唱《流亡曲》的在台上哭,观众在台下哭。”

1938年2月6日,已经开始国共合作的国民政府恢复军事委员会政治部,周恩来出任副部长。政治部下辖负责宣传的第三厅,郭沫若出任厅长。救亡八队闻讯后,从湖北英山赶赴武汉参加整编。

发展:成为暗里由中共领导的部属专业文艺团队

1937年7月全民族抗日战争爆发后,武汉逐渐成为全国政治、军事和文化的中心。中共中央派出5位政治局委员进驻武汉,8月成立中共长江沿岸委员会,12月成立中共中央长江局。长江局对外称中共中央代表团,与武汉八路军办事处在汉口日租界中街89号之大石洋行合署办公。第三厅在武昌昙华林(现武汉第十四中学)办公。中共在厅内建有一个由冯乃超任书记的秘密特别支部。

此时,包括救亡演剧队在内的200多支文艺队聚集武汉。在各队难以为继之际,周恩来、郭沫若决定由第三厅出面甄选收编部分文艺团队。当局也拨出了经费和编制。7月,救亡演剧队集中在武昌昙华林集训,为改编作准备。

刘斐章在救亡八队《团体日记》中写道:“7月18日,今天周副部长训话……讲了一百四十分钟的话,这样的大热天,他没喝一口茶,没擦一下汗,他的声音始终没有低落过。”

1938年8月1日在武昌昙华林举行授旗仪式。政治部主任陈诚授旗。蓝色长条形队旗上写着队名“军事委员会政治部抗敌演剧队。”著名导演郑君里代表十个队领受队旗。历时仅十一个月的上海救亡演剧队到此结束,进入抗敌演剧队( 简称抗剧队)时期。

十支抗敌演剧队分别是:抗敌演剧第一队(前上海救亡演剧第三队)队长徐韬、中共支部书记陈元;第二队(前上海救亡演剧第四队)队长郑君里;第三队(前中华全国戏剧界抗敌协会话剧移动第七队)队长徐世津、书记光未然、队副赵辛生;第四队(前上海救亡演剧第十一队)队长候枫、书记金辉;第五队(前上海剧社)队长王梦生;第六队(前平津学生抗敌移动剧团)队长陆万美、书记王泽久;第七队(前武汉友联剧社)队长冼群;第八队(前上海救亡演剧第八队)队长刘斐章、指导员石凌鹤;第九队(前冼星海、张曙为首的救亡歌咏队)队长徐桑楚、书记范元甄、丁波;第十队(前河南省抗敌后援总会巡回话剧第三队)队长姚肇平、书记晏甬。

同时被第三厅收编的还有四支抗敌宣传队、一个孩子剧团、五支电影放映队等文宣队伍,总人数达3500人。抗敌演剧队此时成了明里穿着国民党军装、暗里由中共领导的部属专业文艺团队。

抗敌演剧队每队编制28人,正副队长由上级任命,队长授上校军衔。每队开办费六百元。每月经费六千法币,事业费每月二百元,由所在战区拨付,各队自行分配。

从8月开始陆续奔赴前线。一队派到广东,二队派到江西、湖南,三队派到山西和陕西,四队派到湖北,五队派到安徽、江西,六队派到安徽、山东,七队派到浙江,八队派到湖南,九队派到广西,十队派到河南,配属所在地战区。之后,各队配属战区经常变动。

抗敌演剧队第三队党支部书记光未然挥笔写就:

我们是青年的演剧队员,我们用戏剧从事宣传。

舞台是我们的堡垒,街头是我们的营盘。

台上台下打成一片,演员观众一致抗战。

打倒日本强盗!收复大好河山!

努力吧,努力吧,努力吧。青年的演剧队员,

前进吧,前进吧,前进吧。青年的演剧队员,青年的演剧队员!

队员们高唱着这首《演剧队员之歌》奔赴前线。

救亡:舆论较量、投身救灾

1938年6月12日日军占领安庆,拉开了武汉会战的序幕。8月1日,中国的抗敌演剧队授旗建队。8月23日,日本文艺家协会会长菊池宽与12名作家出席内阁情报部会议后,决定响应军部“文军协同”的号召建立“笔部队,”从军武汉,以笔助战。首批22名作家从军部领到高额津贴、军服、军刀和手枪,分陆军班和海军班前往中国战场。其中就有随北岸部队参加了汉口入城式、被狂热的日媒誉为“汉口先锋”的陆军班女作家林芙美子。她在书信体小说中狂妄地写道:“真想把武汉长满棉花的大平原据为日本所有。”

1938年“4·29”武汉大空战中,中国飞行员英勇作战,以损失战斗机11架的代价,取得了击落日军战斗机11架、轰炸机10架,击毙飞行员50余人,俘虏2人的胜利。然而,“笔部队”成员却大言不惭地编造了击落敌机51架的假新闻。抗敌演剧队与“笔部队”在文化战场上展开了无形的较量。

日军抵达湘境后,蒋介石密令湖南省政府主席张治中:“长沙如失陷,务将全城焚毁,望事前妥密准备,勿误!”张治中据此与长沙警备司令酆悌和省保安处长徐权制定了焚城计划。

1938年11月13日凌晨2时许,长沙南门口外的伤兵医院突然起火,驻军误以为是焚城的信号,遂在长沙城内数百处同时纵火,顿时火光冲天。奉命护送周恩来和叶剑英的武汉八路军办事处运输科长邱南章跑到门外一看,不禁倒吸了一口凉气:原本停在寿星街上的司机和汽车都已不见了。狭窄街道两边的木板房已经着火。熟悉道路的邱南章急忙领着周恩来、叶剑英等人踏火穿烟疾行,终于冲出火海脱险,两人的眉毛都烧焦了。

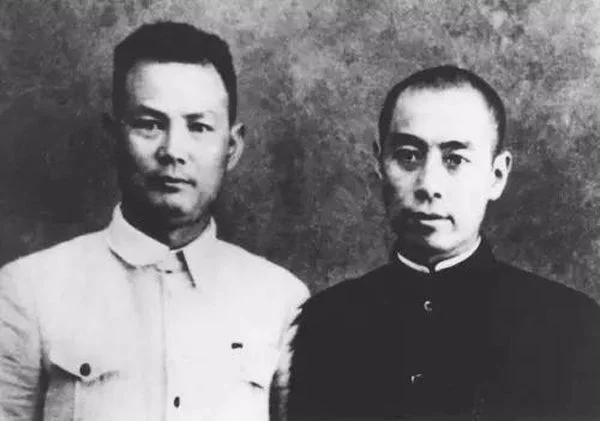

(周恩来和叶剑英在长沙)

全城被焚十分之九,烧毁房屋5万余栋,烧死百姓三万余人。这场燃烧了3天的大火,使长沙与斯大林格勒、广岛和长崎一起并列为第二次世界大战中毁坏最严重的城市,史称“长沙文夕大火。”

周恩来脱险后又返回长沙。当他站在天心阁城楼上鸟瞰,断壁残垣,满目疮痍。他指示抗敌演剧第—、二、八、九队和抗敌宣传第—队120多人进城安抚民众,并成立了主要由演剧队员充任的“长沙大火善后突击工作队。”

突击工作队分宣传、救济和调查三个组,佩戴盖有八路军驻湘办事处印章袖章的组员在长沙城内清扫瓦砾、摸排粮食仓库,在各区开设施粥站。湖南省财政厅、民政厅和教育厅三厅厅长专程来道谢,并送来奖酬三万元。当局也以救灾委员会的名义拨出款项,由突击工作队承担放赈工作。突击工作队在长沙教育会坪(今教育街省农业厅)和前湘军49标演兵场协操坪(今湖南人民体育场)放赈,按每人5元标准、一天之内给9万灾民发放了救济款。三位厅长送来的奖酬也随之发放给了灾民。抗敌演剧队的善后救灾工作到11月底结束。

坚持:化解危机,坚持演出

(1939年冬,抗剧八队与抗剧二队在长沙岳麓山合影)

武汉会战后,抗日战争进入相持阶段。国民党发动了五次反共高潮,推行“溶共、限共”方针,解除了郭沫若的厅长职务,采用行政手段将抗敌演剧队改编为军事委员会政治部抗敌演剧宣传队,简称剧宣队。

被称为“流行解放区”的演剧队到达国民党控制的战区后,生存环境十分险恶。从1939年至1941年“皖南事变”及以后的三次反共高潮期间,孩子剧团和电影放映队的领导权被夺走。十支抗敌演剧队中的五支被解散和撤销。抗敌演剧十队被战区政治部派人强行接管、撤销。抗敌演剧四队被战区政治部下令就地解散。1940年东北军57军发动兵变失败后,抗敌演剧六队成员受牵连全体被关押,战区政治部下令六队就地解散。抗敌演剧第七队改编为剧宣三队后,即被国民党第三战区政治部控制变质解体。此外,四支抗宣队也被解散三支。

被改编为抗敌演剧宣传队、硕果仅存的六支队伍分别是:剧宣二队、四队、五队、六队、七队、九队。分别是由前抗敌演剧第三队、第一队、第九队、第八队、抗宣一队、抗敌演剧第二队改编的。其中,除剧宣六队和七队外,都建有中共秘密支部。

为了不被战区政治部找到把柄,为了生存下去,抗敌演剧第八队曾将书信、书籍、文稿等一体焚烧,竟烧开了几行军锅开水。在艰苦的条件下,各队仍坚持演出。第八队赴92军21师驻地平江前线慰问,一名班长看了《亲兄弟》演出后深受感动,当晚越过防线俘获日军军官若林政。若林政战前曾任上海日本啤酒厂会计,会说上海话。他被俘后,在21师军民大会上作了反战讲话。后来参加了由被俘日军组成的反战大同盟。

抗日战争胜利后,为适应政治形势的发展,取消了队名中的“抗敌”二字,改称为演剧队。

1946年1月初的一天深夜,周恩来在重庆曾家岩五十号接见在西南的演剧四、六、九队队长和新中国剧社负责人,从深夜11时到凌晨2时,长谈了三个小时。除重申了1941制定的“不演反共戏,不唱反共歌,不绘反共画,不写反共文章”方针外,特别增加了一条“不到反共前线”的底线。

1946年10月,演剧四、六、九队乘登陆艇先后从重庆抵达武汉,入住汉口中山大道民众乐园旁原日本宪兵队所在地大华饭店。刚安顿下来的演剧六队就面临一起可能突破底线的突发事件:军委会政治部颁令将其配属号称国民党五大主力之一的整编74师张灵甫部。为避免随整编74师上战场,刘斐章队长到武汉行辕向程潜主任申诉说:“演剧队是全国为数甚少的专业文艺队伍,竟配属到一个师里去了。而管辖四省的武汉行辕还不如一个师级单位,连一个演剧队都没有配属,是否调配失当?”程潜和行辕政治部认为刘说得在理,遂命其留在武汉。不久,收编为武汉行辕新闻局巡回工作第二队,与演剧六队队名并列使用,就此避免了一场危机。

演剧四、六队在汉口联合举行记者招待会以扩大影响,还在主流报纸上登载的大幅广告上公然宣称“歌唱的是人民的痛苦和要求,首首都有切身的现实意义。”首场联合音乐舞蹈会在汉口演出五天五场,在武昌演出七天七场,轰动一时。当地报刊评价:“节目繁多,内容新颖,观众咸称闻所未闻,见所未见,耳目一新。”在武汉期间,演剧六队的演员阵营和舞台艺术水平均达到鼎盛时期。

演剧六队在汉期间,地下党刘实系统党员就与他们取得了联系。中共武汉市工委成立后,派职业青年支部负责工运宣传工作的韩伯村等人秘密与队部联系。1947年12月,演剧六队与演剧四队从汉口迁到武汉行辕管辖的湖南长沙,将怡长街原联华露天电影院改建为联华剧院作为队部和演出场所,并再次更名为国防部联勤总部特种勤务署演剧第六队,简称演剧六队。

(1941年抗敌演剧二队和八队庆祝长沙会战大捷演出剧照)

与此同时,为开辟大江两岸工作以及粤汉铁路鄂湘段几个大中城市的工作,中共湖北省工委在长沙建立了特别支部,湖北省工委委员陈克东兼任长沙特支书记。1948年4月和6月,分别发生了湖北省工委、武汉市工委系统党组织遭破坏的“汉阳武工队事件”和“红十字补习学校事件,”汉阳武工队负责人岳健中改名张立武、韩伯村以及胡原等人转移到长沙投靠演剧六队,寄居在队部联华剧院內,党组织关系转长沙特支。1948年10月开始,张立武在队内发展胡有仪、陈学佩入党,批准失去组织关系的鲍莫若重新入党。1949年1月,长沙特支脱离武汉市委直属中共中央上海局领导。长沙特支第二任书记刘晴波决定将单线联系的党员组织起来,并于1949年1月下旬在长沙岳麓山云麓宫成立了湖南文艺界第一个党组织——演剧六队党支部。张立武任支部书记。

结局:青草绿了又枯了

1946年10月,作家端木蕻良在演剧四、六队武汉联合演出序言中写道:“在湘桂撤退的时候,四队曾有四位同志被炸伤。六队的同志陈佩琪小姐、毛俊湘小姐、朱安华同志、李虹同志都向祖国奉献了他们年轻的生命,而陈佩琪小姐就是在武汉牺牲的。他们沉静的工作,默默的死去,很少有人知道他们的名字。青草在他们的坟头绿了又枯了,雨滴落下来又干了,但是他们扔下来的火把,仍然在别人的手里点燃。”七十二年后,女作家严平撰写了讲述演剧队往事的纪实小说,副标题就是《青草绿了又枯了》。

(抗敌演剧第八队(后演剧六队)工作路线图)

让我们看看坚持到最后的六支演剧队的结局。

1946年春,拒绝上反共前线的演剧五队和七队,利用当局与地方军阀的矛盾,通过关系分别从云南昆明和广东曲江调到广州。6月,处境艰难的两队根据周恩来“相机撤退”的指示,采取复员的方式,大部分队员离队转移到香港,成立了中国歌舞剧艺社,演剧五队和演剧七队不复存在。1948年底,艺社队员抵达广东东江游击区,与香港中原剧艺社和香港进步青年联合组成华南文工团,后扩充为广东歌舞剧院。

1946年7月,曾参加过《黄河大合唱》延安首演、转移到北平的演剧二队,安排20余位队员转移到解放区。1948年5月,根据中共北平城工部指示组织撤退,8月12日全队以举行纪念建队10周年为掩护, 一夜之间撤到解放区。该队光未然与抗敌演剧第九队冼星海合作创作了不朽巨作《黄河大合唱》。

1947年12月,演剧四队离开武汉南下长沙。1948年5月,国民党当局调四队重返武汉,不久派往南京。为防止当局迫害,四队中共支部经上级批准,组织队员分两批由天津、北平进入华北解放区,组成华北大学第三文工团。部分队员因平津战役开始,交通阻断,未能进入解放区,与杭州地下党取得联系后撤到杭州隐蔽。1949年5月3日杭州解放后,与解放军第三野战军七兵团文工团合并为浙江省军区文工团。

1946年10月,演剧九队从四川到达武汉,不久奉调无锡。1948年进入上海,演出进步剧目,配合民主运动。1949年5月27日上海解放后,编成华东文工二团并在此基础上扩充为上海人民艺术剧院。 九队是唯一一支1937年从上海出发,又回到上海的演剧队。

六队是坚持到最后的演剧队。据《团体日记》记载:从救亡八队1937年9月18日在南京孝陵卫首场演出《放下你的鞭子》,至1949年3月在长沙末场演出《钗头凤》的十二年间,他们辗转经历苏、皖、鄂、湘、川50个县市和68个集镇,总计演出915场,上演剧目187个,观众累计906930人次,从建队初期的11人,发展到最高峰武汉时期的48人。1949年3月至8月,六队在地下党长沙特支领导下,开展拥和迎解工作。8月5日,长沙和平解放,原中共中央中原局创办的中原大学文工团59名文艺工作者随军南下长沙。演剧六队大部分队员与中原大学文工团合编成刘斐章任团长的湘江文工团,后扩编为湖南省文工团和湖南省话剧团。联华剧院扩建为湖南剧院。六队美工周令钊绘制了开国大典天安门城楼的毛主席像。

青草枯了,但春风吹又生。

二0一九年十一月十五日写成初稿

二0二0年十一月改写

(作者系党史研究者)

(本文主体部分曾以《驰骋江汉文艺兵——演剧队在武汉的战斗历程》为标题,发表在中共武汉市委党史研究室主办的《武汉党史》2020年第4期、《纪念抗日战争胜利75周年专栏》上。特别鸣谢武汉市委党史研究室特许刊出。)

责编:廖慧文

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号