湖南日报·新湖南客户端 2022-06-03 00:18:35

编者按

“六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出……”唐人杜牧的《阿房宫赋》,以书口相传的历史为底,展开了一场对于秦帝国慑服四海、营造宏伟宫殿的华丽想象。

秦朝,中国第一个大一统王朝。它的大一统只维持了14年,帝王将相、宫殿楼阙均已化为尘泥。但这个短暂帝国却影响了中国两千多年。对于秦朝,我们只能隔着时光眺望,用残缺史籍中的寥寥数笔发挥想象吗?并非如此。1974年,秦始皇陵兵马俑发掘,大秦武士结阵列队而来。2002年6月3日,秦代考古在湖南省龙山县里耶镇取得了重大突破——3.7万余枚秦简逐渐出土了。

20年间,这些秦简被文物考古工作者、历史研究者精心保护、释读,一部清晰的“大秦社会百科全书”徐徐展现眼前。兹以此文,纪念里耶秦简出土20周年,带大家回到那个被简牍所记载的、被秦时明月照耀着的里耶。

(里耶古城遗址。胡荣春 摄)

(里耶古城遗址。胡荣春 摄)

胡域 张治国 彭昌辉

北纬30度线上,湖南四大水系之一的沅江的最大支流酉水河,在湘鄂渝边区的武陵山中流淌不息。它从海拔2000米的酉源山狂奔而下,一头撞在了八面山的怀抱之中,不由得放慢脚步前行,年长月久,冲积出一块小盆地来。这,便是里耶。

里耶,湘西龙山县最南端的边陲古镇,早在上万年前就有人类居住。在水运时代,它凭借其相对优越的交通位置,贸易繁荣一时。但总体而言,因处于武陵山腹地,它在漫长的历史中仍是偏远小城。

2002年的春夏之交,宁静的里耶,一个沉睡2000多年的古城缓缓醒来,震惊世界。

“中华第一井”

草长莺飞的5月,雨润花稠的初夏。

古街漫步,高高的青砖墙,深深的巷子,古老的商家铺面,还有那卧在酉水边、诉说着往事的青石码头,都是明清商业繁华的背影。20年前,另一扇大门打开,古镇风韵一下跳过明清,陡增数千年厚重。

5月25日,我们在里耶见到了原湘西州文物管理局副局长、副研究员龙京沙。尽管时隔20年,他作为当时现场考古的副领队、里耶秦简的主要发掘者之一,当时的发掘情景,仍然历历在目。

龙京沙第一次将探寻的目光投向里耶,要追溯到上世纪80年代。1989年,里耶镇的几个泥瓦匠在附近一个叫麦茶的地方取土时,意外地挖出了一批陶器和青铜兵器,随后到来的考古队就地发掘,很快清理出了50多座战国时代的古墓。

根据龙京沙的经验,在湘西古墓群处必有古城址。1996年,龙京沙在距离古墓群不远的里耶小学调查中,发现了夯土带和绳纹瓦片,“这是古的夯土墙和筒瓦!”

2002年春天,因酉水河修建碗米坡水利工程,里耶镇临河的一段将被淹没,而龙京沙6年前发现古城线索的地方,刚好将被埋入大坝的下方。这件事引起了文物部门的警觉,考古队再次来到里耶。这一次,验证了龙京沙的判断。

2002年5月18日,省文物考古研究所研究员柴焕波作为领队,带着龙京沙主导里耶的考古现场。5月23日,随着挖掘的深入,一件令人意想不到的情况发生了,灰坑中竟然出现了一个巨大的正方形木框。经过几天的清理,人们发现,这个巨大的方框已经深入地下达到4米——这是一口前所未见的大井!

时间来到2002年6月3日。龙京沙说:“这天,我永生难忘。”

上午9点,井上工作人员尚巍告知,在淤泥中浮选时,负责人邹波平发现一块木片上有奇怪的墨迹,第一枚里耶简面世了。

当时,龙京沙正在距地表7米处的井下作业,听了这个震惊的消息后,他不由自主地背靠井壁躺坐在淤泥上,随后,他又迅速向井上爬去。现场也中止了发掘,向省考古研究所所长袁家荣报告重大考古发现。

经研究,6月5日,挖掘工作又继续进行。但这时正处于梅雨季,雨水渗透、酉水涨落,江面不时超出井中的操作面。古井经不起浸泡,随时可能发生坍塌。

一号井的发掘有序进行,柴焕波负责整体调度,张春龙负责及时处理出土简牍,龙京沙亲自下井清理。他每天带着15个民工,4人一组,在井下轮流作业。作为现场指挥,他则不能轮换休息。每天,龙京沙都是第一个下井,最后一个出井,工作时长达12小时以上。由于脆弱的竹简经不起任何发掘工具的受力,他们只能凭借双手去挖掘。

龙京沙回忆,连续挖掘,他的指甲缝里都塞满了渣滓,稍一用力就钻心的痛。“当时心里很矛盾,恨不得赶快挖完,(因为)怕出安全问题;同时又默默期待,希望多出些简,挖一辈子都好。”

2002年6月27日,在他们用手抠了好几十立方米的淤泥之后,这口古井终于发掘到距地表17.28米深的井底——发掘工作告一段落。

(一号井发掘现场。)

(一号井发掘现场。)

这次里耶共发现三口古井,秦简主要就集中在这口后来被称为“中华第一井”的一号井内。经统计,遗址内共出土秦简3.7万多枚(含无字残简),20余万字。其数量是此前全国发现秦简总和的7倍之多。

里耶秦简的出土,震惊全国、震惊学界,被誉为21世纪最伟大的考古发现之一。尤其难得的是,古井并非孤立,而是处在一个平面格局和地层关系都相当清楚的古城内,相对应的还有各个时期的墓葬群。对秦简、古井、城址和墓葬的发掘和研究,考古工作者获得了多个方面的丰富信息,为史料匮乏的秦史,提供了大量珍贵素材。

秦代的老虎肉,多少钱一斤?

(里耶古城遗址。)

(里耶古城遗址。)

武陵山区在历史上偏安一隅。但是在战国时期,却是战略热点——秦国与楚国交战的前沿,这就是里耶古城存在的历史大背景。“楚强则秦弱,秦强则楚弱,其势不两立”,前318年,秦起兵伐蜀克巴,随之由巴蜀水路东进,与楚国在酉水流域相峙。

专家推测,它在战国时期应该是楚国人修筑的军事城堡。战国末年,秦军强势,楚军被迫东迁,这座城可能在那时被秦人占领,随后度过了秦朝的大一统时光。在秦朝,里耶是迁陵的县治,也是洞庭郡的前沿阵地、重要的后勤供给基地和军队休整、训练的营地,生活安逸,经济繁荣。秦末农民起义,当地的秦朝基层官吏弃守里耶,撤退前将衙门档案都丢入了井中。

一个大时代浓缩于一座城,一座城又浓缩于片片木简。在这个两千余年前的热点地带,人们是如何生活的?经多年的整理、研究,大量信息呈现出来。

专家介绍,里耶秦简完整地记载了从秦始皇二十五年到秦二世二年之间,洞庭郡迁陵县的行政治理与高效运转的真实状况,全景式展现了秦代县政运行及政治、经济、军事、文化生活。

秦朝建立了多层次、多系统的行政管理网络,郡的主要长官有掌管政事和军事的郡守、负责军事与人事任免的郡尉,还有中央派遣监察郡级官吏的监御史。郡下设若干县,主要长官有掌管政事和军事的县令、掌管文书及刑法的县丞、掌管军事的县尉。县以下设有若干乡、亭、里,各级官吏各司其职,分级管理,分工与合作。

对于现代人来说,生活物价、上班考勤、年终述职、携带身份证出行是生活的日常。在秦朝百姓的日常里,它们也同样存在。

这里物阜民丰。从记载的迁陵一带的农作物看,既有南北皆宜的粟、荅、韭,也有仅见于南方的梅、橘;枝(枳)枸、冬瓜作为迁陵特产更是供奉皇帝的献物。当地的农作物还远不止这些,从“五谷杂粮”“调味饮料”“瓜果蔬菜”的各种记录中可以看到秦人丰富的饮食结构和“一日二餐”的饮食习惯。

(里耶古城遗址出土的藠头。)

(里耶古城遗址出土的藠头。)

“这是我亲手发掘的,两千多年前的藠头。”在里耶秦简博物馆,馆长周东征指着一根浸泡在特殊药水中、根须完整的藠头介绍,“出土的时候还非常新鲜。”

秦朝百姓还把各种肉的价格详细记录在竹简上,其中记录的一个秦朝时买卖虎肉的故事,让现代人认识了一个古代“吃货”。

木牍上文字为:

“卅五年十月壬辰朔乙酉少内守履出黔首所得虎肉二斗卖于更戍士五城父□里阳所取钱卌率之斗廿钱 令史就视平 魋手”

释意如下:

“秦始皇三十五年十月壬辰朔乙酉那天,叫履的少内守(相当于今县财政局代局长)把老百姓获得的二斗虎肉卖给了一个叫阳的更戍(秦代戍卒的一种),身份是士五(地位高于百姓),原籍是城父县(今安徽亳州东南)某里。县少内这次买卖获得了四十钱,算下来是一斗二十钱。一个叫就的令史(掌管文书的小吏)监察,文书由叫魋的人书写而成。”

简而言之,当时的百姓捕获了一只老虎,少内守将虎肉卖给了一位叫阳的士兵,得了四十钱。

当时士卒的日工资是八钱,所以这位叫阳的士兵花了五日的工资,来买老虎肉吃。秦代一石是一百二十斤,一斤相当于今天的半市斤左右。一石为十斗,换算下来,二斗相当于十二市斤,六千克左右。五天工资买六千克虎肉,不知道在当时算不算贵。当时粟是一石三十钱,虎肉是粟价的6.67倍,应该还是比较高昂的消费。

同样被记录的还有迁陵官吏的工作日常。根据出勤统计木牍显示,迁陵官吏的办公时间为卯时上班,申时下班,日出而作,日落而息。迁陵县往来公文的接收与收发,不仅记录年月日,还精确到时、分。

此外,从里耶秦简中还可以读到许多关于各类户籍管理、农业手工业管理、司法管理、物资管理、公文邮传的档案资料。

“大一统”

历史学家钱穆先生说:“古希腊有民无国,古罗马有国无民,古代中国有国有民。”自从秦始皇在公元前221年统一中国,在全国推行郡县制,统一货币、文字、度量衡,奠定了中国维持统一的文化和政治基础,中国2000多年大一统的传统就此一脉传承下来。

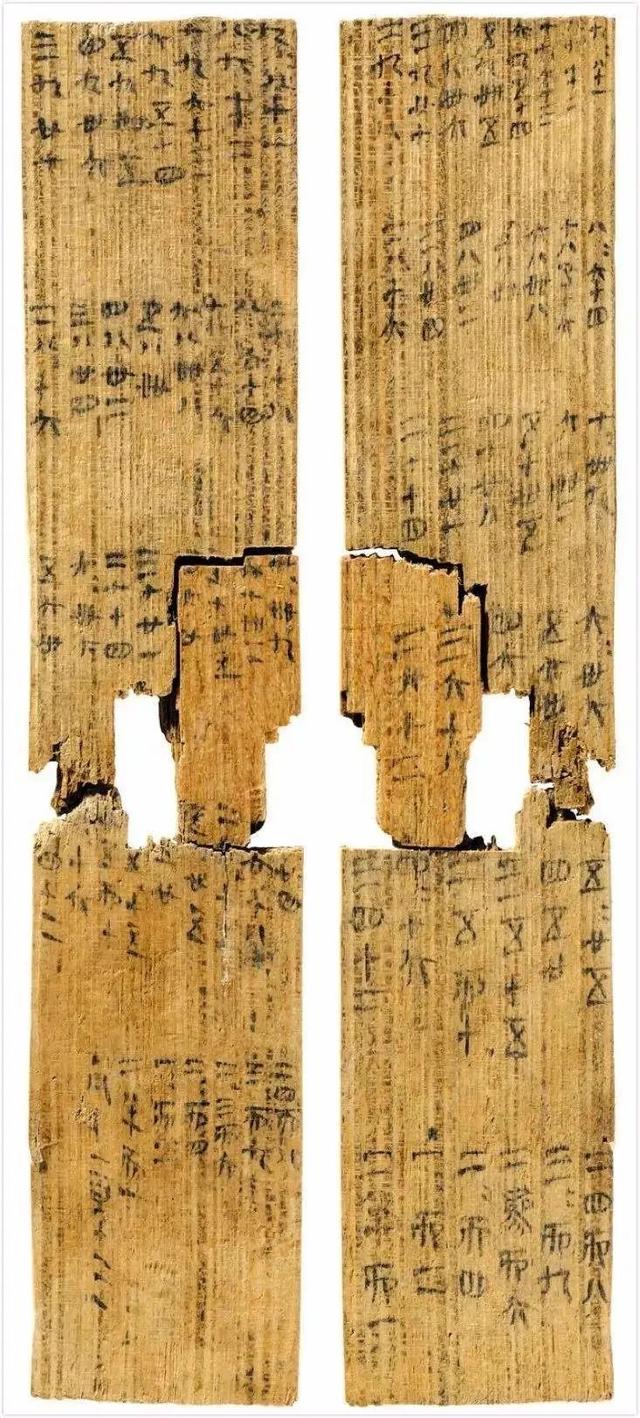

“百代都行秦政制”,但在古代正史上,关于秦朝的记载不足千字,即便加上秦朝名人列传上的部分记载,也很难还原一个辉煌的大秦帝国。里耶秦简无疑是释读中华文明的一把“密匙”,极大丰富了此前几近空白的秦朝历史文献。例如,世人皆知秦朝的“书同文”政策,但当时究竟是如何推行至全国的,后人却知之甚少。里耶秦简出土的“更名木方”,提供了“书同文”的具体实物证据,使人们能够更真切地复原它的本来面目。

(“九九乘法口诀表”秦简。)

“书同文”的影响,绵延到两千年后。放眼世界,能够直接与两千年前祖先所留下的文字进行交流的只有中国人。漫步里耶秦简博物馆,我们看见,一位中学生站在“九九乘法口诀表”秦简前,仔细端详,就能够大声、准确的读出其中的“一一得一、一二得二……”这枚秦简也是迄今为止,我国发现最早、最完整的乘法口诀表实物,比西方最早的乘法口诀表早600多年。

“迁陵以邮行洞庭”简的出土,则透露出许多古代邮政的痕迹。秦代的邮人是职业化的,县、里会按照规定给予他们一定田宅,而且还能免除赋役与徭役。该简是迁陵县寄往洞庭郡的邮书封检,上面记录了公文收发地址和邮传方式,此次快递由迁陵县邮递员步行或摇桨将官署公文送达洞庭郡,它也成为中国最早的信封。

无论是《史记》《汉书》等文献记载秦始皇统一全国后天下分为三十六郡,抑或是后来专家提出的四十八郡等说法,均无“洞庭郡”。“迁陵洞庭郡”字样的木简,以及里耶秦简中的公文简牍频繁出现“洞庭郡”,证实了早在秦始皇统治时期就设有“洞庭郡”,颠覆了历来关于秦朝行政区划的认识。

故宫博物院原院长、考古学家张忠培说:“里耶古城的发掘和秦简的出土,是中国考古学最为重要的发现……随着考古的深入,研究的深入,我们看不到的价值就会越来越高。”

保护接力

20年来,一场不停歇的文物整理、保护、利用的接力赛在沉睡千年的小镇上开跑——

发掘不久,时任国家文物局局长张文彬获知这一消息后,立刻向国务院专报了《关于湖南龙山里耶秦简考古发现的报告》,时任中共中央政治局常委、国务院总理朱镕基,时任中共中央政治局常委、国务院副总理李岚清就此作了专门批示。同年11月,国务院正式下文增补里耶古城遗址为第五批全国重点文物保护单位。这是我国第一个特批公布的单个全国重点文物保护单位,开创我国在特殊情况下及时公布保护非常重要的文化遗产的先例。

20年里,里耶镇总体规划通过;里耶古镇历史文化街区整治工程启动;里耶古城遗址保护规划启动;里耶古城考古发掘五年首次国际学术研讨会举行;里耶秦简博物馆开馆,后成功申报为国家二级博物馆;秦简特种邮票发行;“小城故事——湖南龙山里耶秦简文化展”在中国国家博物馆开幕;首都博物馆龙山分馆在里耶秦简博物馆揭牌成立,呈现秦代“鼎与简”的对话;里耶秦简博物馆专家库成立……

20年里,一代人为里耶秦简的保护和“破译”孜孜不倦。2006年,《里耶发掘报告》出版;2012年至今,湖南省文物考古研究所先后出版了《里耶秦简(壹)》《里耶秦简(贰)》。去年底,中西书局出版了《里耶秦简研究论文选集》。

湖南省文物考古研究所研究员张春龙以前主要是做新旧石器时代的考古,但里耶秦简的发现,改变了他的工作重心。他的工作兴趣渐渐地转移到简牍保护整理上。

长久以来,在整理简牍资料时,学界多聚焦于文字。他却慧眼独具,对器物本身的特征也给予关注。他察觉到,刻齿简上切割而成的符号,很可能与简文所见数字存在某种对应关系,所以在整理简牍释文时特意做了标注。“当时对里耶秦简还有不少弄不清楚的地方,现在基本上看得明白了。”张春龙说。

站在里耶古城遗址之上,看酉水不舍昼夜地流去,秦人曾在“城内”仰望的八面山,从云雾中探出头。“秦王扫六合,虎视何雄哉。” “伤心秦汉经行处,宫阙万间都做了土。”时至今日,里耶秦简的整理工作仍在进行,一个雄踞于漫漫历史长河中的大秦帝国,面貌将会越来越清晰。

责编:廖慧文

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号