湖南日报·新湖南客户端 2022-08-15 11:35:28

湘江夜话,延续强国之梦

陈文革

●引言

湘江,是一条蓝色的忧郁之河,也是一条红色的血性之河。从屈子行吟,到杜公垂钓,从朱张会讲,到船山立学,忧郁之音与铿锵之声化作千年波涛。

退职的云贵总督林则徐乘官船抵达湘江,只为见一个不曾谋面的寒士——左宗棠。林左二人畅谈今昔,无所不及。林则徐临别赠言:“将来东南洋夷能御之者或有人,而西定新疆,舍君莫属!”左宗棠不负重托,一步步将理想变为现实。三十年后,不但收复新疆,还挥师东南,抗法保台。

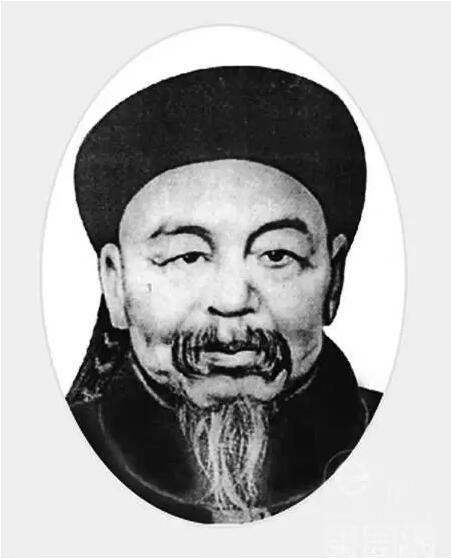

△林则徐(1785-1850)

一、林则徐绕道湘江,朝长沙而去

秋深了,异常的阴冷,仿佛冬天已经来临。

霜侵病树怜秋叶,风劲边城澹夕晖。

重镇岂宜容卧理,乞身泪满老臣衣。

六十五岁的林则徐形容憔悴,低吟着自己离开昆明时作的诗句。

回想自己的一生,也有过夏天般火热的年代。想当年虎门销烟、抗击英夷,那是多么痛快淋漓啊!如今,壮志未酬身已老,如秋叶飘零,如夕阳西沉!

“唉——”林则徐一声长叹。

八年前,朝廷追究鸦片战争的责任,将他发配新疆,由于暂时还要担任监督黄河修复工程的任务,实际上一年多以后他才到新疆。三年后,他在天山南北屯田垦殖,业绩颇佳,道光皇帝赦免其“罪”,任命他为陕西巡抚。一年后,又任命为云贵总督。在云南,夫人郑淑卿病逝,自己也经常疾病缠身。林则徐多次上奏朝廷,请求退隐,皇上终于同意他辞职还乡。

在夫人去世的第二年九月,林则徐带着三个儿子——汝舟、聪彝和拱枢,守护着夫人的棺柩,踏上了返回故乡福建的归途。

他们经过贵州,顺清水江而下,转入湖南的沅江,然后入洞庭湖。本来可以穿越洞庭湖直接北上,入长江,再转道回福建侯官(福州)。但是,林则徐的官船却向南绕进湘江,朝长沙而去。

绕道长沙,林则徐是要去完成两大心愿。一是夫人生前笃信佛教,他要到一个繁华的地方为夫人做一周年忌辰的佛事;二是要特意会见一个人,这个人林则徐早闻其名而未见其人,他就是陶澍大人和陶大人女婿胡林翼经常提及的湘阴左宗棠。

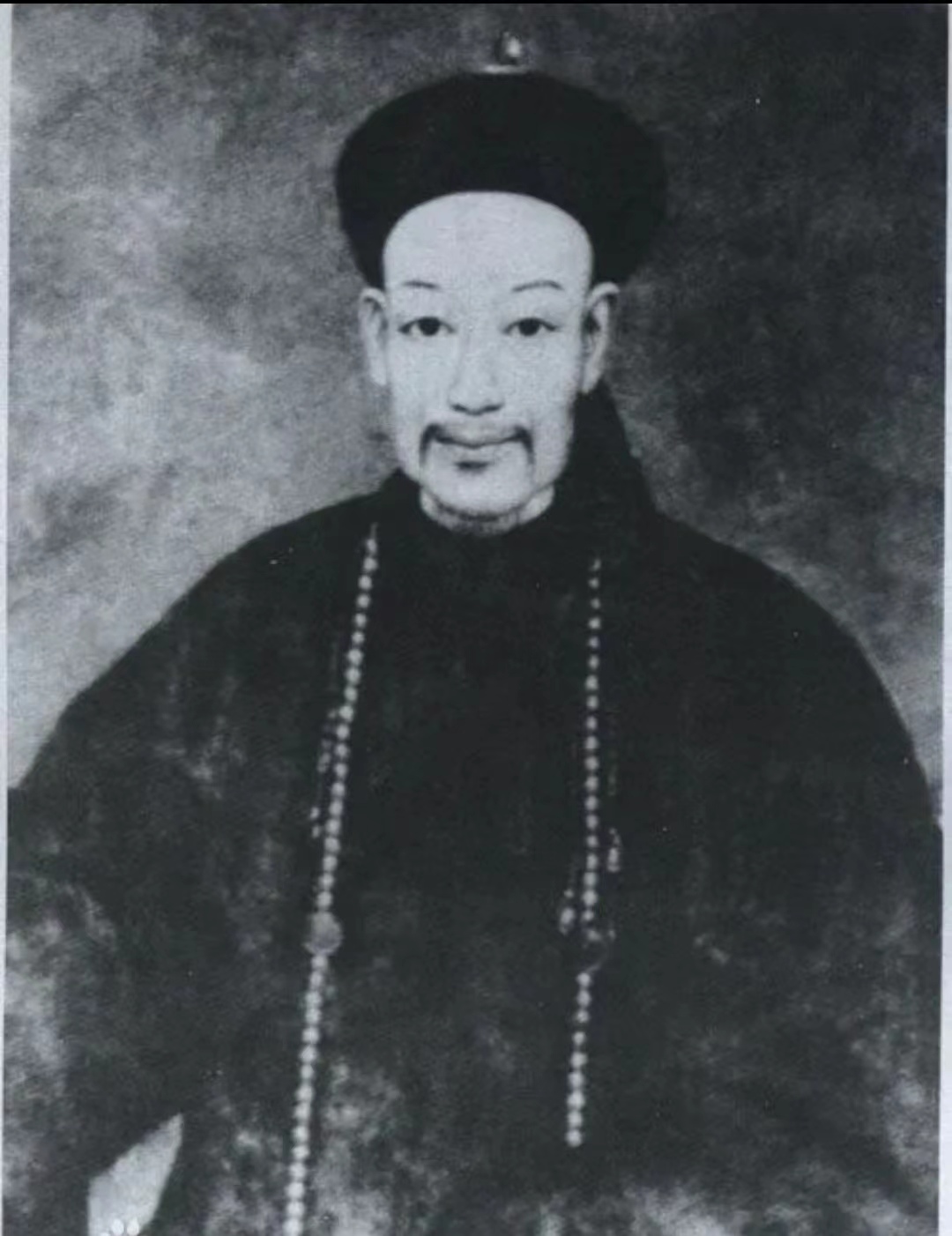

△左宗棠(1812-1885)

道光二十九年十一月二十日(1850年1月3日),林则徐的官船抵达长沙岳麓山下湘江码头。

夫人一周年忌辰的佛事在船上举行。为了不给别人添麻烦,林则徐一家仍然在船上住宿。夫人的灵柩停在后舱,林则徐在夫人的灵前点上香烛,船中香烟弥漫,随江风飘散,他的思绪也随之飘向苍茫的远方。

那左宗棠会来吗?林则徐暗想。

他任江苏巡抚时,两江总督陶澍就经常谈起左宗棠。那是十几年前的事了,当时的左宗棠还是一个二十五六岁的年轻人,陶澍就与他定为忘年之交,并结为儿女亲家。陶澍对他说:“左宗棠虽然年纪轻轻,却是个了不起的人才,他很快就会显山露水的。”不过,他又补充了一句:“但是,他也是个很怪的人。”

林则徐担任云贵总督时,重用了两个人,一个是江苏徐州人张亮基,举人出身,他推荐张亮基担任临安知府,后又擢升云南按察使、布政使;一个则是湖南益阳人胡林翼(号润芝),进士出身,他让胡林翼担任云南安顺、镇远、黎平知府及贵东道,平定了地方叛乱。胡林翼与左宗棠是同年同学,情同手足,也经常向林则徐推荐左宗棠。

“左宗棠之才到底如何?”林则徐问。

“左宗棠之才比我强多了。”胡林冀很干脆地说。

“陶公生前也很欣赏左宗棠,又说他是一个怪人,他到底是一个什么怪才啊?”

胡林翼皱了皱眉头说:“他这个人超级自信,也超级自负,他认为这世上他才是最了不起的人才,还自称当今诸葛亮!”

“呵呵,那你就写封信给他,请他来做我的幕僚。是骡子是马,总要牵出来遛遛。”林则徐笑道。

“好的,我先写封信试试,不知道他会不会答应。”胡林翼心里没底。

△胡林翼(1812-1861)

胡林翼写了信,左宗棠却拒绝了,不过,在给胡林翼的回信中,左宗棠畅述了多年来对林则徐的仰慕之情:

海上用兵以后,行河、出关、入关诸役,仆之心如日在公左右也。忽而悲,忽而愤,忽而喜,尝自笑耳!尔来公行踪所至,而东南,而西北,而西南,计程且数万里。海波沙碛,旌节弓刀,客之能从公游者,知复几人?乌知心神依倚,惘惘相随者,尚有山林枯槁,未著客籍之一士哉?

……坐此羁累,致乖夙心,西望滇池,孤怀怅结,耿耿此心,云何能已!

这样,林则徐没有请到左宗棠。

现在的湖南巡抚是刚上任的广东花县人骆秉章,而布政使则是山东济宁人、原江宁布政使冯德馨,他曾在贵州为官,与林则徐有许多共同话题,两人相见,很是亲切。

林则徐让冯德馨安排一辆气派的马车,然后派跟随自己多年的仆人林忠,随着车夫去湘阴柳庄,将左宗棠请来相晤。林忠领命而去。

旷野寂寥,朔风扑面,三匹骏马跑得热气腾腾,林忠和车夫却感觉有些寒冷。

沿江边山路奔驰了个把时辰,来到了湘江边上的樟树港镇。林忠没想到左宗棠在这里还颇有声望,他向镇上人打听左宗棠家在哪里,立即有人围过来,热情地指向柳家冲柳庄的位置。

△湘阴柳庄

林忠和车夫进了柳庄大门,左宗棠在家,林忠简单地说明身份和来意,左宗棠很惊讶,赶忙将林忠和车夫迎进书房“朴存阁”。林忠盯着书房对联——“文章西汉两司马;经济南阳一卧龙。”心想,这左宗棠确实满腹经纶,非等闲之辈。

分宾主坐下后,林忠向左宗棠呈上林则徐林大人的亲笔信。左宗棠起身,用双手恭恭敬敬地接过信函,只见信封中间写着“左季高先生台启”,左侧下端则是“林则徐缄”,颜体行书,洒脱稳健,左宗棠一见如故,心头一热。左宗棠虽然没见过林大人,也没有与林大人直接通过书信,但他在亲家陶澍的安化老家对林、陶二人的书信经常细心研读,因此,他看见熟悉的字体,就仿佛看到了林大人本人。左宗棠看着信,心潮起伏。

林忠急切地说:“林大人久闻左先生盛名,想诚邀左先生现在就前往长沙会晤!”

“宗棠不过一乡野寒士,何劳林大人如此牵挂?”左宗棠说,“请林总管稍等片刻,宗棠略具衣冠,马上前往。”

左宗棠来不及留林忠和车夫吃饭,只叫夫人周诒端准备了一包安化茶叶,就匆匆忙忙随林忠而去。

二、左宗棠一脚踩空,掉进了河里

赶到长沙码头时,已是夕阳西下。

左宗棠下了马车,只见半天红霞,满江赤色。

林则徐的官船很显眼地停靠在码头边,船头上一面“林”字大旗迎风招展。官船装饰简朴,与沿着码头排列的其他商船相比,根本说不上气派。

左宗棠远远望去,不由得暗自钦佩,单凭这一点,就可以看出林公为人、为官的风格,自己确实没有敬慕错人。想到这里,左宗棠心里忽然没有了紧张和忐忑,好像是来与一位久未见面的老友赴约。

码头上,站列着等候林大人接见的大小官员。

林忠接过左宗棠的包裹,抢先挤过人群,走进船舱对林则徐说:“老爷,左宗棠来了。”

顿时,在座的官员当中发出一片叽叽喳喳的声音。

“哦,是左宗棠啊!”

“对,就是那个三次赴考都没有考上进士的湘阴人!”

“这时候跑来,真不知趣!”

……

这些叽喳之声都传进了林则徐的耳朵。

“您看怎么办好呢?”林则徐苦笑着问冯德馨。他把接见官员的事完全委托给冯德馨处理。

冯德馨明白,林则徐主要是为了左宗棠才来长沙的,左宗棠才是林则徐最渴望见到的人。

“少穆大人,我们打扰已久,该是退席的时候了。”冯德馨说。

他站了起来,其他的人也跟着站了起来。

“那家伙搞突然袭击!你看他,还在岸边举手挥舞呢,生怕别人看不见似的!”

“他那是故意出风头嘛!”

官员们边走边窃窃私语,林则徐都听进耳里,他真想把耳朵塞起来,但是办不到,只好闭上了眼睛。

“有超凡才干的人,性格上总该有些不同吧!”当林则徐这样想的时候,忽然听到外面“扑通”一声响,接着又听到一阵叫喊声。

“出什么事了?”

“有人掉河里了!”

“谁呀?”

“左宗棠!”

“哈哈,是他!”

这些噪杂的声音钻进林则徐的耳朵,他睁开了闭着的眼睛。

有几个兵丁跳进了河里,有的人从岸上抛下绳子。

“不用啦!我会游水!”左宗棠把脑袋冒出水面,拼命地向两边摇晃,大声叫喊着。

为了上下船,从岸边到船上搭了几块跳板。左宗棠踏上跳板上船,那里站着卫兵,而且奉了命令,不得船上通知,不准进入,当然要拦阻他了。于是,左宗棠与卫兵发生了争执,还扭在了一起,左宗棠一脚踩空,掉进了河里。

左宗棠推开要救他的人,游到跳板边,爬了上来,浑身水淋淋的。

林则徐走出船舱,来到跳板前,而左宗棠岔开两腿站在跳板上。这就是他们的初次见面。

“湘阴左季高,果然名不虚传,有股子虎气!”

左宗棠一愣,抬头看着面前的这位老人,大约六七十岁的年纪,个子不高,典型的南方人方正平和的长相,消瘦的脸庞略显憔悴,分明见到他辛劳的生平,但眉宇间俨然有塞北大漠的肃杀凛然,尤其是颔下的胡须和浓眉下凌厉的目光。

“请问是林宫保吧?”左宗棠开口问道。

朝廷曾经赐给林则徐“太子少保”名誉称号,太子少保又称“宫保”,因为它是皇宫内的官衔,特别受到人们的尊重,让人感觉比威镇一方的巡抚、总督还要尊贵。

“这就是我家林大人。”林忠在旁边说。

“拜见林大人!”左宗棠两脚使劲地踩在跳板上,行了一个拱手礼。

“好啦,到船上来吧!”林则徐微笑着,伸出右手,握住左宗棠湿漉漉的手。

“惭愧惭愧!那我就……”左宗棠挺起胸膛,从跳板上走到船上,他的衣服不停地往下滴水。

“赶快换衣服,免得受寒!”林则徐说。

“谢林大人!”左宗棠颇为感动。

“汝舟!”林则徐回头对儿子说,“快把我的衣服拿来给季高先生!”

“好的!左先生,这边请!”汝舟把左宗棠领进船舱。

左宗棠随林汝舟入内舱换了衣服,出来时,这才发现汝舟身着素服,于是问道:“林兄为何身着素服?”

“先母去年过世,父亲辞官回乡,我们兄弟三人随船扶棺返回故里,故此穿着孝服。”

“哦,那就请林兄帮我备好香烛、纸钱,我先去祭拜伯母大人。”左宗棠望着一脸戚容的林汝舟,心情沉重地说道。

祭拜完毕,左宗棠才回到前舱。

三、湘江之上,两代英雄彻夜长谈

湘江之夜,江风吹浪,两个神交已久的忘年知己,相逢畅饮,放怀倾谈。

林则徐说:“今日所到之人,不尽是国家寄望之栋梁,但也是湘土一时之豪俊,季高能够脱颖而出,越步上船,临危不乱,处变不惊,确实非等闲之辈!”

左宗棠赶忙起身致谢:“林大人过奖了!”

“老夫虽壮志未酬,但雄心犹在。多年来,我走遍大江南北,塞外边疆,第一等大事就是为国求贤。今日舟过长沙,为的就是与季高见面,倾听季高高论。”林则徐双目炯炯,充满期待。

△湘江夜话雕塑

左宗棠平日自信过人,而此时,当代名臣如此推重自己,还是觉得受宠若惊,于是缓缓说道:“大人,学生蹉跎岁月,至今还是一介寒儒,哪敢纵论天下大事,妄议社稷安危呢?”

林则徐抚须笑道:“呵呵,当今诸葛亮怎么变得这样谦虚啊?读破万卷之人,岂有不心忧天下之理。老夫阅人无数,总觉得你我相见恨晚。陶宫保、贺耦耕贺光甫兄弟和胡润芝早已倾慕季高才华,我也早已耳闻。此外,还有季高的湘阴老乡、两江总督李子湘(李星沅)也多次夸奖过你哦!今夜别无他人,不妨畅所欲言!”

这时,林忠将茶水呈了上来。

林则徐略一品尝,眉头一扬,问道:“林忠,这是什么茶?为何这般清爽?”

“回大人,这是左先生送给大人的安化茶。”

“哦——”林则徐一声沉吟,望左宗棠一眼,沉思一会,说道:“陶宫保是安化小淹人,据说他的家乡在深山之中,资水之畔,青山绿水蕴育了上好茶叶,陶宫保在世时,还曾经将此茶作为贡品呈给皇上。”

左宗棠端起茶杯,也轻轻抿了一口,说道:“陶公入翰林时,曾经在京城成立消寒诗社,他是诗社领袖。他的诗大多源于生活,关乎国计民生。他写过一首《试安化茶》,广为传诵,诗中说:‘方其摘取时,篮篮遍山岜。晨穿苦雾深,晚焙薪火烈。茶成与商人,粗者留自啜。谁知盘中芽,多有肩上血。我本山中人,言之遂凄切。’安化茶虽好,但却是安化山区农民的主要经济来源,若遇天灾之年,则山无所出,民不聊生啊!”

“是啊,陶宫保在世时,还算是清明之世,而今,外忧内患,社稷民生更是艰难啊!”林则徐叹道。

“民不聊生,社稷唯艰,与其说是天灾使然,不如说是人祸所致!”左宗棠内心似乎奔腾着一股愤怒的火焰。

“嗯!季高认为朝廷现在面临的最值得注意的问题是什么?”林则徐眉头凝结,直视着左宗棠。

“我觉得与其说是最值得注意的问题,不如说是最值得担忧的问题,那恐怕就是匪贼横行吧!”左宗棠如在家中闲聊,无所顾忌,“去年和今年,湖广一带连遭水患,我家所在的地方号称鱼米之乡,尚且饿殍遍野,而南方的广西则更为严重。地方官员不但不体恤民艰,开仓赈灾,反而横征暴敛,将百姓逼上梁山。而今,在广西的造反组织中,尤其以洋教组织拜上帝会最为厉害,这恐怕是最值得担忧的了。”

“季高身居湖湘山野,怎么知晓广西情形?”林则徐一脸疑惑。

“弟子虽居山野,但弟子柳庄居所靠近樟树港,樟树港是湘江边上一个重要商旅往来之地。弟子常去那里与过往商人闲聊,商人中有顺湘江来往广西、湖南者,故此略知一二。”

“我在云南就听说那拜上帝会的头目是一个科举不顺的读书人洪秀全,据说他与湖南巡抚骆秉章大人是同乡,都是广东花县人。洪秀全在本地无以为生,窜至广西组织拜上帝会,聚啸山林,已成气候,不知地方政府为何不能弹压?”

“洪秀全深入广西山区,利用西方耶稣蛊惑民众,煽动生活无着落的流民建立武装,信众越来越多,势力越来越大,地方政府无可奈何。信众将洪秀全视为天父之子,言听计从,恐怕若干年后,大清最大的忧患就是这洪秀全了。”

林则徐跟外国侵略者打交道已久,以为英、俄等国才是清廷最大的敌人,现在左宗棠却指出最大的忧患是洪秀全,心里咯噔一下,一阵紧缩。

左宗棠见林则徐沉默不语,于是又道:“林大人,这洋夷之强大和洪匪之猖獗,倒是给我们一点启示,那就是,要想使官兵保持旺盛的战斗力,必须为官兵培植一种强大的精神信仰。洋夷和洪匪都以崇拜耶稣为动力之源,我大清八旗、绿营又以什么为精神支柱呢?”

林则徐眯眼看着大胆放言的左宗棠,心里顿生颓废。他徒然想起鸦片战争失败后自己在致李星沅信中所言:“军骄由于将懦,懦从贪生,骄从玩生,积重难返,比比皆是,虽有独清独醒之人,不能不权宜迁就,以避违众激事之过,此江河所以日下也。”大清立国已二百余年,八旗、绿营早已失去了往日雄风,贪腐、鸦片之风正腐蚀着这支军队的肌体,也正腐蚀着大清的肌体啊!林则徐沉思一会,望着江心点点渔火,不禁脱口而出:“假若朝廷早得季高,局势或有可为。”

谈锋正健的左宗棠一愣,眼睛里掠过一丝灰暗和激愤,但又转瞬即逝。

左宗棠手抚着茶杯,平静地说道:“宗棠不才,三试不第,只能在山野乡间以教书为生,虚度年华,今日所言,只能当作纸上谈兵而已。”

林则徐知道触动了左宗棠心中的隐痛,于是,起身给左宗棠添茶水,以示歉意。

左宗棠慌忙起身谢道:“不敢烦劳大人!”

林则徐笑道:“人生难得一知己,林某在老朽之年居然能遇到左君,实乃上天美意!季高,你我既读圣贤之书,当以修身齐家治国平天下为已任,你认为当今天下,当务之急是什么呢?”

左宗棠想都没想,脱口而出:“当务之急,首在防务。”

“哦?”林则徐一听,觉得此论新鲜,忙问道:“此话怎讲?”

左宗棠说:“首先,洋人觊觎大清不是一朝一夕了,所谓谈判只不过是形式而已,他们的贪欲将永无止境。因此,战端必然再起,防务之紧急,可见一斑。其次,今日之防务废弛,也不是一天两天之误,实在是由内乱而致外患。为长远之计,朝廷应该先修内政。但国事如此,兵事如此,又将奈何?”

见左宗棠慷慨激昂,近乎激愤,林则徐暗暗点头。

左宗棠接着说:“弟子数年来无所用心,只是于舆地、兵学略有涉猎。我以为国家之大患不惟东南沿海,也在西北边陲,甚至西北之忧甚于东南。西北边界绵长,多年经营不力,俄国、英国都已磨刀霍霍,伺机蚕食鲸吞。西北远离中原,朝廷节制调度多有困难,一旦风吹草动,朝廷将很难应付。”

林则徐一听,连连称道:“说得好,说得好!”

林则徐在新疆戍边数年,对西北防务隐患深有感触。他说:“季高,西北情形的确如你所言。西北虽不富庶肥沃,如果经营得当,广开垦殖,决不亚于东南。令人痛心的是,西北屯政不修,官员不力,使得根基浮动。我本有志于经营西北,却又蒙皇恩入关,致使事业未成,成为终生遗憾啊!”

……

两人聊着聊着,东方已现出鱼肚白,左宗棠便要告辞。

林则徐谈兴正浓,说道:“季高,你先不要急着走。”

林则徐命林忠拿来文房四宝,展纸挥毫,当即写下了一副对联:

此地有崇山峻岭茂林修竹;

是能读三坟五典八索九丘。

上款是:季高先生法正,下款是:侯官林则徐。

左宗棠一看便说:“这是乾隆年间名士袁枚的对联,弟子受之有愧啊!”

林则徐说:“对,这是袁枚晚年为自己的书房题写的。我赠你这副对联的意思,不是让你去读《三坟》《五典》《八索》《九丘》。”

左宗棠说:“大人的意思弟子明白,是在勉励弟子。”

林则徐余兴未尽,又挥毫写了一联:

苟利国家生死以;岂因祸福避趋之。

林则徐说:“这是道光二十一年,投降派诬陷我抗英有罪,皇上将我发配新

疆,我与内人在西安分别时写下的自励联句。”

左宗棠欣然道:“敬领大人教导。”于是也提起笔来,略一思索,写下一联:

是能养天地正气;实乃法古今完人。

落款为:少穆宫保大人教正,弟子左宗棠敬书。

林则徐满脸欣喜,抚须夸奖:“季高真正道出了老夫心愿,但愿你我不辜负此联。”

接着,林则徐对身旁的林汝舟说:“将我在新疆整理的资料拿来。”

林汝舟从箱柜中捧出一个蓝布书匣,放到林则徐面前。

林则徐望着左宗棠,深情地说:“海疆有英夷为患,西北有俄罗斯虎视耽耽。俄罗斯贪得无厌,已经吞并若干小国,终究会成为大清的边患。我老了,空有御俄之志,终无成就之日。老夫数年来留心人才,欲将此重任托付。将来东南洋夷能御之者或有人,而西定新疆,舍君莫属!今以我数年心血,献与足下,或许将来治疆用得着!”

林则徐好像是滴着心血临终托孤,略显苍老和疲惫,但眼睛里却放射着期盼的光芒,温情而热烈。

左宗棠早已站起,双手郑重地接过书匣,两眼湿润地说:“弟子宗棠,谨受教导,若有朝一日能领受皇命,率军西征,定当赴汤蹈火,不负大人重托!”

林则徐缓步走到舷窗前,用力推开窗页。一束晨曦从窗口射了进来,映在他的脸上,他朝着江水与山峦露出了笑意。

左宗棠跟着林则徐来到窗前。

林则徐握住左宗棠的手,指着舷窗外的红日说:“朝廷不能早日用你,实为一件憾事,但又何尝不是一件好事呢?有了这些年的磨练,才有了今日的左宗棠。当今之日,国威不振,以我观之,你为国效力之时不远了。厚积薄发,中年任事,正可有一番作为,跟姜太公相比,你还是这一轮朝阳啊!”

左宗棠听了,心潮澎湃,俯身便拜,说道:“弟子谨记大人教导,永志不忘!”

红日高升,林则徐启航北上。湘江边,左宗棠与林则徐依依惜别。

△福州船政局全景

四、苟利国家,以生死延续梦想

1850年农历三月,林则徐回到老家侯官。六月,洪秀全在广西桂平金田村一带聚集拜上帝会信众2万余人,准备武装暴动,清廷骇然。九月,清廷命林则徐为钦差大臣,赴广西平息暴动。林则徐抱病从侯官起程,一路翻山越岭,直达广东潮州。此时,林则徐病情恶化,只得暂住普宁行馆。

林则徐知道来日不多,命次子聪彝代写遗书,向咸丰皇帝推荐左宗棠,称之为“绝世奇才”、“非凡之才”。左宗棠的名字引起了皇帝和京城的注意。

道光三十年十月十九日(1850年11月22日),林则徐与世长辞。

左宗棠惊悉林公逝世的噩耗,痛哭着写下一副挽联:

附公者不皆君子,间公者必是小人,忧国如家,二百余年遗直在;

庙堂倚之为长城,草野望之若时雨,出师未捷,八千里路大星颓。

△新疆乌鲁木齐一炮成功广场左宗棠雕像

湘江夜话,如湘江之上的滚滚涛声,时时撞击着左宗棠的心胸!

十多年后,荣升闽浙总督的左宗棠驻节林则徐的故乡福州,创办福州船政,拉开了海防强国的序幕;二十多年后,左宗棠收复新疆,巩固西北边陲,创下丰功伟业;三十多年后,左宗棠重回福建,指挥抗法保台,捐躯福州行营。

湘江夜话,是英雄呼唤英雄的传奇!

△中法战争(1883—1885)形势图

(此文选自陈文革长篇历史小说《智慧人生左宗棠》,作者系湖南省作家协会会员,湖南省中学历史正高级教师、特级教师,左宗棠文化研究会副秘书长)

一审:周磊

二审:徐典波

三审:刘永涛

责编:周磊

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号