南方周末 2022-12-24 19:10:12

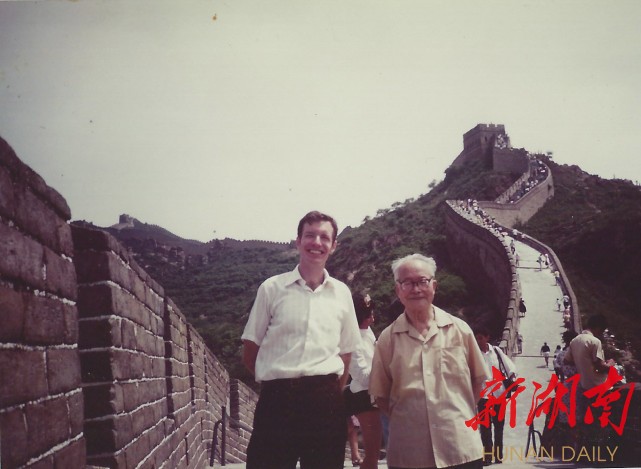

1980年代,金介甫(左)和沈从文(右)同游长城时合影。(受访者供图/图)

1977年,国内不少中文系学生尚不知沈从文为何人之时,大洋彼岸的学者金介甫已写出博士论文《沈从文笔下的中国》,而后在此基础上写成《沈从文传》。沈从文的学生汪曾祺为该书写序,“需要有一本沈从文传,客观地介绍他的生平,他的生活和思想,评价他的作品。现在有一本沈从文传了,他的作者却是一个美国人,这件事本身也是离奇的”。

金介甫接触沈从文的作品,始于1972年,当时他在哈佛大学东亚研究中心读博。当时他参与“以文学资料看中国近代现代史”研讨会,将沈从文的文学作品作为史料,用以研究民国历史。那时翻阅着《边城》的金介甫,对这位作家的人生知之甚少,却生发了对于湘西军阀割据史和苗族山歌的兴趣。随后,在史华兹和费正清的指导下,他开始深入研究沈从文的生平和著作。

金介甫写博士论文时,以为自己一生都不会来中国,更不用说见到沈从文。但很快,中国实行改革开放,他得以通过访问学者的身份到了北京。沈从文研究专家张新颖曾谈道:“一位海外学者研究沈从文,给沈从文的晚年带来很大安慰。金先生不只是研究沈从文的人,更是进入到沈从文生活的人。”

如今,在现代中国文学研究领域,金介甫已是美国汉学家的代表之一。与沈从文见面时,他只是个32岁的年轻人,对这位异邦青年,沈从文却十分信任。

1980年夏天,金介甫与沈从文晤谈了十二次,同游长城、天坛、香山。1980年冬到1981年,沈从文在美国探亲期间,两人再谈了六回。1981年沈从文回国后,金介甫又多次到他的故乡湖南凤凰考察。

对沈从文及一些当事人的访谈,为金介甫的研究提供了珍贵的一手资料。《沈从文传》多次援引访谈内容作为资料来源,从历史角度切入文学研究,长于史料挖掘与爬梳,注文字数几乎为正文的一半。

这本传记的原书名是“The Odyssey of Shen Congwen”(沈从文的奥德赛),金介甫意在强调,沈从文从湘西小城到北京、上海的旅程,是解读其创作生涯的关键。他早在阅读中发现这位“乡下人”的气质,比胡适、徐志摩等受过浪漫主义影响的博士更为“浪漫主义”。“他捍卫的最高理想并不像有些评论家说的那样,是什么象牙之塔,而是(由)个人主义、性爱和宗教构成的‘原始’王国。”金介甫将沈从文身上的特质归结为“浸透了苗族的诗意”。湘西孕育了这位作家,而在他的乡土文学作品中,他以浪漫和理想主义的笔调再造故乡,并思考在帝国主义与变革冲击之下,古老中国如何走出失魂落魄,重振精神。沈从文在中原正统文化之外,看见并指出了朝气蓬勃的楚文化可能为民族新生提供的价值。

金介甫也关注沈从文中年以后的思想性小说,这些作品很长时间内为一般文学史家所忽略,造成沈从文的名字被简单地与乡土作家画上等号。“他初起步时还是个筸军士兵,连标点符号也不会用,1920年代他的语言风格一变再变,最后被人称为文体家——牧歌式的、中国气派很足的作家。然而1940年代他又另起炉灶,开始学习西方意识流的某些手法。”金介甫写道。

自写作生涯始,沈从文不断汲取先锋派思想和技巧,并在创作中实验。弗洛伊德曾带给他不小的影响。在金介甫看来,沈从文是中国最早把弗洛伊德精神分析学说成功运用于文学作品的少数几位作家之一。沈本人也承认《边城》里包含一些弗洛伊德的象征。金介甫认为,1930年代的中国文坛,极少有这种打破墨守成规的创新,沈从文则在当时感到,他“可能是对‘思想解放’和开拓新文艺领域感兴趣的最后一位作家了”。

1949年之后,小说家沈从文转向了文物研究。1980年代,他的名字回来了,文字没有回来。1980年,沈从文受邀到美国访问,夫人张兆和随行。在东西海岸高校的讲座上,听众很希望听老作家亲口讲述自己遭受的苦难,但沈从文兴致勃勃谈论的是文物。他讲文学只讲一个题目——1920年代初到北京时的文坛状况。

因沈从文研究而闻名的金介甫,实际研究领域很广,从民国侦探小说到1990年代的新历史小说、反腐小说、法制文学,他都有涉猎。在完成手头的研究项目之后,他打算重返沈从文研究,写一本新的沈作赏析。

多年过去,金介甫“对于作为作家的沈从文和他的作品的观点并没有太大的变化”。他把沈从文视作中国现代文学史上与鲁迅并列的伟大作家,沈从文对阿城、韩少功、贾平凹等诸多作家、诗人产生过影响,在1940和1980年代,影响过两代湘西乡土作家。“可以设想,非西方国家的评论家包括中国的在内,总有一天会对沈从文做出公正评价,把沈从文、福楼拜、斯特恩、普鲁斯特看作成就相当的作家。就在我们西方世界,福楼拜、斯特恩、普鲁斯特的名声不是也有过几起几落吗?”

2022年12月,沈从文120周年诞辰前夕,金介甫接受了南方周末记者的邮件专访。

“沈从文的美国之行是中美文化交流的典范”

南方周末:1970年代,你开始着手研究沈从文时,能接触到的材料情况如何?

金介甫:20世纪三四十年代,沈从文是有名的作家。后来他成为艺术史家、文物专家。1950年代,他的书收藏在中国的图书馆和全球其他中文图书馆,但少有读者借阅、咨询。1960年代后期和1970年代,任何学者都很难在中国的图书馆查阅到沈从文的作品。

1970年代,记住沈从文的笔名(编者注,如小兵、璇若、休芸芸)后,我在文学杂志和报纸的文艺副刊上找到了他的个人作品,这些在收藏中文资料的西方图书馆里是可以找到的。我翻着杂志和报纸,一篇接一篇寻找沈从文的作品。当然,他的许多著作也可以在哈佛、耶鲁、斯坦福、密歇根等大学的图书馆找到。

1980年代,中国学者又开始研究沈从文,作家(指沈从文)重新谈起他的写作生涯。我得以到中国访问,与中国的学者们交流资料。中国学者和我跨越太平洋,互相邮寄沈从文作品的影印件。早期的成果是凌宇和邵华强主编的《沈从文文集》。更多的沈作在中国被发现,这些作品后来一并收录进了《沈从文全集》。说不定现在会出现更多的作品!我希望如此。

南方周末:你访问沈从文多是在北京,但收获最大的阶段,是沈从文1980年冬天到美国访问的时候?

金介甫:沈从文当时(到美国)住在他亲戚家。他的很多老朋友和学生都来康涅狄格州拜访他。他非常高兴放松。在美国旅行期间他发表了许多公开演讲。他甚至来我在纽约皇后区的两居室小公寓拜访。我能够多次在康涅狄格州访问他,看他和老朋友、学生们一起活动。这对我们所有人来说都是一段美好的时光。他畅所欲言。我也能明确一些事情,纠正了那年夏天我第一次到北京访问他时,对他的回答的误解。沈从文的美国之行是中美文化交流的典范。

南方周末:在你和沈从文的实际接触中,你认为步入晚年的他是个怎样的人?

金介甫:我觉得一位中国学者说得最好,我看到一个有赤子之心的人。我事先真的没有预期过,尽管我知道他不是一个生性沉闷、傲慢的人。我看到一个被“释放”的沈从文,恢复了他过去的知识分子的生活。他自己也知道这一点。1980年的首次中国之行给我留下了很多深刻的、意想不到的印象,不仅是对沈从文,对中国也是。

南方周末:除了和沈从文本人交往,你也采访了一些他的老友,在他们的叙述与评价中,沈是否展现出更为复杂的面向?

金介甫:1980年,他们中的很多人说话依然很警惕,但他们都很珍惜与沈从文当下和过去的友谊。在1960-1970年代,他们自己也度过了一段艰难岁月。一些人对于沈从文和他的文学生涯有记忆,但是到1980年,已经过去几十年了。当我难以理解沈从文的话时,他的妻子张兆和给了我很大的帮助。我第一次到中国的所有访问,都是由一位非文学领域的中国社会科学院代表陪同的。

金介甫(Jeffrey C.Kinkley),美国著名汉学家、历史学家、翻译家,哈佛大学博士,圣若望大学历史系荣休教授。致力于中国现当代文学的研究和译介,作为沈从文研究专家和沈从文作品的主要英译者为国内学界所熟知。其专著《沈从文传》被王德威誉为“迄今为止,关于沈从文生平作品最好的英文著作”。

沈从文被忽视的部分

南方周末:在你对中国现代文学的研究中,沈从文是个孤立的坐标,还是成了某种参照系?

金介甫:沈从文是一个作家文学生涯被常年忽视的极端案例。近年来,和他同时代的、过去被忽视的作家也变得更有名了。他提供了一个很好的参照,尤其是当有人想到1980年代及以后的年轻作家时——包括莫言和其他许多作家——而不仅仅是寻根文学作家。

南方周末:你呼吁要更加关注沈从文的都市文学作品,若从中国文学史的角度来看,你认为他这方面的创作有哪些特殊价值?

金介甫:我经常思考这个问题。沈从文的“乡土”作品受到很高的重视,我认为他的其他作品相对地被忽略了。(对我早期论述的一些批评可能就源于此)他晚期的一些作品是现代主义、实验性的。

南方周末:沈从文的乡土文学和都市文学展现出迥然不同的特质,但其中似乎有某些深层联系,你怎么理解他这两方面创作的关系?

金介甫:我认为这两类作品都体现了沈从文对于“人”或者人文价值的追寻和推崇。尽管许多社会力量在强力腐蚀它们,这些人文价值仍然盛行。

南方周末:有学者将《边城》到《长河》的写作称为由“文化的湘西”转向“历史的湘西”,你如何看待沈从文的历史观?

金介甫:这是一个有趣的观点,值得深思。当然,《边城》是相对抒情、怀旧、时间上静止的,尽管这个时间是特定的,比如辛亥革命以后。很显然,沈从文想用《长河》来呈现一个漫长历史的传奇,但没有完成。

南方周末:除了一些外部原因,沈从文没能写完《长河》是否与他内心的困惑有关?比如在乡村面临腐化的境况之下,湘西如何还能具备使古老中国焕发新生的活力?

金介甫:是的,一般而言,我认为抗战期间中国发生的事情让他很沮丧。他在个人生活、婚姻等方面的困难是难以阐明的。不过,就很多方面而言,他和其他在西南联大的知识分子似乎从自由的氛围中获得了某种安慰,即使他们自己和学生都处于贫困之中。

“重新审视他的作品和人生”

南方周末:你的《沈从文传》对于其1949年之后的经历着墨极少,是出于怎样的考虑?

金介甫:恐怕即使在今天也很少有研究那段经历的资料。张新颖教授已经为这个故事增添了很多。沈从文似乎试图通过接触外界,来获得对于中国正在发生的变化的新理解。他赞颂了一些新的发展,试图再次写作,但很快就放弃了。他的很多老朋友都不愿再来拜访他了。这对他来说一定是很沮丧的。

我对于中国的研究通常是历史性的。我想,历史学家喜欢在许多年过去之后,再写一个特定的时代。此外,我最初对于沈从文的兴趣和他与故乡湘西的互动有关,我的博士学位论文是一个现代中国文人和他的生长地之间的孪生故事。还有就是,我没有资格评判沈从文对于中国艺术史和文物史的贡献。

南方周末:你在书中特别指出沈从文的泛神论,并说“这种观点使沈从文能超越他的时代,使得他的信仰与科学研究结合在一起”,是否意味着泛神论是解读他埋首于文物研究阶段内心的重要钥匙?

金介甫:我想是这样的。对于沈从文来说,泛神论与其说是宗教崇拜,关注神、偶像之类的东西,不如说是培养对于世间一切事物的好奇、惊讶、尊重,包括一切物质的和抽象的事物。

南方周末:你曾说希望能再为沈从文写一部新传记,对此你有什么具体构想?多年以后回首,你认为自己撰写的沈从文传有什么缺憾之处,或在某些观点上产生了新的想法?

金介甫:我想写一本新的沈从文作品赏析,而不是新传记。中国的学者为填补沈从文传记里的空白做了更充分的准备。我过去的研究有很多不足,其中一些已经被后来的国内外学者填补了。近年来也发现了沈从文的新作。这么多年过去,我对于作为作家的沈从文和他的作品的观点并没有太大的变化,但是一些学者和作家更深入地重新审视他的作品和人生,我觉得我有必要迎头赶上。

南方周末:新世纪以来,欧美汉学家对沈从文的研究有哪些重要的创见?研究方向是否有较大的转变?

金介甫:王德威等人一直在撰写关于沈从文的研究,并且有许多比较沈从文作品英译本的研究,大部分在中国出版了。中国和海外的国际学者有重要创见的研究成果见周刚、陈思和、张新颖主编的《全球视野下的沈从文》(上海交通大学出版社,2019)。不过,我现在没有看到像早些年那样的沈从文热。

南方周末:目前在美国,亚洲文学或中国文学爱好者阅读最多的中国现代作家有谁?沈从文在普通读者中的知名度如何?

金介甫:令人悲伤的是,外国作家普遍被美国读者忽视了。不同的作家火过一阵子,然后基本上从人们的视线里消失了。关于当代华语文学的英译,纸托邦(Paper Republic,国内的对外文学译介交流平台)提供了很好的指南。不过这并不值得惊讶。全球大多数读者,都对最新的和与自己的生活有直接关联的作家感兴趣。沈从文的作品让我们去思考他人的生活,既有实际存在过的生活,也有可能存在但从未被允许的生活。

南方周末记者 朱圆 南方周末实习生 刘嫄媛

(一审:李孟河 二审:李寒露 三审:彭业忠)

责编:张双爱

来源:南方周末

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号