湖南文联 2023-03-17 18:58:56

文丨邓迪思

不论走多远,不论地位有多高,每个人心底都会珍藏着一份家乡情结。这份情结表面上是对家乡的思念,潜意识里却是追逐内心宁静、寻找生命本色的一份执念。正如陶渊明在《归去来兮辞》写的那样:“实迷途其未远,觉今是而昨非。”“云无心以出岫,鸟倦飞而知还。”“登东皋以舒啸,临清流而赋诗。”文人的原乡情结多带有“归去来兮”的色彩,既是寻找家乡,也是寻找自己。张洪芳的诗便是如此,她在书写对家乡的热爱同时,也在寻找那份质朴的、原生态的情感,那是她的最初模样。

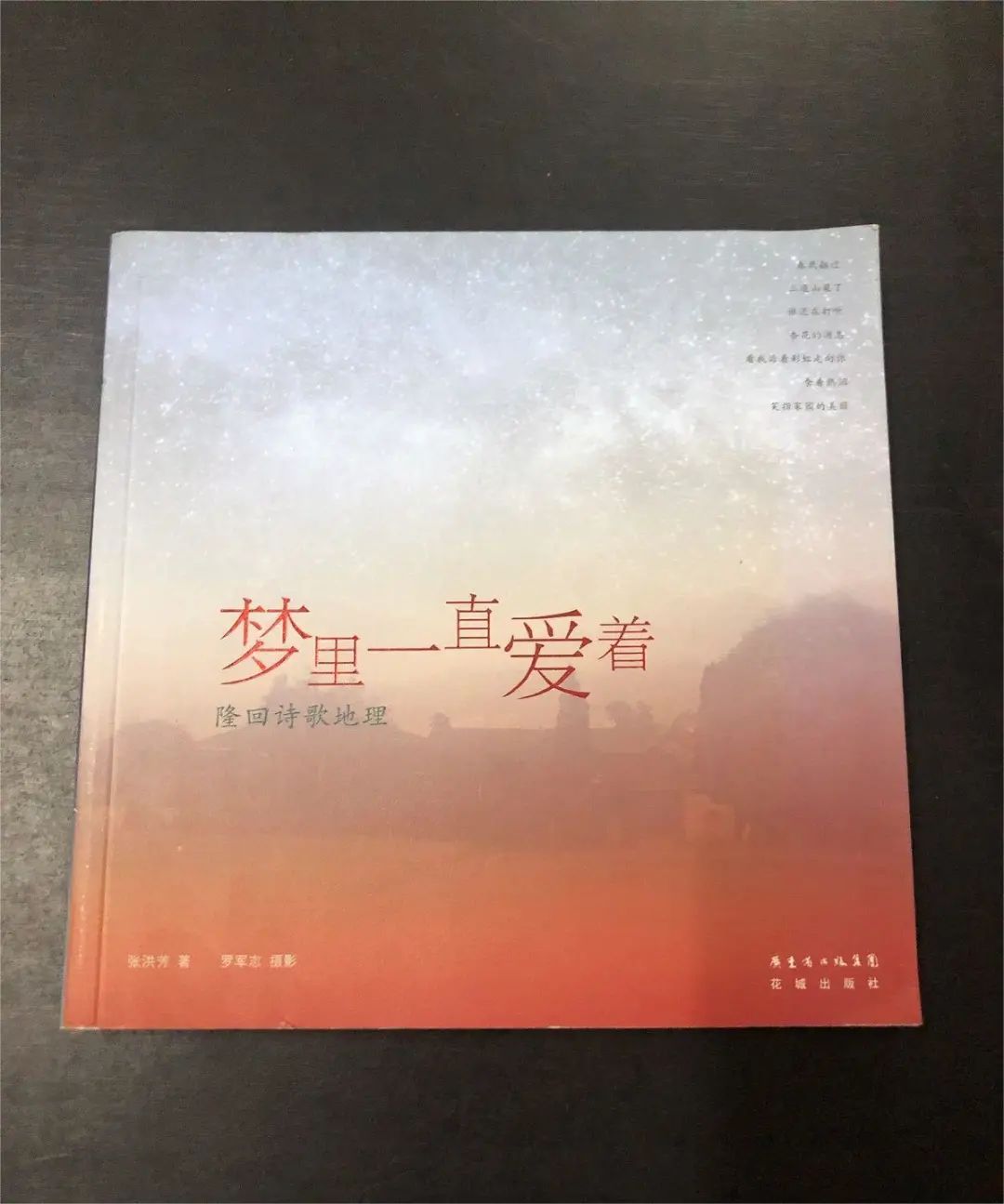

张洪芳的《梦里一直爱着·隆回诗歌地理》以“临清流而赋诗”的方式展现家乡的面貌,名山、名水、名人……她对家乡的爱纯粹而热烈,甚至到了“炽热”的程度,她的诗带有强烈的抒情色彩,这份抒情是有箭头的,箭头指向童年的烙印。她将童年的情感、与渴望从都市逃离的情感相叠加,形成这样一种回归色彩强烈的诗。可以从她的诗中看出鲜明的特点,她在寻找,寻找那些熟悉的事物,只因为那些记忆中的“事”和“物”,能给她心灵某种慰藉和释然;从诗来看,虽然身在广州这样的现代化大城市工作,但张洪芳的诗并有受到现代色彩的浸染,她的诗用“回归”两个字便可概括,如序所言:诗人的天职是还乡!

一、传统文化的回归

张洪芳的诗,内质来自于经典诗词,甚至还带一点民歌的味道。比如《红灯笼》,“再煮上一钵好甜酒/酒酿稠稠的”“薰了好几个月的猪血丸子/要让你忘不了家乡记忆”。很多时候,我们需要的不是美味佳肴,而是一片浓浓的诚挚的感情。《古渡口》刻画了这样一种意境,“从此岸到彼岸/那个复杂的哲学命题/不需要懂/老梢公一声豪迈的吆喝/呆滞的岁月/在明亮的水面上/便温柔地荡漾起来”“雪野空茫/柳宗元笔下的蓑笠翁悄然隐失/我看见了一种类似火炬的笑容/迷途的歌找到了灯盏/神秘转身穿越/谁比钟声提前到达彼岸”。这首诗,几乎是柳宗元《江雪》诗的现代化重构,意境上高度相似于“千山鸟飞绝,万径人踪灭。孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。”柳宗元的孤冷幽僻意境突出的是一个“钓”字,老翁是在钓鱼吗?不是,他钓的是这个纯白洁净的世界。

张洪芳的意境并不冷,反而有一点暖色和亮色,她突出的是一个“渡”字。从此岸到彼岸,要渡。张洪芳通过家乡诗的意境,渴望把自己从此岸渡到彼岸;因为她发现,只需要回归朴实,就能破解她在城市遭遇的困局。家乡人并不富有,但他们的内心有光、有热,让她仿佛看到火炬,瞬间到达彼岸,比钟声还快。

二、诗性灵魂和自由精神的回归

生命到底是在追求什么?这是很多现代人纠结的一个问题。无数人拼搏过、奋斗过、失败过、成功过,到了一定年龄,都会思考这个问题,我需要的到底是什么?是物质的富足,还是精神的快乐?年轻时,很多人都会两者视为一回事,但是,在陷入生活的迷途后,渐渐会发现,这是两回事。张洪芳开始寻找“最初的那个自我”,本质的自我。

正如她在《敞开的家园》里所写的“我们已经盲目地追逐了太久/早已忘记了生命的初衷/阳光下神秘的血突然暖和奔涌/憨厚的乡土,多么宽容/仿佛随时敞开怀抱/接纳那些需要复活的灵魂”。张洪芳书写家乡,是因为家乡让她重新发现自己,找到了生命的初衷。她在发现故乡灵魂的同时,也重新找回自己最初的灵魂。《隐居生活》中,“我再也不要理会世人的目光了/从此,我的生活将在另一频道开始/比如,栖居这样一处幽静山庄”“且歌且笑且吟/百岁千年拂袖远去”。张洪芳的内心希望回归那个质朴、真诚的“本我”,写诗让她发现了一条返乡的“路”。

张洪芳在一首首诗歌中,将自己在红尘中受伤的灵魂,置放在故乡的山水里,诗性地修复内心的伤痕,在故乡的大地上不停地寻找;回归成为了诗人自我救赎的唯一选择!

三、情感的回归

张洪芳于九十年代中期离开家乡,去了广东广州打工;为了生存她需要在职场上拚搏,她的职业是财务,但她内心的至爱仍是文学诗歌;闲聊时她曾说 ,很多年一个字都不写,写诗与我的职业是严重分裂的;但一写便是喷薄而出的一本,她坦然,在城市很孤独 ,写诗是疗伤的一种方式。

也许在工作中,她是一个要有所顾虑的人,需要出言谨慎。但在诗歌中,她是一个洒脱的、不受羁绊的、放飞自我的人。如《说吧,说你爱我》,“你的眼睛含着白露的晶莹/颤抖着寻找清晰的方向”“说吧,说你爱我/此刻,尘世间最美好的词/拥簇着百花丛中蝴蝶破茧前的等待”。这些诗句,描述了一种理想主义的爱情,足够真,足够深彻。在她看来,美好的爱不是云遮月式的虚掩,而是优雅的抒情。

她的不少情诗给人一种喷薄而出的炽烈,如诗作《我要爱上一匹白马》这样写道,“我要爱上一匹白马/我要跟它去远方/我喜欢它/风花雪月中奔跑的英姿”“飞跃群山峻岭之上/琴心剑胆浪漫血”。这是一首爱情诗,展现了浪漫主义的爱情观,这个白马王子具备侠客的豪爽与放任,没有哈姆雷特式的瞻前顾后、矛盾纠结,只有想像中的快意江湖,那是一个自由的奔跑者。

《故乡的炊烟》更是诗人情爱的回归。她以炊烟象征家乡,像征爱,写出了新意。在这首小诗里,张洪芳其实是诗意地隐藏着一个爱情故事的,沉静的脸、湿柴的火苗、呛出了泪、隐忍地燃烧,写的是柴火旁引发诗人乡愁的美好女子,这时,诗人变换了自己的性别,感叹道:“如此沉醉于故乡的炊烟啊/它柔软体态/飘出了爱的味道”“每一次仰望/都让我的灵魂/有了饥饿时的冲动/想和它融为一体”。这种情感是灵和肉在家园的合二为一,是情感世界的强烈回归。

而《慢下来》这首诗,显然是对城市快节奏生活的背离和反叛,是心灵的渴求。“让一朵白云/在潺潺的流水中/慢下来”“让一片阳光/在树叶的剪影中/慢下来”“让忙碌的内心/在家乡的山水中/慢下来”,张洪芳幻想的“慢”是诗意的、悠闲的、享受的,这才是生命该有的生存方式。约翰·列侬说:“当我们正在为生活疲于奔命的时候,生活已经离我们而去。”“慢生活”也是一种回归自然、追求宁静的内心需求。

四、亲情乡情的回归

“露从今夜白,月是故乡明。”家乡是内心的庇护所和安宁地,踏实而安静,明净而坦诚。张洪芳是一个内心藏着大爱的人,她爱所有的亲人,也爱所有的乡人。这样的大爱也只能献给家乡,而家乡回报她的是一种襁褓中的温暖。

《母亲又到佛缘寺去了》,诗中的母亲因虔诚相信佛教,而改变了家族的命运;张洪芳的父亲文革后便患了重病,一个家的重担都压在母亲身上“病了很多年的父亲,在母亲/一次次往返佛缘寺的祈求中/神奇般好起来了/我眼前总是浮现母亲身影/她单薄、瘦削、满头银发/白皙的脸上凝聚着圣洁的光”。诗中的母亲虽然瘦弱,但她脸上有神圣的光,这光仿佛是佛祖给的,母亲正是凭借信仰神奇的力量,源源不断给了一个家以安详和美。

诗集中有不少篇章都写到母亲、母爱,无疑张洪芳对她的母亲是倾注了非常深厚的感情;如《白竹河》《霞光中的母亲》《母亲》特别是在《母亲》一首诗里,她写道:“亲爱的母亲啊,让我用一颗爱您的心,去爱天底下的好母亲”,从小我之爱升华为人间大爱,这是诗人的胸襟和格局。

《走亲戚》是亲情的回归,尽管走亲戚也是一种交往,但和城市中的交往有本质的不同,城市中的交往难免带有目的性和功利性,而诗集中的“走亲戚”是一种不需要顾虑什么,也不需要恳求什么的自在的交往。“简单愿望/来来往往的情谊/朴实的笑脸/便把日子染红了”,亲情是朴实的,礼物不需要贵重,吃饭亦不需珍馐美味,只要开心便好。

在张洪芳眼里,故乡的美是内在的,无论写事物还是写人,张洪芳都力求表现出内在的美,她从来不是描摹事物的表面,而是用移情的手法将自己融入这些事物中,去书写生命的真义。《炭花舞》“金钱不要拿走我们的骄傲/远行人,紧紧捂好炭火余温”,在写出观看炭火舞的陶醉感后,张洪芳笔锋一转,这句的炭火,并非炭花舞的那个炭火,而是转化为生命的炭火,经历奋斗与漂泊的苦痛后,张洪芳觉得,应该将余下的生命还给自己,让生命温暖而充实。张洪芳始终以自己生命温度,以个体经验来感悟家乡,给予家乡以无限诗意!

张洪芳用三年时间完成了这部诗集,通过写家乡人的淳朴,写家乡山水的纯净、写家乡的爱,在铺就一条回归精神家园的路;巧的是,隆回有一个“回”字,无论漂泊多远,我们都要回到精神的原乡,在那里找到生命的开口和归属地,卸下负荷,放飞自我。与其说张洪芳是个诗人,不如说她是一个歌者,她并不刻意去追求文学上的功名利禄,而只是凭藉诗歌疗愈,自得其乐地唱着自己的歌,这歌声清脆而嘹亮,内心满足而充实,这歌声留在湘西南那片土地上。

(作者简介:邓迪思,作家、评论家,河北省文联期刊联盟创联部主任、郭小川文学院副院长、《小小说月刊》执行主编)

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:湖南文联

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号