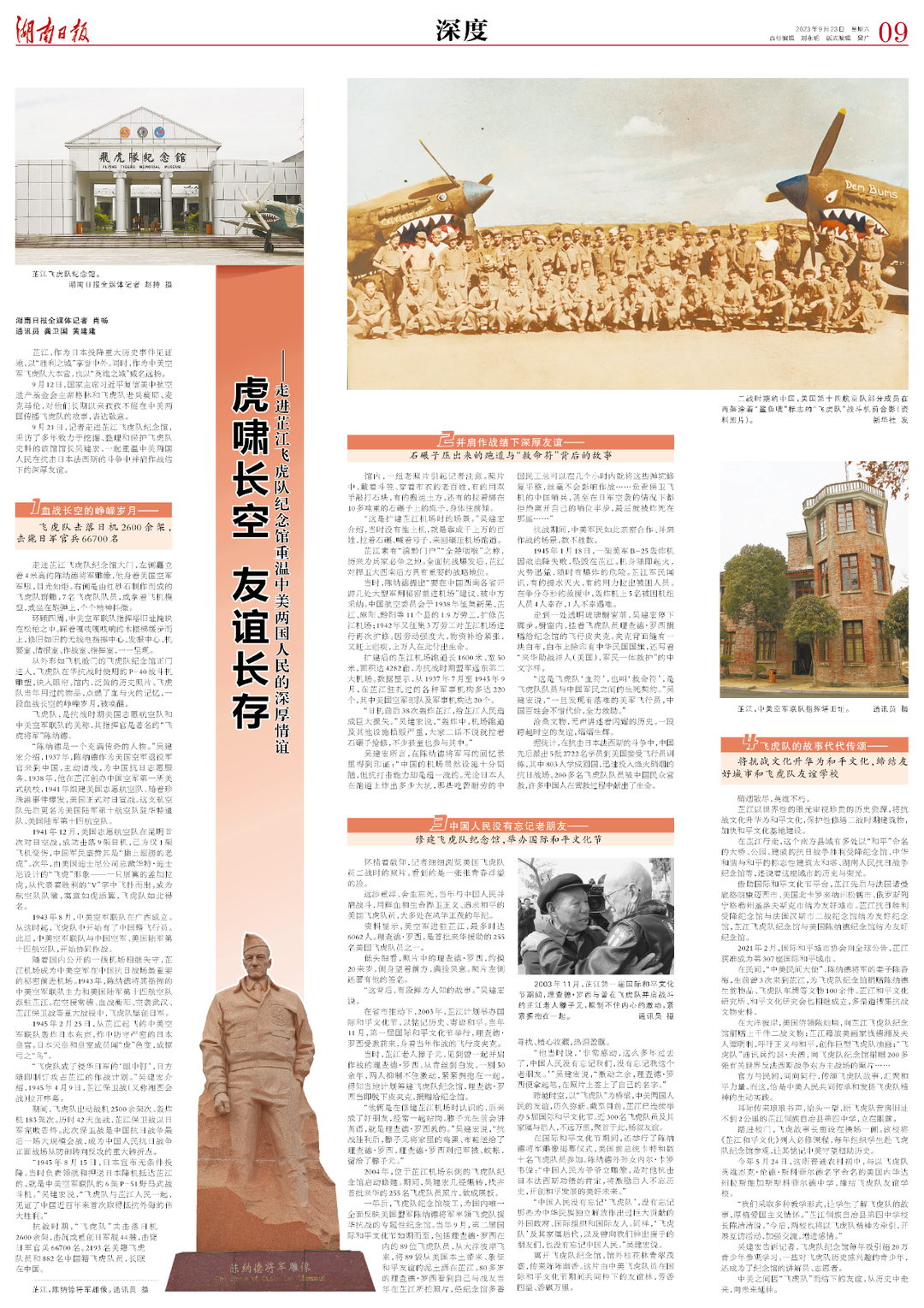

湖南日报 2023-09-23 07:10:50

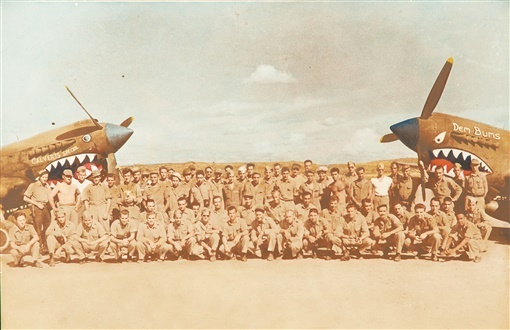

二战时期的中国,美国第十四航空队部分成员在两架涂着“鲨鱼嘴”标志的“飞虎队”战斗机前合影(资料照片)。新华社 发

二战时期的中国,美国第十四航空队部分成员在两架涂着“鲨鱼嘴”标志的“飞虎队”战斗机前合影(资料照片)。新华社 发

湖南日报全媒体记者 肖畅

通讯员 龚卫国 黄建建

芷江,作为日本投降重大历史事件见证地,以“胜利之城”享誉中外。同时,作为中美空军飞虎队大本营,也以“英雄之城”威名远扬。

9月12日,国家主席习近平复信美中航空遗产基金会主席格林和飞虎队老兵莫耶、麦克马伦,对他们长期以来孜孜不倦在中美两国传播飞虎队的故事,表达敬意。

9月21日,记者走进芷江飞虎队纪念馆,采访了多年致力于挖掘、整理和保护飞虎队史料的该馆馆长吴建宏,一起重温中美两国人民在抗击日本法西斯的斗争中并肩作战结下的深厚友谊。

芷江飞虎队纪念馆。湖南日报全媒体记者 赵持 摄

芷江飞虎队纪念馆。湖南日报全媒体记者 赵持 摄

陈纳德将军雕像。 张智勇 摄

陈纳德将军雕像。 张智勇 摄

1 血战长空的峥嵘岁月——

飞虎队击落日机2600余架,击毙日军官兵66700名

走进芷江飞虎队纪念馆大门,左侧矗立着4米高的陈纳德将军雕像,他身着美国空军军服,目光如炬。右侧是由红砂石制作而成的飞虎队群雕,7名飞虎队队员,或拿着飞机模型,或坐在炮弹上,个个精神抖擞。

芷江,中美空军联队指挥塔旧址。 张智勇 摄

芷江,中美空军联队指挥塔旧址。 张智勇 摄

环顾四周,中美空军联队指挥塔旧址掩映在松柏之中。踩着嘎吱嘎吱响的木楼梯缓步而上,修旧如旧的无线电指挥中心、发报中心、机要室、情报室、作战室、指挥室,一一呈现。

从外形如飞机舱门的飞虎队纪念馆正门进入,飞虎队在华抗战时使用的P-40战斗机雕塑,映入眼帘。馆内,泛黄的历史照片、飞虎队当年用过的物品,点燃了血与火的记忆,一段血战长空的峥嵘岁月,被唤醒。

飞虎队,是抗战时期美国志愿航空队和中美空军联队的美称,其指挥官是著名的“飞虎将军”陈纳德。

“陈纳德是一个充满传奇的人物。”吴建宏介绍,1937年,陈纳德作为美国空军退役军官来到中国,主动请战,为中国抗日志愿服务。1938年,他在芷江创办中国空军第一所美式航校,1941年组建美国志愿航空队。随着珍珠港事件爆发,美国正式对日宣战。这支航空队先后更名为美国陆军第十航空队驻华特遣队、美国陆军第十四航空队。

1941年12月,美国志愿航空队在昆明首次对日空战,成功击落9架日机,己方仅1架飞机受伤,中国军民盛赞其是“插上翅膀的老虎”。次年,由美国迪士尼公司总裁华特·迪士尼设计的“飞虎”形象——一只展翼的孟加拉虎,从代表着胜利的“V”字中飞扑而出,成为航空队队徽,寓意如虎添翼,飞虎队如此得名。

1943年8月,中美空军联队在广西成立。从这时起,飞虎队中开始有了中国籍飞行员。此后,中美空军联队与中国空军、美国陆军第十四航空队,开始协同作战。

中美空军联队指挥塔旧址内景——作战指挥室。

张智勇 摄

中美空军联队指挥塔旧址内景——作战指挥室。

张智勇 摄

随着国内公开的一线机场相继失守,芷江机场成为中美空军在中国抗日战场最重要的秘密前进机场。1943年,陈纳德将其指挥的中美空军联队主力和美国陆军第十四航空队派驻芷江。在空援常德、血战衡阳、空袭武汉、芷江保卫战等重大战役中,飞虎队屡创日军。

1945年2月25日,从芷江起飞的中美空军联队轰炸日本东京,炸中防守严密的日本皇宫。日本天皇和皇室成员闻“虎”色变,成惊弓之“鸟”。

“飞虎队成了侵华日军的‘眼中钉’,日方随即制订攻占芷江的作战计划。”吴建宏介绍,1945年4月9日,芷江保卫战(又称湘西会战)拉开序幕。

期间,飞虎队出动战机2500余架次、轰炸机183架次。历时42天血战,芷江保卫战以日军完败告终。此次保卫战是中国抗日战争最后一场大规模会战,成为中国人民抗日战争正面战场从防御转向反攻的重大转折点。

“1945年8月15日,日本宣布无条件投降。当时负责领航和押送日本降机抵达芷江的,就是中美空军联队的6架P-51野马式战斗机。”吴建宏说,“飞虎队与芷江人民一起,见证了中国近百年来首次取得抵抗外侮的伟大胜利。”

抗战时期,“飞虎队”共击落日机2600余架,击沉或重创日军舰44艘,击毙日军官兵66700名。2193名美籍飞虎队员和882名中国籍飞虎队员,长眠在中国。

2 并肩作战结下深厚友谊——

石碾子压出来的跑道与“救命符”背后的故事

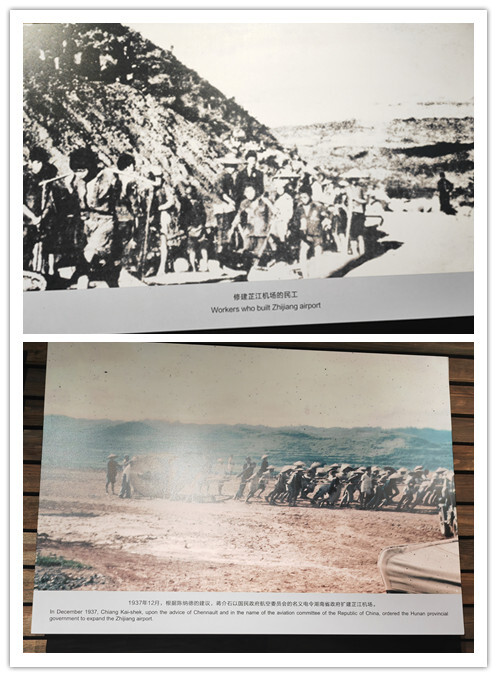

馆内,一组老照片引起记者注意。照片中,戴着斗笠、穿着布衣的老百姓,有的用双手敲打石块,有的搬运土方,还有的拉着绑在10多吨重的石碾子上的绳子,身体往前倾。

扩建芷江机场

扩建芷江机场

“这是扩建芷江机场时的场景。”吴建宏介绍,当时没有推土机,就是靠成千上万的百姓,拉着石碾、喊着号子,来回碾压机场跑道。

芷江素有“滇黔门户”“全楚咽喉”之称,历来为兵家必争之地。全面抗战爆发后,芷江对捍卫大西南后方具有重要的战略地位。

当时,陈纳德提出“要在中国西南各省开辟几处大型军用秘密前进机场”建议,被中方采纳。中国航空委员会于1938年征集新晃、芷江、麻阳、黔阳等11个县的1.9万劳工,扩修芷江机场;1942年又征集3万劳工对芷江机场进行再次扩修。因劳动强度大,物资补给紧张,又赶上疟疾,上万人在此付出生命。

扩建后的芷江机场跑道长1600米、宽50米,面积达4282亩,为抗战时期盟军远东第二大机场。数据显示,从1937年7月至1945年9月,在芷江驻扎过的各种军事机构多达220个,其中美国空军部队及军事机构达20个。

“日机前后38次轰炸芷江,给芷江人民造成巨大损失。”吴建宏说,“轰炸中,机场跑道及其他设施损毁严重,大家二话不说就拉着石碾子抢修,不少孩童也参与其中。”

吴建宏所言,在陈纳德将军写的回忆录里得到印证:“中国的机场虽然设施十分简陋,但抗打击能力却是超一流的。无论日本人在跑道上炸出多少大坑,那些吃苦耐劳的中国民工总可以在几个小时内就将这些弹坑修复平整,丝毫不会影响作战……负责保卫飞机的中国哨兵,甚至在日军空袭的情况下都拒绝离开自己的哨位半步,最后就被炸死在那里……”

抗战期间,中美军民如此亲密合作、并肩作战的场景,数不胜数。

1945年1月18日,一架美军B-25轰炸机因故迫降失败,坠毁在芷江。机身随即起火,火势迅猛,随时有爆炸的危险。芷江军民闻讯,有的提水灭火,有的用力拉出被困人员。在争分夺秒的救援中,轰炸机上5名被困机组人员4人幸存,1人不幸遇难。

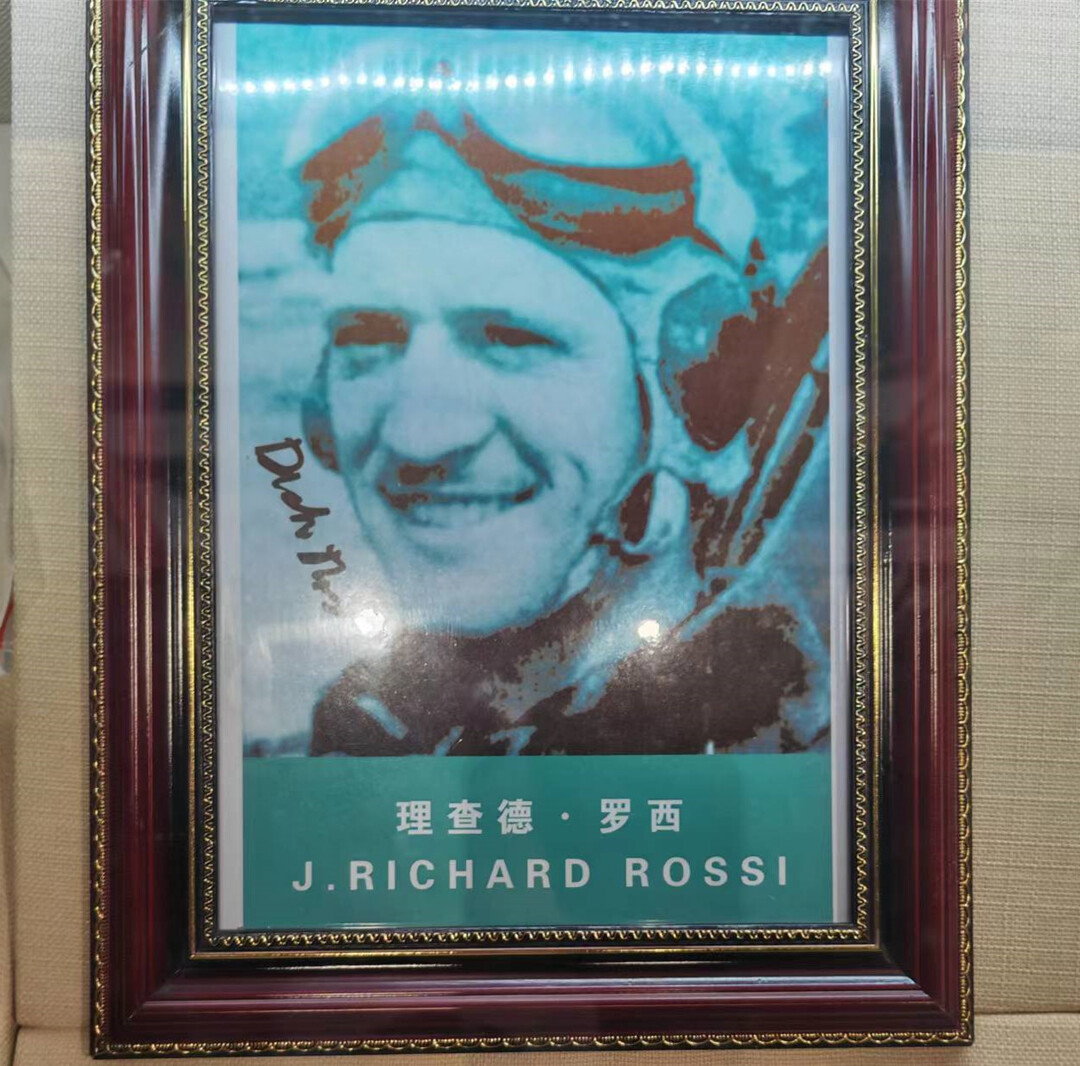

走到一处透明玻璃橱窗前,吴建宏停下脚步。橱窗内,挂着飞虎队员理查德·罗西捐赠给纪念馆的飞行皮夹克。夹克背面缝有一块白布,白布上除印有中华民国国旗,还写着“来华助战洋人(美国),军民一体救护”的中文字样。

“这是飞虎队‘血符’,也叫‘救命符’,是飞虎队队员与中国军民之间的生死契约。”吴建宏说,“一旦发现有落难的美军飞行员,中国百姓会不惜代价,全力救助。”

沧桑文物,无声讲述着闪耀的历史。一段跨越时空的友谊,熠熠生辉。

据统计,在抗击日本法西斯的斗争中,中国先后派出5批2722名学员到美国接受飞行员训练,其中803人学成回国,迅速投入烽火硝烟的抗日战场。200多名飞虎队队员被中国民众营救,许多中国人在营救过程中献出了生命。

3 中国人民没有忘记老朋友——

修建飞虎队纪念馆,举办国际和平文化节

怀揣着敬仰,记者细细浏览美国飞虎队员二战时的照片,看到的是一张张青春洋溢的脸。

远涉重洋、舍生忘死,当年与中国人民并肩战斗,用鲜血和生命捍卫正义、追求和平的美国飞虎队员,大多处在风华正茂的年纪。

资料显示,美空军进驻芷江,最多时达6062人。理查德·罗西,是首批来华援助的255名美国飞虎队员之一。

低头细看,照片中的理查德·罗西,约摸20来岁,侧身望着前方,满脸笑意。照片左侧还署有他的签名。

“这背后,有段鲜为人知的故事。”吴建宏说。

在省市推动下,2003年,芷江计划举办国际和平文化节,以铭记历史、寄语和平。当年11月,第一届国际和平文化节举行,理查德·罗西受邀前来,身着当年作战的飞行皮夹克。

当时,芷江老人滕子元,见到曾一起并肩作战的理查德·罗西。从青丝到白发,一别50余年,两人抑制不住激动,紧紧拥抱在一起。得知当地计划筹建飞虎队纪念馆,理查德·罗西当即脱下皮夹克,捐赠给纪念馆。

2003年11月,芷江第一届国际和平文化节期间,理查德·罗西与曾在飞虎队并肩战斗的芷江老人滕子元,抑制不住内心的激动,紧紧拥抱在一起。张智勇 摄

2003年11月,芷江第一届国际和平文化节期间,理查德·罗西与曾在飞虎队并肩战斗的芷江老人滕子元,抑制不住内心的激动,紧紧拥抱在一起。张智勇 摄

“他俩是在修建芷江机场时认识的,后来成了好朋友,经常一起站岗。滕子元生前会讲英语,就是理查德·罗西教的。”吴建宏说,“抗战胜利后,滕子元将家里的鸡蛋、布鞋送给了理查德·罗西,理查德·罗西则把军被、蚊帐,留给了滕子元。”

2004年,位于芷江机场东侧的飞虎队纪念馆启动修建。期间,吴建宏几经辗转,找齐首批来华的255名飞虎队员照片,做成展板。

一年后,飞虎队纪念馆竣工,为国内唯一全面反映美国盟军陈纳德将军率领飞虎队援华抗战的专题性纪念馆。当年9月,第二届国际和平文化节如期而至,包括理查德·罗西在内的89位飞虎队员,从大洋彼岸飞来,将89袋从美国本土带来、象征和平友谊的泥土洒在芷江。80多岁的理查德·罗西看到自己与战友当年在芷江所拍照片,经纪念馆多番寻找、精心收藏,热泪盈眶。

“他当时说,‘非常感动,这么多年过去了,中国人民没有忘记我们,没有忘记我这个老朋友。’”吴建宏说,“激动之余,理查德·罗西便拿起笔,在照片上签上了自己的名字。”

跨越时空,以“飞虎队”为桥梁,中美两国人民的友谊,历久弥新。截至目前,芷江已连续举办5届国际和平文化节。近300名飞虎队员及其家属与后人,不远万里,聚首于此,畅叙友谊。

在国际和平文化节期间,还举行了陈纳德将军雕像揭幕仪式,美国前总统卡特和数十名飞虎队员参加。陈纳德外孙女内尔·卡罗韦说:“中国人民为爷爷立雕像,是对他抗击日本法西斯功绩的肯定,将激励后人不忘历史,开创和平发展的美好未来。”

“中国人民没有忘记‘飞虎队’,没有忘记那些为中华民族独立解放作出过巨大贡献的外国政府、国际组织和国际友人。同样,‘飞虎队’及其家属后代,以及曾向我们伸出援手的朋友们,也没有忘记中国人民。”吴建宏说。

离开飞虎队纪念馆,馆外桂花林青翠茂盛,传来阵阵幽香。这片由中美飞虎队员在国际和平文化节期间共同种下的友谊林,芳香四溢、香飘万里。

4 飞虎队的故事代代传颂——

将抗战文化升华为和平文化,缔结友好城市和飞虎队友谊学校

硝烟散尽,英雄不朽。

芷江以世界性的眼光审视珍贵的历史资源,将抗战文化升华为和平文化,保护性修缮二战时期建筑物,加快和平文化基地建设。

在芷江行走,这个南方县城有多处以“和平”命名的大桥、公园。建成的抗日战争胜利受降纪念馆、中华和谐与和平的标志性建筑太和塔、湖南人民抗日战争纪念馆等,述说着这座城市的历史与荣光。

2010年9月,芷江飞虎队纪念馆与美国陈纳德纪念馆结为友好纪念馆

。张智勇 摄

借助国际和平文化节平台,芷江先后与法国诺曼底格朗康迈西市、美国北卡罗来纳州松鹤市、俄罗斯列宁格勒州基洛夫斯克市结为友好城市。芷江抗日胜利受降纪念馆与法国汉斯市二战纪念馆结为友好纪念馆,芷江飞虎队纪念馆与美国陈纳德纪念馆结为友好纪念馆。

2021年2月,国际和平城市协会向全球公告,芷江获准成为第307座国际和平城市。

在民间,“中美民间大使”、陈纳德将军的妻子陈香梅,生前曾3次来到芷江,为飞虎队纪念馆捐赠陈纳德生前物品、飞虎队车牌等文物100余件。芷江和平文化研究所、和平文化研究会也相继成立,多渠道搜集抗战文物史料。

在大洋彼岸,美国侨领陈灿培,向芷江飞虎队纪念馆捐赠上千件二战文物;芷江籍旅美画家钱德湘及夫人谭明利,呼吁正义与和平,创作巨型飞虎队油画;“飞虎队”通讯兵约瑟·夫德,向飞虎队纪念馆捐赠200多张有关世界反法西斯战争东方主战场的照片……

约瑟·夫德捐赠的1945年8月21日日本投降代表乘坐的插有白旗的降车彩色照片。

约瑟·夫德捐赠的1945年8月21日日本投降代表乘坐的插有白旗的降车彩色照片。

官方与民间,同向同行,传颂飞虎队故事,汇聚和平力量。而这,恰是中美人民共同传承和发扬飞虎队精神的生动实践。

耳际传来琅琅书声,抬头一望,距飞虎队营房旧址不到2公里的芷江侗族自治县第四中学,立在眼前。

踏进校门,飞虎故事长廊设在操场一侧。该校将《芷江和平文化》列入必修课程,每年组织学生赴飞虎队纪念馆参观,让其铭记中美守望相助历史。

今年5月24日,这所普通农村初中,与以飞虎队英雄杰克·伦德·斯科菲尔德名字命名的美国内华达州拉斯维加斯斯科菲尔德中学,缔结飞虎队友谊学校。

“我们采取多种教学形式,让学生了解飞虎队的故事,厚植爱国主义情怀。”芷江侗族自治县第四中学校长陈清清说,“今后,两校也将以飞虎队精神为牵引,开展互访活动,加强交流,增进感情。”

吴建宏告诉记者,飞虎队纪念馆每年吸引超20万青少年参观学习。一些对飞虎队历史感兴趣的青少年,还成为了纪念馆的讲解员、志愿者。

中美之间因“飞虎队”而结下的友谊,从历史中走来,向未来延伸。

原文刊载于2023年9月23日《湖南日报》09版

原文刊载于2023年9月23日《湖南日报》09版

责编:肖畅

一审:雷鸿涛

二审:肖畅

三审:廖声田

来源:湖南日报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号