陈先枢 梁小进 2023-11-07 15:43:06

文/陈先枢 梁小进

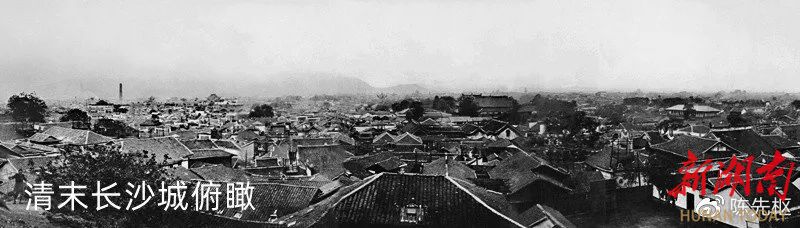

这是一幅精美的长沙俯瞰照,是日本人山根倬三于20世纪初拍摄的。看了这幅图,令人顿生苍凉雄健之感。晚清长沙,广阔壮美,气势宏大,画面展现出历史与艺术的完美结合。山川萦绕、墙垣怀抱中的长沙,平展而浩大,街衢纵横,阛阓相望,闾井稠密,甍楹相连。

我们细心地浏览这张照片,就可以粗略地辨析出照片中保留的历史信息。典型的南方传统民居,粉墙青瓦,错杂交接。城中心古树回环、崇垣缭绕之处,宫室巍峨,是为藩正街湖南布政使衙门。城西南学院街院墙之中,殿阁耸立,翘角飞檐,是为湖南学政衙门。环顾四周,隐约可见各处城楼高阁的英姿。

20世纪初的长沙虽然仍然保留着浓厚的古代风貌,但近代化的曙光已渐渐升起。远处灵官渡临江竖起了高高的烟囱,近代工业的烟雾开始在古城上空轻扬;而城内四处已出现风格殊异的西方建筑。长沙城已经步入近代化的历程。

另一幅清末长沙北门鸟瞰的照片,则反映20世纪初的长沙已向城墙外扩张。照片所摄角度,当为高踞于北城墙上,对于新开门、湘春门外一带城市风貌的鸟瞰(辛亥革命后新开门改名为兴汉门)。我们可以从照片中看到,此时的长沙北门外,人烟稠密,屋宇连绵,已显示出省城大都会的气派。照片上的建筑,多为粉墙黛瓦的民居,亦有院墙环绕的宫室,有些屋舍则显然为西方建筑样式。史载,清末天主堂和天主堂医院都选址于新开门外长春巷、彭家井一带,反映出长沙城市建设向近代化的转变。

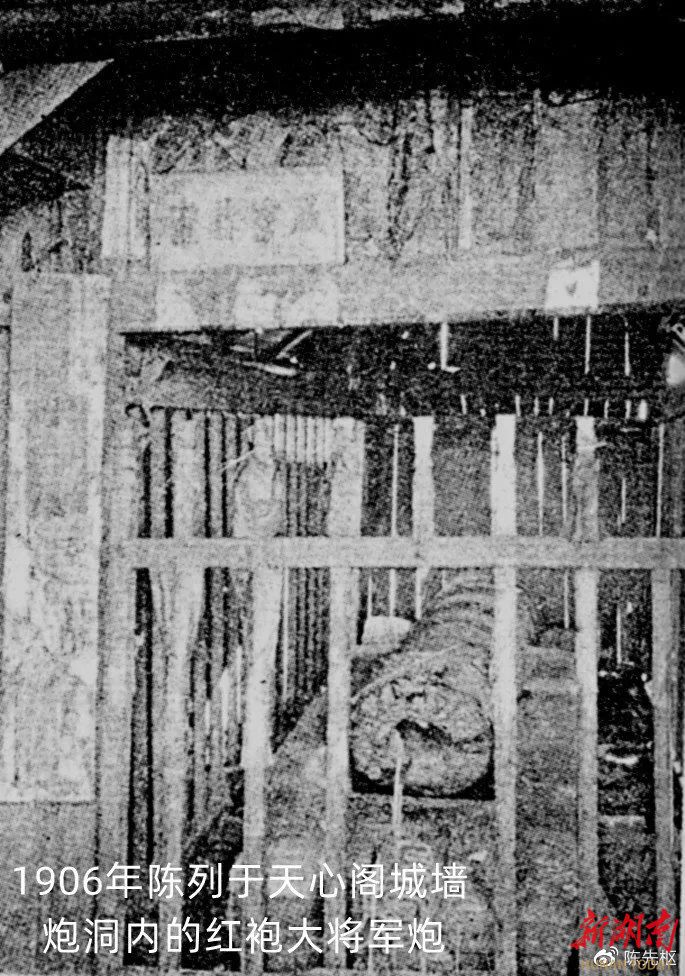

清朝末年,处于中国内地的长沙,已经历了近半个世纪的和平时期。作为军事防御工事的古代城墙,这时还露出种种痕迹,有图为证的是两张城墙上架着大炮的老照片。一张是美国雅礼协会所编《雅礼协会百年史》(The Yale-China Association A Centennial History)一书中留下的20世纪初长沙南城墙上的炮台照片,大铁炮静静地敞露着架在炮台上。

另一张摄于1906年,这时被称为“红毛大将军”这尊大炮已移至天心阁瓮城的炮洞内,并在洞口设了栏栅,以供游客参观。“红毛大将军”是清代使用的一种大型火炮,重达1500公斤,是一种具有很强杀伤力的火炮。这尊大炮在清咸丰二年(1852年)的长沙保卫战中立下过汗马功劳,攻打长沙的太平军西王萧朝贵正是死于它的炮火之下。这张珍贵照片出现在100多年前美国旅行家威廉·埃德加·盖洛所著《中国十八省府》一书中,照片为美国内地会教士葛荫华所摄。

然而这时城墙的军事防御功能,已渐渐地失去了意义,省城的官员们也无意于维修加筑,听任其破败颓废。这一组照片,正是当时长沙城垣残破不堪景况的写照。照片也生动地反映了那一时代的嬗变。作为军事防戍的城墙已显得残破不堪,甚至成为附近居民的蔬圃和牧场。

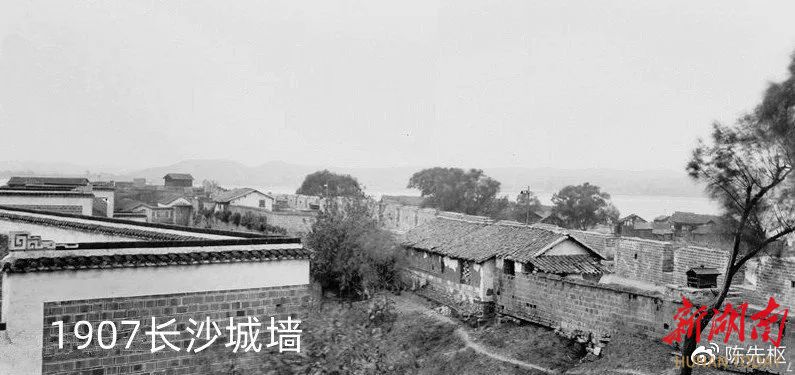

清末长沙城西段城墙的一个片段,由英国太古集团有限公司(即太古洋行)董事长韦恩·斯威尔于1907年摄了下来。韦恩·斯威尔(1883-1949)曾八次游历长沙,分别是1906-1907,1911-1912,1919-1920,1923-1924,1928-1929,1933-1934,1938,1940年。这幅照片就是他第一次来长沙时所摄。此时长沙在西方列强的胁迫之下,已经对外开放,西方的企业家、商人、传教士纷至沓来,在长沙办工厂、设行栈、行轮船,创立教堂、学校、医院。斯威尔即是前来开拓长沙市场者之一,乘着对于东方文化的雅兴,他摄下了甚多清末长沙的镜头。

从这幅照片中,我们可以看到,这段城墙几乎已经完全荒废,墙头甚至长出了树木野草,墙外是密集的房屋,一直延伸到江边;墙内,镜头显示出几道长长的高墙,以青砖砌成,周围以石灰粉出白色的宽边,上有墙檐,里面似为官衙或官僚富绅的宅院。这大概也是长沙历史建筑的一种形式,体现出湖湘建筑的特点。这一类建筑,在今天的长沙已经找不到了,幸亏这张照片为我们保留了它的面貌。

1911年,已经是清王朝生命的最后一年。在历史上屡屡加修加固的长沙城墙,似乎已失去再行修复的必要,在继续破败下去。英国太古洋行董事长斯威尔1911年第二次来长沙时,又拍下了长沙另一段城墙的实况。墙头的路面已经高低不平,而且植立了一排电线杆。一位西方妇人,怀抱着小孩,在这里留下了她远眺的身影。

不仅英国人斯威尔在拍摄长沙古城墙,日本人山根倬三也在关注着长沙古城墙。也是1911年左右,山根倬三拍了一幅长沙全景图,全景图的中央部位已在图一中展示。

这里是全景图的南北两端。南端是天心阁段城墙。从此图上,我们可以见到,这一段城墙,除了天心阁下的城墙还保存完整之外,往北一段的墙垣已经十分破败,甚至已经成为附近居民的菜土,显现出旧时代的苍凉和悲戚。

北端是小吴门段城墙。小吴门段城墙为长沙东部城墙的中段部分。这一部分,内墙虽然残存,但外墙似已坍塌,一条通往城外的砖道也已残破不堪。而城内千家万户,屋宇相连,仍然保留着历史的风貌。

摘自《老照片中的长沙》,湖南人民出版社

责编:罗嘉凌

一审:罗嘉凌

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号