王宝生 韩彪 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2024-04-21 19:56:40

飞跃时间,中国互联网“蝶变”再启航

王宝生 韩彪

2024年,中国全功能接入互联网迎来了30周年的重要时刻。这30年来,中国在互联网技术、应用、商业模式等方面都取得了举世瞩目的成就。从研制第一台路由器,到网络体系结构、网络协议、关键设备、组网系统……中国为全球互联网技术创新发展做出了引领性贡献。

在这波澜壮阔的30年里,互联网从生产到生活都给我们带来了翻天覆地的变化,不仅提升了生产效率,更极大地改善了人们的生活品质。中国的电子商务、移动支付、共享经济等领域的发展速度之快、规模之大,在全球范围内都堪称领先。

同时,中国也在积极推动互联网与实体经济深度融合,助力传统产业的转型升级。

互联网史前阶段:“寂寞期”

互联网诞生于20世纪60年代,1969年被称为互联网元年,当时分布于美国东西部的四台大型计算机通过四台通信控制器联接起来构成了最早的互联网——阿帕网(ARPANET),当时的连接链路采用电话线,速率仅有几十比特每秒(bps)。20世纪80年代初期,随着局域网、IP(网际互联协议)和TCP(传输控制协议)等技术的出现,ARPANET的联网计算机规模达到上千台。1983年,DARPA将ARPANET分解为军用版(MILNET)和民用版(ARPANET)两部分,MILNET最终并入军方的国防数据网络(DDN),ARPANET与其他网络互连,形成以ARPANET为骨干的公用互联网——Internet(音译为因特网,意译为网际网),并确立了TCP/IP协议标准体系,从此TCP/IP成为互联网技术体制的代名词。1986年,互联网骨干链路带宽达到56千比特每秒(Kbps)。这个阶段的互联网仅仅实现了将物理上分散的计算机联接在一起并运行一些专业的应用,可以称为互联网“寂寞期”,其使用者主要是一些科研领域的专业人士。在该阶段,诞生并应用了分组交换这一里程碑式的技术创新,也诞生了远程登录(Telnet)、文件传输(FTP)、电子邮件(E-mail)、电子公告牌(BBS)、网络新闻组(USEnet)等经典的专业网络工具和应用。

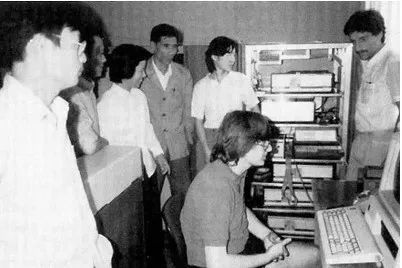

1994 年以前,被称为我国互联网发展的史前阶段。1986年,我国开启了中国学术网项目(CANET);1987年9月20日,我国从CANET向德国发送了第一封电子邮件,邮件内容为“越过长城,走向世界”;1988年,中国第一个X.25分组交换网CNPAC建成;1990年我国注册了顶级域名.CN,但一直到1994年,我国才全面开启全球互联网时代。在1994年全功能接入国际互联网以前,互联网在我国的发展仅限于科研领域。

互联网Web 1.0时代:“普及期”

1994年4月20日,中国科学院牵头的中关村地区教育与科研示范网络(NCFC)工程通过美国Sprint公司连入互联网的64Kbps国际专线开通,在中国科学院计算机网络信息中心实现了与互联网的全功能连接。中国被国际互联网协会(ISOC)认可,成为国际互联网大家庭中的第77个成员,正式开启互联网时代。以NCFC为基础发展起来的这个互联网络后来改名为“中国科技网(CSTNet)”,成为中国首先联入国际互联网的网络。1994年9月,邮电部电信总局与美国商务部签订协议,正式启动中国公用计算机互联网(ChinaNet)的建设。1996年1月,电信总局正式开始向全社会提供Internet接入服务(通过电话网、DDN专线以及X.25网等方式),这也宣告了中国互联网民用化时代的开始。除了中国科技网(CSTNet)和中国公用计算机互联网(ChinaNet),国内当时还同步建设了中国教育和科研计算机网(CERNET)和中国金桥信息网(CHINAGBN),并称为四大IP骨干网,支撑了中国互联网的起步。1997年12月,四大骨干网实现互联互通。此后,中国的互联网进入了崭新的时代!

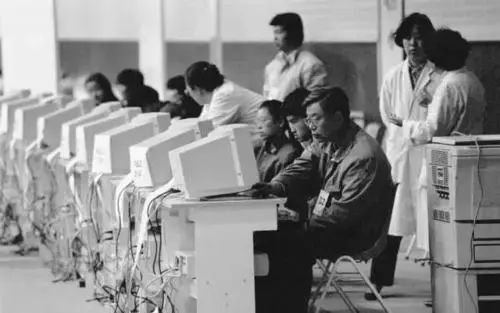

1994年至2001年,被称为互联网的Web 1.0时代。该时期的互联网发展主要以信息的单向传播为主,与此伴随的是电子邮件(E-mail)、万维网(WWW)等技术的风靡,万维网通过超文本传输协议(http)技术将互联网上的信息内容相互建立连接,为信息“冲浪”奠定了基础。Web浏览器逐渐称为人们使用计算机网络的标准界面,通过WWW入口可以更加方便地访问互联网上的信息,并在信息海洋中沿着信息链接进行“冲浪”。20世纪90年代中期,互联网商业化浪潮开始。1994年,第一个网络上购物中心、第一家网上电台、第一家网上银行相继诞生,浏览器、门户网站和电子商务等新型网络应用开启了第一次互联网经济的浪潮,但是90年代末,互联网经济的泡沫达到了顶峰,出现了“.com”经济现象,直接导致了第一次互联网经济的泡沫破灭。这个阶段互联网实现了将网络上分布在各地的信息连接在一起,可以通过Web门户检索、访问、获取各种信息。这个阶段可以称为互联网“普及期”,同时也是以新浪、网易、搜狐等为代表的门户网站时代。互联网开始广泛进入了平常人家,所有的人都可以通过互联网获得信息服务。1996年2月1日,国务院第195 号令发布《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》,这是在中国接入国际互联网后,国家首次出台的较为全面的规范性文件,为互联网产业的良性发展打下了基础。

互联网Web 2.0时代:“社交期”

21世纪的第一个十年,被称为互联网Web2.0阶段。在2000年之后,互联网技术曾经出现过网格(Grid)计算苗头,但是最终没有对互联网发展带来太大影响。反倒是起步于音乐分享的对等计算(P2P)网络技术带动了个性化端到端的互联网应用发展,使上网的人开始形成固定圈子,随之各类社交网络应用出现,诸如个人门户、博客、SNS、论坛、微博等社交网络(Social Network)开始流行,人成为了网络的一部分。同时随着互联网信息量的爆炸式增长,以及个性化上网需求催生了信息共享模式的转变,Web2.0概念应运而生。Web1.0给用户提供了一个查询和访问互联网信息的入口,用户仅仅是信息使用者,而Web2.0则更注重用户的交互体验,用户既是信息消费者,又是信息的生产者。

2001年5月25日,由中国互联网行业及与互联网相关的企事业单位自愿结成的行业性的、全国性的、非营利性的社会组织——中国互联网协会成立。2001年8月,国家计算机网络应急技术处理协调中心(英文简称CNCERT/CC)成立,又称国家互联网应急中心,为非政府非盈利的网络安全技术中心,是中国计算机网络应急处理体系中的牵头单位。2007年5月底,中国国家顶级域名.CN注册量突破530万个,首次大幅度超越.COM域名国内注册量,确立了CN域名在国内的主流地位,国家域名.CN的规模化发展有效提升了我国互联网的自主性和安全性。2008年6月底,我国网民数量、宽带网民数量、国家域名注册量,三项指标均跃居全球第一。

移动互联网时代:“融合期”

移动互联网是将移动通信技术和互联网技术两者结合起来成为一体。2008年中国网民数量首次超过美国,奥运的全民热情又进一步推动了互联网的发展,Android操作系统的发布预示着移动互联网时代的起航,互联网由PC端蔓延到移动端。2009年,中国互联网由门户时代向BAT时代转轨。2015年,ITU(国际通讯联盟组织)发布全球互联网调查报告,全球移动用户数量超过固网用户数量,全球手机数量达到71亿部。据第39次《中国互联网络发展状况统计报告》,截至2016年12月,我国手机网民规模已达到6.95亿,占网民规模的95.1%。

2010年前后,是中国互联网产业的第二次跃迁,互联网大厂搭乘着移动互联网的风口登上历史舞台。2012年中国手机网民数量超过PC网民数量,移动互联网生态迎来爆发,信息流的分发、短视频、本地生活、用车领域、游戏、工具、社交等成为移动互联网最重要的产品形态代表。移动终端数量的增长使互联网得到了极大的普及和发展,对传统社会各个方面的颠覆开始不停涌现。移动互联网从根本上改变了使用网络的方式,加剧了互联网与传统产业结合的过程,传统产业的互联网化和互联网化的传统产业相互交织,人类社会的方方面面都跟网络结缘,催生了互联网时代的到来,互联网越来越成为人类新的生产生活方式,会不会上网逐渐成为现代人的标志之一,“互联网+”也成为新一代互联网经济的典型范式。

智能互联网时代:“物超人”启新篇

近十年,随着云计算、物联网、大数据等新技术的不断发展,尤其是数据驱动的人工智能技术的突破,网络朝着泛在、绿色、智能的方向发展,网络无处不在,万物皆被联接。在万物互联阶段,互联网就是人类的最强大脑,传统机械化与智能化、网络化相结合,不但提高人类的生产效率,更将极大地解放人类,无人驾驶汽车、无人机、无人制造等为我们描绘了一个无网不在、无网不能的未来无人化、自动化、智能化的新世界。在这股智能浪潮的推动下,我们迎来了一个全新的时代——“物超人”时代。不仅仅是数字连接的变化,更是移动网络从服务人和信息消费,向服务千行百业的全面升级,“物超人”将更好地发挥数据生产要素作用,最终推动智能决策;“物超人”还将激发算力需求,可以与“新基建”更好结合;“物超人”更是信息化、数字化、网络化“再出发”的重要标志,它让“万物互联”的愿景成为了触手可及的现实。

2022年8月,我国移动物联网连接数首次超过移动电话用户数,开启了物联网发展的里程碑,继依靠人口红利发展后,打开另一个发展维度:工业互联网、智慧城市、智慧家居……物联网推动网络信息技术达到一个新起点。

展望未来,随着互联网技术的不断发展和创新,相信中国在互联网领域将取得更加辉煌的成就。同时,也期待互联网能够更好地服务于人民群众的生产生活,推动经济社会的持续健康发展。

(作者系国防科技大学计算机学院教授)

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号