水利天下微信公众号 2024-07-17 16:23:38

管涌,作为一种堤防隐患,其严重性不容忽视。管涌之所以被视为堤防的“杀手”,是因为其一旦发生,往往会对堤防造成迅速而严重的破坏,甚至导致决口等严重后果。什么是管涌?它为何是闻之色变的堤防杀手?管涌如何处置?本文拟结合实际案例,为您一一解密。

引 言

管涌,是一种土质堤坝最常见的险情。

在洞庭湖边,有人称之为“沙眼”。在鄱阳湖畔,它被形象地称为“泡泉”。

每到汛期,泡泉在鄱阳湖区频频出镜,谈之色变。

翻开地方水利志和有关文献,江湖圩区百姓简直是一部与管涌的斗争史。

20世纪90年代以来,洞庭湖区发生多处特大管涌险情。1996年长春垸、钱粮湖垸、共双茶垸,1998年南汉垸、安造垸,1999年民主垸,2014年善卷垸,2017年烂泥湖垸特大管涌险情,均严重威胁堤垸安全。其中,安造垸、钱粮湖垸、共双茶垸、民主垸溃堤,造成重大经济损失。

一、何为管涌

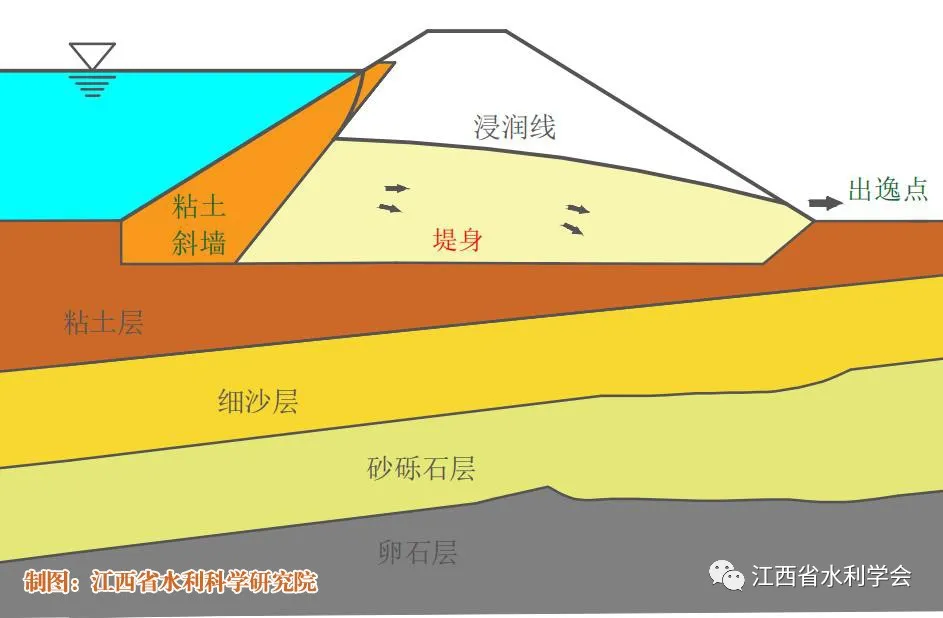

圩堤都修筑在河流中下游,或三角洲的河漫滩上。洪水期河流断面扩大,河漫滩洪水流速减小,挟带的细粒泥沙沉积并覆盖在河床上,形成下部为粗砂和砾石组成的河床沉积物,上部为细砂或粘土组成的河漫滩沉积物。这种下粗上细的沉积结构,称为“二元结构”。

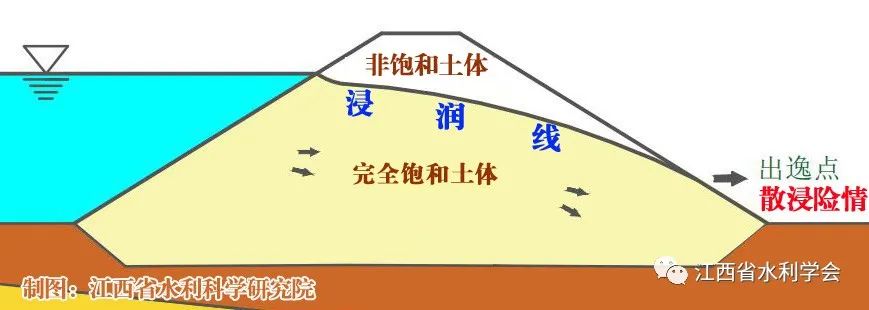

圩堤修筑时就地取材,堤身由细砂或粘性土组成,简称“均质土堤”。当河湖的水位升高时,圩堤开始临水,水体慢慢洇渗进入堤身,在压力的作用下,整个渗入过程从高到低,一直持续到背水面的堤脚。

这个时候把堤坝垂直坝轴线横向切开,可以分成上干下湿两部分,干湿交替的分界线称为“浸润线”。

浸润线以下,土体被完全浸透,持水量已达到饱和,力学性质变差,浸泡软化、抗剪力下降,称为“完全饱和土体”。

浸润线以上为较干部分,含水量尚未达到饱和状态,称为“非饱和土体”,故浸润线越低堤防越安全。

浸润线的起点,是外河水位和圩堤的接触点,终点为背水面的堤脚附近,称为“出逸点”或出逸高程。

水从堤脚出逸点以下开始慢慢渗出,这种现象俗称“堤出汗”,学名“散浸”。散浸是非常普遍的堤防险情,河湖水位越高、出逸点越高,渗水量越大,土的力学性质越差,甚至造成淤泥“软脚”现象,对堤坝越危险。

由于堤防都修筑在二元结构上面,上层是细砂或粘土,下层是更粗的砂砾石层。当河湖水位继续上涨,堤内上下水位压力差继续加大,堤身或者堤基础内部的细颗粒砂土在水压的推动作用下,会顺着水流方向被移动、带走,形成管状通道。

从堤脚甚至更远的薄弱地段,如堤身、池塘、稻田、人工水井、腐殖土层、房前屋后,持续将含有泥砂的浑水涌出地面,出水时涌口上下翻滚并形成明显的砂环,这种现象就是管涌。

当其出口处于粘性土时,表象为土体局部表面隆起,浮动或大块土体移动流失,此时也称为流土。管涌的危害非常大,由于挟砂带土,管涌通道会越来越大。如果处置不及时,管涌发展非常迅速,当堤身或堤基大量砂土被带走后,形成空洞,堤坝会突然塌陷,甚至溃决。

▼ 管涌决堤实验

2024年华容县团洲垸管涌决口实例

2024年7月3日15时30分许,迎水侧岸边出现漩涡,表明管状通道已经形成。

堤防堤顶塌陷下挫1m有余。

表明已有大量堤身砂土被带走,形成空洞,造成坝体变形。

17时48分,紧急封堵失败后,随着砂土继续带走,堤垸溃决。

7月8日22时33分,决堤近77小时后,经过全力抢险,军民合力,团洲垸成功合龙。

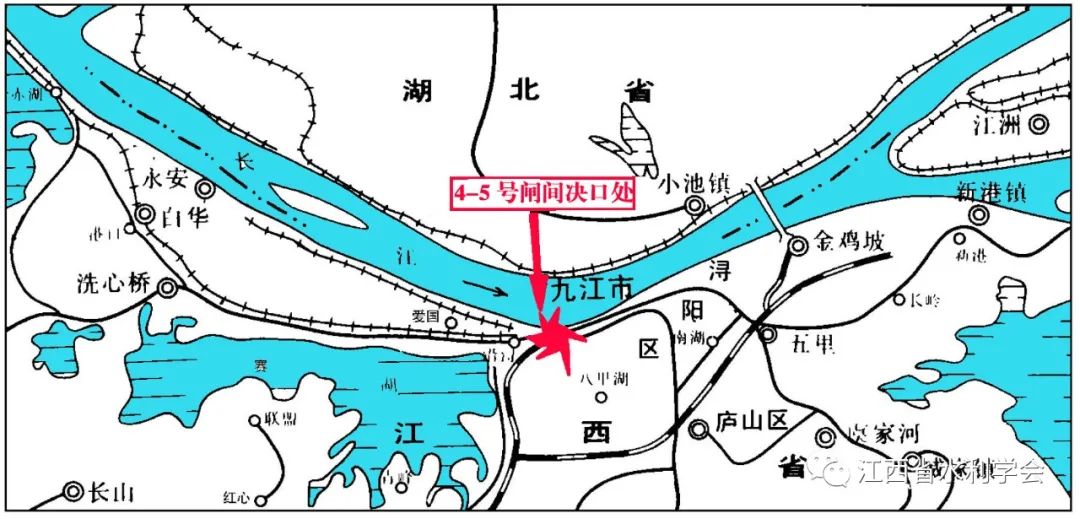

1998年长江九江大堤决口实例

1998年,震惊全国的长江九江城防堤管涌,从发现到决口不到1小时。

决口过程:8月7日中午12时45分,该堤4~5号闸之间,内侧堤脚处发现小泡泉,13时出现3个泡泉喷水点并夹有泥块,高度达30cm。时隔半小时,出水点扩大,因大量堤身土体被带走,堤顶出现直径约2m的塌陷洞,十分钟后大堤决口,最终口门宽度扩大到50米。

经过数万军民五天五夜的英勇奋战,最终堵口成功。

二、上堵下排

管涌必须尽早发现,第一时间处置,把险情控制在萌芽阶段,这也是汛期要求人员拉网式巡堤的原因。

为了减少渗水量,堤防迎水面通常采用透水性差的粘土材料,为使渗水顺利排出,背水面坡脚采用透水性好的反滤材料,保护出口,也就是常说的“上堵下排”。

管涌发现以后,用得最多的处置措施是“反滤围井”。根据泡泉的大小,用不透水的粘土装袋围一井圈,称为“围井”。利用连通器原理,抬高井内水位,减小上下游水位差,这种方式称为“养水盆”。

同时,在围井内泡泉口依次铺填粒径由细到粗的粗砂、砾砂、卵砂。把渗水中的泥沙反向过滤,在铺填的砂石层中渗水自由流出。渗清水,是泡泉险情处置成功的金标志,这种措施称为“反滤”。反滤也被广泛用于堤脚导渗沟出口保护。

根据险情的现状,反滤围井或大或小,有时甚至像“锤地鼠游戏”,处理好一个,边上又冒出一个,形成管涌群。这时,需要将围井尽量圈大。

反滤围井属于堤防管涌险情的应急抢险措施。为了减小或消除管涌隐患,在修筑堤防时,需要反复碾压土层,提高堤身的密实度,减小细颗粒在水压的作用下被带走,在迎水面铺筑不透水的粘土层,降低浸润线,这种措施称为“粘土斜墙”。

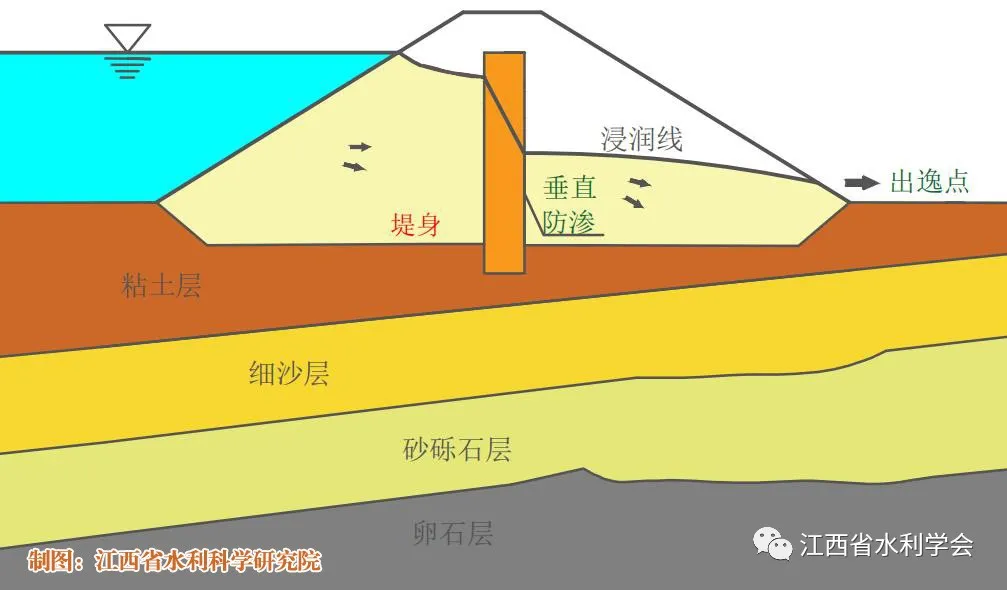

沿堤轴线,选择适宜的施工方法,增加一层垂直防渗体,降低浸润线,提高堤身防渗性,统称“垂直防渗”。常用的方法有:垂直铺膜、喷射注水泥浆、射水成墙、深层搅拌桩等。这种措施施工方便,效果良好,大量用于堤防的除险加固。

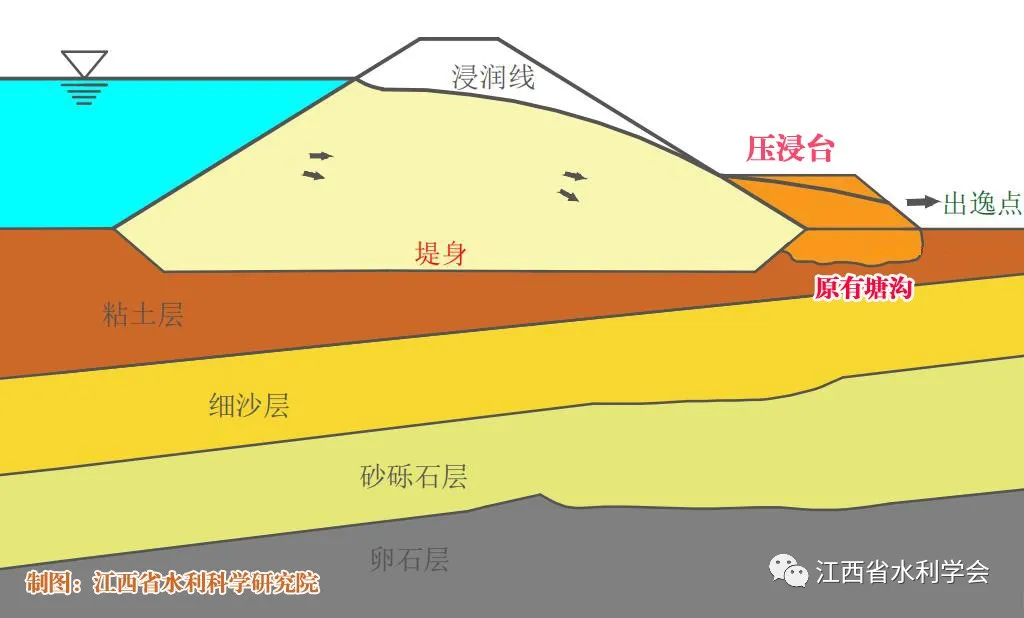

由于很多堤防都是就地取材,使背水面堤脚不远处会形成大量因取土产生的沟塘,成为养殖鱼塘、藕塘或长满水草。高水位时极易成为土体的薄弱环节,产生管涌且巡查难度很大。常用的措施是:将河道里的砂质土利用机械方式吹填,填平沟塘,形成透水性好的“压浸平台”,保护浸润线出口,以上措施简称为“填塘压浸”。

三、洪水之眼

在江湖堤防的内侧,每当一场大洪水退去,会留下各种各样的反滤围井沙袋圈,这是人类和洪水奋战的记忆。

老水利人讲,一个管涌就是一个惊心动魄的故事。新水利人说,每个管涌围井,都是一个值得学习的成功案例。

有的远在堤坝内侧的稻田里。

有的散落在池塘中。

有的在房前屋后。

有的紧靠堤脚。

有的三五成群。

有的体型庞大,土圈围上可站几十人。

有的被插上三角旗以示警。

有的气泡翻滚,甚至一点就着,被戏称为“火泡泉”。

有人称之为“大地溃疡”。

也有人称之为“洪水之眼”。

更有人称之为“堤坝杀手”。

管涌作为一类常见的堤防工程险情,各地圩区人民在实践中,积累了丰富的抢险经验。

本文仅对管涌机理和常见处置原则进行了简单介绍,在险情处置过程中,需要结合实际情况综合确定适合的措施。

责编:蒋茜

一审:蒋茜

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:水利天下微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号