湖南日报·新湖南客户端 2024-09-24 19:51:44

文|罗平

在衡阳,说起长乐,人们便会说起衡阳县的井头江和关帝庙,便会说起长乐的大云山、织牛湖、武水河,就会说起长乐的薯粉条和“神仙薯”,就会说起长乐的孩子会读书,大学生出得多……

在衡阳县的西南,有一个“三阳”交界的地方,它与祁阳、邵阳三地交界。在大云山上,有“鸡鸣叫三县”“一脚踏三阳”之说。

这里便是长乐。

长乐,原来是衡阳县一个区(区为县委的派出机构)。1995年撤区并乡后,这里不再叫“长乐”。原区辖地一分为二,设井头和关市两个行政区划镇。但不管地名怎么改,区划怎么变,“长乐”这个地名如同这里的基因,深深刻在这里人们的心里,始终流淌在他们的血液里。不管他们走到哪里,当别人问其家乡时,总会毫不犹豫且不假思索地回答:“长乐的”。

长乐,这个地名多好,长久安乐,长乐未央,寄托和寓意着这里人们祖祖辈辈、世世代代对美好生活的期许和向往。

长乐多山,因此,便多寨。据《汉语词典》解释,“寨”有四义,即防御工事、旧时军营、匪盗聚集地、有围墙或栅栏的村子。长乐的寨便四义皆有。

长乐的寨有侠肝义胆的豪气

唐末五代十国时期,中原地区群雄并起,先后建立了后梁、后唐、后晋、后汉、后周五个朝代。公元951年,后汉高祖刘知远麾下名将郭威发动兵变,建立后周。后周有一员猛将名叫刘春甫,字春风,曾任后周太祖郭威的兵部侍郎。刘春甫战功卓著,胸怀黎民,心忧天下。公元954年,后周高祖郭威病逝,其养子柴荣继位。刘侍郎更是忠心辅佐新君,帮助新君励精图治,南征南唐,北破辽国。公元959年,柴荣在北征辽朝攻取幽州时突然病亡,传位给年仅7岁的儿子柴宗训。

后周皇帝年幼,柴荣妻弟(柴宗训舅舅)张永德专权,拉拢一帮心腹,打击迫害后周旧臣功臣。刘春甫和时任禁军统帅的赵匡胤都是张永德要陷害除去的目标。刘春甫不愿再看到朝中倾轧,便决定隐退,带领一支旧部从群雄逐鹿的中原,一路南下,来到当时被称为蛮荒之地的衡州。

次年,在朝中受到张永德威胁的赵匡胤在“义社十兄弟”等旧部的帮助下,发动“陈桥兵变”,小皇帝禅位,赵匡胤黄袍加身,建立北宋,史称宋太祖。

赵匡胤当上皇帝后,曾派人寻找刘春甫,让他回朝共治天下。但刘春甫不愿再看到战火连年、民不聊生的景象,厌恶朝中你死我活的权力斗争,也对赵匡胤废帝自拥为皇的不忠不义行为而不耻,便带领旧部,从中原迅速南下,寻找隐居之地。

当刘春甫来到长乐大云山时,被这里的地理环境所迷住。他们停下脚步。

这里,就是衡州一排洞,即今长乐院。长乐院地处大云山腹地,四面群山环抱,绝崖悬壁,峰峦叠嶂,中间有一盆地,武水河穿境而流。当时,已是大旱三年,外面天下大乱,而这里泉水汩汩,溪流潺潺,人们自耕自给,安居乐业,犹如世外桃源。刘春甫便在这里安营扎寨,既防北宋官兵袭扰,又可保境安民,并将这里取名“长乐”。

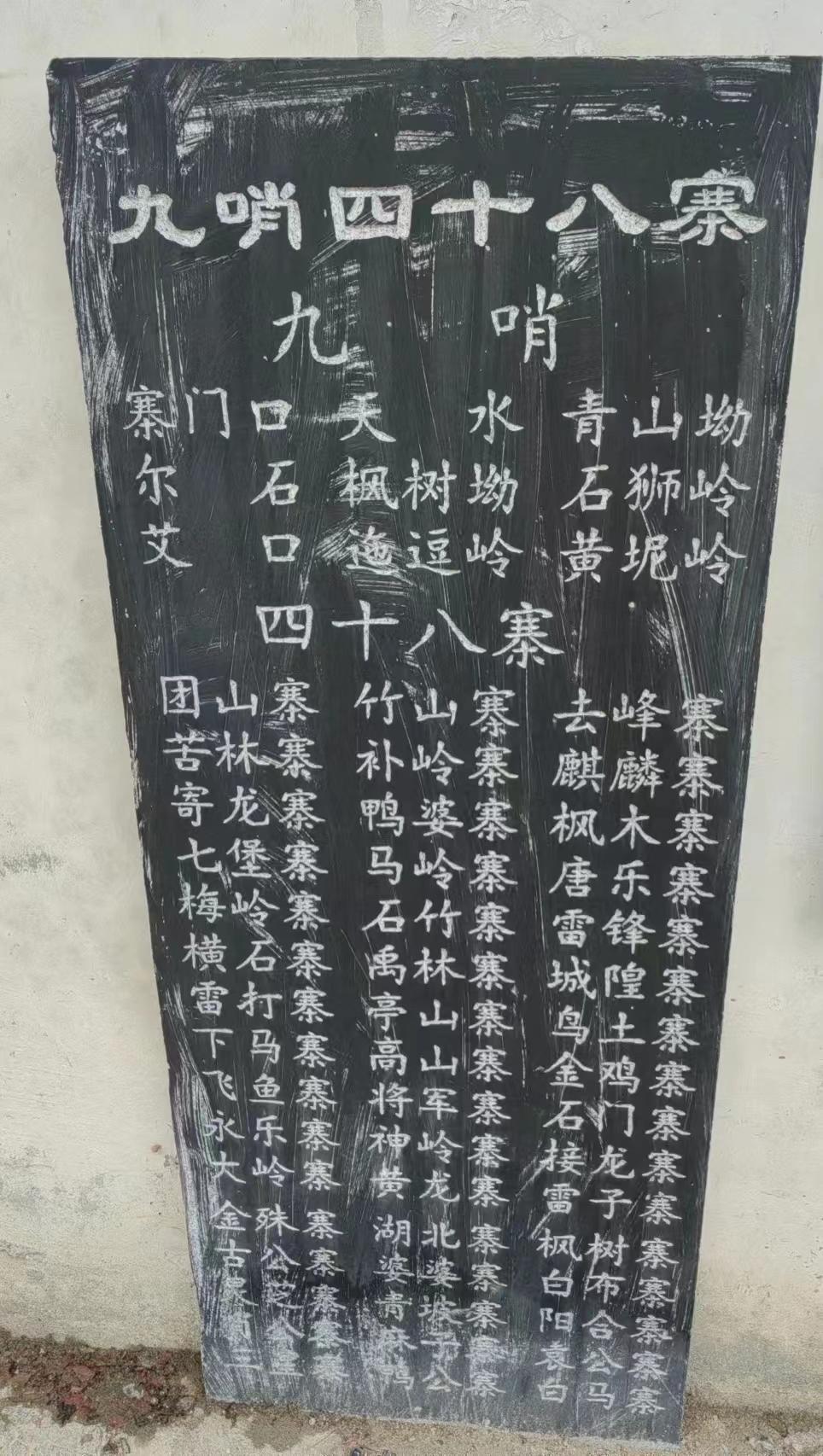

为防山外官兵围剿和土匪山贼打家劫舍,刘春甫带领部下,依山势地形筑建哨卡和寨楼,作为防御工事。共设哨卡九处,即寨门口、天水、青山坳、尔石、枫树坳、石狮岭、艾口、迤逗岭、黄坭岭,后称“九哨”。在寄龙、隍城、雨淋、普云、宇石、黄门、凿把、紫云、女儿、清风、鸡公、鸭公、苦良、秤砣、陀龙、秦角、探子、牙孔、狮子、钟鼓、灯笼、老鹰、 尧人、金龟、罗汉、斧头、伢儿、背儿、白岩、红岩、响水、箱子、雄凹、麻婆、蝙蝠、牛鼻、猴子、和尚、飞鱼、团山、雷祖、梅岭、乌纱、城门、宝剑、姑娘、顾公、桥顶等山口、关隘设寨48座。

刘春甫治军严明,侠肝义胆,主持公道,爱民如子,深受当地百姓称赞和爱戴。当地人都称其为“刘老爷”。他带领部下开山筑路,兴修水利,浚河架桥,开荒造田,并将中原的先进农耕技术和技艺传授给当地百姓,使长乐的农耕经济和农耕文明空前发达。

就这样,刘春甫的不少部下在长乐这片土地上与当地村民同生共息,结婚生子,世代延绵,安居乐业。这正是他一生所追求的理想和人生的祈愿。

后来,由于内讧,刘春甫在视察哨卡时,被手下旧部暗杀。传说他被砍下头后,仍然正气坚贞,双目圆睁,手提自己的头颅,飞身跃上他的战马,向总寨疾奔而去,后终因失血过多,落马而亡。后来,人们为纪念他,就把他断头的地方叫“脱头岭”,落马的地方叫“落马桥”,他身亡后托梦给乡亲们告诉谁是凶手的地方叫“托死坳”,他闭眼的地方叫“闭眼山”。通过他的托梦,找出了暗杀他的奸人。最终奸人被他忠心的部下和当地乡民所诛杀。

人们为了纪念刘春甫的侠义和恩德,就在梅岭寨建殿宇塑神像,以香火供奉。传说“刘老爷”甚是灵圣,凡当地乡民来庙里祭拜者,皆能心想事成,十分灵验。

刘春甫和他的长乐古寨,在大云山的深处,成为长乐人们世代相传的正义神话。长乐的月光,映照过九哨四十八寨的雄壮;大云山的轻风,吹过一千多年前的过往和烟云。如今,古寨不存,唯有遗迹或残砖断石,在见证着1000多年前那段斑驳的历史。

长乐的寨有传奇动人的故事

长乐的寨,如今已不再具有寨的基本功能,而是一个又一个地名。由于古寨的地形之特殊,历史之悠久,长乐的寨便成了当今人们心中的风景。

有人说,风景是自然的。自然的风景只能养眼。只有自然的风景里蕴含着人文历史的故事或者美丽神奇的传说,才能成为既养眼又养心的风景。

长乐的寨,就是这样既能养眼又能养心的风景寨,生长着一个又一个传奇动人的故事。

长乐的大云山,风景独特而优美。有诗云:“湘山之高云山高,朱鸟回翮蟠云翱”。山高水长,朱鸟啼鸣,茂林修竹,奇峰异石。传说韩湘子在山中六仙殿修炼时,吹着玉笛,呼云布雨,山中便常年云雾缭绕,宛如人间仙境,故名大云山。

大云山,古称邪姜山,又名白云峰,系南岳七十二峰之一,山脉形似鲲鹏,其翼若垂天之云。传说唐代国师申泰芝曾在山中炼丹,有六仙殿童子为其添加金色的矿石,遂炼成金丹。

山中的六仙殿,传说有韩湘子、铁拐李、何仙姑、蓝采和、吕洞宾、张果老六位大仙在此下棋、歇息修道。六仙在此等待曹国舅和汉钟离八仙到齐后一同前往崂山,去漂洋过海。每当清晨或傍晚,你仿佛听到韩湘子那悠扬的笛声在山谷里回荡,你仿佛闻到铁拐李的酒葫芦里散发出来的阵阵酒香,你仿佛看到何仙姑那美丽的倩影在修竹间飘逸,你仿佛看到蓝采和提着花蓝在山岭采摘鲜艳的杜鹃,你仿佛见到吕洞宾、张果老在山里人家化缘时被狗狂呔和追赶的情景……

山不在高,有仙则灵。从此,大云山中便有了几分禅意和神秘的仙气。

长乐四十八寨之首的寄龙寨,传说是刘春甫的总寨。因当时人们认为刘春甫可以拯救天下黎民,只是暂寄居于此的一条“人中之龙”,故后人称此寨为“寄龙寨”。其它寨名皆以山、地、形而命名。如鸭公寨、鸡公寨等,因山上有巨石形似鸭公、鸡冠而得名。

如今,这里静卧在杂草丛中或泥土之中的条石残砖,不知是刘春甫筑寨时的用料,还是元明清时期修建团仓时的遗物。

鸡公寨下,有一条茶马古道,叫“践后古道”。古道是一条宽有一米有余的石板古道,在大云山中诉说着昔日的繁华。

传说,清乾隆时期,山下有一刘姓大户,因续了五房都无子嗣,当地人背后叫他“刘绝后”。其母上云山庵烧香拜佛。一和尚告诉其母,要多做善事,修路架桥,就能积善德,添人丁,家兴旺。“刘绝后”便捐出银两,花三年时间,修建了这条连接衡邵“两阳”贾商和人行过往的石板古道。第二年,他的五房妻妾各生一子,当地人便为他改名为“刘践后”。这条古道也被称为“践后”古道。

走在这条古道上,仿佛让人听到那商队“得得”的马蹄声,也不禁让人感叹其名的变化之玄机。它似乎在告诉后人一个行善积德、必有福报的道理,也在启示后人这种传统美德要践后践行,代代传承。大云山下的孟山桥,就是当地一位姓孟的大户人家捐建的。

沿着石板古道拾级而上,你可以在松杉之间看见一座石桥。那便是仙人桥。仙人桥形如乡村常见的石板桥。桥高5米,长约3米,宽约2米,桥面平整。桥由3块巨石组成,两块巨石相隔2米左右,在陡峭的山坡上一前一后挺立着,两石之上一块巨石平铺而过。远远望去,如同仙山之上,架起一座天桥。

相传很久很久以前,有一位峨嵋山仙人,一天夜里骑着仙鹤路过大云山,见这里秀丽幽深,有仙气道法与峨嵋相通,就想架一座通往峨嵋山的石桥,好让弟子们来往此山。谁知刚架好一跨,仙鹤踩响了傍边的石鼓。鼓声惊动了山上的金鸡,金鸡一叫,山下人家的雄鸡就跟着叫了起来。仙人怕凡人知道他的仙踪,一急之下,一脚将仙鹤踢得趴在山腰变成了一块大石头,伸手抓起山上的金鸡腾云而去。金鸡乘仙人不备,挣脱了跳到大云山顶的一块石头上鸣叫。仙人用手一指,金鸡便化成了石头。这里便是大云山最高峰金鸡峰(又叫鸡冠峰)。在仙人桥的上面,有一巨石如同仙鹤趴在山坡,这就是那只被仙人踢飞的仙鹤。

长乐四十八寨,湮没在大云山的历史深处,还有许许多多传奇动人的故事,被历史的烟云所掩盖,需要人们慢慢地发掘,去品读……

长乐的寨有多元文化的融合

长乐,地处大云山中,除生长着许多佛教道教文化外,还深受农耕文化和儒家文化的浸染。文化的种子就像大云山中的花草竹木,自然而顽强地生长着,荣了又枯,枯了又荣。

这里,有上千年的农耕文化。长乐的梯田,就是农耕文明的遗址。无论你站在长乐四十八寨任何一个寨上遗址,放眼山腰,都是一排排一层层的梯田和茶园,大小不一,形状各异,依地势而成,大都是用当地的麻石垒埂而成。一年四季,长乐的梯田大多数时间被云雾缠绕。

每年的春天,长乐的梯田如同一幅绝美的水墨图。有长乐汉子身披蓑衣、头戴斗笠、手扶犁杷在梯田耕耘。有长乐女人在弯着身子低头插秧。有云雀在山里鸣叫,有布谷在山谷啼鸣,有黄牛在声声哞叫。每年的秋天,稻子成熟,长乐的梯田如同一幅油画,层层金黄。山风吹来,稻香阵阵。

这里的梯田,已有千年的历史,初始于后周时期刘春甫带领旧部和当地山民一土一石开筑而成。长乐寨的梯田,成了农耕文化和农耕文明的天然博物馆。

每当清明谷雨时节,长乐的茶园青翠犹滴。在云雾中生长的茶叶,格外的清香和鲜嫩。家家种茶,户户炒茶。茶香缕缕,青茶入口,让长乐的男人既具有寨主的豪气与彪悍,又兼有君子的内敛与温雅。

长乐的寨留下了不少文人墨客的足迹。最具代表性的当属明末清初伟大的思想家王船山。王船山也许是有刘春甫的相似经历,也许是被其气节所折服。他曾多年在大云山中著书立说。站在九哨四十八寨遗址前低头寻思,留下了有名的《大云山歌》。诗云:“湘山之高云山高,朱鸟回翮蟠云翱。群仙握符顾九寓,翩然来下挥旌旄。我闻石笈金扃在峰顶,绿苔不掩珠光炯。我欲从之君许否,愿酌红泉为君寿。松云萝月数峰前,玉露凝香挹天酒。”大云山和长乐寨的奇秀幽美在王夫子的诗中得到了呈现。

据《山海经》《水经注》和《水经注疏》记载,大云山古名“邪姜山”。“邪姜”即避邪之姜。一说古语“邪”与“耶”通声义,即“野”之意。“邪姜”即“野姜”。

传说山中盛产一种野生的生姜。很久很久以前,山里发生了一场瘟疫,死了不少的人。人们不知怎么治防。一夜,一山民得一梦,梦里一长者自称炎帝氏,告诉他可以到山里挖野姜煮水煎服。山民照做,果然灵验。山民称野姜为“避邪姜”,后来演变成了“邪姜”,因此,大云山的古名曰“邪姜山”。

王船山受此影响,不但将草堂起名为“姜斋”,且自号“姜斋”,还在曲兰的湘西草堂傍开一姜园,一边著书立说,一边种姜卖姜。也许,他想用他那哲学思想的“生姜”去济世救民。

由于长乐寨受到许许多多中华优秀传统文化的熏陶和感染,这里的人们渴望知识,崇尚文化。他们在井头老街的建设布局中就充分体现了中华优秀文化的智慧,将老街设计为“天地人和”四大部分,蕴含着“应天时,借地利,聚人气,创和谐”的文化智慧之大成。

文化的基因,在长乐人们的血液里代代深植。长乐的孩子读书发愤,通过读书,一个又一个长乐儿女考上了大学,走出了大山,走向了远方……

从大云山脉发源的武水,传说西周武王姬发来此饮过马,故名武水。武水,集长乐四十八寨之灵气,哺育了世世代代生长在这里的人们,生生不息。

长乐的寨有烟火人家的味道

大云山里,山多田少。红薯成了这里人们的主食。

长乐流传着一首民谣:“早餐圆猪圆羊,中餐芝麻裹糖,晚餐三吹三打,出外随带干粮。”民谣诙谐幽默,意思是“早餐汤水煮红薯,中餐吃米饭拌红薯,晚餐灶火里煨红薯,出外带干粮还是红薯干或红薯片子”。

红薯这个不挑剔生长环境又极易栽种的作物,通过勤劳智慧的长乐女人的双手,却变成了长乐这个地方的一道道美味。

后来,通过长乐女人的加工,红薯由“圆猪圆羊”变成了薯粉条、牛筋薯(又叫神仙薯)、薯片、薯干、薯淀粉、荷折片等等红薯系列食品。

长乐的神仙薯是长乐人一生的记忆和味道。他们从小吃到大,从家乡吃到远方。神仙薯又甜又香又有嚼劲,那时候,最重要的是能饱肚子。

寒露霜降时节,茂盛的红薯叶在秋风里开始枯黄。长乐的男人便扛上锄头,挑上箢箕、箩筐,上山挖红薯。大云山里的泥土大都带沙性,挖出来的红薯又大又好看。红薯挖回家后,要把红薯放置一段时间,让红薯变“痨”,就是让红薯中的淀粉转化为糖份。这样,红薯才好吃,吃起来又香又甜,无论是煮还是煨,吃起来都巴嘴巴。

当红薯变“痨”后,女人们便会拣出形状好看的洗净,上锅,蒸熟,去皮,然后在房前屋后搭起一张张竹搭子,把红薯切成大小均匀的一条条,在秋阳下晾晒,但又不能晒得太干,太干了吃起费劲。当红薯条干湿度晾晒得差不多时,她们就会调好一锅“浆水”,“浆水”里加有糯米粉、桔子皮、芝麻以及从山里采来的香叶等。把红薯干在浆水里打个滚,再去晾晒,待薯干不粘手时就可以收藏,成了“神仙薯”。

长乐的孩子们早上去上学,母亲总会拿一捧“神仙薯”装在书包或衣袋里。长乐的男人外出,女人也会为他准备一袋神仙薯。他们嚼着神仙薯,就像嚼着浓浓的母爱和家的味道,香在舌尖,甜在心头。

煨红薯则是长乐人一生的温暖。每当做完饭后,灶膛里的木碳是红的,草木灰是热的,长乐的母亲就会拿几个红薯放入灶膛,用木碳火灰掩好,当灶膛冷却后,红薯也就煨熟了。孩子们便把红薯从灶灰里扒出来,面上被煨得焦焦的,剥开煨焦的薯皮,红薯好香好香,香得让人直流口水。女人看着孩子们和男人那副贪吃相,总是责怪他们:“莫急,莫抢,莫烫伤了手和嘴”,脸上露出了幸福的微笑。

做薯粉条的工艺就复杂多了,不是女人可以独立完成的。男人和女人把红薯打成薯浆,用水一遍两遍三遍把淀粉冲洗出来,再漂洗几次,漂成了洁白的红薯淀粉后再切成一坨坨晒干,晒成干淀粉。

打红薯粉条需要一个打白霜的天气。当山里刮起了霜风,他们便知道,当晚会是一个白霜天,有利打粉条。这时,男人开始拌料和粉,女人开始生火架场。屋前屋后用三个叉架起了一排排晾晒粉条的竹杆。锅里的水沸腾了,男人站在灶台上,用一个钻有若干孔的“漏瓢”,把调好的淀粉放在漏瓢里,一拳一拳地击打,一根根薯粉在沸水里煮熟,然后再迅速捞出用冷水冷却,一把一把地搭到早已准备的竹杆上。霜冻了,粉条便会冻成冰棍,待第二天太阳出来,粉条逐渐解冻,便分成了一根一根粗细均匀且晶莹剔透的长乐薯粉条。

长乐薯粉条煮鱼是再好吃不过的一道菜了。逢年过节,来人来客,长乐人家都会来上这道菜。后来,这道菜成了城市里人的一道招牌菜。

在外的长乐儿女回家过年,长乐的母亲一定要给儿女们备上几捆自家做的薯粉条。

就这样,红薯成了长乐人们心中永恒的记忆。神仙薯、薯粉条等红薯食品,不但沉淀和散发着长乐古寨的味道,同时,也散发着长乐人家的烟火味道。

这就是长乐。这就是长乐寨。这就是长乐的故事和味道……

(记于2024年9月23日)

作者简介:罗平,湖南衡阳县渣江镇人,中国散文学会会员、湖南省作家协会会员、中国散文年会“十佳散文集奖”获得者,连续3年获得中国散文年会奖,已公开出版发行散文作品集《渣江往事》《衡阳酒娘》。

责编:张德会

一审:宁静

二审:肖秀芬

三审:张德会

来源:湖南日报·新湖南客户端

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号