苏露锋 2024-12-25 17:11:09

文/苏露锋

出身农村,考大学几乎是改变命运的唯一机会。高中那几年,却沉溺于文学。高考前夕,竟还在读《论茅盾的早期文学思想》《文学艺术家智能结构》等书,旁人觉得荒唐可笑。没有过人天赋,又不务正业,自然无缘大学。这要部分“归罪”于老师。

一次作文课,李劲老师把我关于王安石《游褒禅山记》的读后感,当作优秀习作在班上朗读,有一句还被画了红线:“我的梦想,就是从那个时间、那个地点开始的。”我的文学梦想也由此启航。

老师或许只是勾起了我体内的基因记忆。我的父亲当过大队会计,算得上是个农村知识分子。他读过一些书,对古典诗词、历史故事如数家珍。他还写得一手好翰墨,邻居每逢春节和红白喜事,总是前来索求对联。父亲以历史故事教我们兄弟做人处世的道理。没有字帖,父亲就在废旧纸上写下工整的楷书,一笔一画教我临习。父亲的文学基因,在我身上得以传承。

虽然没能进入大学殿堂,但读书的习惯一直坚持下来。既便是干农活时也带着书,充分利用在田埂上休息的间隙时间。那时,上海文化出版社的“五角丛书”取材广泛,开本较小,携带方便,成为我的至爱。

一个偶然机会,我当上了乡邮员。在乡镇邮政所,有大量报可以阅读;更重要的是,我迎来了人生的第一个转折点。市邮政局局长李若元来检查工作,偶然看到我在交接班单上的签名,便说字写得不错,又问我是否会写文章。我点头说是。几天后,市局办公室主任拿来一沓材料,让我整理成文。不久,我便到了市局从事宣传工作,平常写文章,有活动写横幅。从乡邮员到专职宣传,是一个人生跨越。

读书自学常有迷茫和困惑。读了任继愈先生的《中国哲学史》,便去信说想登门拜访请教。任先生是哲学大家,当年已八旬高龄,我本来对回信不抱希望。谁料先生回了一封亲笔信,说自己年事已高,心力不济,推荐我去找北京大学哲学系叶朗教授。后因多种原因未能成行。读了另一位著名学者、教授出版的日记后,又去信表明拜访求教之意。回信出自另一位老师,说该教授已调往外地任职,便代他回信,鼓励我自学。虽然未能当面求教于两位学者,但这两封回信成为我当时坚持自学的动力。

2001年,大名鼎鼎《文萃报》招聘编辑,经过严格的考试,我如愿成为报人,这是新的起点。这里有单位订阅的数百种报刊,有湖南日报社图书馆的丰富藏书,还有文化古城长沙的众多书店。岳麓山下,高校林立,这里的旧书店,收有学生丢弃不用的各类大学教材。我成了这里的常客。自学了法学、政治学、社会学、哲学、历史学、国际关系学、经济学等多个学科的知识,广博庞杂,不求甚解。

后来,我摸索出了自己独特的读书自学经验:在某段时间要专注一个领域,这段时间大概要三四年,先细读这个学科的基本原理和思想史,或者词典,再按图索骥,研读这个领域的经典著作和专业书籍,自学可以事半功倍。

那段时期,我撰写的时政评论不断见诸媒体,甚至为著名学者所引用。作为半路出家的“民科”,我从这些点滴收获中寻求慰籍和动力,从不妄自菲薄。那段时期的评论,有些超越了时效性,于今仍有现实意义。

从2017年开始,我在《华声》杂志开设专栏,应邀为《廉政瞭望》撰写的专栏也于2021年开张。两个专栏均是历史随笔。开设之初,头脑中并没有清晰的定位。现在回头来看,发现大多与古代士人、思想、政治有关,内容偏重于宏观题材。这或许是我潜意识中的真正志趣所在——力图从当代的视角,来解读中国古代史。

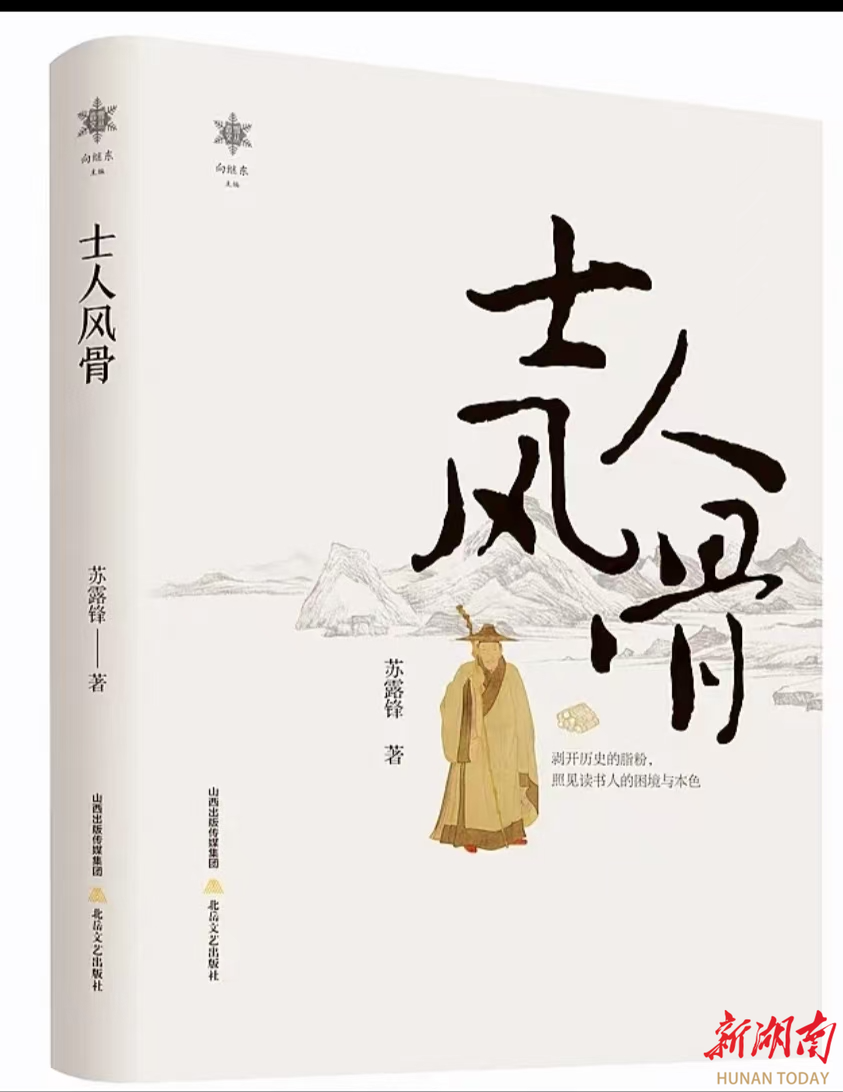

专栏文章至今已积累近百篇,于是编成《士人风骨》这本集子。此书中有多篇入选花城出版社“中国杂文年选”和长江文艺出版社“中国杂文精选”;被《领导文萃》《杂文选刊》《特别文摘》《作家文摘》等文摘报刊转载百余篇/次。这次结集出版,也算是一个阶段性总结。

文学、时评、随笔,是我精神追求的三个阶段。一般而言,文学需要激情,时评需要锐气,随笔需要练达。但有人说,我的历史随笔,更多的是激情和锐气。当然,光有激情和锐气还不够。好的历史杂文,更重要的是要有独到的见地。见他人之所未见,言他人之所未言,是杂文的上乘境界。此境界,恐力有不逮,而心向往之。

唠叨至此,意在感恩一路走来给予我帮助的人。感恩亲人、师友和同事,感恩点拨和抬爱我的人。除了前文提及,应该感恩的人还有很多,恕不一一道来。当然,特别要感谢向继东先生。是他向出版社推荐,才有了这本集子的出版。

二〇二三年三月于长沙

(注:《士人风骨》2023年8月由北岳文艺出版社首版,台湾繁体版于2024年6月出版,自序刊于《书屋》杂志2023年第10期)

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号