怀化日报 2025-01-02 10:35:34

文/赵福江

民国前期的一天,年仅十四岁多点的沈从文,“用补充兵的名义”,随军离开家乡凤凰入麻阳,两天里经石羊哨、岩门、高村、烂泥(今兰里)、吕家坪等地,四天后到达辰州(今沅陵)驻防。后,沈从文先生曾行军经麻阳,曾返家乡过麻阳、宿苗乡,也曾从凤凰步行80里歇麻阳县城锦和,第二天翻越西晃山往沅州(今芷江)。麻阳与凤凰山水相连,都是苗胞聚居之地。沈先生自然对麻阳有一种友爱之情和亲切之感。麻阳的山川、风情、物产、村镇、人事、语言、习俗,都在他脑海里留下了深刻的印象。在他以后的作品里,对此进行了精彩的描述。从中,我们不难看出沈先生对麻阳的情愫,也使我们对民国后期以前较长一个时期麻阳的面目有了一个大概的认识。

麻阳河

沈先生第一次认识麻阳河是民国5年(1916年)农历7月16日。《从文自传·辰州》载:这一天,他随军步行60里,黄昏以前“便到了一个名叫高村的大江边了。”这条“大江”,便是古之“五溪”之一的“辰溪”,后来的地图上标名为“辰水”,麻阳人叫她为“锦江”,外地人称呼其为“麻阳河”。

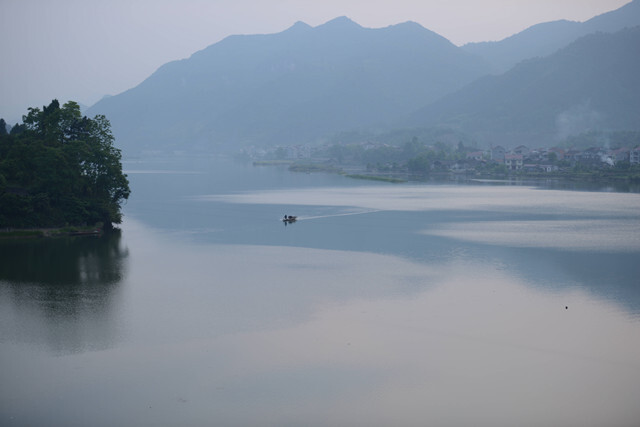

沈先生初识麻阳河,是江面的广阔和新鲜。他在《从文自传·辰州》中是这样记叙的:“天气看看渐渐的夜下来,有些人已经在船头烧火煮饭,有些人已蹲着吃饭,……那时阔阔的江面,已布满了薄雾,有野鹜鸂鶒之类接翅在水面向对河飞去,天边剩余一抹深紫。”第二天坐船离开高村顺流直下,“船上所见无一事不使我觉得新奇,……两岸时时刻刻在一种变化中,把小小的村落,广大的竹林,黑色的悬崖,一一收入眼底。”

麻阳河是美丽的。沈先生在他的长篇小说《长河·秋(动中有静)》中,以精炼的笔墨对此进行了描绘:“大河边触目所见,……野花多用比春天更美丽炫目的颜色,点缀地面各处。沿河的高大白杨银杏树,无不为自然装点以动人的色彩,到处是鲜艳与饱满。”“河边下午景色特别明丽,朱叶黄华,满地如锦如绣。”“秋天来河水下落得多,溶口小,许多大石头都露出水面,被阳光漂得白白的,散乱在河中,如一群一群白羊。”沈先生为我们绘出了一幅绚丽夺目的麻阳河秋色图。

麻阳河繁忙,充满勃勃生机。河面上每天都有一批批船只上行下行,“二十四只大船有时衔尾下滩,有时疏散散浮到那平潭里”。从沈先生在《从文自传·辰州》里这简短的描述就可见一斑。另外,从沈先生《长河·大帮船拢码头时》里对麻阳河吕家坪段的描写也可看岀。“晚来停靠的船,在河中用有倒钩的探篙抓住别的船尾靠拢时,篙声水声人语声混成一片。河面光景十分热闹。夜云巳成一片紫色,……平静宽阔的河面,有翠鸟水鸡接翅掠水向微茫烟浦里飞去。”

麻阳船

麻阳河是麻阳苗乡的母亲河,麻阳河及其两岸肥美的山地、平原,是苗民繁衍生息的场所。在麻阳河这条连接沅江、黔东的交通运输动脉上往返的船队,主要是麻阳船。沈先生在《湘西·沅水上游几个县份》里是这样说的:麻阳河上“弄船人除少数铜仁船水手,此外全部都是麻阳人”。麻阳船为苗乡(含黔东)运输生产、生活物资立下了汗马功劳。

麻阳船系麻阳人依照上辈传承下来的样式和技术自己打造的。他们“从山中砍下几株大树,把它锯解成许多板木,购买三五十斤老鸦嘴长铁钉,找上百十斤麻头,锤它几百斤桐油石灰,用祖先所传授的老方法,照当地村中固有款式”,在河滩边建造成“头尾高张坚固结实的帆船。”(见《长河·人与地》)

麻阳船不仅在麻阳河上穿梭行驶,还驶向贵州、洪江、辰州、常德、洞庭湖、汉口等地。特别是在沅水河上十分活跃,成为沅水河上的“大哥大”。沈先生在《湘西·常德的船》中写道,常德“是湘西一个大码头”,所以沅江“水面各处是船只”。有由长江越湖来的“三桅大方头船”,有气象不凡的“洪江油船”,有运载石灰和黑煤的“辰溪船”,有从洞河出来的“洞河船”,有从酉水下来的“白河船”……,但“在河上显得极活动,极有生气,而且数量极多的是普通中型的‘麻阳船’”,“沅水水面的世界,一大半是麻阳人占有的。”“沅水流域的转运事业,大多数由这地方人支配”。凡麻阳人看到这些文字,心中肯定会油然而生自豪之情。

由于沅水流域麻阳船数量多,自然弄船的水手及其家属也就多。“人口繁荣的结果,且因此在常德城外多了一条麻阳街。”(见《湘西·常德的船》)。常德的河街约两里长,沈先生印象最深、最看好的是麻阳街。他在《从文自传·常德》里说:“那河街既那么长,我最中意的是名为麻阳街的一段。”有的麻阳船行到辰州府,“麻阳县的水手,一部分登陆以后,便成为当地有势力的小贩。”(见《湘西·沅陵的人》)。从沈先生的这些文字中,我们可以想象到麻阳弄船儿漂泊四方,四海为家的情景,也可看到他们为大湘西,特别是为常德、沅陵的繁华所作出的一份贡献。

麻阳人

沈先生在长篇小说《长河》中,塑造了老水手、橘园主人滕长顺、阿秋嫂、夭夭、三黑子、商会会长、保安队长等十多位生活在麻阳吕家坪一带的栩栩如生的人物形象。在《湘行散记》和《湘西》中,生动记叙了滕回生堂老板(下简称“滕老板”)、洪江油船船主、麻阳船水手、滕老九、张秋潭等生活在湘西各地的麻阳人。

《湘行散记·滕回生堂今昔》共4000来字,写了滕回生堂和凤凰桥上二十七年前的情况和二十七年后的变化,记叙了滕老板一家人的命运,其中突出记叙了滕老板的大半生经历。滕老板是文中“我”的寄父。生在清末时期的滕老板,年轻时喜好习武,一心想考取武秀才。其屋里有各种刀具,此外“还有一个似桶非桶似盆非盆的东西,原来这是我那寄父年轻时节站功所用的宝贝。他学习拉弓,想把腿脚姿势弄好,每个晚上蜷伏到那木桶里去熬夜。想增加气力,每早从桶中爬岀时还得吃一条黄鳝的鲜血。占了木桶两整年,吃了黄鳝数百条”。这足见其对于习武是多么执着,多么坚忍刻苦。但由于当时社会黑暗腐败,临到应考时,却被取消了考试资格。他因此赌气离开了家乡,从麻阳来到凤凰卖卜行医。

滕老板精通中草药,医术高明,他“是个出名草头医生,……那几百种草药,成束成把的草根木皮,堆积如山,一进屋中也就长年为草药蒸发的香味所笼罩。”他治好了“我”的疳疾,增强了“我”的体质。他为治疗红伤而秘制的药粉,疗效甚佳。

滕老板善良仗义,慷慨热情,极得人缘。“我那寄父……有时把钓来的鱼不问死活依然扔到河里去,有时也会把鱼煎好来款待客人。”他经常会摆上酒,同“每天拿了猪脊髓到回生堂”的胡须满腮的屠户一起细说慢饮。“他说他会点血,但从不见他点过谁的血。一口典型的麻阳话,开口总给人一种明朗愉快的印象。”夏天河中涨水,有人会不慎落水,“关于救人的事,我那寄父总不落人后。”

《湘西·常德的船》中,沈先生用一段700多字的话介绍“洪江油船”,说它“富丽堂皇”,是“称为巨无霸的船只”。其中,用了500多字描叙了身为麻阳人的油船船主。

麻阳人弄船人多,且会弄船,麻阳人垄断了众多洪江油船的统治地位。油船“船主照例是麻阳人,且照例姓滕”。麻阳人船主善交际,懂礼数,阅历丰富。“常与大商号中人拜把子,攀亲家。”“遇有身份的客人搭船,喝了一杯酒后,便向客人一五一十叙述这只油船的历史,载过多少有势力的军人、阔佬,或名驰沅水流域的妓女。”油船每年往返常德、洪江间数次,“下行可载三四千桶桐油,上行可载两千件棉花,或一票食盐。用撸手二十六到四十人,用纤夫三十人到六七十人。”这样沉重的货物,这样多的人,在滩险浪恶的沅水河上漂,船主真可谓肩负重任。他们成竹在胸,安排得有条有理,每个人“却各有其事,从不紊乱。舱面永远整洁如新。”“行船时站在船后檀木舵把边,庄严中带点从容不迫神气,口中含了个竹马鞭短烟管,一面看水,一面吸烟。”沈先生的寥寥数语,将麻阳人船主管理有方的特征和指挥若定的神态跃然纸上。

沈先生在《湘西·常德的船》中还叙说了活跃在沅水上麻阳船水手的情况。在沅水流域,麻阳船“人口加多,船只也越来越多,因此沅水水面的世界,一大半是麻阳人占有的。大凡船只停靠处,都有叫乡亲的麻阳人。”麻阳水手豪爽,精力绝伦,能吃苦耐劳,群体意识和争斗性极强。“乡亲的特点是面目精悍而性情快乐,作水手的都能吃,能做,能喝,能打架。”其中最突出的代表人物是清朝嘉庆中期的滕老九(即滕黑子)。沈先生说:“一切成功都必需争斗,这原则也可用作麻阳街的说明。据传说,这条街是个姓滕的水手滕老九双拳打出来的。我们若有兴趣特意到那条街上走走,可知道开小铺子的,做理发店生意的,卖船上家伙的,……全是麻阳乡亲,我们就会明白,原来参加这种争斗,每人都有一份。”

这里对滕老九虽只写了一句话,但从中我们不难看到滕老九武艺高强,勇于争斗的英雄本色和为麻阳人在常德府夺得一席立足之地的功劳。

湘西山川壮丽,钟灵毓秀,人才辈出。沈先生在《湘西》和《湘行散记》中,记叙的清朝后期和民国前期湘西有作为的著名人物20多位,大都惜墨如金,一语收笔。但在写到麻阳船水手后,特独用一小段文字,极力称赞和高度评价了麻阳塑像师张秋潭:“麻阳人中另外还有一双值得称赞的手,在湘西近百年实无匹敌,在国内也是一个少见的艺术家,是塑像师张秋潭那双手,小件艺术品多在烟盘边靠灯时用烟签完成的,无一不作得栩栩如生,至今还留下些在湘西私人手中。大件是各县庙宇天王观音等神像,辛亥以后破除迷信,毁去极多。”这可见沈先生对张秋潭先生的崇拜,这也使后人知道了张先生是位技艺高超的艺术家,是麻阳苗乡的骄傲。

麻阳物产

麻阳,以丘陵为主,平、岗、山、原兼有,土地膏腴,物产丰富。在沈先生的笔下记叙的物产,主要有稻谷、柑橘、桐油、烟草、竹、麻等。《从文自传·我所生长的地方》中是这样写的:“地方东南四十里接近大河,一道河流肥沃了平衍的两岸,多米,多橘柚。”这里的“大河”,指的是麻阳河。沈先生在《长河·橘子园主人和一个老水手》里是这样记叙的:“辰河是沅水支流,……辰河上游两岸出产的竹、麻,与别的农产物,用船装运下行”。《长河》里的“辰河”,指的也是麻阳河。《长河·橘子园主人和一个老水手》里还说:吕家坪“有几所规模宏大的榨油坊,每年出货上万桶桐油。”老水手“那只船满载桐油烟草驶下常德府”。

麻阳自古盛产柑橘,柑橘为麻阳名产,也是沈先生钟爱之物。

《长河》一开篇,沈先生便笔蘸浓墨,着力描绘橘,“记称‘洞庭多橘柚’,橘柚生产地方,实在洞庭湖西南,沅水流域上游各支流,尤以辰河中部最多最好。树不甚高,终年绿叶浓翠。仲夏开花,花白而小,香馥醉人。九月霜降后,缀系在枝头间果实,被严霜侵染,丹朱明黄,耀人眼目,远望但见一片光明。每当采摘橘子时,沿河小小船埠边,随时可见这种生产品的堆积,恰如一堆堆火焰。”“原来本地是岀产橘子的地方,沿河百里到处是橘园”。

在《长河》其他章节里,也随处可见对橘的描绘。长河“沿河橘子园尤呈奇观,绿叶浓翠,绵延小河两岸,缀系在枝头的果实,丹朱明黄,繁密如天上星子,远望但见一片光明,幻异不可形容。”【见《长河·秋(动中有静)》】商会伙计对会长说:“……一路看我们麻阳河里橘子园真旺相,一片金,一片黄金!”(见《长河·吕家坪的人事》)。沈先生的妙笔,记下了麻阳橘园的美好风光和丰收景象,其对麻阳橘子的赞颂和喜爱之情溢于华章之中。

麻阳村镇

麻阳与凤凰毗邻,沈先生又多次路过、投宿麻阳一些地方,他对麻阳的一些村镇是熟悉的。在其作品里,记叙了麻阳部分村镇的情景。仅在《长河》中,就写到了吕家坪、太平溪、溪口、烂泥、高村、江口、岩门、石羊哨、麻阳县城等地。其中写得最多的是吕家坪。

《长河·题记》里说:《长河》是“用长河流域一个小小水码头作背景”来写的,这个“小小水码头”就是吕家坪的水码头。《长河》有十一章,其中第四章的题目就是《吕家坪的人事》。

沈先生是这样介绍民国中期的吕家坪水码头的:吕家坪小口岸“算得上是辰河中部一个腰站。……上下行船只停泊多,因此村镇相当大,市面相当繁荣。”沈先生并对吕家坪市镇的景象进行了生动具体地描绘:“吕家坪镇上只一条长街,油号,盐号,花纱号,装点了这条长街的繁荣。”逢场时,“附近三五十里乡下人,都趁期来交换有无,携带了猪羊牛狗和家禽野兽,石臼和木碓,到场上来寻找主顾。依赖盐乡为生的江西、宝庆小商人,且带了冰糖、青盐、布匹、纸张、黄丝烟、爆竹,以及其他百凡杂货,就地搭棚子做生意。到时候走路来的,驾小木船和大毛竹编就的筏子来的,无不集合在一处。……耕牛和猪羊……,时常叫叫咬咬,做生意时又要嚷嚷骂骂,加上盟神发誓,成交后还得在附近吃食棚子里去喝酒挂红,交易并且特别热闹。飘乡银匠和卖针线妇人,更忙乱得可观。银匠手气高的,多当场表演镀金发蓝手艺,用个小管子吹火焰作镶嵌细工,摊子前必然围上百十好奇爱美乡下女人。此外用‘赛诸葛’名称算命卖卜的,用‘红十字’商标拔牙卖膏药符水的,无不各有主顾。若当春夏之交,还有开磨坊的人,牵了黑色大叫骡,开油坊的人,牵了火赤色的大黄牯牛,在坪场一角,搭个小小棚子,用布单围好,竭诚恭候乡下人牵了家中騲马母牛来交合接种。野孩子从布幕间偷瞧西洋景时,乡保甲多忽然从幕中钻出,大声吆喝加以驱逐。当事的主持此事时,竟似乎比大城市‘文明结婚’的媒人牧师还谨慎庄严。”(以上分别见《长河·橘子园主人和一个老水手》、《长河·吕家坪的人事》)。沈先生不愧是湘西这块热土上走出来的世界有名的文学大师,对湘西的一切再熟悉不过了。沈先生以他细腻传神的笔调,把当年吕家坪赶场的纷乱热闹状况和家畜买卖、接种的习俗,十分逼真地显现在人们面前。

上面是沈先生描述的吕家坪“近观”景象,在《长河·秋(动中有静)》中,沈先生还以深刻的笔触,描述了吕家坪的“远观”之景。下午走出长街,“回头看吕家坪市镇,但见嘉树成荫,千家村舍屋瓦上,炊烟四浮。白如乳酪,悬浮在林薄间。街尾河边,百货捐税局门前,一支高桅杆上,挂一条写有扁阔红黑大字体的长幡信,在秋阳微风中飘荡。几十只商船桅尖,从河坝边土坎上露出,使人想象得出那里河滩边,必正有千百纤夫,用谈笑和烧酒卸除了一天的劳累。对河大坳上,老水手住的祠堂前,那几株老枫木树挺拔耸立,各负戴一身色彩斑斓的叶子,真如几条动人的彩柱。……看来一切都象征当地的兴旺,尽管在无章次的人事管理上,也依然十分兴旺。”从沈先生的这些语言中,我们看到了吕家坪当年的兴旺,也领悟到了历史的真谛。吕家坪的兴旺,绝不是为政者的业绩,那些无能的为政者只会敲诈勒索百姓,其“无章次的人事管理”,不会给百姓带来福祉的。吕家坪的兴旺,是千千万万的苗乡群众用辛勤的双手构建的。

麻阳那个时代的社会状况、封建礼教、风俗习惯、老百姓的 生活情况等,沈先生在其作品里都有较多的记叙,在此就不再一一赘述了。

斗转星移,沧海桑田。沈先生笔下的麻阳至今经过了七十多年,在这七十多个春秋里,在新中国成立后,特别是改革开放以来,麻阳苗乡同祖国一样,发生了翻天覆地的变化。今日之麻阳河早已完成其担当麻阳、黔东交通运输大动脉这一角色的历史任务,而被四通八达的县道、省道、国道和铁道替而代之,担负起以发电、灌溉为主的历史使命。当年久负盛名的麻阳帆船,已进驻历史的博物馆,弄船人高喊号子,躬背负纤拉船的情景早已成为历史陈迹。如今在麻阳河水面上行驶的是掀起两行“人”字形绿波的哒哒哒的机船。麻阳人变得更勤劳、更勇敢、更聪明、更可爱,在祖国的革命和建设中,涌现出了一辈又一辈的英雄人物。他们为建立和保卫新中国英勇奋斗,不惜牺牲;他们为麻阳苗乡的发展和祖国的富强勤奋劳动,不怕艰辛;他们用勤劳的双手和无穷的智慧,创造了一个又一个奇迹。今天,麻阳的名产更多更好,麻阳的村镇更美更兴旺,1500多平方公里苗乡大地上的村寨、城镇,处处呈现一派欣欣向荣、昌盛繁荣的景象。如果沈先生尚健在,他一定会重返苗乡,重游麻阳河,一定会用他的大笔,写下麻阳的新人新事新景。

责编:李夏涛

一审:李夏涛

二审:肖畅

三审:廖声田

来源:怀化日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号