湖南日报·新湖南客户端 2025-01-08 16:58:58

文|刘华波

《无愁河》——这三个字本身便似一首无声的诗,蕴含着无尽的美好与宁静。当用音符赋予其灵动的生命,自弦上、管中、歌者的喉间跳跃而出,它们便汇聚成了一条流淌着诗意与情感的河流,蜿蜒在岁月的旷野之上,倒映着南方长城脚下的斑驳光影,承载着边墙下的悠悠往事,也映照着临水而来的婀娜身姿与吊桥上的脉脉深情。

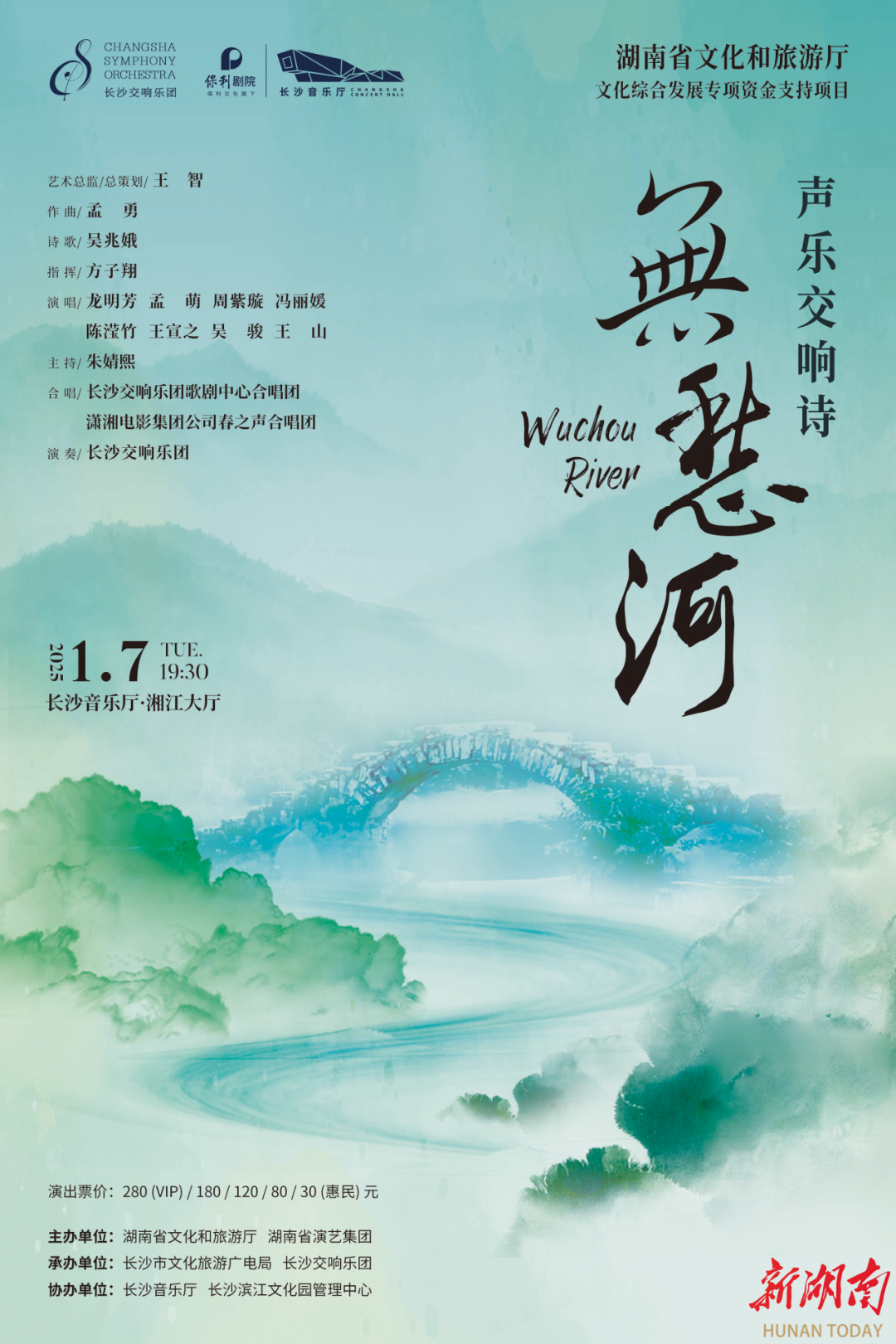

1月7日晚,由著名作曲家孟勇先生花费三年时间匠心创作,诗人吴兆娥担任诗歌创作,并由青年指挥家方子翔携手长沙交响乐团与陈滢竹等八位歌唱家和长沙交响乐团歌剧中心合唱团、潇湘电影集团春之声合唱团共同演绎的原创声乐交响诗《无愁河》在长沙音乐厅隆重上演。

作为2025年开年大戏,《无愁河》用音符勾勒出了一个超脱现实的世界:那潺潺流淌的旋律,恰似无愁河的水波,澄澈而灵动,每一个涟漪都荡漾着诗意的光芒,映照出一幅幅如梦般的画面。

一、音乐结构的诗意编织

(一)乐章布局:奏响无愁河的韵律诗篇

《无愁河》整部作品共分为八个乐章,从序曲到终章,呈现出一种精心编排的、富有逻辑性的结构布局。第一乐章“无愁河序曲”宛如一扇开启神秘世界的大门,通过管弦乐、原生态领唱与混声合唱的结合,为我们勾勒出了无愁河那宁静而美好的初始画卷,奠定了整部作品的情感基调与风格走向。随后的乐章依次展开,像是沿着无愁河的河岸漫步,每一步都踏入不同的风景之中。

第二乐章“边墙下”,独唱与合唱的交织,开始引入更深层次的情感表达,从对地域环境的描绘过渡到对历史的思考与对未来的憧憬,在结构上承接了序曲所营造的氛围,并进一步拓展了音乐的叙事维度。这种乐章之间层层递进、逐步深入的布局,使得作品既有清晰的起承转合,又能让听众在欣赏过程中仿佛跟随音乐的脚步,沉浸式地体验无愁河的故事与情感变化。

(二)乐章内部:音符交织的诗画印象

深入到每个乐章内部,我们也能发现其结构上的巧妙设计。以第三乐章“临水而来”为例,它以女声独唱与女声合唱相配合的方式构建起音乐的主体框架。先是独唱部分以柔和细腻的旋律线条引入主题,随后女声合唱的加入,就像周围的水波逐渐荡漾开来,将那种临水而来的画面感进一步渲染扩大,增强了音乐的表现力和感染力。

再看第六乐章“水杉红了”,采用二重唱作为核心元素,男中音与女高音的搭配别具匠心。二重唱的旋律在与男声合唱的互动中,时而相互呼应,时而形成对比,展现出丰富的音乐层次。先是通过二者的对唱来刻画细节,而后合唱的融入则像是把这种个体的情感放大到群体的共鸣之中,使整个乐章既有细腻的情感表达,又具备宏大的气势。

二、旋律色彩的多彩诗韵

(一)民族交响:湘西大地的风土诗章

《无愁河》的旋律中,鲜明地融入了湘西地区的民族音乐风格与地域特色元素。从第一乐章开始,带有湘西苗族民歌韵味的旋律线条,彰显出浓郁的地方风情,那独特的音程关系、节奏型以及装饰音的运用一直作为主题乐句贯穿整场。湘西苗族民歌常用的小三度、纯四度等音程关系频繁出现,使得音乐一听就带有那种质朴、醇厚的民族韵味。

而在旋律的发展过程中,这种民族风格又与交响乐的宏大叙事巧妙融合。在表现边墙下的场景时,旋律在保留民族音乐特色的基础上,通过交响乐丰富的乐器配置和演奏技法,将其进行了拓展和升华。

(二)情感旋律:音符流淌的心灵诗篇

每个乐章的旋律都紧密围绕着相应的情感主题进行设计和发展。在“鸟鸣”这一乐章中,旋律呈现出轻快活泼的特点,花腔女高音的旋律线条灵动跳跃,如同林间小鸟在枝头欢歌。音符之间的快速转换、高音区的频繁运用以及富有弹性的节奏,都生动地营造出了鸟鸣的欢快场景,使人能真切地感受到那份生机与活力。

而“晚风吹拂”乐章,旋律则由灵动而富有生机的音乐转为悠扬而深情的旋律,线条更加舒缓,音程跨度相对适中,以一种平稳且略带起伏的方式进行。在旋律的发展过程中,通过巧妙的重复、变化和扩展,不断强化这种情感氛围,让听众在聆听时被音乐所营造的情感世界所打动,体现出旋律在塑造情感方面的强大功能。

三、和声运用的色彩妙韵

(一)色彩和声:晕染无愁河的梦幻诗境

作品在描绘无愁河的宁静美好的场景时,常常会运用到一些色彩性和声,大量采用柔和的三和弦以及适当的附加音的和弦等。这些和弦的运用使得和声色彩更加丰富、柔和,营造出一种如梦如幻的氛围,仿佛那无愁河上笼罩着一层淡淡的晨雾,静谧而祥和。

以“玛汝阿尼”乐章为例,在结尾处为了将整部作品的情感推向高潮,和声在色彩上进行了巧妙的变化。从相对清淡、柔和的和声逐渐过渡到更加浓郁、饱满的和声配置,通过增加和弦的密度、运用更多的不协和音程来制造紧张感和张力,而后又在恰当的时候解决到协和的和声上,极大地增强了音乐的感染力。

(二)功能和声:推动音乐的韵律诗行

除了色彩性和声,功能性和声在作品中也发挥着推动音乐发展的重要作用。在各乐章的段落衔接以及旋律的进行过程中,通过合理运用功能性和弦,实现了音乐的自然过渡和逻辑推进。

在“水杉红了”乐章中,二重唱与合唱之间的和声配合就充分体现了这一点。二重唱部分的和声在旋律的起伏中,通过功能性和弦的有序转换,引导着音乐情绪的变化,而当合唱加入时,和声又进行了相应的扩展和调整,利用功能性和声的逻辑关系,让整个乐章的音乐发展既流畅又富有变化,展现出和声在音乐结构搭建和情感推动方面的双重价值。

四、名家表演的华彩诗音

(一)精湛技艺:唱响无愁河的天籁诗韵

参与《无愁河》演出的八位歌唱家都展现出了极高的专业水准。龙明芳作为湘西苗族民歌代表性传承人,在“无愁河序曲”中的独唱,将湘西苗族民歌的演唱技巧与交响乐的配合发挥得淋漓尽致。

孟萌在“边墙下”的演唱,以其扎实的声乐功底,将女声独唱与男声合唱之间的互动演绎得十分精彩。她在演唱中对声音的强弱控制、音色的细腻变化以及情感的深度表达,都展现出了对作品深刻的理解。

陈滢竹在“鸟鸣”乐章的演唱更是令人眼前一亮,作为第十四届中国音乐金钟奖金奖得主,她灵动的花腔技巧,清晰的吐字以及在高音区稳定且富有表现力的演唱,为整个乐章增添了无限生机。

(二)合唱烘托:汇聚和声的磅礴诗潮

在各乐章中,合唱常常作为一种背景烘托或者情感强化的元素出现,长沙交响乐团歌剧中心合唱团和潇湘电影集团公司春之声合唱团在与独唱、二重唱以及整个交响乐团的协作过程中,展现出了高度的默契和专业素养。在合唱部分,无论是和声的整齐度、音色的融合度还是力度的把握,都堪称一流。

在“临水而来”中,女声合唱与独唱的配合,营造出了那种水波荡漾、人群缓缓走来的画面感;在“玛汝阿尼”乐章的高潮部分,两个合唱团共同发力,通过宏大且富有激情的合唱,将作品的情感推向了顶点,与交响乐团的演奏以及指挥的引领相得益彰,共同营造出了震撼人心的艺术效果。

责编:胡雪怡

一审:胡雪怡

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号