湖南日报·新湖南客户端 2025-01-09 20:58:45

文丨蒋力余

林凡是当代中国画界的奇才,没有上过正规的美术院校,但他遍访名师,博采众芳,卓然成家。其诗词、书法、绘画无一不精,无论是工笔或写意均臻极高境界。

林凡出生于湖南益阳一个书香之家,在那风雨如晦的岁月里,有过坎坷的人生。画家青年时代潜隐于身的艺术彩虹曾一度熠熠生辉,然苍天不仁,降以厄运,以直言见罪,贬谪河东,在苦雨凄风中度过了二十年的时光。然而林凡不惟有绝类离伦之才,更有坚韧不拔之志,无论遇到何种遭遇均没有放弃自己心爱的艺术事业,后回京执教于解放军艺术学院。

林凡为艺眼界高,视野广,与艺术结缘以来,充分认识到工笔重彩在国画艺术中的重要地位,也清醒地了解到工笔画被歧视、被贬抑的现状,从80年代初起他把很多的精力投身于工笔画创作的推进、理论的探索和人才的培养之中。近三十年来,他做的第一件大事是和同仁们共同创建中国工笔画学会并推动其建设和发展。

艺术要发展,理论须先行。现代工笔画要从低谷中走出,迈向辉煌,必须在理论上有所突破。林凡认为现代工笔画的理论研究还远远落后于形势,他说:“当今研究和谈论工笔画的还只是工笔画家自己,理论家们引导艺术前进的教鞭,往往只是指向两极:一极是能代表未来文化观念和现代哲学意识的新潮水墨画。另一极是代表中国传统文化精神和禅宗美学教义的文人画。……但可怜巴巴的工笔画界的理论饥渴很少得到人们的关注和理解。”林凡对工笔画是多方着手,齐头并进,他在理论上的建树是卓越的。

构建现代体系。

林凡认为,工笔画要发展,要形成丰富多样的风格和流派,必须构建大工笔画体系,建立了自己的体系,可以组织系统的创作。林凡认为,以前许多画家的创作多为即兴之作,孤军奋战,许多画家完全不适合创作机制的运作,这样对题材的选择、风格的形成、流派的产生,都十分不利。他认为可以出题目做文章,请有成就的画家多加指导,这样阵营容易扩大,人才容易培养。

“大工笔画”体系应该包含纸本、绢本的一般工笔画,也包含像吴友如那种印刷线描画,包含水陆画、墓葬壁画、影像、灯画、扇面工笔画、藏画的“唐卡”,大型佛教绘画,特别应该包含庙堂壁画、宗教石窟壁画、墓葬壁画、民间建筑绘画、民间年画,应该包括现代岩彩画、泼彩画、没骨画、青绿山水画、彩色插图、年画和彩色卡通,还应该包括丁绍光、冯长江那些在国外闯江山、打天下的装饰人物画。张仃先生的壁画《哪吒闹海》,是描金沥粉的大型工笔画杰作;叶浅予先生的《民族大团结》,是兼工带写的工笔人物画杰作;张大千、何海霞先生的重彩、泼彩,是工笔风景画的杰作,等等这些,都应当受到尊重。叶毓中的唐风人物,是工笔人物的品格,形象十分生动。甚至还有在日本画美人画和现代日本画有成绩的作品,特别是徐启雄这位中国美人画大家,他的深刻、细微的描绘和独创的许多技法,也都应该受到特别关注。

工笔画既可以为人生而艺术,也可以为艺术而艺术,既可以满足那些专门家、审美层次较高的读者欣赏,又可以满足人民大众的审美需要,总之要两头兼顾。林凡试图构建大工笔画体系,着眼点在广大人民群众。工笔画若能构建成宏大的现代体系,那么有可能成为带有普遍性的雅俗共赏的艺术品种,那么就越来越受到社会的重视。

随着现代社会生活水平的不断提高,对艺术品位的追求也相对提高,这对工笔画创作的促进也更大。如果工笔画不走向市场,不走向社会,不走向广大的消费者,只局限于曲高和寡的小圈子里转转,工笔画的繁荣是比较困难的。工笔画作为国粹,既要阳春白雪,也可以适当地下里巴人,当然这个“俗”也须俗中带雅,与当今的所谓尚“趣”、泛娱乐化倾是不同的。要让艺术更贴近生活,成为当代人民大众精神食粮的一部分。

倡言“意工”学说。

繁荣现代工笔画创作,林凡在建立中国工笔画学会的宗旨中强调指出要“踵继唐宋艺术的光辉,力求丕变,力求光大”,这与徐悲鸿在建国初倡导弘扬唐宋的写实传统是一致的。徐悲鸿是典型的写实主义画家和艺术教育家,谢冰莹说:“他的笔是雄浑的、刚健的,而同时也是幽静的!……无论画什么,总令人一见就精神欣快。”

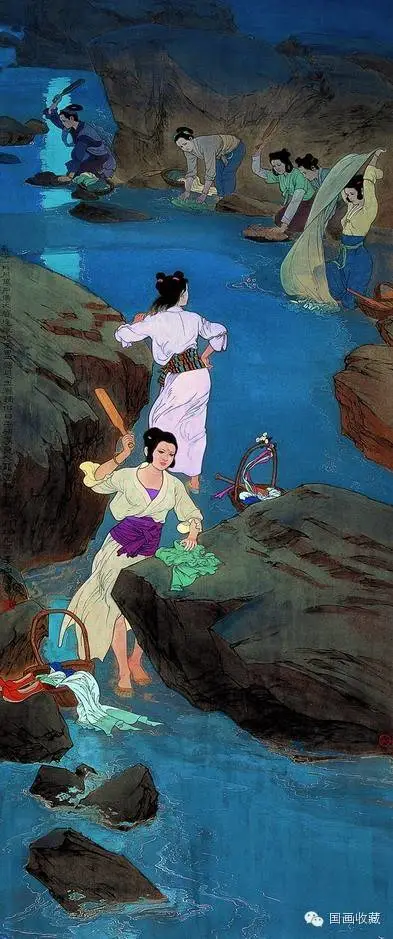

林凡认为工笔画也要继承和发扬徐悲鸿所倡导的艺术传统。林凡不反对为艺术而艺术,但他的理论偏重于为人生而艺术,工笔画应追求刚健清新的风格,他明确指出:“艺术家对社会和人生的深刻理解,才有那种挣扎、驰突、嬉笑、怒骂、歌哭无端的极郁之情,才产生伟大的艺术和伟大的艺术家。”林凡强调现代工笔画应继承发扬唐宋的写实传统,主要体现在他所倡言“意工”说这一新的美学范畴之中。

林凡“意工”说中的“意”,与唐人王维“凡画山水,意在笔先”的意,与宋人郭熙“巧手妙意,洞然于中”的意,与元代画家黄子久“画不过意思而已”中的“意思”,有相通之处,强调绘画艺术应表达时代精神的审美情趣和美学理想。

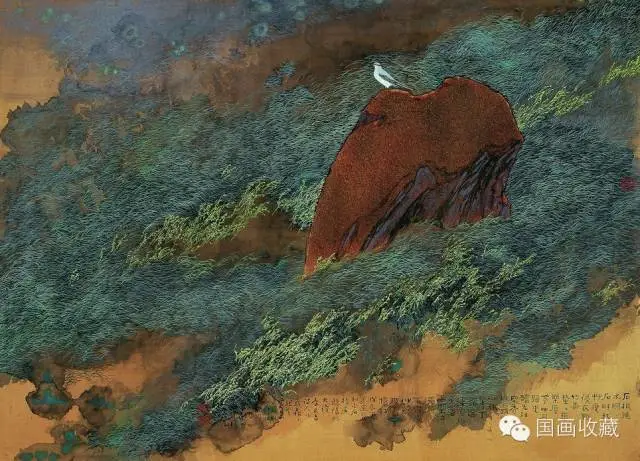

林凡的“意工”说还有更丰富的内涵,从绘画的内容和形式两方面考察,应是诗化了的理性精神,物化了的生命情调,外化了的和谐之美。林凡认为工笔画的创作,绝不是单纯的技法问题,技法再好,毕竟是形式的东西,应追求浓郁的诗意,应追求意境的圆融、新奇、幽深、高雅,应追求艺术形象的典型性。他认为工笔与写意之间,不存在前者可以意寡而后者自然意丰调的问题,认为一切艺术创作必艰辛淬砺,惨淡经营,方可达到诗意盎然、形式完美的境界。他明确反对以技代意,以趣代意,以“前卫”的选材代意。他强调工笔画的创作要根植生活,既可顿悟人生,又可娱情审美。

林凡的意工说强调了高境界的艺术创作,不单是形的刻画,更重要的是意的抒发。高境界的工笔艺术不应与照相机争功,其形与色也应为照相机所不能者,应为艺术家浓郁诗情的自由表达,臻至天工人可代,人工天不如的境界。林凡的这一理论无论是对力矫颓靡画风,还是对指导当今的艺术创作都具有前瞻性。

创新表现技法。

工笔画创作的繁荣与否,最终还是要落实到技法上,抛开技法谈工笔画创作,不过是纸上谈兵。林凡论及技法的问题,视野开阔,认为不应有门户之见,不应独守一隅,要博采众芳,搞拿来主义,艺术的生命在创新。就现代工笔画而言,在技法方面既须汲取前人的创作成果,又须求新求变,取法水墨写意,乃至西方绘画艺术的某些表现技巧。总之,工笔画要创新才有生命,要裂变才能产生能量。

林凡在技法上的创新,已作了艰辛的富有成效的探索,首先从水墨写意中汲取丰富的营养。他认为工笔和写意不应是对立的画种,互有优长,可以相互取长补短。三百余年来,水墨写意名家辈出,取得了巨大的艺术成就,要工笔取代写意,或者因工笔的存在而鄙视写意,这是不可能的。

他说:“水墨意笔画中,文人很多,理论水平也相应有系统,水平也较高,艺术遗产丰富,它永远是工笔画家学习的榜样。”水墨写意画家们孜孜不倦地寻找那些意外之趣,磨砺笔墨技法,表现笔墨的金石味和书卷气,发挥水墨滃晕技法的传统理趣,使他的书法和玄渊的诗意与绘画结合起来,的确值得工笔画家们努力学习并予以运用。其实揉合水墨、工笔二者之优长而进行艺术创作,古代就大有人在,并且取得了巨大的艺术成就。关于这,我们可以追溯到吴道子、荆浩、郭忠恕、赵孟頫、钱选、唐寅、陈洪绶、任伯年等杰出的艺术家,他们多为兼工带写的艺术大师。

近年来理论研究的专家们称工写结合的画为作家画,认为作家是有别于行、利两家的独特一家,这种说法还有待研究。其实张择端的《清明上河图》,文物专家朱家溍先生就认为是兼工带写的杰作,林凡兼工带写的特色也比较明显,于典雅华滋的工笔中也使用了不少的意笔,他笔下的山藤、小草、梅花,并未追求绝对的形似,而往往是遗其牡牝骊黄,取其神似,使作品具有更为浓郁的诗意。

林凡强调技法的创新,不应有门户之见。自明清以来,派别林立,门户观念甚深,当今某些先生也承其余绪,动辄论画师法何人,以嫡传弟子、正宗门派自高,而呼称用现代手段制作画的人为野狐禅,对此林凡不以为然。林凡认为一切艺术唯美为上,唯群众喜爱为上,他说“野狐禅也有可爱的一面,野狐禅对新技法的探索是有价值的”。中国绘画几千年的历史,哪一天也没有停止过创作技法的磨炼、改革和创新。拘守古法,艺术的生机就可能被扼杀。

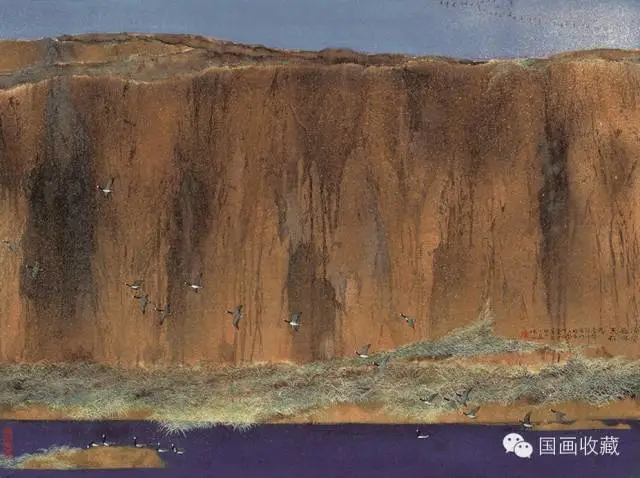

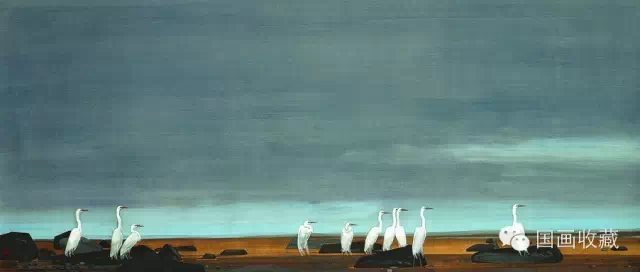

林凡还认为西方绘画的某些技法也是大可值得借鉴的。工笔画作为国粹是不错的,但外来血液的吸纳有可能显示出某些杂交的优势。其实,在水墨写意的领域里,徐悲鸿、刘海粟等大师融贯中西技法早已作过尝试,并获得了极大的成功,为什么工笔不可以借鉴呢?林凡就实践过,并且获得的美感效果甚佳。他的《流光》就一反中国传统绘画以大观小的传统,用俯瞰的角度来作画,达到了印象派的某些审美效果,作品展出时引起了观众的极大兴趣。在光与影的把握上,林凡一反中国绘画画形不画影的表现方法,在《寒潭吟》《御沟春》中就十分逼真地画出白鹭的倒影,增加了画幅的立体感,鉴赏家们予以了很好的评价。

林凡怀着对国家民族的热爱之情,怀着献身艺术、甘为人梯的精神,与同仁们筚路蓝缕、孜孜以求,终于迎来了工笔画坛的无边春色,说到这种奉献精神,可以化用曹雪芹写《红楼梦》的两句诗:“件件说来都有泪,卅年辛苦不寻常”。的确,林凡先生对现代工笔画的发展和繁荣所作的贡献是巨大的,为中国当代工笔画史写下了不朽的篇章。

当然,我们肯定林凡的业绩,并不意味着否定其他艺术家为现代工笔画所作的杰出贡献。林凡是具有谦虚品格的艺术家,每每论及这些,他总是说自己仅仅做了应该做的并且力所能及的事,况且也是在同仁们竭尽全力的支持下取得的,尽管林先生这么说,但对他的辛勤劳作我们应该充分予以珍视。

千里之行,始于足下,中国工笔画出现了光辉的前景,而今林凡把接力棒交给了虎虎生风的后来者,坚信长江后浪推前浪,直挂云帆济沧海。

(作者简介:蒋力余:湘潭大学教授、荣宝斋沈鹏诗书研究会理事、沈鹏介居书院院聘艺术家、文化学者、诗书画美评家、诗人。)

责编:刘瀚潞

一审:刘瀚潞

二审:易禹琳

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号