怀化日报 2025-01-12 09:11:28

编者按: 沅陵,旧称“辰州”,古属楚巫中之地,战国属楚黔中郡,汉高祖五年(公元前202年)置县,是旧时湘西地区政治、经济、文化、军事中心。是沅水中上游重要的码头,曾经商旅不绝,货通天下。一九一七年农历七月二十,沈从文以“补充兵的名义”,来到沅陵当兵,驻扎在老城中南门的总爷巷,从此开始了他与沅陵的不解之缘。2023年,在沈从文先生诞辰121周年之际,“沅陵县沈从文研究会”成立。日前,“沅陵县沈从文研究会”就相关问题专访了沅陵县沈从文研究会会长、中国作家协会会员周万水先生。

编辑:我们都知道沈从文先生的生活与创作都和沅陵有着千丝万缕的联系,可为什么说沅陵是沈从文先生的“第二故乡”呢?

答:把沅陵称作沈从文先生的“第二故乡”不是沅陵人发明和创造。一九一七年,不到十五岁沈从文第一次来到沅陵,他曾在《从文自传▪辰州》中写到:“离开了家中的亲人,向什么地方去,到哪些地方去又做些什么,将来有些什么希望,我一点儿也不知道。我还只是十四岁稍多点一个孩子,这个年龄似乎还不许可我注意到与家中人分离的痛苦,我又那么欢喜看一切新奇东西,听一切新奇声响,且那么渴慕自由……”。少年沈从文在沅陵度过了一段十分快乐的时光。若干年后他写道:我很满意那个街上,一上街触目都十分新奇。我最欢喜的是河街,那里使人惊心动魄的是有无数小铺子,卖船缆,硬木琢成的活车,小鱼篓,小刀,火镰,烟嘴。满地是有趣味的物件。我每次总去蹲到那里看一个半天,同个绅士守在古董旁边一样恋恋不舍……

一九二〇年八月从文先生告别了沅陵,他所在的军队在鄂西全军覆没,被遣散回家的沈从文在凤凰老家待了四个月,便又去了沅州(芷江),后因爱情失败,又来到常德,与黄永玉的父亲黄玉书在一个河街的旅馆里闲住了半年。后觉得前途无望,便搭了一只往湘西保靖运军服的船,于一九二二年初从常德逆水上行十八天,在沅陵短暂停留后,便去保靖投奔于“湘西王”陈渠珍。

一九二三年,受新文化运动的影响,沈从文想去“看些听些使我耳目一新的世界”。他告诉陈渠珍他要去北京读书,彼时,他的父亲、母亲及九妹也都迁到了沅陵,打算在沅陵修建住宅安家。沈从文在沅陵与家人短暂团聚后便去了北京。

一九三四年一月,已蜚声文坛的沈从文先生从北京回湘西探望母亲,此时,沈家在沅陵修建的新居——芸庐,已经落成。在溯沅水经桃源前往沅陵时,沈从文先生在船上给妻子张兆和写下了一系列书信,这些书信后来整理成著名的《湘行书简》。

新中国成立前,沈从文先生最后一次回到沅陵是在一九三七年冬,时值北平沦陷,山河破碎。民国湖南省政府及许多学校、医院、工厂、报社陆续搬到沅陵。先期撤往昆明西南联大的一些文化学者,诸如林徽因、梁思成、闻一多等,在途经沅陵时,都曾在芸庐受到了沈从文及家人的热情接待。在沅陵芸庐生活的四个月,他写下了《芸庐纪事》。

除了其故乡凤凰,沈从文与北京、上海、青岛、昆明都有过不同程度的交集,但我始终认为沅陵是沈从文人生最重要的地方,是他最初体验人性和了解外部世界的窗子,是促成他价值观、艺术观、人生观形成的重要生活场景。这一切都集中地反映在他的文学作品之中。除此之外,沅陵还是沈从文先生情感的寄托地,这里有他的故居、他的妹妹九妹、弟弟沈荃伤心的故事。

在《湘行散记》《一九三四年一月十八日》一文中先生写到“我坐到后舱口日光下,向着河流清算我对于这条河水这个地方的一切旧帐。原来我离开这地方已十六年。十六年的日子实在过得太快了一点……这地方是我第二个故乡,我第一次离乡背井,随了那一群肩扛刀枪向外发展的武士为生存而战斗,就停顿到这个码头上。这地方每一条街每一处衙署,每一间商店,每一个城洞里做小生意的小担子,还如何在我睡梦里占据一个位置!这个河码头在十六年前教育我,给我明白了多少人事,帮助我作过多少幻想,如今却又轮到它来为我温习那个业已消逝的童年梦境来了。”有一点可以肯定,沅陵是沈从文绕不过去的乡愁。

编辑:沈从文的创作有着浓烈的湘西地域特色,您觉得沅陵对沈从文的文学创作都有着怎样的影响?

答:沈从文的创作有着浓烈的地域特色,展现了湘西的自然风光、民俗风情和人物性格与宿命,作品中充满了对人性、命运和社会的深刻思考。个人经历、时代背景和地域特色共同构成了沈从文独特的文学世界,所以,撇开共同的时代背景,从个人经历和地域文化上来说,沅陵无疑是沈从文文学创作的源头之地。

历史上,无论是地理、文化、政治上,沅陵都处于大湘西的中心地位。如果把湘西的自然、文化、民俗比作一幅历史长卷的话,那么沅陵就是这幅长卷中的《清明上河图》。少年时期的沅陵从军之路,让沈从文过早地接触和体验到了淳朴的民风民俗以及人情冷暖,而这些最后都成了他创作的灵感和源泉。沅陵的长河、码头、老街、市井百态及各种卑微的小人物生态和命运,使得沈从文的作品充满了对人性、命运和社会的深刻思考和悲悯。

在沅陵生活的日子里,沈从文每天在长街和码头上逗留,已经有了很真实的寂寞。看着那条长河里往来不断的船只、木排和长街、码头上的船夫、商人和妓女;那些熙熙攘攘的人生百态,让沈从文那颗看惯过血腥,曾经麻木和漠然的意识开始变得柔软和悲悯。他在作品中写到“我欢喜辰州(沅陵)那个河滩,不管水落水涨,每天总有个时节在那河滩上散步……我尤其欢喜那些从辰溪一带载运货物下来的高腹昂头“广舶子”,一来总斜斜的孤独的搁在河滩黄泥里,小水手从那上面搬取南瓜,茄子,成束的生麻,黑色放光的圆瓮。那船在暗褐色的尾梢上,常常晾得有朱红裤褂,背景是黄色或浅碧色一派清波,一切皆那么和谐,那么愁人……美丽总是愁人的。我或者很快乐,却用的是发愁字样。但事实上每每见到这种光景,我总默默地注视许久。我要人同我说一句话,我要一个最熟的人,来同我讨论这些光景。”

正是在沅陵,沈从文第一次体验到了一种他从没感受过的情绪,这种情绪随之如河岸边水草,无可遏制地疯长并郁结于胸。从那日夜不断、千古长流的河流里,从那些石头、沙子、腐烂的水草和破碎的船板里,沈从文看到了一个词:“历史”。他忽然有了把这些告诉世界的欲望。这些便是沈从文日后从事文学创作的原动力。

沅陵的这段经历,为沈从文日后的文学作品提供了厚重的生活与人文积累。这在他的作品中有着大量的印证。一九三五年至一九三八年间,沈从文的《从文自传》《湘行散记》《湘西》《芸庐纪事》等散文集中的大量作品都直接或间接地写到了沅陵。比如《沅陵的人》《鸭窠围的夜》《一九三四年一月十八日》《一个多情水手与一个多情妇人》等等。而《边城》《长河》《萧萧》《丈夫》等以湘西为背景的作品中也隐含了大量沅陵的地方元素。可以毫不夸张地说,沅陵是探讨和研究沈从文创作思想与艺术价值绝不可回避、也无法回避的地方。

编辑:作为一个长期生活在大湘西的写作者和沈从文的崇拜者,从您的视觉如何看待沈从文和沈从文的作品?

答:我们这一代人接触沈从文先生的作品不算早,当然也不算晚。十九岁那年,我在酉水河边的一个叫乌宿的小镇教书,有个农村一位姓莫的青年常来学校玩,一位老教师告诉我那是著名作家沈从文的外甥,他母亲就是沈从文笔下的“九妹”。九妹是小镇上家喻户晓的“疯女人”,死于六十年代那场饥荒,镇上很多人记得她曾经穿过旗袍,还会说外国话。这是我最早知道与沈从文有关的女子,再后来就知道了“翠翠”,知道了“萧萧”还有许多卑微的湘西女子,也知道“鸭窠围”“茶峒”和“箱子岩”。

说实话,年轻时读沈从文其实未必真的读懂了。那时我们受革命文化熏陶至深,开始还不能完全理解为什么一个青年会冒死把他暗恋着的女子从坟墓挖出来厮守几天,也不理解那些风尘女子会成为作者笔下的主人。那时,文学青年不读沈从文、卡夫卡和弗洛伊德好像是一件很丢脸的事。当然,我觉得直到今天很多以消费沈从文为生计,言必称沈从文的人也未必读懂了沈从文。

在我的印象里,湘西,包括沅陵加在沈先生潜意识的那种集体无意识,已渗入了从文先生的血液与灵魂的深处,成为了一种类似宿命的东西。他正是通过湘西的自然生态,人文生态,湘西的历史来认识世界,去透视人性的。

我觉得沈从文作品中那种看似淡然,实则沉重的对生命的悲悯,可能源于其一个根植于湘西的乡下人面对外面世界的某种深沉的自卑。这或许就是先生文学创造的精神原动力。在《湘西书简》里,即使面对写给新婚不久的爱人的文字,书信中情活也是少之甚少,相反在这些文字里,他依然深情而悲悯地叙述和呈现着他记忆深处的湘西。受到新思潮的启蒙而走出湘西的沈从文,在离开故土后,他发现面对那片土地依然魂牵梦绕,自己还是无家可归的游子。只有在那个他用文字构造的空间里,他才能体验生命的归宿。那里有长河、码头、白塔、黄狗和翠翠,许多人试图去寻找《边城》中的“翠翠”的原型,而我觉得“翠翠”真正的原型其实就是沈从文先生自己。那个边城、渡口、白塔就是先生心中可以收留和供奉人性的“希腊小庙”。所以,沈从文作品中的环境不仅是一个地理概念,更是一种文化和怀旧,是作者隐含着乡愁与伤痛于一体的某种无法摆脱的心理依靠与再现。所以汪曾祺说《边城》:“是一个怀旧的作品,一种带着痛惜情绪的怀旧。也是一个温暖的作品,但是后面隐伏着作者很深的悲剧感。”而这种隐藏在湘西美丽山水和淳朴人性之后的悲剧感正是许多人难以理解的。

在沅陵拍摄的电影《湘女萧萧》是最早被搬上银幕的沈从文作品。最近著名导演谢飞携部分演职人员在乌宿的小镇举行了一场关于沈从文的对话。萧萧,是沈从文笔下众多湘西女子的一个代表。沈从文笔下的萧萧,是在未经城市文明浸染的湘西农村中长大的女子,天真,纯粹,自然天赋的灵性美,但封闭古老生活方式,也使得萧萧的人生具有一种与生俱来的悲剧色彩,那是湘西女子无法摆脱的命运。很有些巧合,前面说到,就在乌宿,还埋葬另一位湘西女子,她就是沈从文的九妹,这位曾经貌似可以走出湘西的女子,最终还是没有逃脱宿命的诅咒,从某种意义上说,沈从文也一样。如果你从这个角度看,沈从文文作品所赋予我们的普遍性意义,可能远超我们的理解。

编辑:在沅陵成立“沈从文研究会”的意义何在?协会打算下一步从哪些方面开展活动?

答:邂逅沈从文先生,沅陵其实很幸运,沅陵人其实也以先生为骄傲。尽管20世纪90年代我们拆掉了沈从文先生的故居芸庐,但相对于之前的文化浩劫,其实还是不难理解。好在沅陵新一届县委政府十分重视文化建设,大力发展文旅事业,重修芸庐和沈从文纪念设施,着力挖掘相关文史资料,努力打造“沈从文第二故乡”的品牌,这无疑为沅陵沈从文研究提供了强大推动力。

前面我们谈到了沅陵与沈从文文学创作的关系,也谈到了沈从文作品中的“沅陵元素”,但这些元素并非可以简单地用百分比来确定,它需要我们在深入阅读文本、研究地方文化、挖掘相关史实的基础上作系统性的分类研究与呈现。实事求是说,沅陵关于沈从文研究还处于拓荒阶段,口号与概念多于实际行动,这与我们号称“沈从文第二故乡”的地位还有很大距离,任务十分艰巨,这就需要有一个官方或民间的机构来推动这项工作,尤其是需要一批人来做这些事。虽然目前还缺少专业人士,但只要做起来,其过程价值也是很重要的。所以,成立“沅陵县沈从文研究会”很有必要,也很有意义。

二零二三年,在县委政府支持下,我们与《散文海外版》合作举办了“长河如诗:沅陵的文学乡愁”——沈从文文学交流研讨会暨《散文海外版》创刊三十周年纪念活动,全国多家知名文学刊物主编莅临参加,中国作家协会书记处李一鸣、湖南省作家协会党组书记胡革平出席活动并给予高度评价,在省内外产生了积极影响,也标志着沅陵沈从文研究开始步入一个新的阶段。

我个人觉得下一阶段,沅陵沈从文研究还需从以下三个方面做很大努力。一是要集聚研究力量,也就是说要以协会为中心,集聚一批有爱好、有情怀、有一定研究能力的人参与研究工作,在逐步实现研究工作的常态化的基础上,向正规化、专业化方向发展;二是要确立明确的研究方向、研究重点和研究层次,配合全县文旅战略,有的放矢,从无到有,由浅入深,逐步推进,最后,形成系统研究文献成果;三是要扩大视野,系统借鉴相关研究成果、加大横向联系,邀请知名学者,召开高规格的学术研讨活动,促进县域研究水平逐步提升,为擦亮“沈从文第二故乡”这张名片提供学术支撑。

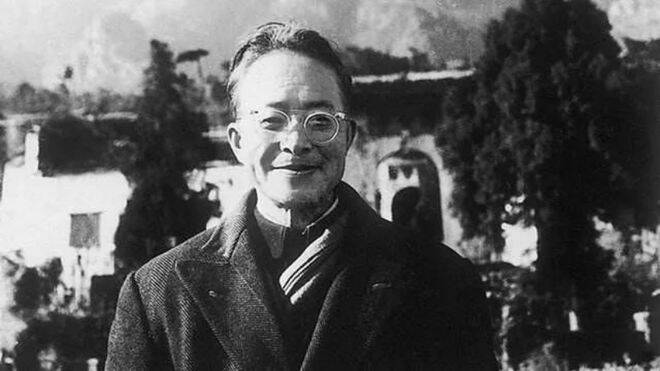

( 周万水,高级讲师,中国作家协会会员,湖南省教师培训专家库成员,沅陵县作家协会名誉主席,沅陵县沈从文研究会会长。)

责编:周紫云

一审:周紫云

二审:肖畅

三审:廖声田

来源:怀化日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号