新湖南客户端 2025-01-13 15:21:20

在创新驱动发展的时代浪潮下,早期拔尖创新人才的培养备受瞩目。小学教育作为基础教育的基石,肩负着重要使命。中南大学第一附属小学充分利用毗邻中南大学的地缘优势,打造 “科学家课堂”,开展特色实践活动,探索出一套创新育人模式,为早期拔尖创新人才的培养提供了有益借鉴。

一、创新育人模式的背景与契机

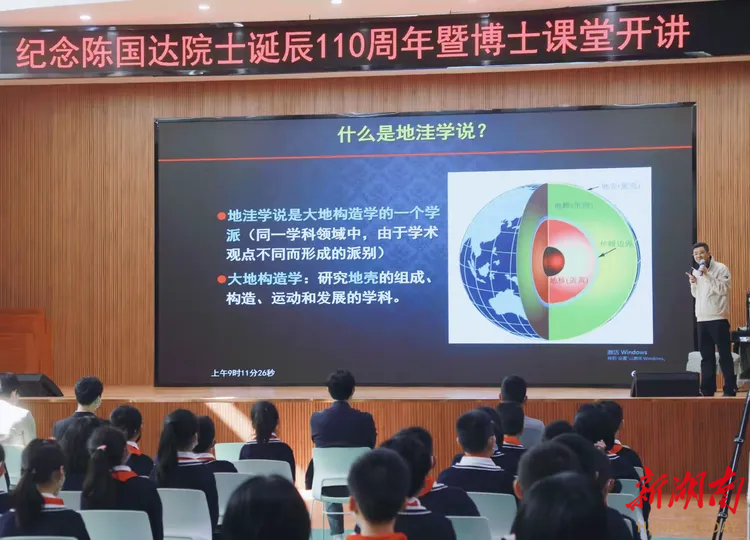

中南大学第一附属小学凭借紧邻中南大学的独特优势,拥有丰富的高校资源。在地质学和大地构造学家陈国达院士、有色冶金科学家陈新民院士诞辰110周年之际,学校敏锐把握契机,开展 “科学精神赤子心” 主题课程系列活动,正式开启 “科学家课堂” 的创新育人实践。旨在弘扬科学家精神,厚植学生家国情怀,挖掘学生创新潜能,助力早期拔尖创新人才成长。

校园地质矿物展

校园地质矿物展

科学家课堂:地洼学说的来龙去脉

科学家课堂:地洼学说的来龙去脉

二、创新育人模式的实践路径

(一)整合多元资源,拓展学习场域

一方面,积极邀请中南大学各学院的专家学者、博士生导师等走进小学课堂,如陈国达院士的高徒赖健清教授、冶金与环境学院副院长陈爱良教授等。这些专业人士凭借深厚的学术造诣,将深奥的专业知识转化为小学生易于理解的内容,用生动有趣、通俗易懂的方式进行授课,让学生能够近距离接触高端学术资源,感受科学的魅力。另一方面,将高校的科研成果、实验室等资源融入小学教育教学中。像举办矿物展览,把千奇百怪的矿物化石引入校园,让学生 “零距离” 接触;组织学生走进国家重点科学实验室,开展实验探究活动,使他们直观地了解前沿科学知识,拓宽视野,打破传统小学教育资源相对局限的局面,为学生营造浓厚的科学学习氛围,激发他们对科学探索的兴趣。

科学家课堂:陈新民院士的家国情怀

科学家课堂:陈新民院士的家国情怀

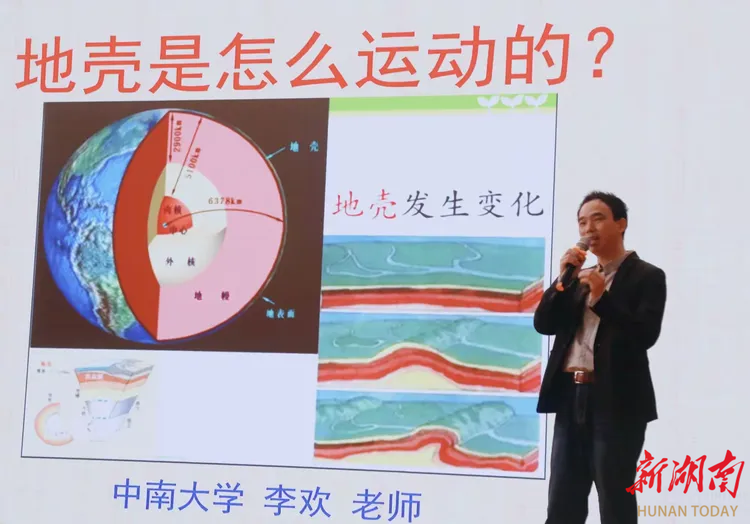

科学家课堂: 地壳是怎样运动的

科学家课堂: 地壳是怎样运动的

(二)推进学科融合与主题式教学,构建深度学习架构

“科学家课堂” 围绕主题课程,巧妙融合多学科知识。以 “科学精神赤子心” 为例,融合地质学、文学、艺术等多学科元素,同样也涵盖冶金学知识与人文故事、艺术创作、生活实践调研等多方面内容。这种学科融合模式,使学生从多角度、全方位去理解科学知识,培养他们综合运用知识解决实际问题的能力,契合拔尖创新人才所需的跨学科思维素养。同时,以科学家为主题线索设计系列课程模块,各模块既相互融通又相对独立,引导学生深度学习,培养跨学科思维与综合运用知识的能力。在“大地之子——陈国达”课程活动中,从矿物展览到博士课堂里关于地洼学说、岩石变形、化石故事等不同讲座,再到最后的问答互动,形成一个有机整体,引导学生逐步深入了解地球科学知识;“有色之师——陈新民”课程从缅怀陈新民院士的深度访谈,到博士课堂对有色金属知识的讲解以及后续丰富多样的实践活动,帮助学生系统掌握相关科学内容,让学习更具连贯性和深度,激发学生的深度学习意识。

实践课程:纽扣电池实验室

实践课程:纽扣电池实验室

总结报告直播现场分享精彩

总结报告直播现场分享精彩

(三)强化情感教育与实践活动,促进学生素养全面提升

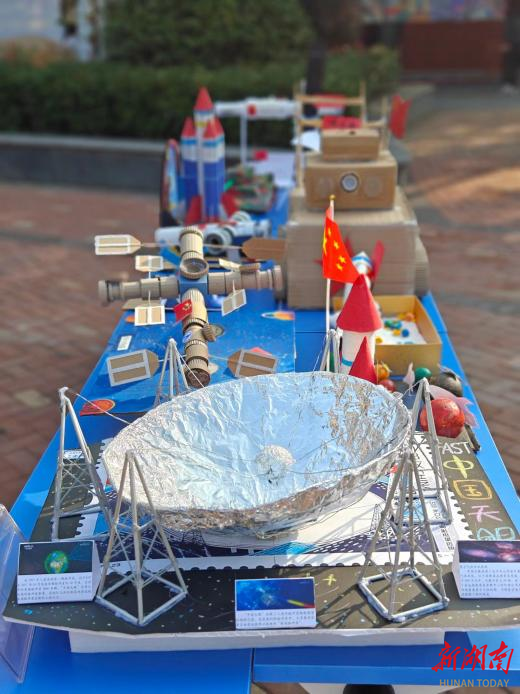

课程注重将科学家精神、家国情怀融入教学。通过讲述陈国达院士、陈新民院士严谨治学、敢为人先、甘为人梯以及对国家和民族的深厚情感等事迹,让学生产生共情,深刻体会科学家们的人格魅力,进而厚植家国情怀,树立正确的价值观,将对科学的追求与对国家的责任紧密相连,转化为内在学习动力,为培养有担当、有创新精神的拔尖创新人才奠定思想基础。开展多样化实践锻炼,鼓励学生积极参与。学生参与制作陈国达院士塑像、大地构造丹霞地貌模型等手工作品,学生进行生活中的有色金属调查、采访科学家、参观实验室、开展艺术与科学的创意创作等。这些实践活动让学生从知识的被动接受者变为主动探索者,锻炼了他们的动手能力、观察能力、思考能力以及探究能力,全方位提升学生素养,使他们在实践中不断成长为具备创新能力的人才苗子。

艺术与科技创作展览

艺术与科技创作展览

三、创新育人模式的成效彰显

(一)学生层面

1.科学素养提升。学生们的科学知识面得到极大拓宽,对科学的兴趣显著增强,主动学习、探索科学知识的积极性高涨。同时,在思维方面,创新思维、批判性思维以及科学探究能力在多元的课程活动中得以培养和锻炼,为未来深入学习科学知识、开展科研创新奠定了坚实基础。

2.情感态度升华。家国情怀、责任感等情感意识在情感教育的熏陶下深入人心,学生们更加懂得珍惜学习机会,立志传承科学家精神,为国家科技发展贡献力量,形成积极向上的价值观和人生追求。

(二)学校层面

“科学家课堂” 成为学校极具特色的教育品牌,构建起校本课程体系,丰富了课程资源,提升了学校在区域乃至更广范围内的教育影响力,吸引众多兄弟学校前来交流学习,为学校探索创新人才培养模式积累了宝贵经验,有力推动了整体教育教学质量的提高以及五育融合教育目标的更好实现。

(三)家校社协同层面

该模式得到家长的高度认可和积极支持,加强了家校之间的合作沟通,家长更主动配合学校开展各类教育活动。在社会层面也引起广泛关注,高校、科研机构等更加重视小学阶段科学教育,带动更多社会力量参与到小学科学教育及早期拔尖创新人才培养工作中来,营造了良好的协同育人环境。

采访国家重金属污染防治工程技术专家柴立元院士

采访国家重金属污染防治工程技术专家柴立元院士

四、创新育人模式的反思与展望

中南大学第一附属小学的“科学家课堂”创新育人模式虽成效显著,但仍有完善空间。在课程内容难度梯度设置上,需进一步精准适配不同年龄段学生的认知水平;课程时间安排要更合理优化,确保学生既能充分参与,又不会过多增加课业负担。此外,还需持续拓展课程资源,整合课内外学习,将国家课程与校本课程有机融合,同时引入更多不同学科领域的专家和实践项目,多维度丰富育人内涵。

展望未来,学校可进一步深化与高校、科研机构的合作,共同研发更具系统性、针对性的课程体系,满足学生多样化、个性化发展需求。加强教师培训,提升教师对跨学科融合课程的教学能力,保障教学质量。同时,借助现代信息技术手段,拓宽课程传播渠道,让更多学生受益于这一创新育人模式,持续为国家培养出更多有潜力的早期拔尖创新人才。

作者:中南大学第一附属小学教育研究中心主任陈中云

责编:黄磊

一审:黄磊

二审:王德和

三审:瞿德潘

来源:新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号