湖南日报 2025-01-26 06:38:49

刊载于《湖南日报》2025年1月26日03版

刊载于《湖南日报》2025年1月26日03版

湖南日报全媒体记者 廖义刚 刘韵霞 通讯员 张馨文 汪瑶

1月21日,记者在茶陵县龙匣村参加了一场特别的婚礼。

新郎吴代飞家张灯结彩,喜气洋洋。不少村民在随礼,记者掏出200元现金。

记账人问:“几个人?”

“就我一个。”

“不用这么多。”记账人只拿了一张100元,随后从一叠10元、20元的钞票里,数出80元给记者。

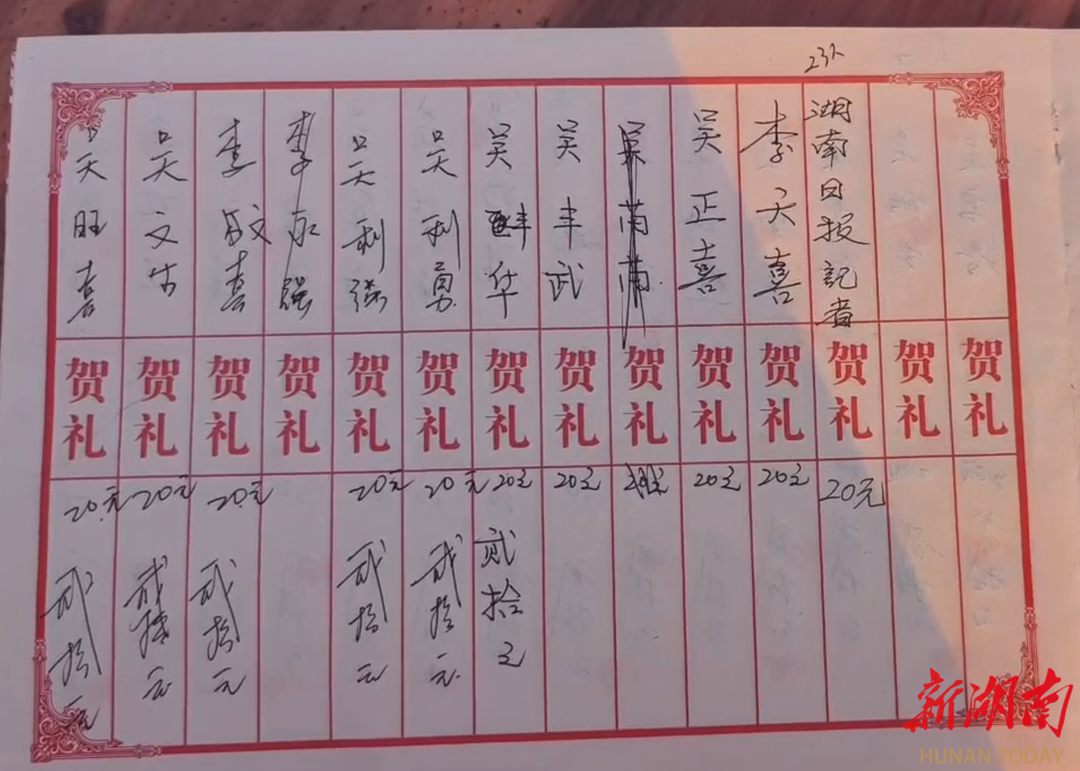

“村里办喜庆事,除了亲戚,邻里乡亲都是按一斤肉价的标准随礼。”新郎姑父打开礼金簿,李家、吴家、谭家……村里来的数十人都随礼20元,差不多是市面上一斤猪肉的价格。

看到记者吃惊的表情,村民吴利勇笑着说:“我10年前结婚时,大家就是按当时肉价随礼15元。”

屋外陆续来了不少宾客,他们提着一小串鞭炮,主人家挨个点燃。在鞭炮声和锣鼓声中,新郎吴代飞和新娘谭玉琴手牵手,打着红伞入场,好不热闹。

帮忙置办酒席的村民把红色塑料桌布一铺,10余个小菜碗端上了桌,菜品丰富,分量适中。

“这样的酒席,既不浪费食物,又减轻主家负担。”吴代飞敬完酒后告诉记者。

吴代飞幼时在河南生活,上初中时,随父母回到家乡茶陵,如今在浙江工作。他说,工作的城市礼金动辄几百上千元,一个月吃几次酒席,压力就很大。家乡办酒虽是“肉价随礼”,但邻居都来帮忙,席面不铺张,主人家负担得起,宾客也其乐融融。

“这口‘奥肉’我在外面想好久了!”吴利勇平时在宁波工作,此时夹起一块肥瘦相间的猪肉,大快朵颐。他告诉记者,“奥肉”原名熬肉,是茶陵特色美食。婚礼快结束时,记者这一桌大部分菜都“光盘”了。

龙匣村“肉价随礼”的风俗,始于20世纪80年代末。当时,村里酒席多,常因礼金问题产生不愉快。

“两家人一前一后办喜事,你给一家随5元,下一家随6元,矛盾就产生了。”73岁的李寿元是当时的村党支部书记,他和时任村老年协会会长的李甲喜商议,猪肉是村里宴席上主要的食材,便以一斤猪肉价格作为随礼的标准。

在李甲喜和老年协会的动员下,村民接受了“肉价随礼”。李寿元趁热打铁,推出“红喜事邀请1个村民小组,白事邀请2个村民小组”的规定。

于是,“肉价随礼”、不铺张浪费的习俗便在龙匣村流传下来,2024年被写进村规民约。

良好的乡风、民风是农村干事创业的基础。去年,龙匣村在祠堂开设合约食堂,60岁以上老年人5元一餐;成立南溪文艺团、举办糍粑节,为老年人举办集体生日庆典。

在“新乡风”中迎新春,茶陵县开展“大年里的好风尚”系列活动,“村晚”、油画展、篮球赛等让茶陵人在家门口感受文明新风。

“女儿带着外孙从上海回来过年,也能体验老家的好习俗。”68岁的陈大姐喜笑颜开地说。

责编:万枝典

一审:龙子怡

二审:廖义刚

三审:周小雷

来源:湖南日报

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号