张米 新湘评论杂志社“指点”微信公众号 2025-02-01 13:40:35

故乡今夜思千里,霜鬓明朝又一年。

在韶山,春节的鞭炮声从不只是辞旧迎新的符号,而是一声声跨越时空的缅怀,是千万人用烟火书写对一位故人的追忆——毛泽东。

这位从韶山冲走出的先行者、革命者,已成为春节里韶山乃至全国人民最深沉的乡愁。

1950年,毛泽东叮嘱长子毛岸英:“到韶山要下马步行,这是对家乡的礼数。”五个月后,岸英牺牲于朝鲜战场。

山河无恙,初心长昭。那份不能亲自践行的乡情,那些穿越时空的思念,那些永不褪色的理想,最终都化作山河间的万家灯火和史册中的不朽诗篇。

75年过去,如今的韶山冲春节依旧红火,但早已不是当年的模样。

从“瞻仰”到“沉浸”,是Z世代的红色叙事。

新春的韶山,寒风裹着爆竹的硝烟掠过青瓦泥墙,却吹不散这片土地上涌动的红色热流。

青年人举着手机在毛泽东故居前“打卡”,游客们用VR眼镜“体验”历史,民宿篝火旁响起《东方红》的吉他改编曲——

这片红色圣地,正在用一种新的语言与时代对话。它不仅是革命历史的载体,更是一面镜子,映照出当代中国青年如何在“仪式感”中筑牢信仰,在乡愁与乡情中寻找精神的原乡。

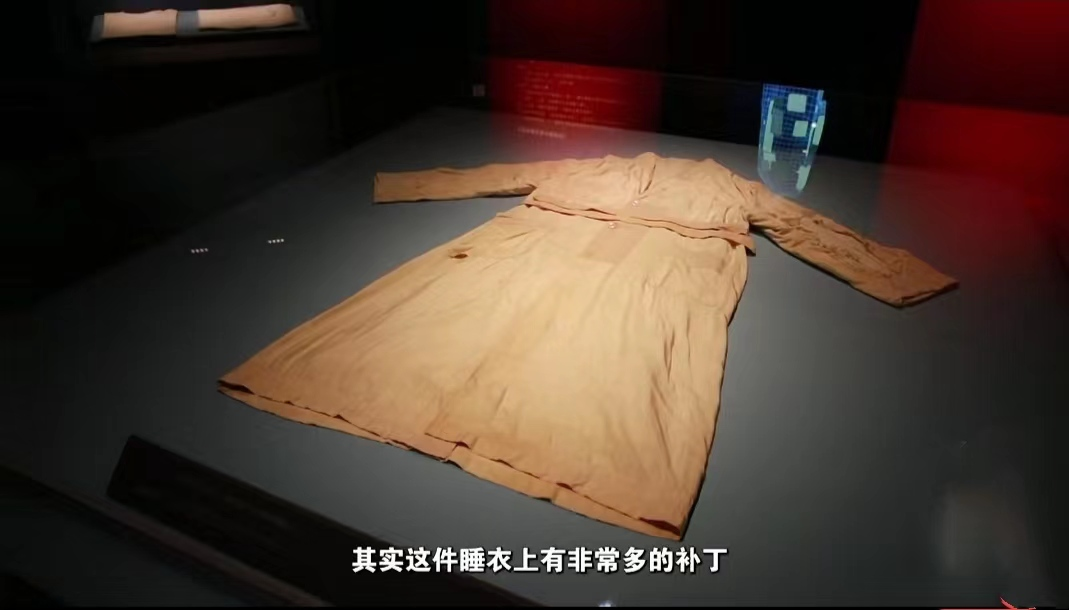

在毛泽东同志纪念馆里,那件打了73个补丁的睡衣前,一群年轻人正在拍照,通过AI软件“试穿”这件衣物,并用Z世代们独特的“换算思维”构建红色叙事——

手机屏幕上跳动的大数据计算结果告诉他们:补丁总重大约11克。

图为DeepSeek软件对问题进行回复。

“竟还不到现代一杯奶茶的糖分含量。”这群年轻人中来自湖北的李同学告诉记者,看到主席的衣物,她感触颇深。

“艰苦朴素不是抽象的口号,是可以量化的选择。”她在朋友圈写下了这段话,配图是睡衣与奶茶的对比照。

在韶山冲的毛家饭店里,00后博主“小橘子”正直播红烧肉的烹饪过程。镜头里,她将糖色炒得晶亮,“这块肉要炖到入口即化,就像历史需要文火慢熬才能入味。”这条视频获得数万点赞,跳跃的评论区里有人留言:“原来乡愁可以是一道菜的温度。”

我们看到,这种“舌尖上的红色记忆”正在形成新的文化景观。

韶山学校附近“毛公茶庄”里,年轻人用茶艺表演诠释“古道茶香”与现代直播的时空融合;

韶峰脚下的“毛公民宿”,将《湘江评论》《论持久战》等文作金句刻在木制餐具上,食客用筷子夹起诗句,也夹起一段被唤醒的红色乡愁。

这些注重春节“意义感”“仪式感”的Z世代们,用“打卡测评”解构传统,用“国潮美学”重构经典,乡愁也不再是单向度的怀旧,而成为连接土地与未来、个体与集体的精神纽带。

革命文化不是凝固的“标本”,“可感知的历史”正在重塑红色教育的形态。

《最忆韶山冲》演出中,虚拟与现实交互,意象与具象交融,青年毛泽东“走下”舞台,“走进”现实;

《中国出了个毛泽东》实景演出,超智能化舞台设计,别出心裁,美轮美奂,令观众目不暇接,叹为观止。

以文化为魂、以科技为翼,革命文化在新时代焕发出新的生机与活力。据湖南省韶山管理局工作人员介绍,去年12月24日,韶山红色影像厅正式开放,“中国出了个毛泽东”数字展馆也同时上线。

韶山红色影像厅以毛泽东影像资料为主,采用数字与交互影像手段,打造融参观、体验、思考于一体的沉浸式红色影像厅。

“中国出了个毛泽东”数字展馆融合5G云计算、三维建模、分布式渲染等先进技术,实现实体展馆场景1:1云端复刻,观众可个性定制讲解主题、路线。

“该项目实现了文物保护数字化、参观讲解远程化、红色培训精准化、党史学习教育常态化、思政教育长效化、文化交流国际化,极大提高了红色文化传播的广泛性。”工作人员向记者介绍道。

2023年5月, “我的韶山行”湖南省中小学生红色研学活动启动。 喻名才 摄

今年1月13日,在湖南省政协十三届三次会议上,住潭省政协委员毛雅茜围绕“以科技赋能红色文化,打造‘我的韶山行’升级版”发言。

其中重点提到,拓展“我的韶山行”融合边界和层级。

例如,打造红色“元宇宙”体验馆,开发“元宇宙+红色旅游”体验项目,打造沉浸式红色旅游场景,推动红色教育以青少年喜闻乐见、润物无声的方式影响人、感染人;

例如,构建韶山数字孪生世界,通过AR、VR、MR等技术,将核心景区、重要文物进行数字化处理。

“韶山作为全国红色名片的经典代表,必须抢抓历史机遇,以科技赋能红色文化。”毛雅茜说道。

当历史不再是“一板一眼”的说教,而是可互动、可分享的“情感社交”,年轻人开始用表情包传播红色金句,用短视频演绎革命家书——这或许正是历史文化最鲜活最有温度的传承。

数字时代,红色旅游如何打破次元壁?深层需求是什么?

想象一下。

当《沁园春·雪》的毛体书法化作漫天飞雪,落在游客肩头,主席的英雄豪迈与磅礴之姿赫立眼前;

当数字技术深度融入少年毛泽东的求学之路,以沉浸式影像铺展在脚下,我们跟随伟人的足迹,体悟理想萌芽的力量;

当韶山的每一次日出日落、每一片稻穗摇曳,都能在数字的另一头真实复刻,让远方的人们感受这片红色圣地的四季更迭,凝聚起对和平、奋斗与理想追求的共鸣。

我们能否期待,数字赋能下的不久将来,这些虚拟情境成为韶山红色之旅的强烈现实?

红色文旅的需求,归根结底要探寻的,是如何让红色历史文化成为激发大众尤其是青年群体奋进的精神源动力。

深夜的毛泽东铜像广场,一群年轻人用灯牌拼出“星星之火 可以燎原”的字样。组织者小林说:“我们不需要蜡烛,用LED灯同样能传递信仰的温度。”

望着广场上拍视频的年轻人,身旁的老人忽然感慨:“我们那代人用热血写历史,他们这代人用流量传精神。”

网络上,00后用说唱方式改编《七律·长征》;生活中,年轻人用“剧本杀”复盘“秋收起义”的决策现场;

纪念日,Z世代在烈士墓前献上“电子花环”;朋友圈,学生们发起“21天红色阅读打卡”……

也许会有人说,“这代人的浪漫我们不懂”。但数字时代,我们又见证着红色基因在Z世代身上生动的代际转译。

也许有声音批评这是“娱乐化历史”,但也有人发声:“如果革命先辈们活在今天,他们也一定会用抖音这样的工具传播真理。”

当年轻人用自己的方式赋予传统以新生,反而能让精神基因获得更为强大的传播力。

他们正在创造一种新的纪念语法——不必循规蹈矩,但求知行合一。

他们定格的不仅是历史遗迹,更是一个民族在时代裂变中始终未改的精神坐标。是对土地的眷恋,对理想的坚守,以及对“何以中国”的永恒追问。

这样看来,当“网红地标”遇见“精神高地”,又何尝不是新春里一场最美的奔赴呢?

责编:王敦果

一审:王敦果

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:新湘评论杂志社“指点”微信公众号

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号