湖南日报·新湖南客户端 2025-02-06 09:24:17

编者按

新春来临,生活流淌出暖融的光。在这被幸福充盈的美妙时分,何不走进影院,或静处家中,观赏电影,轻触心灵的弦,看见更为广阔的世间风景。

本期,我们邀请作家陈夏雨,从文学的视角出发,展现他眼中的电影世界,剖析电影中蕴含的文学魅力;为您推荐一些影片,希望您能从电影中感受文学与电影碰撞出的奇妙火花。

陈夏雨

电影自诞生以来,便与文学结下了不解之缘。众多经典文学作品被搬上大银幕,为电影创作提供了丰富的素材源泉。2025年春节档电影中,神话电影《封神第二部:战火西岐》、动画电影《哪吒之魔童闹海》、武侠电影《射雕英雄传·侠之大者》,故事就源于文学经典,在人物塑造、主题表达等多个方面皆有着深厚的文学色彩。

文学性有别于日常性、功利性和商业性,主要存在于文学作品的语言层面。文学性,就是将司空见惯的日常,陌生化地表达出来,让创作者感受的一切重新被发现、被感知,让读者看到更具体、更复杂、更有审美的世界。

世界上不存在没有文学性的电影。即使是商业片、娱乐片、类型片,最初也必须要有文学剧本。通过文学剧本、影像符号、意境的营造和演员的演绎,电影融入文学元素,展现出文学特质,丰富了艺术内涵,呈现出诗意与魅力,具有文学作品的韵味和深度。

以流动的画面捕捉瞬间的永恒

电影虽然具有文学性,但电影和文学是不同种类的艺术形式,它们的表达有很大的不同。比如,“她病了,病得很重,感觉死亡快要来临。”这是文学的表达。而电影该怎么拍出它的文学性呢?在文学作品里,这样的表达已经很清楚了,读者可以通过想象获得感受。但是电影不行,“病了”“死亡来临”必须让观众能够从电影中直接看到这个画面,而不能靠旁白,更不能让旁人在电影里喊:“你要死了啊!”。

1989年谢铁骊、赵元执导的电影《红楼梦》是这样用镜头表现“林黛玉临终前的绝望”的:“林黛玉半躺在床边,趁紫鹃转身离开,她将紫鹃端来的药汁全部倒进痰盂里。林黛玉还要雪雁、紫鹃从箱子里取来诗帕、诗稿,她看了几眼,最后含泪全部丢进火盆……”这样的画面就生动地呈现了文学描写的“绝望”感,完成了文学性向电影直观性的转化。一般来说,旁白、画外音太多的电影是缺乏文学修养的导演拍出来的。

好的电影一定有强烈的文学性,比如《长安三万里》涉及四十二首唐诗,有文学性的底子、文学作品里的形象,让观众梦回唐朝,与诗人一起,度过了一个多小时的“梦中”生活。但是,要注意,电影的文学性,并不是指影片中人物所涉及的具体某首诗的文学性,而是他对诗歌的态度、情绪和对人生理想的追求才构成了电影的文学性。电影的文学性是捕捉那些难以言说的瞬间。

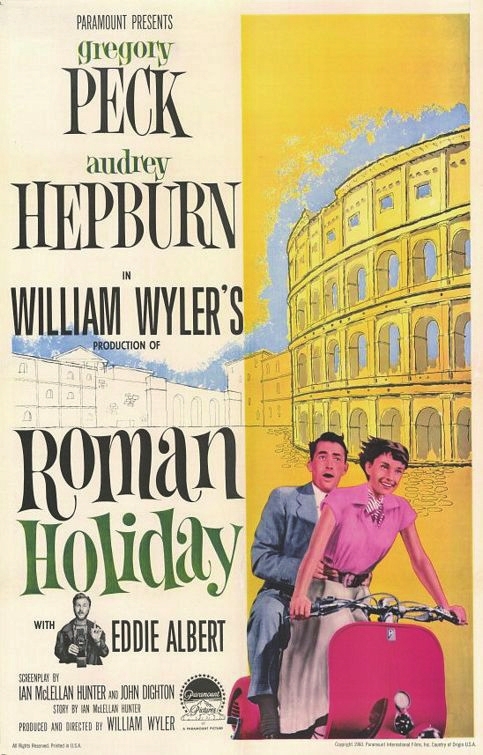

比如,电影《罗马假日》的一个长镜头,赫本和站在前排的所有人握手,只为了能自然地走到心上人派克身边,和他告别。她和其他人都可以相谈甚欢,轮到面对心上人时,却只能和他双目凝视。那是他们最后一次握手,转身即是百年。

她一步一步登上台阶后那最后的回眸,一眼入心,和心上人四目交会,心心相通。那依依不舍之情,让主人无法自拔,情感真挚得让人窒息。她最后强忍住的眼泪直击人心,好过千言万语。那欲言又止,遗憾、无奈又孤单的模样,让人心碎。每一帧镜头都写满爱的内涵。爱到深处是离别,爱而不得却成就了最美丽的爱情。

可是镜头叙述却波澜不惊,尽管人物内心翻江倒海,满载沉甸甸的爱恋。虽是长镜头,但一点也不觉得冗长枯燥,令观众屏住呼吸,心肝颤动,泪流满面。很多真爱往往发生在不能爱的人身上。在有爱的时候,却已失去世俗意义上爱的资格。人间最美是爱情。有爱不能爱便是最大的遗憾。

这个长镜头中还有个文学性的表达很少有人注意到,当赫本和派克握手告别之后,排在派克之后的那几个男人的个子立马矮了下去。这不是偶然的排列,而是表现了导演深厚的文学功底。这个镜头就是一个文学隐喻,暗示赫本在派克之后遇到的男人不会再比派克优秀。电影如果没有这样的文学性表达,不可能捕捉到那些难以言说的瞬间,《罗马假日》也不可能成为百年经典。

在电影《满江红》中,那么多刺杀秦桧的义士最后要的竟然不是叛臣的脑袋,而是要他背诵岳飞的《满江红》。当全场齐诵《满江红》时,电影的文学性体现得淋漓尽致。电影的主旨和境界得到有力的升华。

而有些电影,太看重商业票房,没有很好地重视文学性,不能完整地把握原著的主旨。比如电影《白鹿原》就是对陈忠实原作的“肢解性”改编。这部电影简化了小说文学性的丰富内涵,将一个蕴含儒释道、文化传统的小说改编成了一个爱情故事,这无疑歪曲了小说的主旨。这个电影完全可以取名为《田小娥》。还有很多本来有深刻哲思、人文关怀的小说被改编为通俗的造梦电影。

在如今短视频、碎片化时代,我们更要沉下心来,重视对原著中文学元素的提取。一旦电影排斥文学性,就会失去艺术性,观众的审美性得不到满足,电影就会失败。

抵达日常之外的陌生审美

电影的文学性是一部电影成功的基础,保证了文学性,才可以进入影视叙事学的符号系统和结构模式。在讲好现实故事的基础上,拍出人文精神内涵和生活的哲学性。文学性强调情感、哲理、诗性,是精神的而非世俗的,是超越功利的。在人生中它是无形的、无限的、永恒的存在。

大量的优秀电影都从经典文学文本里汲取了营养。要拍出反映新时代的新电影,作家必须要能向影视提供新的思想营养。当纯文学不能提供好的东西的时候,饥饿的电影人,盯上了网文。

电影的文学性常常富含象征和隐喻。比如,美国电影《肖申克的救赎》中的一个楼梯、一幅海报、一把小小的锤子,地上捡拾的一颗小石头,无不象征着主人公追求自由的精神。文学性浓厚的电影都是饱含哲思、通往神性的。电影的文学性,能提供多维度共情的深度情感体验和三观触动,从而产生电影应有的艺术价值。

文学作品中很多不可言说的诗意、暧昧、委婉、复沓和丰富的那些瞬间,可以靠读者的想象完成。电影则让文学性走出文字的向度之外,借助声音和画面的向度,捕捉那些不可捉摸、稍纵即逝的瞬间。电影画面是抑制想象的,电影的文学性则很好地补充和延展了观众的想象,从而让观众在电影院里得到日常之外的陌生审美。文学性赋予了情感性,于是产生了共情。

电影与文学是天使的两只翅膀,在互动互鉴中可以找到一个共同生长的通道。电影源自文学,许多奥斯卡最佳影片是改编作品。很多的电影导演也曾与文学结缘,比如贾樟柯、毕赣等。

电影的成长与滋养,离不开优秀的原创小说,也离不开文学的启迪。姜文的《阳光灿烂的日子》改编自《动物凶猛》,《邪不压正》改编自张北海小说《侠隐》,《太阳照常升起》改编自叶弥的《天鹅绒》,《让子弹飞》改编自马识途《巴陵野老·盗官记》等等。其中《阳光灿烂的日子》与《动物凶猛》完成了电影和文学的相互成就,改编后的电影重新演绎故事,但是保留故事的核心结构。《阳光灿烂的日子》延展了小说的想象空间,重塑了文字的美感,也捕捉了那些容易逝去的时刻。

谈当代电影的文学性,并不是简单地将文学作品改编成电影,电影就有了文学性。而是要进行电影的艺术性创造,要调动电影特有的表现形式,视听方式等,来表现电影中人物心灵的细腻感受和内心不可见的那部分。要捕捉生活中稍纵即逝、不可复制的动人瞬间,要走进心灵,走进人物内心世界,电影就必须要有文学性。

电影的文学性既延展了文学作品不能表现的那部分,也拓宽了观众感受的生命宽度和人生长度。这就是电影文学性的巨大魅力。

责编:刘瀚潞

一审:易禹琳

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号