艺评|刘意伟:诗意与浪漫谱写的乡村振兴赞歌——评《无愁河》

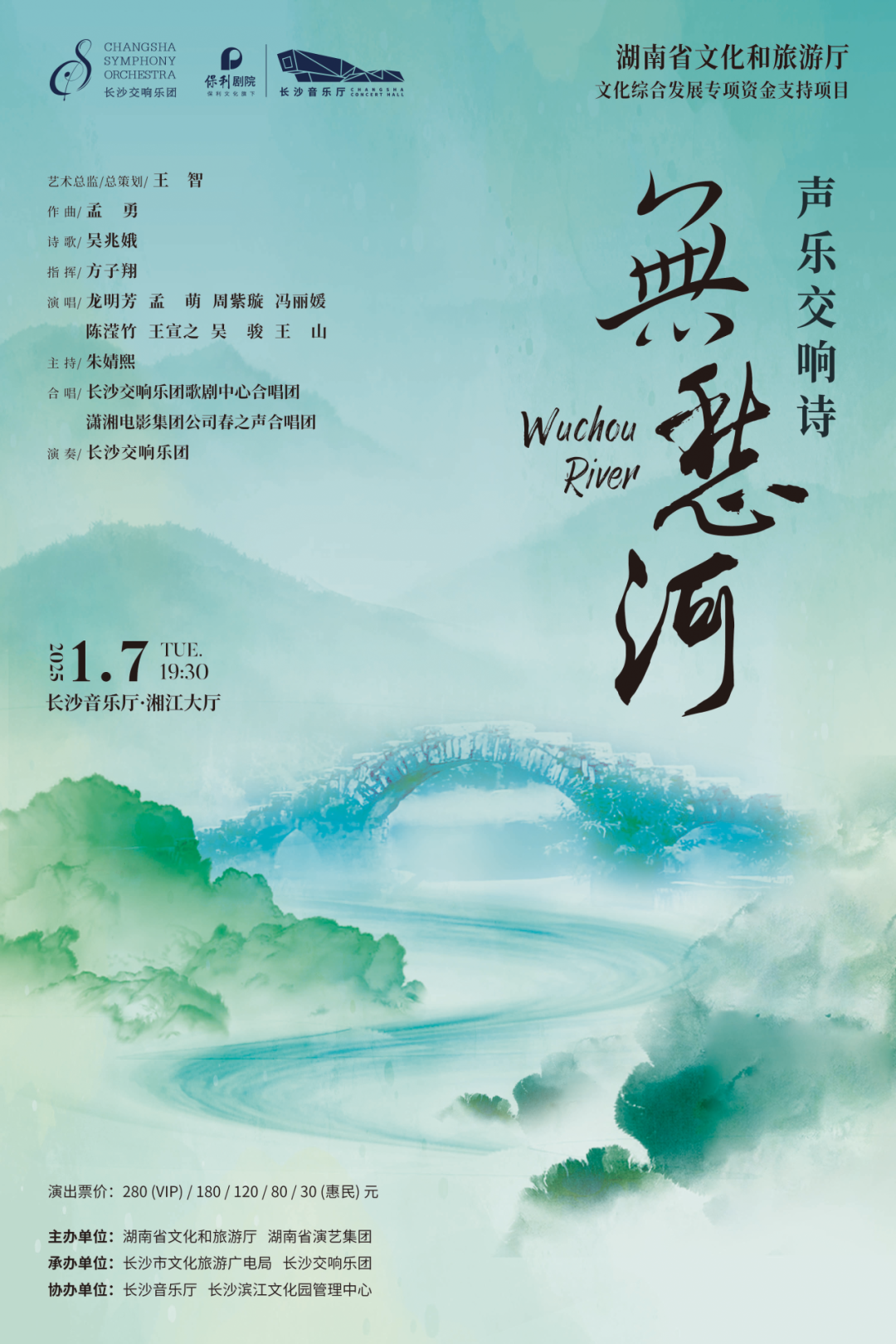

2025年1月,长沙交响乐团原创声乐交响诗《无愁河》,在长沙音乐厅首演。音乐会由湖南省文旅厅、湖南省演艺集团主办,长沙市文化旅游广电局、长沙交响乐团承办,铺就一场震撼灵魂的视听盛宴。

《无愁河》作为别具特色的声乐交响诗,以吴兆娥所作诗歌为蓝本,孟勇老师进行创作,音乐与诗歌联姻,交响乐的雄浑与声乐的温婉在实现完美交融。开场时,弦乐声仿若无愁河奔腾不息的江水,以磅礴的气势拉开了情感的宏大帷幕,瞬间将听众卷入到波澜壮阔的音乐情境之中。

随着旋律的推进,以管弦乐、原生态领唱与混声合唱的形式,进一步增强了音乐的力量感与张力,展现出无愁河的宁静与美好。而在这宏大的交响背景之下,声乐部分犹如灵动的精灵翩然而至,高音纯净清澈,恰似山间蜿蜒的潺潺溪流,在宏大的音乐织体中穿梭自如,勾勒出如诗如画的情感线条。男低音则以沉稳的音色,奠定了音乐的情感基调,仿佛诉说着无愁河岁月长河中沉淀下来的厚重历史。女声独唱与男声合唱交织,描绘那些在边墙下发生的浪漫往事。音乐情感深沉,汲取了湘西的浪漫爱情与淳朴民族基调,充满了对历史的思考与对未来的憧憬。

在描绘无愁河的静谧祥和时,乐团采用了柔和的三和弦以及附加音和弦,这种色彩性和声的动态变化,极大地增强了音乐的动态感染力。听众通过和声的色彩变化进出不同次元里的无愁河,色彩与氛围随情境自由变换,去体会前人在这片土地上生活的喜怒哀乐。这种交响乐与声乐的精妙搭配,结合管弦乐与混声合唱的形式收尾,不仅使音乐层次丰富多样,更赋予了作品无与伦比的表现力,将整部作品的情感推向高潮,成为一首无声的诗,字里行间,都是对无愁河的热爱与留恋。

不同的乐章奏响着来自不同场景,不同故事的演绎。情感上的深度感染力,跨越了地域和年龄,承载着岁月的记忆与生活的感悟。音乐会的第二至第七乐章是音乐散文诗,在民族现代诗的基础上呈现出了一个诗意与幻想的世界。值得一提的是,在不同的诗歌世界中,《无愁河》总是巧妙地将音乐与乡村振兴的主题紧密结合,通过音乐的起承转合,生动地展现了乡村地域在产业发展、生态建设、文化传承等方面的巨大革新。同时,作品中融入的一些具有地方特色的音乐元素,更是对乡村文化的传承与弘扬,让人们在欣赏音乐的同时,也能感受到文化带来的独特魅力。这种将音乐与主题深度融合的创作手法,使《无愁河》不仅仅是一部音乐作品,更是一部反映时代变迁、展现乡村振兴伟大成就的艺术佳作。

无愁河水清冽纯洁,两岸青山烟雾缭绕。作为流淌在湘西广袤大地上的生命之源,其实每个人的灵魂深处都藏着一条无愁河,她见证了古往今来的历史沧桑。无愁河畔,奏响的不仅是音符,更是一段段关于民族,关于情感的动人故事。当音乐响起,听众仿佛穿越时空,置身于无愁河畔,亲眼目睹它所承载的岁月变迁。那或激昂奋进或舒缓悠扬的旋律,将河畔人的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。激昂之处,仿佛能看到劳动人民为生活拼搏奋斗的身影,感受到他们对美好生活的热切向往;舒缓之时,又似乎在诉说着邻里间的温情、亲人间的牵挂,唤起内心深处对故乡的深深眷恋。每个在湖湘大地上生活的聆听者,都能在音符中找到情感的共鸣点,不由自主沉浸其中,与音乐水乳交融,随着旋律的起伏而心潮澎湃。

打破常规的音乐语言模式,守正创新,这在同类音乐创作中,是宝贵的经验,也是全新的思路。《无愁河》的艺术价值在于对本土文化的深度挖掘与生动呈现,以湖湘地域文化,和多民族生活为切入点,将湖南地域独特的地域风情、民俗文化以及深厚的历史底蕴,通过音乐这一国际化的语言完美地展现在世人面前,演绎了何为民族韵味和现代审美需求之间的黄金比例。

浪漫的《无愁河》精神,是在党的民族大团结光芒指引下,建设美丽家园,追求幸福美好生活的愿景,值得我们反复品味、珍藏与传承。她不仅为音乐创作领域提供了新的思路与范例,更以其独特的艺术魅力,让人们对乡村振兴这一伟大事业有了更深刻地认识与感悟。

2025年1月,长沙交响乐团原创声乐交响诗《无愁河》,在长沙音乐厅首演。音乐会由湖南省文旅厅、湖南省演艺集团主办,长沙市文化旅游广电局、长沙交响乐团承办,铺就一场震撼灵魂的视听盛宴。

《无愁河》作为别具特色的声乐交响诗,以吴兆娥所作诗歌为蓝本,孟勇老师进行创作,音乐与诗歌联姻,交响乐的雄浑与声乐的温婉在实现完美交融。开场时,弦乐声仿若无愁河奔腾不息的江水,以磅礴的气势拉开了情感的宏大帷幕,瞬间将听众卷入到波澜壮阔的音乐情境之中。

随着旋律的推进,以管弦乐、原生态领唱与混声合唱的形式,进一步增强了音乐的力量感与张力,展现出无愁河的宁静与美好。而在这宏大的交响背景之下,声乐部分犹如灵动的精灵翩然而至,高音纯净清澈,恰似山间蜿蜒的潺潺溪流,在宏大的音乐织体中穿梭自如,勾勒出如诗如画的情感线条。男低音则以沉稳的音色,奠定了音乐的情感基调,仿佛诉说着无愁河岁月长河中沉淀下来的厚重历史。女声独唱与男声合唱交织,描绘那些在边墙下发生的浪漫往事。音乐情感深沉,汲取了湘西的浪漫爱情与淳朴民族基调,充满了对历史的思考与对未来的憧憬。

在描绘无愁河的静谧祥和时,乐团采用了柔和的三和弦以及附加音和弦,这种色彩性和声的动态变化,极大地增强了音乐的动态感染力。听众通过和声的色彩变化进出不同次元里的无愁河,色彩与氛围随情境自由变换,去体会前人在这片土地上生活的喜怒哀乐。这种交响乐与声乐的精妙搭配,结合管弦乐与混声合唱的形式收尾,不仅使音乐层次丰富多样,更赋予了作品无与伦比的表现力,将整部作品的情感推向高潮,成为一首无声的诗,字里行间,都是对无愁河的热爱与留恋。

不同的乐章奏响着来自不同场景,不同故事的演绎。情感上的深度感染力,跨越了地域和年龄,承载着岁月的记忆与生活的感悟。音乐会的第二至第七乐章是音乐散文诗,在民族现代诗的基础上呈现出了一个诗意与幻想的世界。值得一提的是,在不同的诗歌世界中,《无愁河》总是巧妙地将音乐与乡村振兴的主题紧密结合,通过音乐的起承转合,生动地展现了乡村地域在产业发展、生态建设、文化传承等方面的巨大革新。同时,作品中融入的一些具有地方特色的音乐元素,更是对乡村文化的传承与弘扬,让人们在欣赏音乐的同时,也能感受到文化带来的独特魅力。这种将音乐与主题深度融合的创作手法,使《无愁河》不仅仅是一部音乐作品,更是一部反映时代变迁、展现乡村振兴伟大成就的艺术佳作。

无愁河水清冽纯洁,两岸青山烟雾缭绕。作为流淌在湘西广袤大地上的生命之源,其实每个人的灵魂深处都藏着一条无愁河,她见证了古往今来的历史沧桑。无愁河畔,奏响的不仅是音符,更是一段段关于民族,关于情感的动人故事。当音乐响起,听众仿佛穿越时空,置身于无愁河畔,亲眼目睹它所承载的岁月变迁。那或激昂奋进或舒缓悠扬的旋律,将河畔人的喜怒哀乐展现得淋漓尽致。激昂之处,仿佛能看到劳动人民为生活拼搏奋斗的身影,感受到他们对美好生活的热切向往;舒缓之时,又似乎在诉说着邻里间的温情、亲人间的牵挂,唤起内心深处对故乡的深深眷恋。每个在湖湘大地上生活的聆听者,都能在音符中找到情感的共鸣点,不由自主沉浸其中,与音乐水乳交融,随着旋律的起伏而心潮澎湃。

打破常规的音乐语言模式,守正创新,这在同类音乐创作中,是宝贵的经验,也是全新的思路。《无愁河》的艺术价值在于对本土文化的深度挖掘与生动呈现,以湖湘地域文化,和多民族生活为切入点,将湖南地域独特的地域风情、民俗文化以及深厚的历史底蕴,通过音乐这一国际化的语言完美地展现在世人面前,演绎了何为民族韵味和现代审美需求之间的黄金比例。

浪漫的《无愁河》精神,是在党的民族大团结光芒指引下,建设美丽家园,追求幸福美好生活的愿景,值得我们反复品味、珍藏与传承。她不仅为音乐创作领域提供了新的思路与范例,更以其独特的艺术魅力,让人们对乡村振兴这一伟大事业有了更深刻地认识与感悟。

责编:周听听

一审:周听听

二审:张马良

三审:熊佳斌

来源:湖南文联