范明献 杨璧全 2025-02-11 14:54:56

文/范明献 杨壁全

“中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”是习近平文化思想的重要内容,也是国家推进文化强国建设的战略方针。巩固和提升中华民族的文化主体性,离不开包括网络视听在内的现代新媒介系统的内容创制助力和传播渠道支持。当前,以古诗词文学经典为代表的中华优秀传统文化借由多姿多彩的短视频作品形态,在社交短视频平台上建构起靓丽的文化景观,为社交短视频传播时代中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的具体实践提供了可借鉴和推广的样本。然而,在其构建的过程中,尚存不足之处,亟待学理性和系统性地梳理。具体而言,在从文学经典向短视频内容转化的过程中,会涉及诸多“跨媒介”的问题:第一,以文字文本形态存在的文学经典如何转译成短视频形态的音画作品?第二,文学经典内容如何融入短视频媒介的叙事话语,更好地契合网络视听的语境?第三,如何将属于“过去”的文学世界与“当下”的社会文化空间相连接,进而引发当代受众的共鸣?此类涉及文本、话语和文化等层面的转化问题尚未得到学术界的有效回答。

苏轼一生中创作了2 743首诗和369首词,留下了许多经典诗词作品,与其传奇曲折的一生共同构筑了一个波澜壮阔、横无涯际的文学世界。在传统媒介时代,苏轼诗词经由教材选本和人际传播渠道散播而沉淀成中国人的文化记忆。在新的媒介时代,网络社交媒体将这些文学经典记忆转换成为跨媒介的流行文化产品,仅在抖音平台,“苏轼”“苏东坡”话题相关的短视频播放量就达到49.4亿次①。基于此,本文将前述问题聚焦至苏轼诗词在抖音短视频中的传播现象,即这些文化短视频是如何挖掘、使用苏轼诗词中的文化资源,其中形成了何种叙事话语模式,又是如何将过去的文化经典与当下的社会生活、大众情感和文化心理相连接的?从现有研究情况来看,这些文化实践背后的学术问题并未得到研究者的足够重视。因此,本研究以“互文性”为理论视角,借用“文本—话语—文化”的分析框架,围绕短视频使用了哪些苏轼诗词文本、如何进行吸收转换、怎样进行叙事言说、连接了当代怎样的文化空间等问题而展开,对其中的互文性进行分析,意图从中探究和揭示中华优秀传统文化跨媒介叙事的互文策略和跨媒介转换的内在机理。

一、跨媒介叙事、互文性与苏轼诗词传播

(一) 跨媒介叙事与互文性研究

美国文化研究学者亨利·詹金斯在21世纪初首次提出跨媒介叙事的概念,认为“一个跨媒体的故事横跨不同的媒介平台展开,每一个平台都有新的文本为整个故事作出有差异的、有价值的贡献”[3](157)。跨媒介叙事表现为不同媒介之间的借用与转义、介入与共生,它不断地将故事原有的叙事元素“打破”与“重组”,使元叙事在更宏大的文化共同体中持续拓展,实现整体大于部分之和的协同叙事效应,为跨媒介受众提供更为丰富和深入的观影体验。

跨媒介叙事通过“互文性”来展开,互文性是贯穿跨媒介叙事全过程的内在机理。“互文性”概念最早于20世纪60年代由法国文学批评家茱莉亚·克里斯蒂娃(Julia Kristeva)在《符号学:符义分析探索集》中提出,指的是“在某一文本与其引用、重写、吸收、延长或者一般意义上转换另一些文本之间的关系”。这一概念提出后,经过罗兰·巴特、雅克·德里达、热奈特等学者的阐释和推进,演进成为旨趣多重、内涵丰富的“互文性”理论。互文性是颇有学术解释力的理论概念,也是极具操作性的分析工具,被广泛运用在文学、翻译学、叙事学、新闻学、传播学等众多学科领域。互文性有两类,一是狭义互文性,指一个具体文本与其他具体文本之间的关系,尤其是一些有本可依的引用、套用、影射、抄袭、重写等关系;二是广义互文性,一般是指文学作品和社会历史文本的互动作用,认为文学文本是对社会文本的阅读和重写,这一层次的互文性往往关注一个文本所关联的社会文化空间。

美国布朗大学(Brown University)文化研究学者乔治·兰多教授(George Landow)认为数字媒介的互文性分析应关注“文本—话语—文化”(text/discourse/culture)三个维度。其中,文本即文学文本与影像文本,话语是一套复杂的关涉文本意义建构的组合体系,文化是一定时期普遍流行的“生活方式”与社会判断、审美观念等互相紧密联系而成的社会文化系统。

基于此,借用兰多教授“文本—话语—文化”的互文性分析框架进行研究。具体而言:在文本层面,对苏轼诗词短视频展开狭义互文性分析,研究短视频具体引用了哪些苏轼诗词,以及是如何吸收和转换的;在文化层面,对苏轼文化短视频展开广义互文性分析,揭示其连接的社会文化空间;在话语层面,聚焦短视频的叙事话语模式,分析其以怎样的叙事言说方式来将苏轼文学故事与当代人的生活世界连接起来。

(二) 苏轼诗词作品传播的研究

已有研究对于苏轼诗词作品的传播形态、历代传播与接受情况进行了梳理。苏轼诗词在古代主要通过三种媒介传播,即声音传播、文字传播、印刷传播。声音传播多指诗词通过乐坊的乐舞表演传播。文字传播主要是指手写、题壁与石刻诗词:苏轼在信中多次提及给人手写送词,如“章质夫求琵琶歌词,不敢不寄呈”(《与朱康叔》)、“近作得《归去来引》一首,寄呈”(《与子明兄》)等[13];苏轼的诗词也通过题壁、石刻的方式被镌刻在地理空间中,如镌刻在庐山石壁上的作品《题西林壁》等。印刷传播则与印刷术的普及密切相关:宋代中期仁宗以后,印刷术大量投入使用,苏轼诗词通过《东坡词》《东坡先生长短句》等印刷选本得到较为广泛的传播。

苏轼诗词在古代的传播与接受经历了由盛转衰到再繁荣的过程。南宋时期,在赵构、赵眘父子的推崇下,苏轼的思想与文学作品被广泛传播与接受,受到文人士大夫的模仿与学习。在金朝,苏学北行,士大夫为词普遍学苏。元代前期,北方词人学苏而兼学辛,是这一时期元词发展的主流。明代,在方孝孺、王直等人之后,东坡及其文学的传播与接受冷清了相当长一段时间,到明代中晚期才慢慢热络起来。清初开始,苏轼及其文学作品广受文人士大夫的欢迎与模仿,到乾隆时达到高峰,有关苏轼的各类注本、选评本和评点本大量刊刻,并且苏轼的文学作品在清代科举考试中占比较高,极大地推进了苏轼文学作品的传播。

在当代的苏轼诗词传播研究中,学者王兆鹏开定量分析之先河,通过建构评选指标和数理统计的方法,推出宋代十大词人综合排行榜,苏轼位居榜二,是传播度最广与影响力最强的宋代词人之一[16](140)。刘尊明、王兆鹏进一步考察《全宋词》《全金元词》和《全明词》(含《补编》)、《全清词·顺康卷》(含《补编》)中历代词人次韵东坡词的情况,研究发现:从单篇东坡词的次韵情况来看,历代词人次韵次数最多的为《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》《水龙吟·次韵章质夫杨花词》《卜算子·黄州定慧院寓居作》;历代词选、词论少有关注《江城子·密州出猎》《定风波·莫听穿林打叶声》(299)。学者陈斌统计了宋代、明代与清代共计27部名家词选中高频出现的苏词,并将《水龙吟·次韵章质夫杨花词》《贺新郎·夏景》《念奴娇·赤壁怀古》《水调歌头·明月几时有》《卜算子·黄州定慧院寓居作》等共计16首词确定为苏词的历代名篇。

总的来说,以往研究梳理了历代苏轼诗词的传播与变迁,但研究对象局限在文学文本上,主要关注不同时期的选本对苏轼诗词的拣选和文人对苏轼诗词作品的解读。随着现代传播媒介的发展,苏轼诗词的传播不仅依靠教材、选本,而且通过以网络社交短视频为代表的新媒体平台传播,并取得了良好的传播效果。不过,苏轼诗词在互联网媒体平台的传播情况未得到研究者的重视,苏轼诗词短视频跨媒介叙事的实践也未有深入研究,这些短视频与苏轼诗词的互文机理亦未得到揭示。

(三) 抖音平台苏轼诗词短视频传播

本文之所以关注抖音短视频平台中苏轼诗词的传播,一方面,是因为抖音日活跃用户数据达6亿,是国内目前普及率最高的短视频平台](121);另一方面,是因为抖音短视频成为苏轼诗词传播的重要载体,平台中涌现了一批优质的传播苏轼诗词的短视频账号,如“意公子”发布了近30期苏轼诗词短视频,获得5.2亿次播放量和1 423万点赞(92)。因此,选取抖音短视频平台研究苏轼诗词在社交媒介中的传播具有典型性与代表性。

研究所关注的“苏轼诗词短视频”是指传播苏轼诗词作品或讲述苏轼人生故事的文化类短视频。在数据采集方面,首先通过新抖(上海新榜信息技术股份有限公司旗下数据工具产品),以“苏轼”“苏东坡”为检索词,爬取抖音平台的全部短视频样本,共54 202条,样本时间跨度为2020年1月2日至2023年10月31日,数据收集日期为2023年10月31日。其次,对全部样本进行随机抽样:先筛选出发布过20条及以上的苏轼诗词短视频的账号,共118个;针对这118个账号内的5 375条短视频按40%的比例分层抽样,即依照传播效果(点赞数)将每10条短视频分为一组,并在每组中随机抽取4条短视频纳入样本,最终得到2 150条短视频样本。

在数据处理方面,主要采用内容分析法,对2 150条短视频样本进行编码,统计苏轼诗词短视频呈现的文学文本与影像文本。具体而言:在文学文本方面,统计短视频提及的苏轼诗词作品;在影像文本方面,统计短视频的主题分布、情节类型和所提及的人物。编码过程具体包括两名编码员的编码训练、背对背预编码测试与正式编码,两名编码员的编码一致性达到95%。

二、苏轼诗词短视频的叙事文本表征

跨媒介叙事主要基于“互文性”而展开,即在一个文本(主文本)空间内,将其他文本(互文本)纳入自身。新的媒介平台如何通过具体文本的互文性操作来选取、建构主文本,则是跨媒介叙事的关键。研究聚焦苏轼诗词短视频的文本表征,一方面通过统计短视频平台中出现的苏轼诗词作品,梳理苏轼的哪些诗词作品被更多地使用,来分析短视频的文本“互文”选取偏好;另一方面基于短视频主题、情节与人物的统计,研究如何将苏轼诗词故事吸收和转换为短视频叙事,来探寻短视频的互文建构方式。

(一) 文学文本的呈现:短视频“重置”高传播力的苏轼诗词篇目

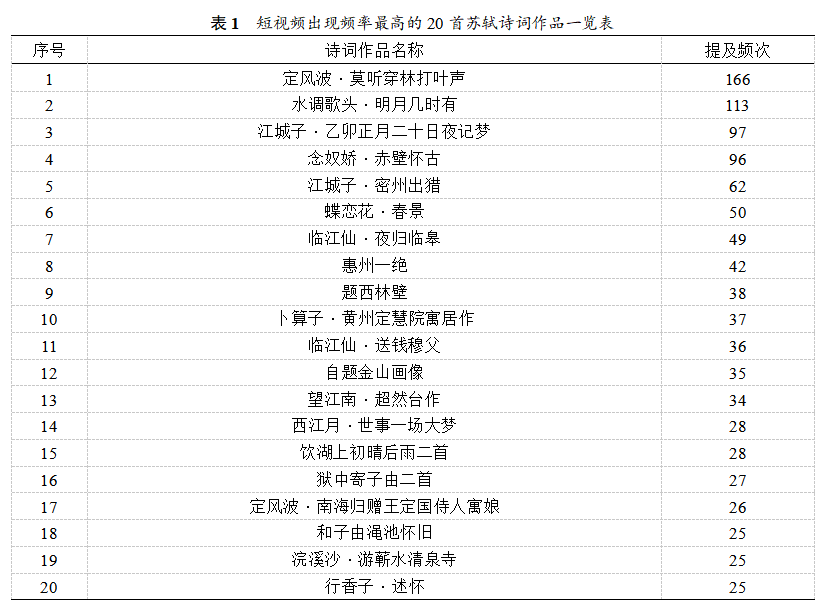

2 150条样本中共提到苏轼的325首诗词作品,其中《定风波·莫听穿林打叶声》提及次数最高(166次),成为抖音平台最具传播力的苏轼诗词作品。从宋代到现代的名家词选中,《定风波·莫听穿林打叶声》皆非具有最高传播力的词作,但因词中“一蓑烟雨任平生”“归去,也无风雨也无晴”所展现的苏轼乐观的心态与旷达的胸怀,打动了焦虑、彷徨的现代人,而在短视频平台中广泛传播。将短视频中出现频率最高的20首苏轼诗词作品(见表1)与王兆鹏统计的历代词人次韵次数最多的苏轼词作[16](299)、陈斌统计的历代名家词选中高频出现的苏轼词作[17]对照后发现,只有《水调歌头·明月几时有》《念奴娇·赤壁怀古》《蝶恋花·春景》《卜算子·黄州定慧院寓》四首在社交短视频平台中仍受大众的喜爱,具有较高传播力。可见,短视频“重置”了高传播力的苏轼诗词篇目。

从入选的诗词作品内容来看,第一,相较于历代名家词选中高频出现的苏轼诗词作品榜单,短视频中高传播力苏轼诗词作品在创作时间上跨度更长,涵盖1075年到1101年的作品,而历代名家词选中的内容仅覆盖了1075年至1091年的诗词作品。例如抖音短视频平台中所涉及的《西江月·世事一场大梦》《自题金山画像》,皆是苏轼贬谪儋州后所创作的作品,均展现了苏轼晚年对人生的深刻理解。由此可见,短视频进一步将苏轼晚年创作的诗词作品呈现在网络大众面前,覆盖了苏轼更丰富的生命历程。

第二,短视频中高传播力的苏轼诗词篇目呈现了苏轼更为多元的情感体验。短视频中传播的苏轼诗词作品不仅蕴含了愁绪与伤感的消极情感,还呈现出苏轼乐观洒脱的积极情感。其中,既有对王弗的悼念(“十年生死两茫茫,不思量,自难忘”)、对苏辙的情谊(“与君世世为兄弟,更结来生未了因”),又有苏轼的豪情壮志(“老夫聊发少年狂”“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥”)、对生活的热爱(“诗酒趁年华”“水光潋滟晴方好”)等情感。而历代词人次韵与名家词选(147)中的苏轼诗词作品多呈现出愁绪的消极情感,如《水调歌头·安石在东海》《满江红·东武南城》《江神子·恨别》《浣溪沙·风压轻云贴水飞》等,皆呈现物是人非的伤感之情、惜别友人时的不舍之情。因此,相较于历代名家词选,短视频呈现的苏轼作品的情感更为丰富多元。

(二) 影像文本的建构:短视频的主题、情节与人物

1. 苏轼诗词短视频叙事主题分布

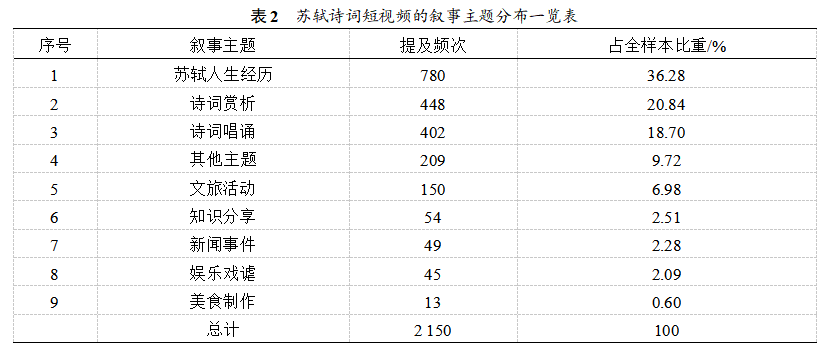

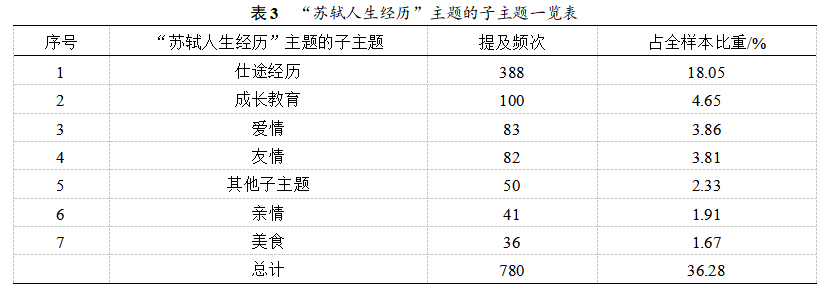

就苏轼诗词短视频的叙事主题分布而言,有近八成短视频属于苏轼人生经历(36.28%)、诗词赏析(20.84%)和诗词唱诵(18.7%)三大主题,少数短视频还涉及了文旅活动(6.98%)、知识分享(2.51%)、新闻事件(2.28%)、娱乐戏谑(2.09%)、美食制作(0.6%)等主题(见表2)。其中,苏轼人生经历类短视频以讲述苏轼的仕途经历(18.05%)为主,辅以成长教育(4.65%)、爱情(3.86%)、友情(3.81%)、亲情(1.91%)和美食(1.67%)等多个子主题(见表3)。可见,短视频的关注对象并不局限于诗词的内容文本,而是更多涉及了讲述苏轼私人情感、日常生活的故事。

此外,诗词赏析类短视频多讲述诗词的创作背景、艺术特色和思想情感。其中,原创诗词赏析短视频大多由博主本人出镜并逐句解析;搬运类诗词赏析短视频则直接盗猎短视频文案、二次剪辑文化名人的影像资料,如蒋勋、马未都、郦波等名家赏析苏轼诗词的影像。诗词唱诵类短视频则分为演唱、诵读两类。大量演唱类短视频搬运了电视综艺节目中的改编歌曲,如中央电视台《经典咏流传》节目中谭咏麟和黄绮珊演唱的《定风波·莫听穿林打叶声》、胡彦斌演唱的《念奴娇·赤壁怀古》、张琪演唱的《观溪》等歌曲视频。同时,短视频平台涌现出一批深耕诗词编曲的博主,如“唱学古诗词”“婷婷姐姐唱古诗”等,他们将诗词作品编成歌曲,形成“以歌传诗”的文化传播方式。诵读类短视频则以朗诵的方式呈现苏轼的诗词作品,不仅有真人出镜朗诵,还有影视素材+真人朗诵配音、AI朗诵配音等方式。

2. 苏轼诗词短视频的情节类型

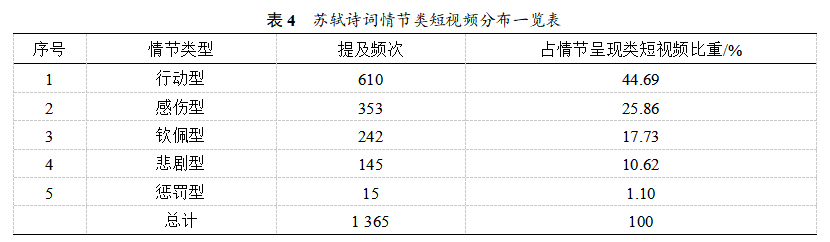

本文依据四川大学赵毅衡教授归纳的情节类型,将短视频的情节类型划分为行动型、感伤型、钦佩型、悲剧型、惩罚型五类:行动型情节讲述主角展开的行动与达成的目的;感伤型情节讲述人物遭受生活的不幸,展示命运之残酷,但最终人物能够转变心态适应逆境;钦佩型情节讲述人物品格高尚、天资聪颖,最终取得好的结果;悲剧型情节讲述主角能力强且有毅力,但最终走向失败的结局;惩罚型情节讲述反面人物及其卑劣的行动。

在研究样本中,1 365条属于情节呈现类短视频,785条短视频并无情节呈现(主要涉及诗词赏析、诗词唱诵、文旅活动等主题)。从情节类型来看,苏轼诗词短视频主要以行动型情节为主,辅以感伤型、钦佩型情节讲述苏轼的人生经历(见表4)。

3. 苏轼诗词短视频的人物呈现

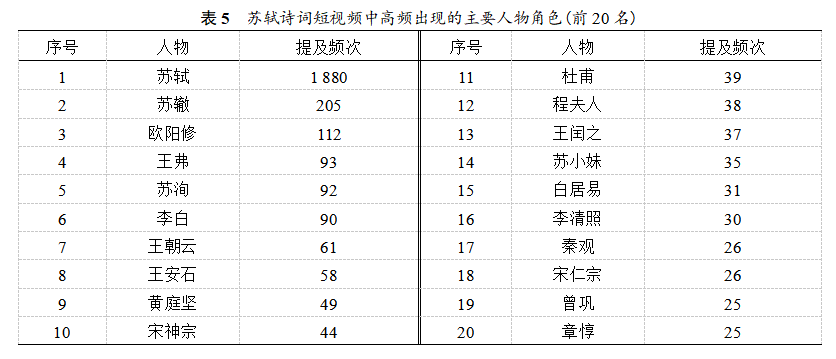

在人物呈现方面,短视频提到的人物主要为苏轼的同僚(如欧阳修、王安石、黄庭坚、宋神宗、秦观、宋仁宗、曾巩、章惇)和苏轼的家人(如苏辙、王弗、苏洵、王朝云、程夫人),以及其他唐宋时期著名诗人(如李白、杜甫、白居易、李清照)等(见表5)。从这些人物来看,短视频不仅讲述了苏轼与同僚、家人之间的故事,而且将苏轼与唐宋时期的其他著名诗人进行对比叙述,分析苏轼与唐宋时期其他著名诗人生平经历、文学成就、性格特质等方面的异同。

4. 短视频对苏轼诗词的互文建构方式

在苏轼诗词的互文建构方式中,抖音平台发挥了影像叙事视听结合的特点与优势,将苏轼诗词的文学文本转换为流行的苏轼文化短视频产品,实现了对苏轼文学作品的现代性转换。首先,文学作品属于文字媒介,而短视频作为网络视听媒介,具有声画并茂的特征,形象地演绎诗词意象。短视频将创作者的口述镜头与各类相关的影像素材穿插组合,包括与苏轼相关的音乐作品、影视作品和书法作品,以此来丰富视听体验与延展想象空间。其次,古代文学作品的创作有其特有的叙事时空,与当代的生活场景相去甚远,而短视频能够通过充满现实主义的场景呈现,调动充满东方美学的视听符号,扩充诗词的现代意涵,让当代的观众也能近距离地沉浸在浓厚的传统文化氛围中。譬如,短视频通过拍摄大众熟悉的日常生活场景,借助具有水墨风格的动画元素和身着传统服饰的叙述人物,带领观众回到文化记忆中的精神故乡。最后,文学作品是单向度传播的,短视频则聚集了不同文化语境下的受众,开放点赞、收藏、评论等方式让受众直接参与内容的传播与讨论,形成参与式传播。

三、苏轼诗词短视频的叙事话语模式

跨媒介叙事会延展出新的叙事话语模式,甚至将原本没有叙事性的文本转换为充满故事性和叙事潜能的新文本。美国文化研究学者亨利·詹金斯认为数字媒体会催生新的叙事方式,通过增加信息量使整个故事变得更加可信与容易理解[3](185−186)。叙事话语模式是指对某事件、议题等持续性地进行表达与传播,进而产生一定效果和影响的叙事言说方式。研究关注抖音短视频以怎样的话语模式调用曾经呈现在文学文本中的苏轼作品、人生经历、传奇故事等话语材料。研究针对情节类型与叙事主题进行卡方检验②,发现感伤型情节与叙述苏轼的仕途经历主题显著相关、悲剧型情节与叙述苏轼的爱情经历主题显著相关。由此发现,短视频形成了两类较为稳定的叙事话语模式,即感伤型的仕途叙事和悲剧型的爱情叙事。此外,在苏轼诗词短视频中传播效果(点赞数)较好的内容呈现出自带互联网“模因”的叙事方式。因此,本文围绕上述三类较为典型的短视频叙事话语模式展开论述。

(一) 温暖现实主义叙事照亮苏轼的贬谪人生

“温暖现实主义”是中国影视创作中独特的叙事风格,它“面向现实的困顿和艰难……但解决问题的思路与办法是温暖的,阳光的,积极的,向上的,进取的和建设性的”。“温暖现实主义”与感伤型情节不谋而合,所关注的人物遭受不幸,但最终能转变心态并适应逆境,迎接积极温暖的结局。12.8%苏轼诗词短视频属于“温暖现实主义”的仕途叙事话语,成为反复回响在短视频平台中且有影响力的叙事话语模式。短视频在以“温暖现实主义”叙述苏轼的仕途经历时,呈现出三类故事剧情,即短视频以苏轼的贬谪经历为背景,分别讲述了苏轼在逆境中保持乐观豁达的心态,取得举世瞩目的文学成就,以及为百姓办实事的地方政绩。

第一类故事剧情讲述苏轼在逆境中保持对生活的热爱,锻造乐观超然的人生态度。短视频描述苏轼贬谪后虽然身处艰苦的生存条件,但他能够调整心态、适应逆境。短视频列举苏轼在困顿期创作的诗词,将客观的、外部的困苦生活与主观的、内部的心态调适进行对比,凸显苏轼坚强的意志力与乐观超然的心态。譬如“戴建业”的短视频:

苏东坡21岁考上进士以后……大部分的光阴都在贬谪中度过,王安石熙宁变法后,很快他就被贬到杭州、密州、徐州、湖州。乌台诗案后,他被贬到黄州、汝州、登州、惠州等,一直就是贬、贬、贬,但苏东坡每到一个地方就爱上一个地方,每吃一道菜就爱上一道菜。在黄州写下《猪肉颂》教给我们怎么炖猪肉。他在海南岛没饭吃,就去吃野菜,写下了《菜羹赋》……苏东坡无往而不乐并说“且将新火试新茶,诗酒趁年华”,希望我们都能忘记过去,活好现在,不必焦虑!

第二类故事剧情观照苏轼的人生经历,认为贬谪经历是苦难的,而其文学艺术成就是璀璨的。短视频将贬谪经历视为苏轼人生的低谷但却是其文学艺术成就的高峰,讲述逆境给苏轼带来的文艺创作灵感。譬如“古风情诗”的短视频:

这么一个美好的人,他活了65岁,其中至少有12年的时间是在被流放。但是,他在流放期间写了“大江东去浪淘尽”“一蓑烟雨任平生”,在他最苦难的时候,给我们奉献了最潇洒和最美的诗篇。

第三类故事剧情讲述苏轼虽遭遇命运不公却仍然心系民生的故事。短视频展示了苏轼在杭州疏浚西湖、徐州抗洪抢险、惠州倡建东新桥、儋州讲学授业等故事,呈现了苏轼心系百姓、乐于奉献的精神品质。譬如“苏耿仁”与“意公子”的短视频:

“此间居无室,食无肉,病无药”,而他却仍以豁达的胸怀办学堂、介学风。许多有志青年不远千里追至儋州,从苏轼学。苏轼北归后,弟子姜唐佐参加科考,成了儋州百年来第一位举人。

当地人习惯喝咸滩积水,水里的细菌含量超标了,所以喝了容易患病。而苏东坡到了海南以后他就开始带着当地人去勘察水脉、挖井取水,改变了当地人的饮水风俗。

短视频以“温暖现实主义”的叙事话语呈现苏轼哀而不伤、乐观进取、甘于奉献的形象,这一叙事话语模式具有理性批判与轻喜剧风格两种特点。一方面,短视频对社会问题呈现出理性的、克制的批判,反映了普通人在现实生活中面临的困难与压力。另一方面,短视频使用轻喜剧的表现手法,将阅读门槛较高的文学历史知识转译到轻松娱乐的互联网语境中,使用轻喜剧风格的台词,排列出戏剧化的反转情节,满足了受众娱乐与学习的双重需求。温暖现实主义叙事既呈现了苏轼沉浮的人生经历,又彰显了人文关怀与温暖情感,同时考虑了观众的娱乐需求,成为古典诗词向流行的社交媒体转译的新路径。

(二) 现代悲剧叙事书写苏轼爱情故事

爱情主题是苏轼诗词短视频高频提及的叙事主题之一,83条的苏轼诗词短视频为爱情主题。其中,44条以悲剧型情节讲述苏轼与王弗的爱情故事。然而,从历代东坡故事到现代苏轼传记,苏轼与王弗的爱情故事皆非主流叙事。直到社交短视频传播时代,苏轼与王弗的爱情故事逐渐由被忽视的“边缘”变得“可见”。短视频挖掘、重组、再诠释了苏轼与王弗的爱情故事,以爱情的萌生、发展、磨难直至天人永隔为叙事线索,讲述双方相爱却无法相依相守的遗憾。短视频常以唤鱼联姻、幕后识人、悼念亡妻三个故事单元组合叙述。同时,因为史料对王弗的记载较少,所以短视频只能在民间传说与《亡妻王氏墓志铭》《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》中挖掘两人的相处故事。譬如“央视频”的短视频:

16岁的王弗嫁给了19岁的苏轼,短暂的陪伴,一生的眷恋。苏轼年少的时候不善为人处世,所以每一次他和客人交谈时,王弗就会隔着帘子静心倾听,客人走了以后,她会耐心地帮丈夫分析个中利弊。奈何匆匆数年后,王弗离苏轼而去了。在她去世十年后的一个寒冷的冬夜,苏轼梦到了亡妻,于是他这样说:“十年生死两茫茫,不思量自难忘。”

事实上,如果短视频有意挖掘更丰富的苏轼爱情故事,可以讲述苏轼与王闰之或王朝云的故事,并且有大量诗文可考证。譬如,苏轼与王闰之相伴了25年,有诗词记录两人在黄州耕种和密州育儿等多方面的生活故事。并且,有学者认为“从苏轼的实际生活和情感看,王闰之具有更为重要的地位和价值”,她是苏轼最为依恋与倚重的人;王朝云则是苏轼“琴瑟相谐、生死相随”的“真正知音”,苏轼直接为王朝云创作的作品至少有10篇。由此可见,如果短视频讲述苏轼与王闰之或王朝云的爱情故事,能够呈现更丰富的内容与情节。然而,样本中仅有2条短视频讲述苏轼王闰之故事,12条短视频讲述苏轼王朝云故事。

然而,苏轼与王弗的故事成为抖音诗词短视频最常提及的爱情故事之一,则有多方面的因素。一方面,从接受美学角度来看,苏轼给王弗写的悼亡词具有较强的冲击力和更高的审美价值。另一方面,因为苏轼与王弗的爱情故事具有“现代性”,符合当下的社会观念与审美偏好,能够引发观众共鸣与共情。首先,短视频叙述的王弗形象具有现代性,短视频勾勒出王弗知书达礼、思维敏捷、精神独立的性格特点。如“幕后识人”的故事展现出王弗独立自主的形象,更符合现代社会的女性审美。其次,苏轼与王弗的亲密关系具有现代性。在短视频中,苏轼与王弗的爱情被视为一种精神层次上的互相理解。现代爱情叙事关注男女主人公彼此沟通、彼此需要、心灵逐步契合的过程,真诚、信任、自由成为现代爱情的本质,而苏轼与王弗之间恰具有平等、尊重、信任的现代爱情色彩,是现代青年群体的理想爱情。在短视频的叙述中,苏轼与理想伴侣王弗面临无法长相厮守的遗憾,类似于现代爱情面临的工作流动、生活开支等各种意外风险与压力而无法相守的困境。短视频借助苏轼与王弗的故事互文现代爱情的困境并与大众共享彼此的情感创伤与记忆。譬如,“央视频”发布的短视频以苏轼与王弗的爱情比喻词学大师唐圭璋与尹孝曾的爱情:

国学大师唐圭璋先生每次上课讲苏轼的《江城子·记梦》这首词的时候,眼泪就充满了眼眶……唐老的婚姻其实和苏轼王弗非常相似,两个人相濡以沫,感情甚深。1937年的时候,尹孝曾病逝,唐老三十六岁……每年清明和尹孝曾忌日的时候,唐老都会带一杆箫、带一本书、带几个馒头在尹孝曾的墓前一坐就是整整一天。

(三) 自带互联网“模因”制造“破圈叙事”

此外,在苏轼诗词短视频中众多传播效果(点赞数)较好的内容呈现出自带互联网“模因”的叙事方式,成为其破圈传播的主要原因。文化学研究者道金斯认为,如果将文化隐喻为一种有机体,那么一个文化传播单位可以看作一个文化基因,即“模因”(meme)。互联网“模因”是在网络上传播,且引发用户模仿、拼贴与戏仿等行为的文化信息单位[32]。网民们在保持原有文化特点的基础上进行戏仿与复刻的二次创作,形成了一种全新的观点、风格、意义。因为“模因”具有简单、娱乐、易模仿的特点,能够吸引广大网民自发模仿与传递,从而达到较好的传播效果。

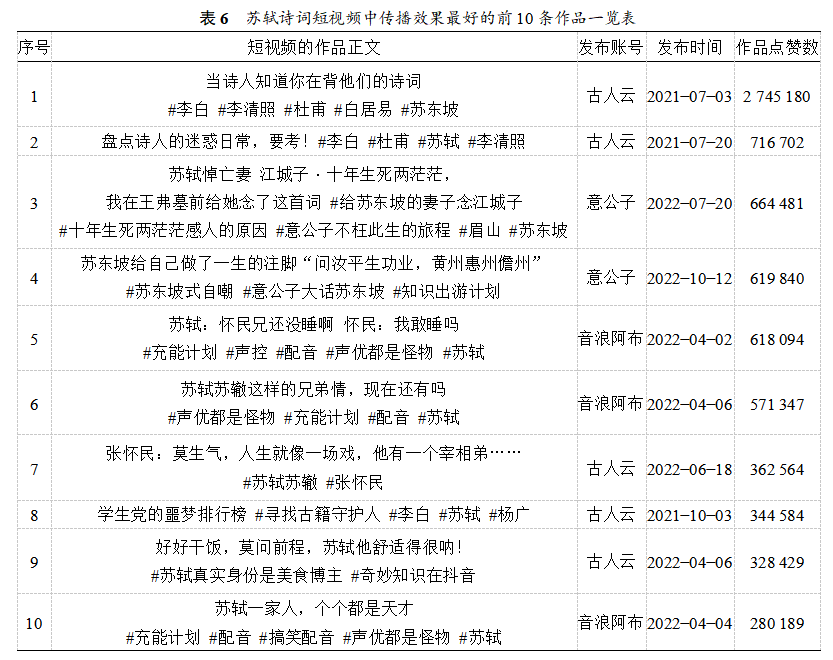

高传播力的短视频讲述苏轼与张怀民的相处、苏轼与苏辙深厚的兄弟情谊、苏轼对美食的热爱等故事,演化出“怀民亦未寝”“苏辙捞哥哥”“美食博主苏轼”等“模因”(见表6)并带动网民对相关话题的讨论与关注。抖音平台的“怀民亦未寝”话题播放量达到1.4亿次、“苏辙捞哥记”话题播放量达147万次、“苏轼美食”话题播放量达25.6万次③,吸引众多用户观看、转发与再创作。这些苏轼“模因”之所以能够得到传播与扩散,是因为它们在内容上迎合了现代社会心态和群体行为方式,且形式简单、易复制、好识别,让大众在传播的过程中获得情感共振与身份认同。

其中,“怀民亦未寝”的“模因”短视频以张怀民的视角,改编了苏轼与张怀民夜游承天寺的故事。创作者认为,当天张怀民已经睡着了,是苏轼强行把他叫醒的。短视频演绎了苏轼深夜找张怀民游承天寺的故事场景:

苏轼:“怀民兄在家吗?”(背景音:敲门声)

苏轼:“怀民兄。”

苏轼:“张怀民。”

苏轼:“开门开门开门!”

苏轼:“你开不开门?”

张怀民:“哎呦,差点折到我大脚趾头。”

苏轼:“怀民,怎么还睡呢?半夜三更睡觉暴殄天物。怀民,怀民醒醒,老张!”

张怀民:“你干嘛?”

苏轼:“我睡不着,一起出去走走呗。”

张怀民:“你烦不烦呐,大半夜的。”

苏轼:“我弟国家二把手向你问好……”

张怀民:“大半夜的正适合赏花赏月赏秋香!子瞻兄请!”

张怀民:“其实一开始我是拒绝,但是苏轼他弟苏辙是宰相,关我屁事对不对,我只不过是‘怀民亦未寝’。”

网民们在评论区调侃,张怀民陪苏轼夜游“赏的不是月,是人情世故”。部分短视频在此“模因”的基础上,模仿张怀民的语气创作了“第一百个想与苏轼绝交的日子”“明日睡前务必记得关大门”等内容,“吐槽”苏轼的不请自来,制造出一场互联网“狂欢”。

“怀民亦未寝”系列短视频虚构了苏轼与张怀民之间不平等的关系。然而,事实上,苏轼、张怀民与苏辙皆为失意之人。元丰六年(1083年),正是苏轼因“乌台诗案”贬谪黄州的第四年,此时张怀民贬谪为黄州主簿,而苏辙受到“乌台诗案”的波及,贬谪至筠州监酒税。此时,同处于失意之时的苏轼与张怀民都需要排解苦闷的心情。南京师范大学郦波教授在短视频中借“怀民亦未寝”的“模因”,给网民们科普了《记承天寺夜游》的创作背景:

其实我告诉大家,苏东坡绝对没撒谎,这时候怀民绝对没睡……苏轼担心张怀民像自己刚到黄州的时候处在情绪的低谷期,所以想去安慰张怀民。

反响剧烈的互联网“模因”“怀民亦未寝”之所以能够引发“破圈叙事”,是因为其映射了现代人的生存困境。随着社会的高速发展,个体已经进入“永久连接、永久在线”的状态。这不仅仅是指媒介使用上的永久连接,更是在社会交往与劳动参与等方面的随时加入,标志着个体需承担更沉重的工作压力。短视频重构了人物关系,杜撰苏轼为宰相之兄的身份,刻画以“张怀民”所代表的劳工阶层不得不“牺牲休息时间,延长工作时长”的生存困境,触发了现代人对于“半夜被领导叫醒加班”的记忆,在调侃戏谑的言语中呈现了现代劳工面临的延长劳动时间、付出情感劳动的生存困境。换言之,“怀民亦未寝”的互联网“模因”以戏谑的方式陈述了现代人在社会生活中遭遇的不顺利、不合理的事情,在调侃与狂欢中疏解了原有的苦闷、焦虑等情绪。虽然互联网“模因”颠覆了诗词原本的创作背景,但是在狂欢之后文化精英乘着互联网“模因”传播的东风,再次在短视频中解释了诗词的创作背景与思想情感,强化了大众对于苏轼诗词的记忆,搭建了文学经典破圈传播的新方式。

四、苏轼诗词短视频的叙事文化内核

互文性既指主文本所引用与转换的具体的“先前文本”,也指主文本置身其中的文化空间[9]。互文性分析框架中的“文化”维度,其实就是对主文本所连接的社会文化空间的分析。抖音平台中苏轼诗词短视频所连接的就是当下加速的社会文化空间。

德国法兰克福学派新一代代表人物哈尔特穆特·罗萨将社会加速现象分为技术的加速、社会变化的加速和生活节奏的加速:技术加速,表现为运输系统、通信系统和生产系统的加速;社会加速,包括流行文化、生活方式、职业关系和家庭结构的加速等;生活加速,体现为市民对时间缺乏和时间紧张的体验。无论何种形式的加速,都意味着当代生活中的个体被卷入到一个变动不居的“液态”的社会文化空间中。虽然技术的进步为我们节省了不少时间,但就像迈克尔·恩德( Michael Ende)所说的那样,“我们省下越多的时间,我们所拥有的时间越少”。时间的缺乏,使得当代人陷入普遍化的紧张情绪中。社会加速变化,未来的不确定性增加,由此引发当代人的担忧和焦虑。在技术如此发达、物质丰足的社会,我们却感觉疲惫不堪。当代青年人要用更少的时间做更多的事情,以适应社会加速的狂奔节奏。由此,外部世界的快节奏不断侵扰着我们个体的日常生活,“速度”逐渐成为这个时代的文化景观,而紧张、焦虑、倦怠、抑郁则成为这个加速社会文化空间的时代症候。

抖音平台的苏轼诗词短视频,契合了当下加速社会中民众的文化心理,使焦虑、倦怠的网民与短视频因“共情”而“共振”,成为加速社会文化空间中人们的心灵疗愈剂。在叙事文本层面,苏轼诗词短视频在文学文本上引入“一蓑烟雨任平生”“此心安处是吾乡”等洒脱超然的诗句,激励现代人在逆境中保持乐观豁达的心态;在影像文本上调用丰富的视听资源呈现苏轼诗词,让个体在高强度的工作之余,能够轻松愉快地舒缓压力并放松心灵。在叙事话语层面,短视频借用苏轼诗词搭建了“温暖现实主义”的话语体系,将苏轼贬谪的苦难与豁达的心境、璀璨的成就进行对比叙事,给现代人面对逆境时提供积极的解决方案。进而,在文化空间层面,苏轼诗词短视频为倦怠的现代人在网络世界提供一个心灵摆渡空间,以超然洒脱的苏轼故事叙述抚慰着现代人的焦虑情感。

同时,苏轼诗词短视频契合了增强文化自信与高扬中华民族文化主体性的国家意志。短视频将苏轼诗词融入现代人的日常生活中,在转化中传承着中华优秀传统文化。文化短视频立足现代人所处的文化空间,通过一系列视听语言的打造,得到社会或文化共同体的认可与接纳,激活了现代人的民族自豪感与身份认同感。哈贝马斯认为,合法性是一种政治秩序被认可的价值,即一种“被承认的政治”。一定意义上,以苏轼诗词短视频为代表的中华优秀传统文化短视频践行着“被承认的政治”的合法性建构,潜移默化中发挥着中华文化涵养作用,弘扬中华文化主体性,推动中华优秀传统文化成为“一种可以维系和巩固政治共同体的凝聚力和共识的极为珍贵的‘天然’的政治资源”。

五、结语

研究从文本、话语、文化三个维度,对苏轼诗词短视频的跨媒介互文叙事展开研究。研究发现:在叙事文本层面,从文学文本的呈现来看,短视频平台“重置”了高传播力的苏轼诗词篇目,涵盖苏轼更丰富的生命历程与思想情感,其中《定风波·莫听穿林打叶声》成为社交媒介中传播力最强的苏轼诗词作品;从影像文本的建构层面来看,短视频以人生故事叙述、诗词赏析、诗词唱诵等方式呈现苏轼及其诗词,以行动型、感伤型、钦佩型等情节类型讲述苏轼的人生故事。在叙事话语层面,苏轼诗词短视频形成了“温暖现实主义”的仕途叙事、现代悲剧化的爱情叙事、自带互联网“模因”的“破圈叙事”方式。在互文的文化层面,短视频平台在选用苏轼诗词、讲述苏轼故事的过程中,连接着加速社会的文化空间,观照着现代人充满竞争压力、情感风险和时间焦虑的生活世界。

研究进一步探索了以苏轼诗词为代表的文学经典的跨媒介转换策略:植根于优秀中华传统文化资源,发挥特定媒介的表达优势,契合当下社会文化空间,连接当代人鲜活的生活世界,建立起勾连“传统”与“现代”互文叙事系统。抖音平台中的苏轼诗词短视频,发挥了短视频的新媒体优势,进行着双重互文叙事:一方面在具体文本的互文中,将经典的苏轼诗词编进短视频中;另一方面在社会文化空间的互文中,与加速社会下当代人的生活世界相勾连。通过这样的双重互文,苏轼诗词短视频进行着连接传统文学经典与现代生活世界的跨媒介叙事。通过跨媒介双重互文叙事策略,短视频平台将高语境的文学经典转译进当下流行的网络视听媒介中,通过契合当下大众生活世界的叙事言说方式,让苏轼诗词这样的中华优秀传统文化迸发出全新的时代价值。

范明献,中南大学人文学院教授、院长、博士研究生导师。

摘自《中南大学学报(社会科学版)》

“湘刊·传播研究”栏目由《华声·传播观察》杂志主办

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号