刘家璇 2025-02-12 11:14:21

湖南日报全媒体记者 刘家璇 通讯员 张译文 陈依灵

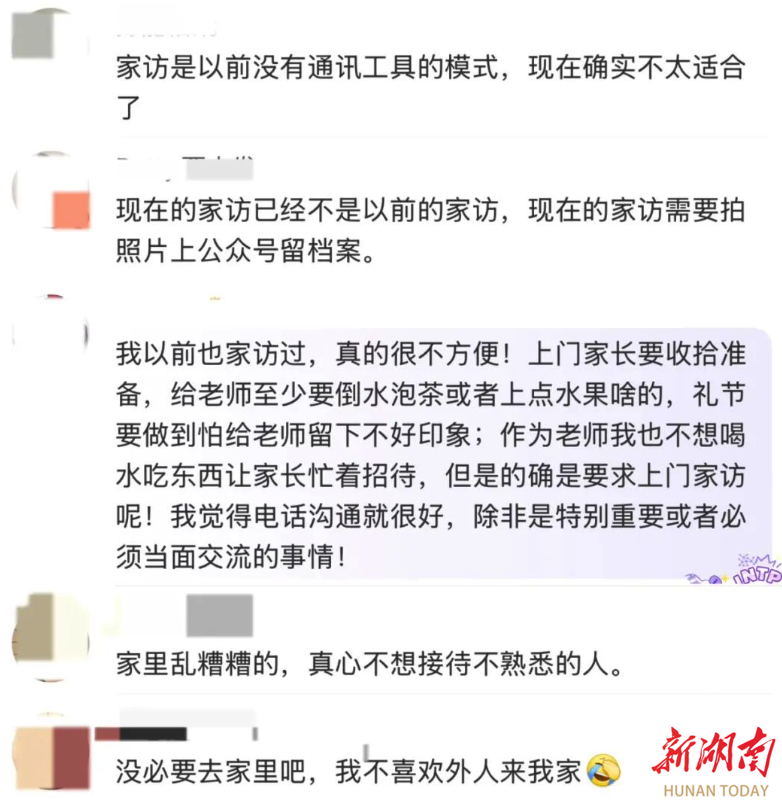

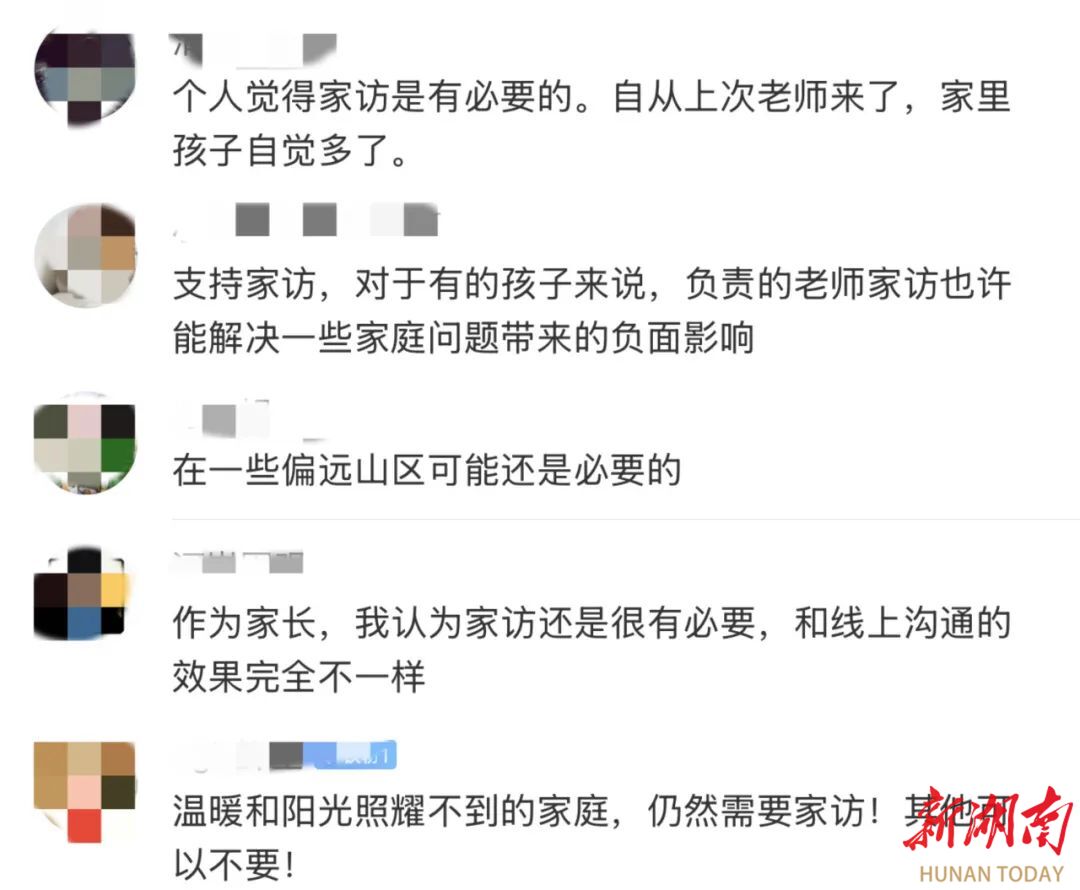

近日,上海一位单亲妈妈因为家里“三代同堂、居住局促”直接拒绝老师寒假家访的新闻引发网友热议,不少家长都在评论区喊话:“家访早该取消了!”

我国教师家访制度起源于20世纪50年代,教师以实地走访的形式了解学生家庭情况,与家长深入交流。随着通信技术的飞速发展,微信、电话等即时通讯工具渐渐成为了家校沟通的主要渠道。不少家长认为上门家访不过是形式主义的老一套,担心家访会让家庭隐私泄露、生活节奏被打乱。那么,上门家访真的已成“过去式”,失去了其存在的价值吗?记者进行了采访。

当家访遭遇信任危机

“老师要上门家访,我得提前把阳台的杂物收好,茶几上的药盒藏起来,还要让孩子爸请假在家‘装’出家庭和睦的样子。”长沙某小学家长张女士的这番话,道出了许多家庭对家访的复杂情绪。

有家长担心,老师上门看到家庭条件,难免对学生“贴标签”,“老师看到我家住老破小,会不会觉得孩子缺资源?我不想让老师看到30平方米的出租屋,更怕孩子被贴上‘单亲家庭’的标签。”这种“被评价”的焦虑,让不少年轻家长对家访心生抵触。

“现在微信、电话一分钟就能说清的事,老师非要上门,这不是折腾人吗?”株洲一位年轻家长表示:“线上沟通省时省力,不香吗?”

也有教师告诉记者,有的家长虽“勉强”接受家访,但沟通过程明显心不在焉:“家长频频接电话,交流沦为‘尬聊’,谈到的很多问题都是打哈哈。”而部分学校要求教师拍照打卡、填写繁琐表格,更让家访异化为行政任务。

在长沙高新区金桥小学校长、教育部新时代名校长工作室主持人赵华看来,家长们对家访的抗拒,很大程度上源于对家访目的的误读。部分家长认为,家访不过是老师上门“告状”,或是完成工作任务。这种偏见导致了家校之间的信任缺失,使得家访在不少家长心目中变成了老师单方面的“审视”。

赵华强调,教师要对家访做好充分准备,要以足够的真诚赢得家长的尊重,才能在与家长面对面交流时消除彼此间的隔阂与误解,真正为孩子的健康成长赋能。

家访为何仍是教育“刚需”

著名教育学家苏霍姆林斯基曾说:“没有家庭教育的学校教育和没有学校教育的家庭教育,都不可能完成培养人的这样一个极其细微的任务。”

《湖南省促进学生心理健康若干规定(草案)》中明确规定,学校应当畅通家校沟通渠道,密切与学生家长联系,及时向学生家长告知应当主动配合的事项以及学生在校期间学习生活情况,指导学生家长开展家庭教育和心理疏导。

长沙高新技术工程学校便是深入家校协同的积极践行者之一,连续13年开展“精准家访”,细致了解学生家庭情况,为家庭教育提供专业建议。该校家政专业的杨同学,曾一度因为学习消极、对班级活动也缺乏热情成为老师们关注的焦点。

为了解开这一谜团,老师们决定进行家访。家访中,老师们发现了杨同学问题的根源:从小到大,她不断受到外界对她外貌的无意识否定,逐渐形成了自卑心理,不愿与人交流。进入学校后,父母对教育的重视不足,很少表达对她的期望,这进一步削弱了她的学习热情和未来规划。

面对这一情况,老师们积极与家长沟通,共同寻找杨同学的闪光点。得知她擅长烹饪后,老师王利君向她讨教“美食秘方”,班主任也鼓励她积极参与班级即将举行的厨艺大比拼活动。在老师们的赞扬和鼓励下,杨同学的脸上终于绽放出了久违的笑容。

正如赵华所言:“微信消息只能传递表象,唯有踏入家门,才能触摸‘毛细血管’。”通过家访,教师能够亲眼观察学生的生活环境,倾听家长对孩子的描述与期望,从而更全面地了解学生的内心世界和成长需求,为因材施教提供重要参考。

从“闯入者”到“共建者”的家访革新

如今,信息交流变得便捷,上门家访面临着新的挑战与机遇。如何在减轻教师和家长负担的同时,保持家访的教育效果,成为了新时代教育者需要思考的问题。

株洲市天元区长岭中心小学副校长谭祎,凭借十余年的家访经验,给出了她的见解。她认为,学校应重点关注单亲家庭、留守儿童、贫困学生以及在校表现异常等特殊群体,因为这些孩子往往面临更多挑战,需要学校给予更多关爱与帮助。家访,成为了连接学校与这些家庭的桥梁,传递着温暖与力量。

长沙高新职业技术学校家访教师与家长、学生合影。

长沙高新职业技术学校家访教师与家长、学生合影。

长沙市天心区青园 柒祥小学的班主任郑思源,则通过线上电话交流、家长会以及一对一沟通等多种方式,有效延伸和补充了家访的内涵,让家校沟通更加便捷高效。

长沙市实验小学四年级学生的家长陈女士则对学校的“家校约会制”竖起大拇指——学校精心安排家校联系日,邀请家长前往校园,单独布置教室进行一对一交流,确保每位家庭成员都能参与其中,共同为孩子的成长助力。

在数字化浪潮中,无数教育者用实践证明:真正优质的教育,永远需要推开一扇真实的门,去感受那份面对面的温度。

责编:刘家璇

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号