董石 2025-02-18 10:52:40

文/董石

2月18日,长沙市政协委员、长沙县政协文史专家黄守愚领衔的谱牒学家团队表示,已在长沙首次发现杨树达的家谱,并首次证实其族源、祖居地及迁徙情况。

著名国学大师杨树达(1885—1956),字遇夫,号积微,晚号耐林翁。师从梁启超、叶德辉、胡元仪,1905年赴日留学,1911年武昌起义后归国。曾先后供职于湖南图书编译局、楚怡工业学校、湖南第四师范学校、教育部国语统一筹备会、北京政法专门学校、北京高等师范学校、清华学校、湖南大学、湖南师范大学等学校或机构,并于1950年11月被聘为中国科学院语言研究所学术委员,后为社会科学部学部委员。杨树达先生以学术为己任,在语法学、修辞学、文字学、文献学、史学等领域取得很高的成就。著有《词诠》《高等国文法》《中国修辞学》《马氏文通刊误》《古书句读释例》《古书疑义举例续补》《积微居小学金石论丛》《中国文字学概要》《文字形义学》《论语疏证》《汉代婚丧礼俗考》等。

自杨树达1956年逝世以来,社会各界一直不知道他的族源、族谱。杨树达的直系后裔也寻访多年家族源流未果,仅记得“有德逢开运”5个字派辈语;各种介绍杨树达祖居地的说法歧出,如金井、龙华岭;杨树达《积微翁回忆录》所言“以火把差,家中落”,本是驿道上“火把”差(chāi)役,也被误读“火把”差(chā),即失火;黄守愚与团队成员一起搜寻长沙各杨氏族居地或各支杨姓族谱,咨询杨姓或其他姓氏的谱牒专家,并深入到国家与多家省、市、县图书馆、档案馆查阅资料,乃至翻检杨树达著作、未刊手稿、日记等,皆无准确的杨树达族系资料与脉络信息。惟有杨树达1938年的一首诗提到其祖居地在今长沙县安沙镇龙华岭(见《积微翁诗文钞》)。

杨树达是长沙杨氏的杰出代表、毛泽东的老师,更与长沙县人、中国化工之父范旭东是莫逆之交。1910年,杨树达、范旭东在日本同租一房居住半年。1921年,杨树达再婚,找范旭东借钱300大洋。1945年,范旭东归天,杨树达评价他说:“沈毅有为,于工业大有成就,乃湘士之翘楚。丧此良人,深为怆惜,不独私人交谊也。”为此,正在研究范旭东的黄守愚于2025年1月19日正式发起寻访杨树达族源、族谱、祖居地。在长沙县政协文史专家、谱牒学家郑昶(长沙县文史网红“郑延卓”)的邀集下,杨智勇、杨恢宏、杨穆、朱建湘、彭奇、黄灿平等谱牒学家加入了寻访团队。

依据《杨树达日记》《积微翁回忆录》,杨家在西薮冲有庄屋,杨树达多次从小吴门或浏阳门乘车,途经东屯渡,坐轿或步行至西薮冲,4小时行程。杨孝秩归天,送葬队伍自西薮冲庄屋6点动身,至望仙桥吃早饭,在石灰嘴休息,中午1点至黄狮渡吃中饭,下午3点至横冲陈长林家。杨恢宏、杨智勇、郑昶等认真分析和查找线索,依据古今地图确定了西薮冲在今长沙县星沙镇封刀岭社区(三一工业城)一带。此成果也得到了长沙县文史专家黄柏强的认同。

《杨树达日记》《积微翁回忆录》提到长沙东乡宋家坡、陈家冲、横冲一带有墓地,经大家查证,这些墓葬在今长沙县果园镇。然这些墓地与龙华岭、西薮冲相距遥远,加上今果园镇也有杨氏祠堂,而暂未查阅到西薮冲存在杨氏祠堂的记录,让人产生了杨树达家族可能出自果园镇的联想。

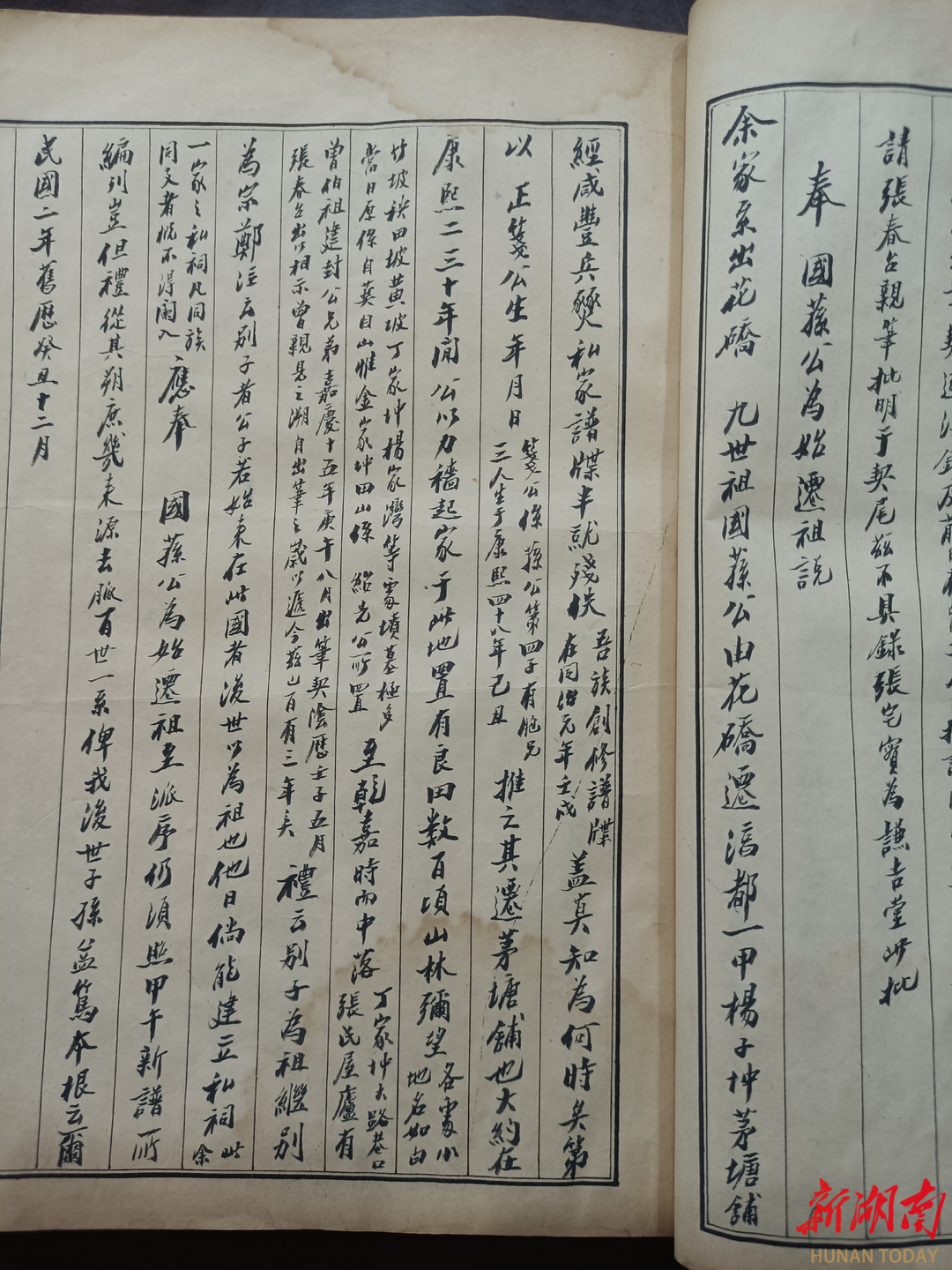

为了破解这些疑惑,黄守愚查到了湖南图书馆藏有“杨树达编”《(长沙杨氏)家政琐言》,该书向为大家所忽视。通过2天的阅读,发现该书实为杨树达之父杨孝秩所编撰、手抄,不可依据版心印有“遇夫钞书用纸”就判定为杨树达所编。据杨孝秩的记述,其九世祖国荪公(字添锡)从事火把差役,在康熙二、三十年从花硚迁至今长沙县安沙镇毛塘铺小杨子冲,富甲一方,并在此开枝散叶,故尊为始迁祖;族谱创修于同治元年(1862),杨孝秩参加了甲午(1894)、乙丑(1925)两次续修;花硚附近有高岭庙、周家垅,杨氏宗祠西北7里许有杨家山。据此,大家判断花硚为今长沙市雨花区黎托花桥,排除其他的花桥。至此,初步整理出了杨树达家族的15代世系和15字派辈语及该支杨氏族人名字,以供长沙杨氏过年相聚时寻访。

2月10日,黄守愚查到1932年出版的《长沙县教育概览》,上有“私立杨氏第二初级小学校”,民国二年元月创办,校长杨本铨,校址在“花桥杨祠”。彭奇据此线索找到了1986年黎托一带的地图,上有“杨家祠堂”。

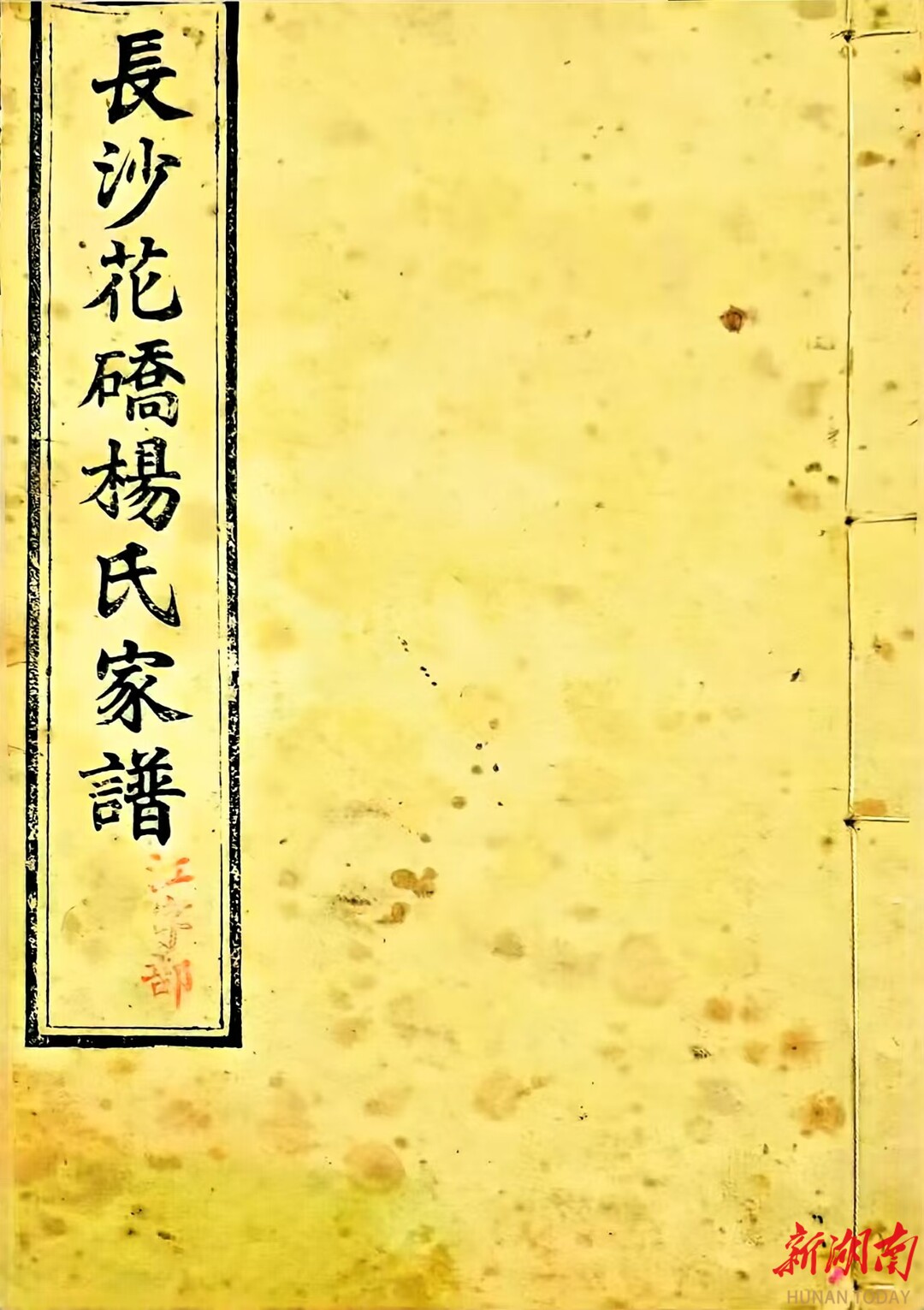

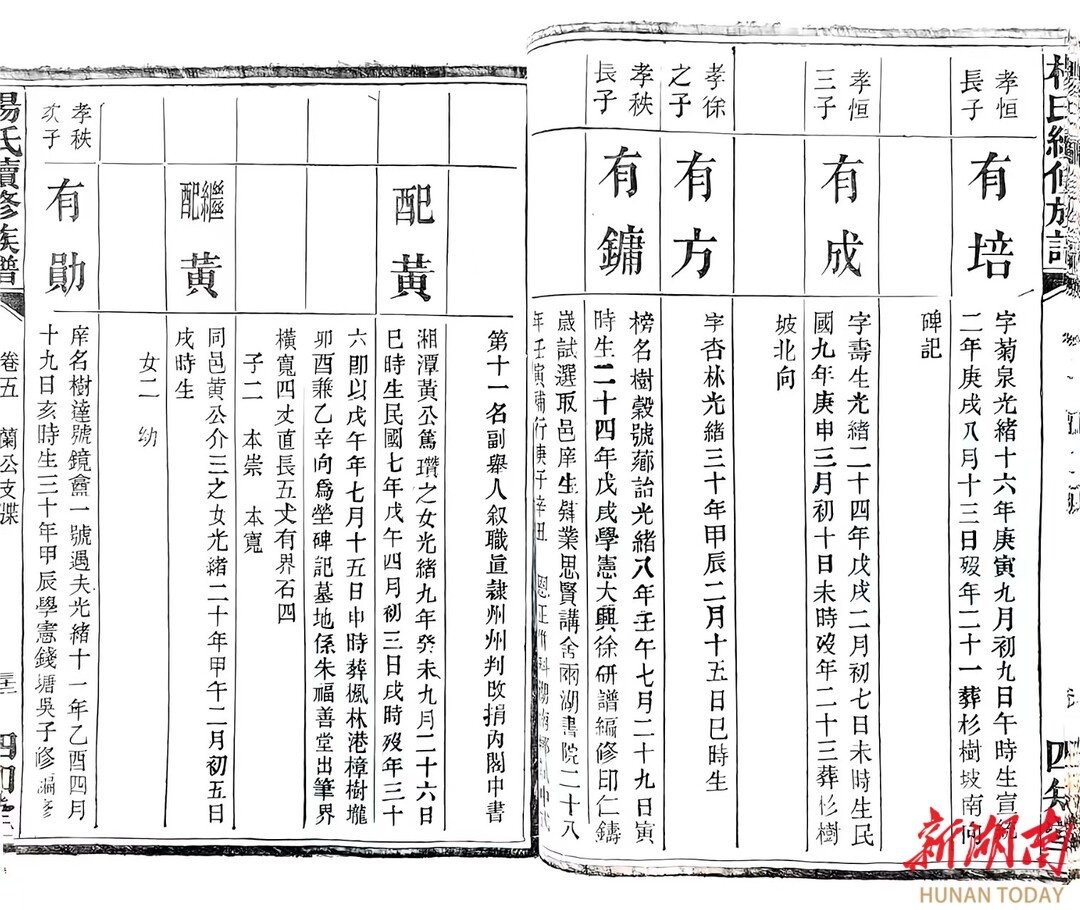

2月15日上午,郑昶邀约黄守愚、杨恢宏、朱建湘、彭奇与杨氏宗亲会杨明乐到杨智勇家商议下一步工作,计划由郑昶、杨智勇、杨恢宏等在小杨子冲、花桥一带寻访。当晚,杨恢宏联系数十位熟人,通过广西朋友找到了一位长沙杨氏族人,并得到一张写有80个字的派辈语手抄稿纸照片。2月16日上午,杨恢宏通过多方努力,联系上收藏老谱的热心人杨福建,下午即在他的无私帮助下,终于见到了一套1925年的杨氏族谱。该套族谱,题签为“长沙花硚杨氏家谱”,系杨醴泉、杨孝秩主修,四知堂刊刻。齿录有杨树达(派名“有勋”)及其3个儿子的名字。17日下午,黄守愚、郑昶检核了《长沙花硚杨氏家谱》,确证了杨树达属于“长沙花硚杨氏”。同时值得一提的还有杨孝达(即杨美胜,号雪门)出自该支杨氏,是杨树达的族伯,为左宗棠“楚军克勇后营”将领,曾任浙江处州镇总兵,在嘉峪关上题写有“威宣中外”的匾额,于平湖市乍浦镇添筑的南湾炮台尚存,故宫档案内有其履历。

综合《长沙花硚杨氏家谱》《(长沙杨氏)家政琐言》《积微翁回忆录》《积微翁诗文钞》《杨树达日记》等分析,长沙花硚杨氏始祖为杨蔺通,原系江西南昌县瓦子街人,明洪武二年(1369)落业长沙县明道都率塘;乾隆七年(1742)已有瓜藤谱;该支杨氏有祠堂在花硚;杨树达祖居地在长沙县安沙镇毛塘铺龙华岭下小杨子冲,此地有多处祖墓;杨孝秩尊迁小杨子冲的九世祖国荪公为始迁祖属另立南山支系私祠的努力。其派辈语有80个字,前40个字为:“蔺司必万廷,朝子一国正。世泰允宗孝,有本逢昌运。肇启经书业,载守清忠训。儒为百代珍,学乃邦之庆。”《杨树达日记•代序》提及的杨氏派辈语“有德逢开运”,应当修正为“有本逢昌运”。杨树达祖居地龙华岭与范旭东祖居地土地湾,相距5公里左右,皆在长沙县淳化都(今安沙镇)。

黄守愚指出,通过田野调查、文献研究、社会联络等多种方法,研究团队在不到30天的时间内首次成功寻访到杨树达的族谱,并首次查明了其族源和祖居地及迁徙情况。这一成果的取得,得益于团队的高效协同合作与信息共享,每一步进展都是团队成员共同努力、深入讨论与相互启发的结果。譬如说黄守愚在图书馆查资料时,大家依据最新信息马上查相关史料,做田野调查、社会联络。此次寻访到杨树达的族谱,不仅证实了其族源和祖居地及迁徙情况,还实现了杨树达研究领域的新突破,填补了学术空白,具有重大的社会价值与学术价值。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号