湖南日报·新湖南客户端 2025-02-21 15:26:37

文/骆志平

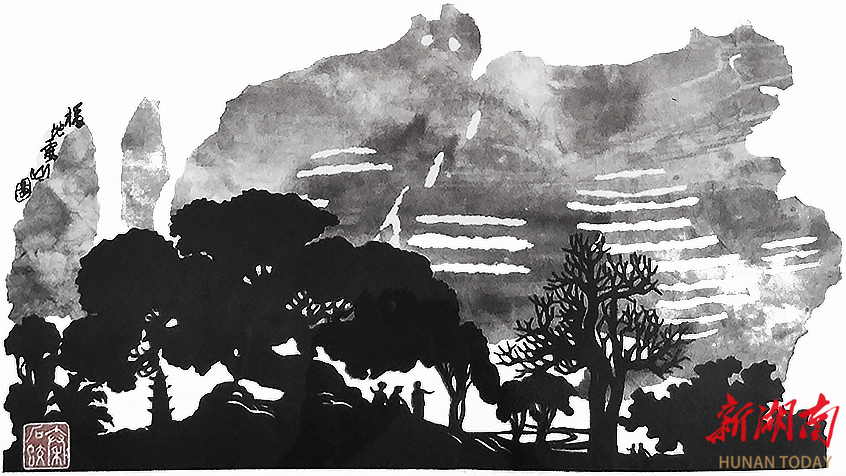

“剪纸中的故事,不是民俗就是风情,老爷爷拿出一张纸,‘咔嚓’几声,老床头的鸳鸯便飞到了喜庆人家门窗上。那喜洋洋的纹饰,便是中华文化大荟萃。顺着剪出的纹理去寻根,还是古人懂得美,老木头雕成了龙凤床,门楣窗棂全是文化墙。”这是14年前,我在编写《文化望城》画册时,为“神剪”秦石蛟写过的一段文字。

秦石蛟出生于剪纸世家,不足四岁就跟着外公外婆学剪纸。其外婆为望城白箬铺人,祖上开过纸扎铺,后人几经辗转,改了行,但剪纸代代相传,集中到了秦石蛟及其后人的手中。

从“非遗”传承上讲,其外婆文正坤为第一代,秦石蛟为第三代,历经130多年,已传至第五代秦求、第六代秦蓁蓁手中。老人家八十有七了,邻里称之为秦嗲,其早年当过老师、公社和县委的干部、退休于县文化馆岗位。

我和秦嗲结识已有近40年,那时老人家还在文化馆工作,其夫人秦玉梅,没有正式工作,在县城里开了个红双喜剪纸工艺店,一天到晚剪剪画画,小生意做得挺不错。闲暇时,秦嗲就蹲在店里帮帮忙。

秦嗲为人朴实温和,读书人性格,专注于自己的喜爱,不善应酬,不好排场,与人交往不卑不亢,县里的人,只知道有个叫秦石蛟的人,手上有把神剪,剪出的东西活灵活现,十分有味道。

这次相邀相叙,已有20多年未曾谋个面。然而,老人家变化不大,还是过去的身板,不胖不瘦,耳聪目明,面色红润,看上去像个老郎中。一辈子手持剪刀,生活在民俗文化的风骨里,未被世俗污染,日子安然。回过头看,秦嗲算个大赢家,收获了“神剪”称号,也活出了自己的精气神。

老人家收藏有全国各地名家剪纸作品18000多件,妥妥的“中国剪纸第一藏家”。八十年代初,就有意筹办民间剪纸博物馆,受到了贺敬之先生的鼓励,现在的华夏剪纸博物馆的馆名,就是贺老当年赐写的墨宝。

在秦嗲的推动引领下,望城剪纸人才辈出,仅登记入册的剪纸高手就有100多位。不过,望城紧邻长沙,地域特色不明显,东西南北,古往今来,各种流派和风格的剪纸,在这里都能找得到影子。

客观讲,剪纸属于小众艺术。关注的人并不是特别多,将其列入“非遗”保护,让剪刀下留存的技艺,能够裁剪出春天的衣裳、秋天的硕果、夏天的清荷、冬天的雪花。这种民俗演绎的美,带着原始的向往,贴近蝴蝶羽翼,爬上喜鹊眉梢,也沾满了福禄寿三星的吉祥。随怎么看,都温馨入骨,让人念怀。

在学校教美术的那几年,我也尝试过剪纸,许多同事婚房上的窗花都是出自我的手。不过,从没深入钻研过,只是照抄照搬,剪一些简单对称的纹饰。有些剪纸的样稿还是源自于秦嗲的作品。

有时,我也会去秦嗲家中的剪纸店坐一坐,见识一下秦嗲的手法,后来我转行了,和秦嗲很少再见面。秦嗲于1958年湖南一师范毕业,在那个年代,算是高学历,想要混个带“长”的公差并不难。

然而,秦嗲一直活在了自己的手艺中。退休后更是如此。天天拿着一张小红纸,咔嚓咔嚓,练手法、心法。同时,打点剪纸场馆,带徒授艺。让无数的鸳鸯,扑腾着翅膀,飞向了爱情的窝巢,或是落到了绣娘的针线上,有时蝴蝶剪得太多,还挤在窗户上,相互比起了美。

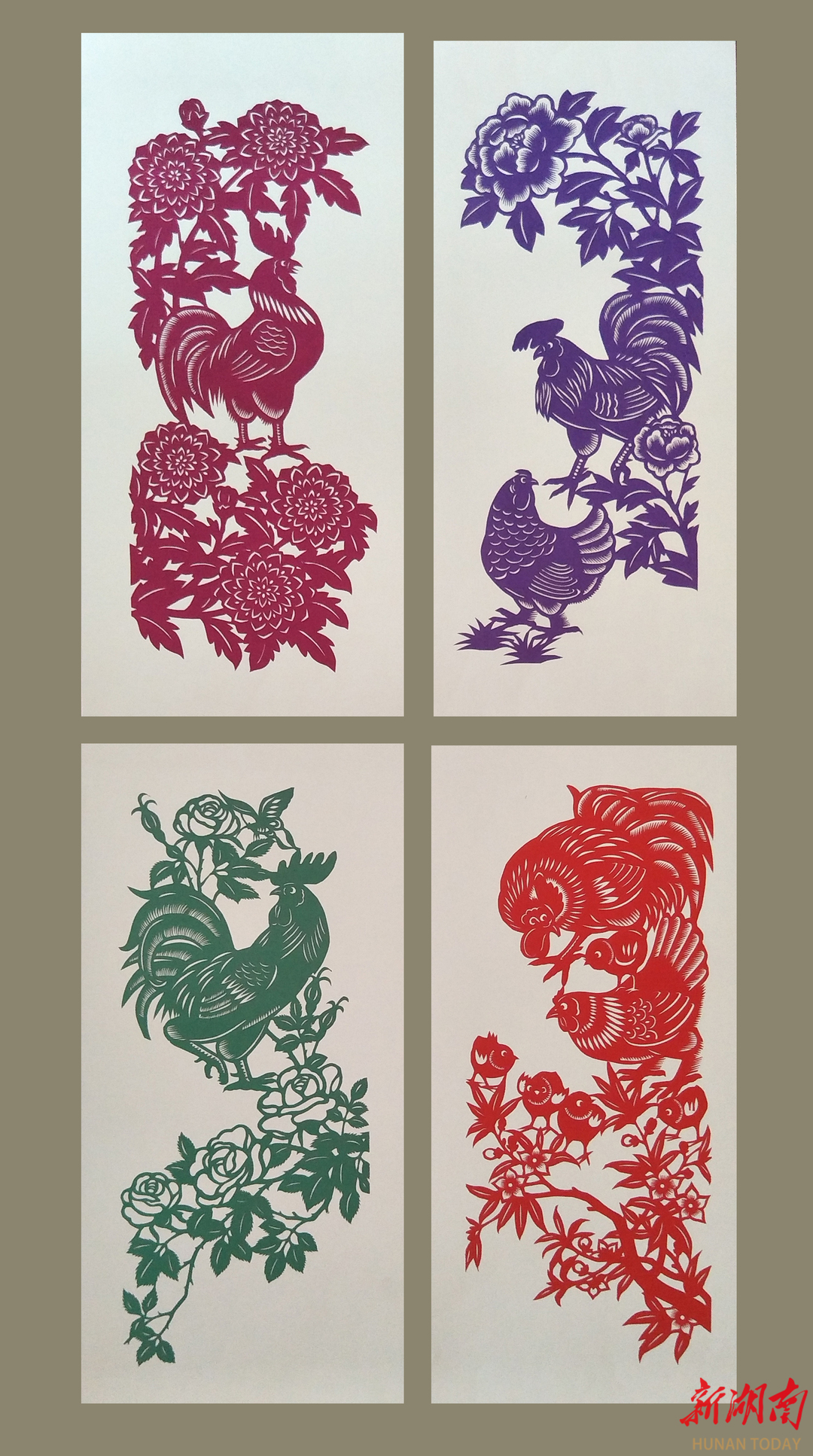

民俗文化的夸张,富有生活的哲理,真正的剪纸高手,从不会被外形所束缚,相反,还能放大生活的原味。公鸡的脖子剪得长一点,老虎的虎纹裂得像“王”字,老鼠嫁女时的唢呐扬得高高的,生命中流淌的美,一半真实,一半寄予在美好的向往中。

剪纸奇人库淑兰,摔倒后昏迷40天,醒来后自称剪花娘子、剪花神。一天到晚,唱歌剪纸,其作品走出了民间剪纸的意象,犹如天外之物,独显异域情趣,谁见了都喜欢,这里面的道道谁也讲不清,至今,还是剪纸界的美谈。

美术家张汀、古元是民俗文化的高手,他们读懂了人间烟火,看到了生命翅膀中隐逸的辛酸和苦难,更懂得如何用自己的笔墨勾勒人性的斑斓。他们的剪纸内方外圆,脱离西方造型束缚,又把民俗的审美带入了作品中,让人看了就上瘾。

剪纸依民俗而来,一方山水一方性情。有的粗犷,有的工细,有的简朴,有的富贵,有的淡逸。秦老的早期剪纸作品呈现南方秀逸风格,当上湖南省剪纸协会会长后,出外交流学习的机会特别多,不知不觉中,就将各种流派的表现手法带入了剪刀中,剪出的作品不受拘谨,题材广泛,生活浓郁,别具风味。

其整理出了剪纸七法:“粗犷法、工细法、绣稿型、折叠型、打毛型、开口型、施彩型”。提出了剪刀中的4000多个辞目,写出了近1000个辞条,从民俗的角度,提出了自己的见解。其为中国民俗文化丛书创作的剪纸插图,浓浓的民俗味,结成了文化果。

其孙女秦求作为第五代传人,已承其衣钵,成为华夏剪纸博物馆馆长。小妹子朴实中带着机敏,能选择捧起一个“非遗”的饭碗,实属难得。选择非遗,一定程度上就是选择了“非遗”的生活。

和小秦聊天,我很开心,也极尽可能给其鼓劲,我也准备将自己收藏的几幅名家剪纸放入其馆中,在我看来,民俗的东西,不容亵渎,给其一个舒适的家,让其汇入到民俗剪纸的大家庭,远比搁在我的箱柜中,更加显得有价值。

在华夏剪纸博物馆,我待了大半天,心中感慨良多。民俗剪纸的门槛并不窄,从千山万水中走过来,汇聚到一块。剪刻,单色、套色、染色,勒线,不论哪种方式,都承载着生生不息的热爱。神态、气韵、素材各不相同,但件件作品落在吉祥和如意上,这不正是中华民族大融合的剪刻之篇么!

责编:肖霄

一审:封豪

二审:王晗

三审:刘永涛

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号