2025-02-21 18:15:23

湖南日报全媒体记者 刘家璇 通讯员 张译文

2月20日,伴随着实验室离心机低沉的嗡鸣声,林璋逐一观察着刚取出的一批离心管内的分层——五颜六色的重金属离子溶液与灰白结晶粉末的界限清晰如刀刻。多次重复矿化法实验后,高压反应釜内沸腾的废渣正经历着从“浆糊”到“沙粒”的蜕变。“就像给重金属施了魔法”,这位精准调控纳米材料界面特性的科学家,用最鲜活的比喻,将艰深的科研课题化作跃动的生命图景。

近日,国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)正式公布了2025年度IUPAC化学化工杰出女性奖,全球12位杰出的女性科学家和工程师获此殊荣,中南大学冶金与环境学院教授林璋便是其中之一。面对这份国际化学界极为权威的学术荣誉,林璋坦然道:“希望这能鼓励更多的女孩们,迈出科研的第一步,勇敢走下去。”

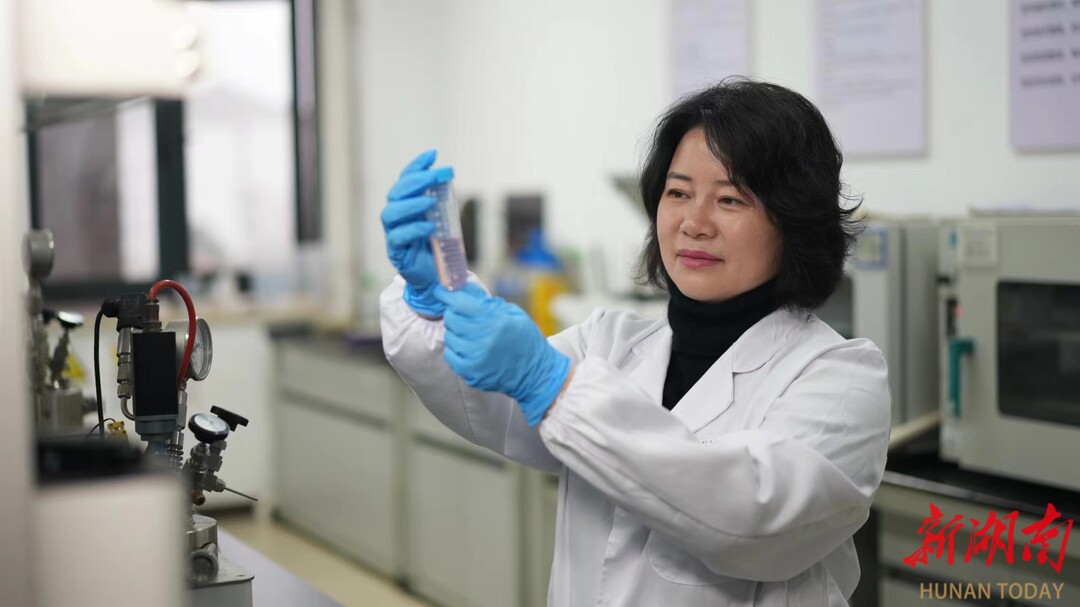

中南大学冶金与环境学院教授林璋,获评2025年度IUPAC化学化工杰出女性奖。

中南大学冶金与环境学院教授林璋,获评2025年度IUPAC化学化工杰出女性奖。

破局者:从“浆糊废渣”里“淘金”

2006年福建屏南某化工厂的沉渣池旁,35岁的林璋第一次与重金属废渣“短兵相接”。池中漂浮着黏稠的黄色浆状物,像一锅熬糊的毒粥。

这是令企业束手无策的含铬盐泥。“当时环保总局把这类废渣定为危废,可企业还是用传统的还原稳定法填埋处理,在长期堆存中又会有六价铬释放出来,如同‘休眠火山’,极易因雨水侵蚀而产生二次污染。”林璋说。

那一刻,她深刻体会到了解决重金属污染问题的紧迫性和重要性。她与学生扛着一袋黄黄的“泥浆糊”返回实验室,开启了一场长达20年的“重金属变形计”。

研究中,林璋发现重金属离子在废渣中的状态非常复杂。它们像一群游荡的幽灵,在废渣中四处飘荡,轨迹难以捉摸,形态、性质都极易受环境影响而改变。为了找到它们,林璋团队日以继夜地对废渣进行详细的GPA地图绘制,找到重金属离子可能存在的位置,并采取相应的措施进行处理。

功夫不负有心人。林璋团队发现,电镜下的铬渣显露出大量紧密团聚的纳米级晶相,这些直径不足头发丝万分之一的颗粒,表面活性极强,如同无数小磁铁吸附着重金属离子。

“能否让这些细颗粒‘长’得足够大,从而实现分离?”2006年的那个夏夜,林璋突然灵光一现,基于原来的纳米晶生长热力学和动力学理论研究,催生出颠覆性的重金属废渣“纳米晶矿化法”:在特制高压釜中,纳米废渣经配方调控,竟奇迹般“生长”成易分离的晶体。

这一发现颠覆了学界对难溶细粒难长大的认知。林璋带领团队提出表界面调控细颗粒快速生长深度分离重金属理论,通过与化工企业合作,将重金属分离率从65%左右跃升至99.5%以上。

“科研就像解哥德巴赫猜想,99%的汗水后,还需1%的灵光。”当矿化剂影响晶体溶解度的猜想被证实,林璋团队终于破解颗粒融合生长的奥秘。这种将基础研究与工程应用无缝衔接的突破,让她的技术理论于2024年斩获光华工程科技奖。

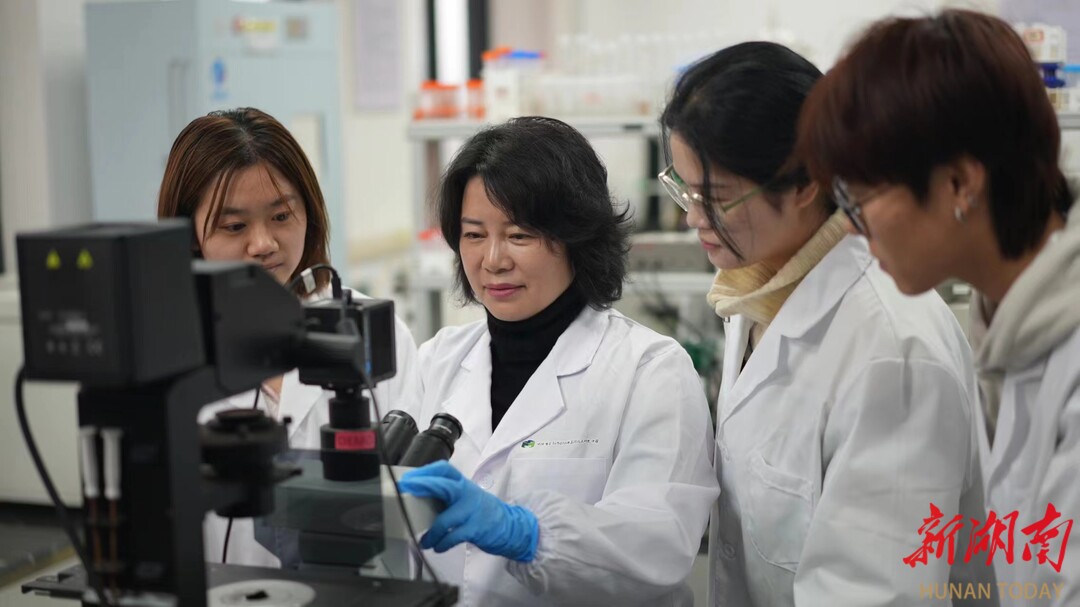

林璋正在讲解实验操作。

林璋正在讲解实验操作。

追光者:把人生谱成山鹰之歌

“你看,重金属在荧光下会发出诡艳的光。我们要做的,不是消灭光,而是引导光的方向。”林璋认为,重金属废渣不是“敌人”,而是放错位置的资源。用智慧之光去改变它被废弃的命运,就是自己研究的意义。

湖南省作为有色金属之乡,冶金行业每年产生上亿吨的重金属废渣。业界模仿冶金法粗放提取部分有价金属后,残余的废渣往往富集了更多的高毒元素如砷、铊、铍等,毒性金属的缓释问题极为严重。

面向这一难题,林璋与湖南瀚洋环保、赛恩斯环保全力以赴联合攻关。“矿化法”在此是否有用武之地?她利用此理论反其道而行之,发明了细颗粒原尺寸活化深度稳定重金属技术,从而形成了“细颗粒识别-矿化分离-界面稳定”完整的资源化技术体系,解决了冶金、化工等涉重行业重金属危废安全处置难题。

如今,她的“矿化法”理念已在重金属固(危)废领域形成完整技术体系,“变废为宝”技术已示范应用于全国2/3重金属污染防控重点省区。

林璋团队还首次构建“固废代码-物相信息”映射图谱,率先创建涵盖国家危废名录所有159种重金属危废和90种重金属工业固废的物相数据库共享平台。这个容纳上万条数据的“藏宝图”,已免费开放给全社会。通过数据库,企业和相关管理部门能够快速了解重金属固废的物相组成、微观结合特征等多维信息,从而更恰当地进行环保处理和管控。

“在传统的文化中,女性往往被赋予了很多角色和期望。我深刻地意识到,在创造性事业的版图上,我可以不是鸽子,我是鹰。”在林璋的歌单里,秘鲁民歌《山鹰之歌》是她最喜欢的一首。她渴望如那山鹰,展翼于浩瀚天际,探索更多未知的可能,按照自然本性去追求内心所爱。——这恰似她二十年科研路的注脚。

责编:刘家璇

一审:余蓉

二审:黄京

三审:杨又华

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号