骆志平 湖南日报·新湖南客户端 2025-03-03 16:36:19

文\骆志平

春天来了,三月的种芽开满了原野,有的挤到城市街巷中,温暖起人间的烟火。从雷锋留下的牵念中,细捋芳华,其中,有一个熟悉的身影,脸上的灿烂和雷锋一样的多,她就是冯健,雷锋心中的“健姐”。

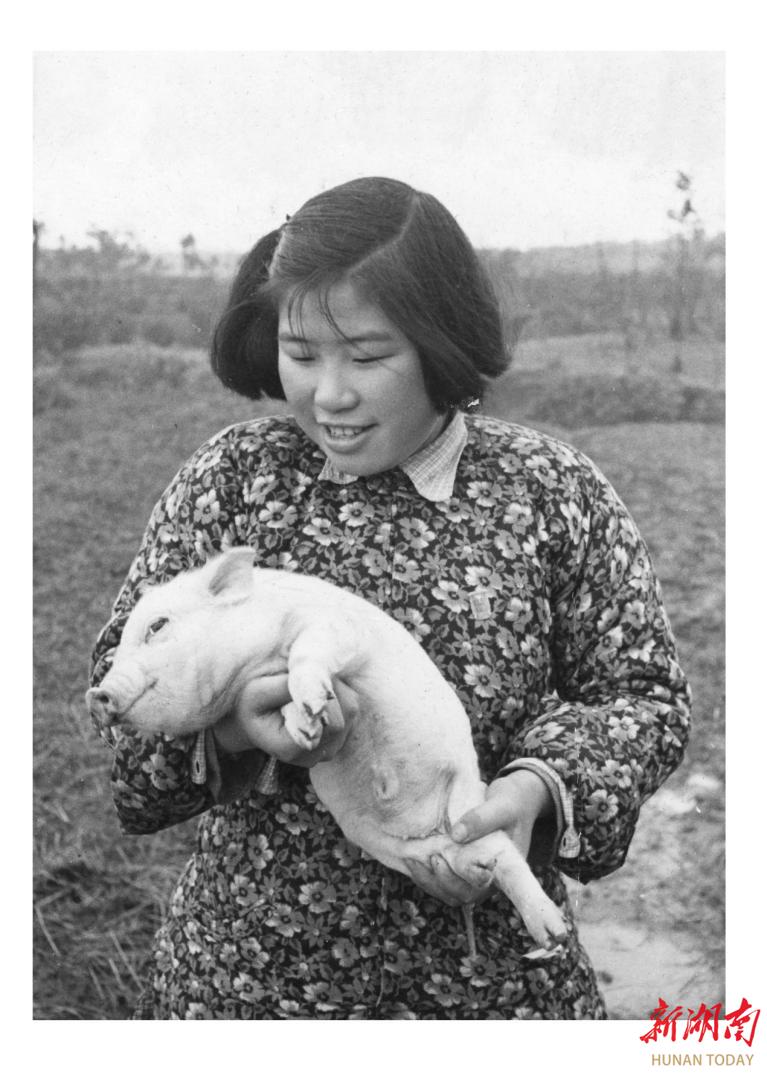

冯健照片

冯健照片

那时,冯健扎着一对粗辫子,小圆脸白里透红,说起话来,眼里闪烁着星星。一个漂亮女孩,挽着袖子,提着潲桶,嘴里不停吆喝着“啰啰啰”,猪圈里的猪儿,仰着脖子围着转,那份热烈,连春风见了都羡慕。

1955年,冯健被评为“全国青年建设社会主义积极分子”,时年十八岁。在现代人看来,不可思议。然而,冯健做到了,并且先后三次受到毛主席接见。时光回头,三月的田野上,找得回那个美丽的身影。

刚解放时,国家不富裕,老百姓家柴火也不多。然而,人人心中燃着一团火。石油工人王庆喜,掏粪工人时传祥,老军工吴运铎,大寨支书陈永贵,纺织女工赵梦桃,都把公家当成了自家,干起活来,不怕脏、不怕苦、不怕累。

冯健亦如此,高小刚毕业,就学起绣花、织布、纺棉、捻线。人乖巧,手脚勤快,很受大伙喜欢。后来,又去了西塘养猪场,当起了小猪倌,养着80多头猪,三个饲养员中,她年轻最小,识字最多,脑瓜子最灵活,当起了场长。

冯健在西塘养猪场工作照片

冯健在西塘养猪场工作照片

为了办好养猪场,冯健费尽了心思,挖石灰坑、筑石灰沟,消毒除虫。劈削山中竹筒,导流潲水。发明脚踩切草机,碾割粗硬的老薯根……

养猪场打扫得像庭院,猪儿在这闹得欢,长得壮。引来了不少外地人围观,最热闹的一次,南方13省的养猪专家都来了,同行的还有苏联的畜牧专家阿林柯维奇。一个女孩子,跟着春风去赶集,一不小心,撞上了姹紫嫣红的春天。

那时,雷锋十五岁,在望城县委当通讯员,县委书记张兴玉是位南下干部,穿着一条打着补丁的裤子,大多数时间蹲在了田头。为了发动生产,带头养起了两头猪,时不时去冯健的养猪场取取经。雷锋跟在其后面,走到哪学到哪。

毛主席和出席共青团“九大”的青年先进人物亲切谈话,二排左一穿白短袖配团徽的是冯健。

毛主席和出席共青团“九大”的青年先进人物亲切谈话,二排左一穿白短袖配团徽的是冯健。

在养猪场,冯健从箱里拿出了那张毛主席接见时的照片,雷锋看到后,眼睛睁得鼓圆鼓圆,缠着冯健问东问西。问得最多的一句话:“怎样才能见到敬爱的毛主席。”这是雷锋心中的梦想,也是春风发芽的序曲。

然而,绿荫未上树,却夭折在了春天的怀抱。一晃,雷锋离开我们六十三年了,一个时代的记忆,渐行渐远。但三月的牵挂,年年如约而至,站在早春的树梢,呼唤雷锋的归来。

一个二十二岁短暂的生命,从苦难中走出来。眉宇上没有半点忐忑和忧伤。是谁给了雷锋灿烂的笑脸,是谁让其成为了一颗永不生锈的螺丝钉,是谁为其披上了一件无私奉献的衣裳,又是谁递给其日记本,让其写下了那么多滚烫热烈的日记。

除了县委书记张兴玉、乡长彭德茂,还有一位就是冯健。彭德茂把雷锋当作自家的孩子,亲自送雷锋到荷叶坝小学上学,让他尝到了新社会的甜。张兴玉书记捡起路边的一颗螺丝钉,在衣服上抹了抹,递给了雷锋,并告诉他:“螺丝钉虽小,作用很大。”让其懂得了螺丝钉价值。

冯健则是其心中的好“健姐”,俩人一见面,就聊得很亲热。那时的冯健,已是全国青年的标杆,有如一朵花儿,怒放于三月的枝头。

冯健跟雷锋说:“虽然你是孤儿,但新社会里,大伙都是你亲人,我比你大了近四岁,今后,我们就像亲姐弟。”同时,鼓励雷锋,只要努力工作、努力奉献,一定能够见到毛主席。

一个纯粹的娃儿,满怀党恩,一头扎进了三月的春风里。扑腾的翅膀,比鸟儿更欢快,而内心的灿烂,也化为了那首《南来的燕子》,飞向了广袤的天地。

后来,雷锋从县委通讯员岗位到团山湖当拖拉机手、到鞍钢当工人,再到抚顺的军营,无论走到哪,都当起了照亮别人的火把。

雷锋“出差一千里,好事做了一火车;学校里的优秀校外辅导员;学毛著的标兵;连队里的节约能手……”所有的热爱,都化作了感恩和回报。

雷锋擦拭汽车照片

雷锋擦拭汽车照片

在部队当兵时,雷锋给冯健的回信中,寄了一张擦洗汽车的照片,还在背后附上了一句话:“我要永远向你学习,为共产主义奋斗终身。”可见,冯健心中的小种芽,同样开在了雷锋的心田。

1962年12月18日,雷锋在指挥战友乔安山倒车时,不幸被碰到的电线杆砸中头部,牺牲在抚顺的军营。人们翻开其留下的日记,意外发现,一个有限的生命,记载了一个最美的春天。

毛主席看过雷锋日记,直夸这娃不简单,文字中有哲理,便带头欣然题词“向雷锋同志学习。”这是一份至高无上的褒奖,虽然缺少了一张和毛主席合影的照片,但主席的号召,点燃了三月的春风,那首《学习雷锋好榜样》,激情澎湃,成为了永恒高唱的旋律。

就这样,雷锋又成了冯健心中的偶像。那张青春阳光的笑脸,在冯健心中灿烂了一辈子,慢慢地,转化成了永恒的牵挂。

年近九旬的冯健仍然在笔耕不辍地书写雷锋故事

年近九旬的冯健仍然在笔耕不辍地书写雷锋故事

在冯健家最醒目的位置,挂着毛主席接见冯健时的照片,主席坐着,满脸笑容,一帮年轻人亲热地围拢在身边,个个笑容中绽放着幸福的泪花,那份喜悦,纯洁无瑕。

冯健搬出一摞又一摞收集和整理出来的手稿,每个年代、每个日子都标注得十分的清晰。看得出,冯健把雷锋当成了自己的偶像,也当成了自己的家人。用一生的牵挂,捋清了雷锋一生的光辉。

一个时代,因为温暖感动,才会丰盈充实,充满力量。人人想着别人,没有牢骚和怨恨,日子苦一点,又有何妨。在泥巴中打滚长大的孩子,看似脏兮兮,但爬得上树,跑得过风雨,拾几根柴禾,能烧出香喷喷的米饭。

如今,小孩子呱呱坠地,就被赶进了唐诗宋词中。其实,小娃懂个啥,和布娃娃娃一样的天真,不放到泥草地里,沾上几天泥水和露水,又怎么听得懂山中的鸟语。

翻着冯健摆满桌面的雷锋资料。老厂矿里的标语,老街上的画像,过去的时光一一浮现眼前。日月星辰,形影相随,蓝天白云,相互帮衬,村里冬修河坝,有人一声喊,七里八里的劳动力全都聚到了堤上。

多把心思放到别人的身上,春风就暖了,大家手挽手,即使有点小风寒,也不应担心大感冒。如今,大伙都说雷锋好,可是,人心复杂,担心被人坑。道德的防线脆弱了,内心的忐忑就增多。

别小瞧那些街头送快递、贩小菜、开面馆的,他们维系着人间的烟火,让每一个劳动者心存荣耀,活得有尊严,心中暖和了,生活才会有奔头。

雷锋小时候,孤儿一个,党和人民给了他一切,回过头,他把一切给了党和人民。假若彭德茂乡长没有送他去上学,任其去流浪,哪有可能冒出雷锋这颗无私奉献的小种芽。

在雷锋馆工作时,有人问过我,什么是最美的文学,我想都没想:“雷锋日记。”对方居然哈哈一笑。显然,他没有读过雷锋日记,听不懂话里的春天。

我跟冯健说:“老人家有时间多留点口述,讲讲雷锋故事咯!现在写雷锋的人,不多了,您老89岁了,又和雷锋那么熟、那么亲,讲出来的故事,口感好,营养充分,大伙听着不乏困。”老人家连说:“要得要得。”

出门时,老人家还在说:“你年年惦记着雷锋,真是不容易!”我赶忙说,您是雷锋心中的健姐,又做了一辈子的雷锋,我得向您学习,做一颗三月的种芽,活出春天的样子呐。

责编:谢璐

一审:封豪

二审:王文

三审:刘永涛

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号