湖南日报·新湖南客户端 2025-03-03 21:29:16

文|谭伟平

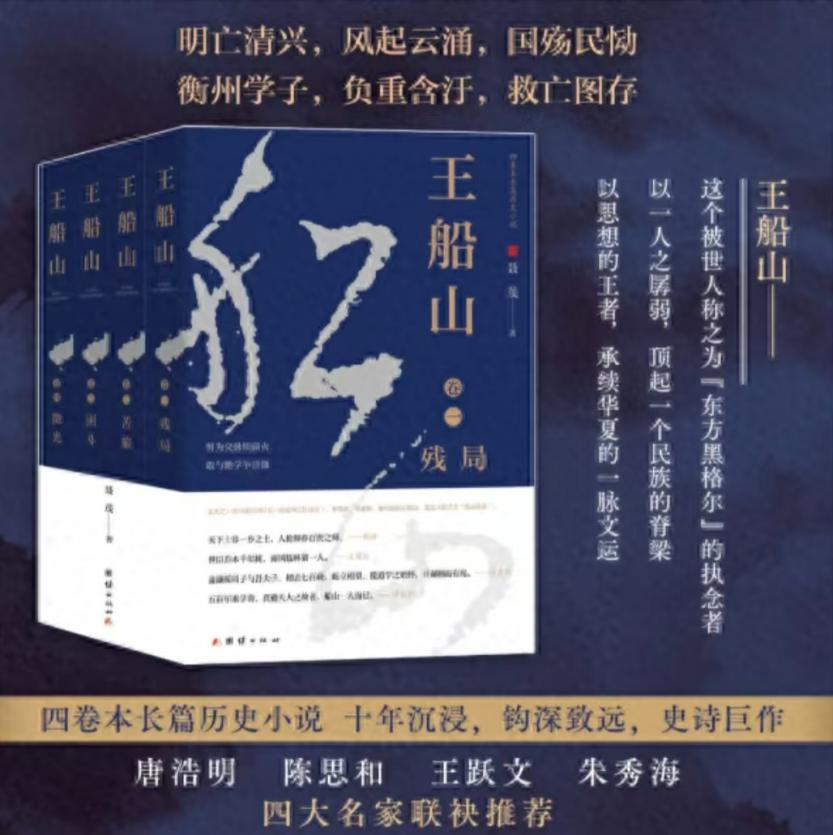

读完聂茂教授四卷本的长篇历史小说《王船山》(团结出版社2024年版),掩卷沉思,我感觉心情非常压抑,而且是越看到后面,心情越沉重,那是一种痛彻肺腑般的感受!小说所描写的王船山(王夫之),是一个生活在“国破山河在”朝代的伟大思想家哲学家,他那让人唏嘘不已的人生轨迹,与他同样让人赞叹不已的高尚节操,以及留传于世光照日月的哲理著作,深深震撼着受众心灵,满目皆是“我自从天乞活埋”的现实悲凉感与历史沧桑感。作者有意在小说中突出了王夫之特殊的生存环境,以哀景衬哀,倍增其哀。同时,《王船山》在遵循“大事不虚,小事不拘”的历史小说创作原则下,虚构了不少人物形象与故事情节,也是在探索一条长篇历史小说创作的新路径,值得总结。

入世不易,出世更难,在对比描写中标示出王船山的思想高度

纵观小说《王船山》中的王夫之,可以说一生都在颠沛流离之中。这也是人物所处的时代环境使然。王夫之所处的明末清初,朝代更迭频繁,社会动荡不已。以王夫之领衔的衡州学子,在入世与出世之间备受煎熬;在“活生”与生活之中徘徊两难。

在小说中,写王夫之的入世有三种方式:一是参加科举考试,这是封建王朝知识分子入世的必经之路。小说写王家三兄弟:王介之、王参之、王夫之与一众衡州学子,多次结伴去武昌参加科举考试,一波三折,最后终于获取了功名。二是入朝为官,这是通过科举入世的必然体现。王夫之循着父亲王朝聘走过的路,也是封建时代士大夫走的常规之路,但这条路让这对父子走得极为艰难,父亲王朝聘名满湖湘,最后在友人的举荐下,也只是在国子监候选,没能获取一官半职。王夫之历经千难万险,同道与恩师费尽九牛二虎之力,最后也只在残延苟喘的南明永历王朝,当了个从八品的行人司行人。落得个理想很丰满,现实很骨感的结果。三是拒不接受改朝换代现实,参加各种反清复明活动,这是文化烙印。作为恪守文化基因的大明臣子,王夫之与同时代其他知识分子一样,对改朝换代的统治者有一种本能上的抵触情绪。张献忠带领农民军攻打衡州时,他与衡州学子同仇敌忾;清军围攻衡州时,他也与衡州学子挺身而出,赤膊上阵,与清军进行拼杀,不惧血染沙场。明王朝彻底灰飞烟灭后,王夫之仍不接受清天,只认明月,不剃头不换衣服,甘愿在衡山山里过着东躲西藏、忍饥挨饿的生活,也不愿臣服于清,换取高官厚禄。这既是骨气使然,也是文化因袭。

小说描写王夫之的出世有三重体现:一是由科举考试的不公带来的仕途出世。衡州学子一起去武昌参加乡试,王夫之碍于情面,为朱归孺押题,奇怪的是朱归孺中举了,而王夫之却落榜了,这一结果让王夫之对科举之路产生了困惑与怀疑,在心灰意冷中萌发了出世的念头。二是对南明永历王朝的失望带来的政治出世。王夫之才高八斗,愿为永历王朝披肝沥胆,却处处受掣肘,遭人陷害,险些掉了脑袋。才明白了高官恩师给他的提醒与忠告。三是由拒绝臣服清朝带来的文化出世。由此才沉潜下来,进入自己的文化中国之中,赓续中华之精神血脉,成为了“六经责我开生面”的一代宗师。

小说通过王夫之在现实生活中的多次理想碰壁,以及细腻的心理活动过程,层层递进描写了王夫之由入世到出世的转化心态,非常逼真也令人信服地刻画了一个文化巨人、哲学大师的诞生过程。王夫之在转化中,离王朝中国越来越远,离文化中国越来越近。不经意间,成为了“东方黑格尔”、世界级哲学大师。

阳谋阴施,阴谋阳为,在形象刻画中衬托出人性的复杂多变

为增强小说的故事性与传奇性,加深对王夫之“活生”与生活二个维度的理解,凸显明未清初复杂的社会背景,作者虚构了朱归孺、琴棋书画四姐妹,以及“维鹰会”等神秘组织。对小说的故事推进与人性复杂性的刻画,起到了画龙点睛的效应。

小说刻画的朱归孺这个形象,是一个非白非黑、又白又黑的人物,也是小说设置的情境里,几乎所有重大事件幕前幕后的重要推手。这是一个从杀猪屠夫家庭里走出来的“学渣”,靠王夫之提供的押题,阳谋阴施,在乡试中一举入围,尔后官运亨通,从七品县令直至四品道台,所有的阳谋阴施、阴谋阳为,在他身上都轮番上演过:如曾暗中多次资助王夫之钱财,解救其困境是他,多次在危难之中为王夫之通风报信、保护王夫之免遭毒手的也是他;暗中设计陷害王夫之四个表姐妹的是他,当四姐妹遭遇危险时暗中救助的也是他;霸占衡州郡学场所,建成自家巨型屠宰场的是他,炸毁这个巨型屠宰场的也是他;明里是永历王朝权臣的是他、暗里却是清朝高官的也是他……这是一个坏事好事都做了不少的“两面人”。朱归孺是一个不好按传统善恶来评价与定论的人物,也是以往小说中没有出现的人物形象,虽然其有些行为在描写上不合常理,如无所不能、无所不在的存在,以及人性的矛盾呈现显得有些生疏,不够圆润等,但这一个人物的出现,无疑为当代文学提供了新的人物谱系,是小说人物形象塑造的新收获。

如果说朱归孺是一个底层人物为了改变个人与家族的命运而不择手段,体现了人性善恶交错的特征的话,那么姜善棋悲喜交织的命运,则凸显了宫廷斗争的残酷性与无情性,从一个侧面表现了风雨飘摇的南明王朝覆灭的历史必然性,以及人性的不可逆向性特征。

姜氏四姐妹是王夫之的表姐妹,小时候生活优渥,当她们长大成人时,却遭受了巨大的家庭变故,父母被害,四姐妹顷刻间流离失所,下落不明。小说设置的这四姐妹命运多舛,都是外人阳谋阴施与阴谋阳为的合力所致。

姜氏四姐妹的命运,尤其是贵为永历帝香妃的姜善棋,其命运更是反转再反转,犹如坐过山车一样,忽上忽下,不能自主。她成为了永历帝宠臣王阁昆、翁不群、马暨垂之间的争斗棋子,在遍布陷阱的宫廷深院中,一会儿成为宦官——大内总管王阁昆的手中利剑,将帝师翁不群斩杀完后,又阴谋阳谋一起上,囚禁并赐死锦衣卫首领马暨垂。而王阁昆最后也在宫廷争斗中,落马被缚。永历帝当初的三个宠臣,都是在阳谋阴施、阴谋阳为的圈套里,或被杀或被囚,小说通过这些细节描写,将人性的善良难辨、好坏难分、美好与隐忍、丑恶与无耻,淋漓尽致展示出来了。

文学是人学,而人性受利益驱动,是最能体现人物的内涵要素与形象特征的,在这个方面,我们欣喜地看到小说进行了难能可贵的探索。

何以为生,何以为死,在生活追问中总结出传统文化的生命哲学

小说借好友夏汝弼的弟弟、疯癫的夏仲力之口,追问“何以为生,何以为死”的哲学生死观,对这一问题的溯源与求解,其实也是王夫之毕其一生努力探索寻找的中国哲学母题。

王夫之晚年居住在“观生居”中的对联写道:“六经责我开生面,七尺从天乞活埋”,就隐含了他对“何以为生,何以为死”的个人回答。王夫之从自己与家庭的切身生活体验中,以及每个衡州学子努力奋斗的命运走向中,体悟到了他所竭力维护的王朝中国,是令人失望的,转而他寻找并坚守在文化中国上。他从中国古代经典中汲取了精神养料,着手梳理中国文化的源泉及流变,自觉担负起文化中国的薪火相传之重任,来解答“何以为生,何以为死”的深奥哲学命题。

这是王夫之在贫困潦倒、流离失所之际,仍然不望寻求救国报国的文化自觉。他想起当年破门和尚所说的:“贫僧曾说先生之命是‘活生’,贫僧看破‘活生’,守志于‘生活’。‘活生’者,不为个人,是为难也;‘生活’者,只是顾我,是为易矣。”(小说第683页)“活生”与“生活”,虽然只是顺序不同,却代表了完全不一样的生命维度。王夫之受破门和尚的启发,能看破“活生”,守志“生活”,代表着他在人生观、价值观方面有了重大突破与提升。所以,晚年的王夫之能在遗世独立的生活中,变得平和恬淡。正如小说所描写的:“他坚守着孤单,越老越睿智,越睿智越淡定,越淡定越通透,越通透越然。”王夫之不再纠结命运带给他的一切磨难,他晚年坚守在“湘西草堂”,每天与对面的石船山对话,心灵已经可以自由地行走于天地之间,将生死已置之于度外,觉得“我是一道微光,只要活着,谁也无法将它熄灭。”(小说第1373页)在这里,王夫之已经充分表达出“我命由我不由天”的生命哲学观。所以,文化中国在王夫之的脑海里,变得越来越清晰,越来越宏阔,越来越高大……他在每天批阅经典文献中,获得不同的人生启迪或感悟,并写下自己对“何以为生,何以为死”的生命哲学体悟。苦难与忧思转化成为他的财富,而残酷的现实自然也变得云淡风轻了。一座人生的高峰,悄悄然诞生在王夫之的笔端下,巍巍然耸立在中华大地上。

我认为:读《王船山》,能见到平凡中的亮光、卑微中的伟岸,有一批灵魂含香之人,游走或陪伴在你身边,让你在平凡的生活中,寻找到自我的成就与精彩,这就是文学表现人生的魅力。小说通过再现王夫之遭遇坎坷、命运多舛,却又昂扬不屈、愈挫愈奋的一生,给我们提供了许多特殊的人生新质感受。

(作者系中国新文学学会副会长、湖南省文艺评论家协会名誉副主席)

责编:刘涛

一审:刘涛

二审:曹辉

三审:杨又华

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号