许高勇 殷芊霞 莫扬 2025-03-06 17:13:11

文/许高勇 殷芊霞 莫扬

2024年6月13日,2024阿里巴巴全球数学竞赛公布决赛入围名单,17岁中专学生姜萍以93分获全球第12名入围,系首位中专学历入围者,此消息经各大新闻媒体报道,引发全网关注。但后续有网友指出姜萍数学月考不及格,其宣传视频有知识性错误,质疑其成绩真实性。直至11月3日,阿里巴巴全球数学竞赛获奖名单正式揭晓,共计86名选手荣膺奖项,而姜萍之名却未在其列。随后,阿里巴巴全球数学竞赛组委会发布情况说明,其指导老师王闰秋在预选赛违规提供帮助,江苏涟水中专学校也通报对王闰秋诫勉谈话、取消其本年度评先评优资格,该舆论事件随着两份官方通告发布宣告落幕。

从该舆情事件的整体发展脉络来看,“姜萍事件”的反转无疑是多方因素交互作用的结果。在这一反转事件中,媒体所采取的“造神”式报道与官方后续发布的引导式通告,前后相继,编织起一场舆论与宣传需要主导事实的媒介图景。有鉴于此,本文拟结合“姜萍事件”的舆论发展态势,针对媒体报道展开深入分析,并就这场网络事件背后所折射出的媒体责任问题进行深刻反思。

一、姜萍事件舆论走向

(一)舆情发端:17岁中专生入围全球数赛

2024年6月13日,阿里达摩院发布了一则名为《17岁中专女生自学偏微分方程,爆冷逆袭高分入围全球数赛》的视频,随后姜萍借此进入大众视野并声名鹊起,阿里数学竞赛亦借此获得广泛关注。在此次预赛中,姜萍以93分的成绩荣膺第12名。值得注意的是,入围决赛的前10名学生皆来自国内外知名高校,而姜萍作为一名中专学生,在一众知名高校学生的入围名单中显得颇为突兀。也正因如此,姜萍被视作难得一见的“天才少女”。

在阿里达摩院的宣传之下,姜萍成功出现在大众面前,并打响了“天才少女” 的名号。在此阶段,网友围绕这位“突出重围”的少女展开热烈讨论,由此,这场在互联网中“造神”活动初现端倪,舆情也随之滋生。

(二)舆情发酵:媒体争相报道“天才少女”

当“天才少女姜萍”的形象出现在大众视野之后,大赛主办方以“不要影响选手比赛”为由,替姜萍拒绝了所有外界采访。在未对其本人进行采访的情况下,各大官方媒体大肆宣传“天才少女”,借全网报道效应让姜萍成为“顶流”。

经各大媒体的广泛宣传报道后,诸多高校纷纷向姜萍抛出橄榄枝。在“天才少女”爆火后,一系列疑问也随之涌现。网友开始仔细剖析视频细节后,结果发现姜萍在专业方面存在诸多不合理之处,不少数学专业人士指出宣传视频中的黑板公式、书写等都有错误。然而,面对网友质疑,媒体方和阿里达摩院均未作出任何回应,舆情朝着理性讨论与挖掘事实的方向持续发酵。

(三)舆情反转:决赛获奖名单公布

11月3日,阿里巴巴全球数学竞赛的组织方公布了最终获奖名单,共计86位参赛者榜上有名,姜萍及其老师王闰秋均未获奖。事后,阿里达摩院发布公告称“发现王某某在预选赛阶段为其辅导的学生提供了帮助,违反了竞赛规则中关于‘不得与他人讨论’的规定。”同日,涟水中专也对外通报学校已对王某某进行了诫勉谈话处理,并取消了其本年度的评优资格。

这两则官方通报让“天才少女姜萍”事件发生重大逆转,“天才少女”形象瞬间崩塌。姜萍从未拥有过数学天赋,“天才少女”也是由姜萍方和赛事主办方联合编造的。随着事件的反转完成,失望、愤怒、奚落、嘲讽等诸多负面情绪充斥于舆论场之中。

(四)舆情引导:各大媒体下场发表评论

两则通报证实“天才少女”形象是人为制造的假象,然而,整个事件似乎在互联网流量的狂欢中逐渐归于平静,并未引发更深入的后续影响。各大媒体、阿里达摩院乃至数学老师王闰秋均未受到流量带来的负面反噬,反而是姜萍作为“受害者”被推至公众面前。在此情形下,各大媒体纷纷发表评论引导舆论:例如,《羊城晚报》以《全球数学竞赛获奖名单公布:该从“姜萍事件”中吸取何种教训?》为题发表评论,指出“跳出一场考试的框架,我们必须警惕于‘制造神话’”;又如《大众日报》以《“姜萍事件”里需要铭记的三个警惕》为题发表评论,强调“警惕为了利益而迎合造假,警惕虚假报道损伤媒体公信力,警惕‘立场泛滥,真相缺失’的趋向”。

至此“姜萍事件”在主流媒体下场引导舆论、呼吁树立正确价值观的举措下平息落幕。随着议题更迭变换,该事件逐渐淡出公众视野。

二、姜萍事件舆情转向归因

(一)资本助推下的网络“造神”

“天才少女姜萍”这一标签疑似精心策划。赛事初未受广泛关注时,入围名单中17岁中专生的情况,达摩院本应对成绩产生怀疑,并进行成绩核实。但达摩院未按常理行事,迅速着手策划打造“天才典型”,为姜萍开展宣传推广,以此打响赛事知名度。

作为竞赛主办方,阿里达摩院在未充分核实事实的情况下,便为“天才少女姜萍”背书,这给后续的媒体报道设定了框架。媒介框架理论指出,媒体在报道事件时往往会依据自身的立场、目的以及既有认知模式,对事件进行选择性呈现与解读,从而影响公众对事件的理解与认知。阿里达摩院此举,为各大主流媒体与自媒体提供了一个先入为主的框架,引导着它们后续的报道方向。

在此基础上,众多媒体皆基于此框架助力“天才少女”宣传。在报道过程中,通过持续报道、解读以及对相关事件的渲染,不断强化“天才少女”形象,为这场声势浩大的互联网“造神”宣传拉开帷幕,将姜萍推上了一个看似拥有非凡天赋的神坛,而这一过程背后所隐藏的信息不完整、事实未核实等问题,却被大规模的宣传热潮所掩盖。

(二)宣传理论下的争相报道

媒体在社会传播体系中扮演着“放大器”的角色,其肩负着成风化人、澄清谬误的重要职责。[1]然而,在“姜萍事件”中,有些媒体的表现却略显急躁。当目睹别家媒体纷纷对“天才少女姜萍”进行报道时,出于对新闻时效性的追求,各媒体唯恐错失这一颇具热度的话题,都随波逐流跟进报道。由此,各大媒体通过持续报道与解读,相互间展开议程设置,发挥出累积、扩散效应,将姜萍塑造成一个正面典型的励志典范。

在当代社会普遍存在高度不信任的环境背景之下,媒体的这一系列运作成功构建起了一个契合大众心理预期的“寒门出贵子”“努力有结果”的正面形象代表,从而达成了互联网“造神”的既定目标,让姜萍在大众认知里成了一个凭借自身不懈努力突破重重困境、实现华丽逆袭的传奇式人物,尽管后续发展证实这一形象存在诸多与事实不符之处。

(三)流量逐利下的道德出走

互联网普及后,网络流量成有影响力的社会资源,其红利冲击既有社会价值体系和年轻人择业导向,出现从“脱不下的孔乙己长衫”到“佛系”“躺平”等演变态势。在此背景下,依据媒介经济学中的注意力经济理论所强调的,互联网从诞生之初就被贴上了“注意力经济”的标签,而网络流量则是衡量注意力的最好标准。“流量即效益,流量即价值”的观念已然深深根植于网络一代人的心中。

“姜萍事件”事件中,赛事举办方和众多媒体明知姜萍成绩不实,仍在采访中帮助姜萍塑造“天才少女”形象。在流量经济时代,巨大的流量往往能够带来诸如经济回报、社会声誉提升等诸多利益,他们试图通过塑造“天才少女”这一极具吸引力的符号形象来获取利益,尽管这种行为违背了诚信等基本道德准则。

(四)环境催化下的“造神”热议

当前社会呈现出较为浓重的戾气,这一特点可从风险社会理论视角加以阐释。德国社会学家乌尔里希·贝克指出,现代社会在科技发展、全球化进程等诸多因素交织影响下,已经步入了一个充满不确定性、风险性剧增的阶段,传统的社会秩序和认知模式不断受到冲击,人们面临着各种各样难以预测和把控的风险。风险社会是当下中国社会的结构性存在,网络舆情和社会风险在同一时空呈现、交织,彼此互为表里和因果。

而在这样的社会环境下,这场寒门贵子逆袭成功的“造神”活动,恰好为大众带来了一丝心灵上的慰藉。但“姜萍事件”能掀起如此大规模的舆论波澜,与姜萍身上17岁、中专生、女性等标签密切相关,这些标签触发了大众对学历和性别对立的刻板印象及惯性思维,进而引发网友的热烈讨论。姜萍的此次“突围”表现,打破了社会对数学竞赛传统意识认知建构,使得这个17岁中专少女的成功仿佛成为了指引芸芸众生走向成功的“乌托邦”。在大众眼中构建起一种新的、可能突破常规限制实现成功的想象空间,尽管后续事实证明这一事件存在诸多争议之处。

在这场互联网“造神”的流量狂欢里,媒体的角色定位复杂。一方面,在事先未做好事实核查的情况下,便盲目跟风对“天才少女姜萍”进行正面典型宣传,此行为可视为媒体在事件报道中的“失位”;另一方面,媒体确实履行了公开报道和舆论引导的社会服务职责,因此又不算完全“失位”。然而,对于追逐流量和时效的媒体该如何规制,媒体责任何在,这无疑是透过“姜萍事件”应进行的深刻反思。

三、“姜萍事件”中媒体责任缺失的深刻反思

(一)重宣传轻报道:媒体塑造的“神话”与事实真相的缺失

在“姜萍事件”中,部分媒体在报道伊始就陷入了重宣传轻报道的怪圈,这一行为背离了新闻的本质。新闻本应是基于事实的呈现,而在此事件中,部分媒体却热衷于塑造“神话”,使得事实真相被重重迷雾掩盖。

一些媒体最初得知姜萍在阿里巴巴全球数学竞赛预赛获得第12名后,并未严谨核实事实,反而受此内容的话题性吸引,迅速给她贴上“天才少女”“中专之光”等标签。媒体通过大篇幅的专题报道和社交平台上的碎片推送,不断强化其“神话”形象,全然忽视了对其成绩真实性考量及背后诸多因素的探究。

在这个过程中,部分媒体失去了对新闻专业主义的坚守。专业的新闻报道需要记者深入挖掘事件背后的各种细节,通过多方面的采访和资料收集来还原真相。然而,在“姜萍事件”中,媒体只浮于表面的宣扬,对诸如竞赛的评判标准、姜萍学习经历与竞赛准备过程的合理性等疑点,都未进行深入探究。

(二)资本驱动下的报道偏颇:流量与公信力的博弈

当今媒体环境下,资本力量对新闻报道产生的影响,在“姜萍事件”中体现得较为突出。受资本驱动,部分媒体陷入流量与公信力的艰难博弈,最终因对流量的盲目追逐而损害了公信力。

资本驱动下的逐利性使媒体更倾向于报道吸睛、获取高流量的内容,在“姜萍事件”中,姜萍的特殊身份和看似传奇的经历正好符合这一标准。为了在激烈竞争中脱颖而出,他们不断挖掘人物“亮点”,以夸张的手法来呈现故事,如渲染姜萍的中专学历与竞赛名次的反差,将其描绘成一个打破常规的奇迹。这些报道虽然在短期内吸引了大量关注和流量,但忽视了新闻报道最基本的平衡和客观原则。

(三)舆论场的失控:公众情绪极化与舆论引导失责

在“姜萍事件”舆情发酵中后期,舆论场有些失控,突出表现为公众情绪极化,这一现象与“后真相”时代的特征相互交织,进一步放大了负面影响。

当下网络舆论场体现出“后真相”的特征:成见在前、事实在后,情绪在前、客观在后,话语在前、真相在后,态度在前、认知在后。于是,公共事件每每成为群体、派系对立的话语载体。在该事件中,受媒体前期片面报道影响,公众在信息匮乏的情况下对姜萍形成了两极化态度。部分人受情感因素主导,将姜萍过度神化,视其为励志楷模,对其行为盲目赞扬;而当事件出现反转端倪,尤其是姜萍板书有误、月考83分等消息传出后,另一部分人又迅速走向极端,对她展开激烈批判,甚至进行人身攻击。这种公众情绪的极化,由媒体未履行好舆论引导责任所致。媒体报道时未提供充足、客观的信息,未引导公众理性分析,使得情感因素在舆论场中肆意蔓延。

四、新闻报道中媒体失职的规避路径

(一)强化事实核查机制,夯实新闻真实之基

在新闻报道中,事实是灵魂所在。“姜萍事件”中媒体因重宣传轻报道而导致真相缺失,这警示新闻业要将事实核查作为核心环节。媒体应建立多层级的事实审查流程,从信息源的可靠性评估到报道内容的交叉验证,不放过任何可能影响事实准确性的细节。在面对具有话题性的事件时,避免被预设的叙事框架所左右,以实证精神挖掘真相,使报道从“神话”塑造回归到事实呈现,让新闻真正成为连接公众与真相的桥梁。

(二)摆脱资本绑架,重塑新闻价值取向

在媒体市场化的趋势下,专业媒体不仅需要履行固有的舆论引导和舆论监督功能,还需要解决盈利的压力,与非专业媒体竞争,以及适应社交媒体、内容推送平台等新技术对产业链带来的巨变。[5]资本与新闻业的复杂交织在“姜萍事件”中暴露无遗,媒体机构沦为流量的奴隶,牺牲了公信力。为规制新闻业发展,必须在资本利益和新闻伦理之间划清界限。媒体机构要构建资本防火墙,确保编辑决策独立于商业考量。制定明确的新闻价值衡量标准,将真实性、客观性、公共利益置于流量之上。同时,通过行业规范和法律监管,约束资本对新闻内容的不当干预,促使新闻报道在资本驱动的环境中坚守公正性。

(三)强化权威媒体责任,引导理性舆论环境

从“姜萍事件”舆论场的失控可以看出,权威媒体在引导舆论方面的关键作用。新闻业应进一步强化权威媒体的引领功能,在重大事件或热点话题出现时,权威媒体要及时、主动地介入。这需要权威媒体建立快速反应机制和深入调查能力,第一时间向公众传递准确、全面的信息,为公众提供理性分析的框架和视角。同时,要利用自身的公信力和影响力,积极引导公众情绪,避免公众因信息不足或误导而陷入情绪狂热和极端化。通过加强权威媒体与其他媒体的协同合作,形成良好的舆论引导生态,促进舆论环境的健康有序发展,维护社会稳定和谐。

结语

“姜萍事件”为新闻行业敲响了警钟,它深刻地揭示了媒体在信息传播过程中偏离正轨所带来的后果。这场舆论“造神”到“祛魅”的戏剧性转变,不仅损害了当事人的权益,更破坏了社会舆论生态的平衡。

信息爆炸的时代,媒体责任重大。重宣传轻报道、受资本驱动而失去公正以及在舆论场中的失职,都警示着我们必须对新闻业进行深刻反思和有效规制。媒体应回归新闻专业主义,坚守事实真相,摆脱资本的不当束缚,积极履行引导舆论的职责,避免公众情绪的极化,以维护社会的稳定与和谐。只有这样,新闻业才能真正成为推动社会进步的积极力量,而不是制造混乱的源头,让类似“姜萍事件”的悲剧不再重演,保障公众在健康、理性的舆论环境中获取信息。

(作者许高勇系湘潭大学文学与新闻学院副教授;殷芊霞、莫扬系该学院硕士研究生)

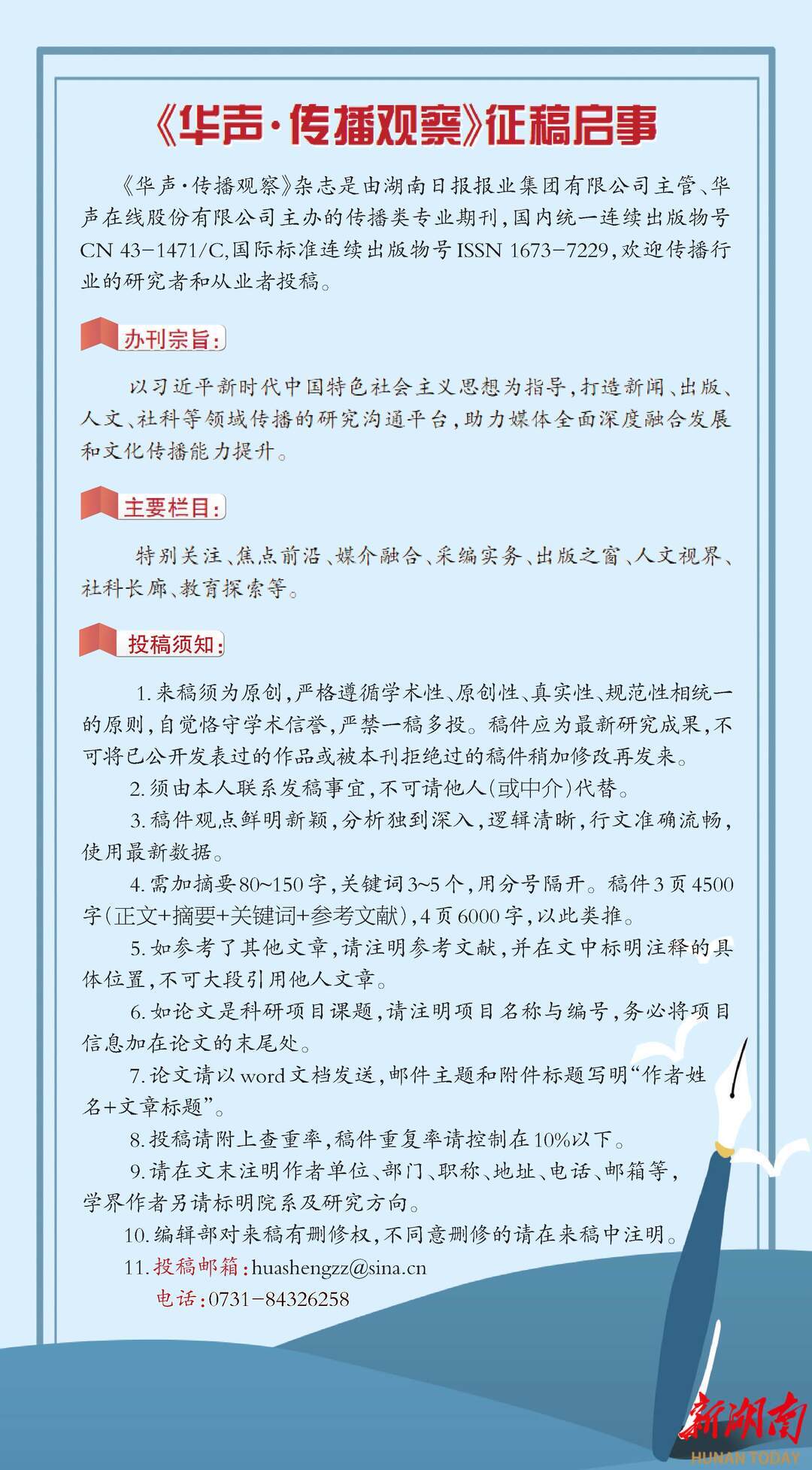

摘自《华声·传播观察》

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:黄柏禹

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号