夏剑钦 2025-03-12 15:12:30

文/夏剑钦

今年是恩师邓潭洲先生诞辰百周年,谨藉此传纪念这位为研究和弘扬优秀传统文化忍辱负重、笔耕不辍、艰苦卓绝的非凡学者和编辑楷模。

邓先生是湖南省浏阳市沙市镇河背村人,1925年2月13日(农历)出生于一个乡村经史馆教师之家。据族谱所载,浏阳沙市邓氏系汉高密使邓禹之嫡派远孙,曾祖、祖父均为清末邑庠生,蹇于仕路,授徒终身。先生曾随祖父学经史,十二岁小学毕业后,因学费不继,时祖父已殁,父邓百丈任教异地(曾于1937年任湖南省立高级农业学校国文教员),乃辍课自习经史,无师则以《辞源》为师。《辞源》集经史疑难之大成,通《辞源》则经史皆通,遂以三载精力,专攻《辞源》和《说文通训定声》等书,所作札记达数十万言。自是学业大时,省市县报章常载邓潭洲之论说杂文。

1941年,先生考入湖南国学社,专攻经史,1943年夏毕业离校。时日寇犯境,乃随母避难于县南高坪镇马鞍村,受乡绅所邀,设馆授古文,此为先生入教坛之始。1945年春夏间,又随父母避难于浏阳南乡观阁村,应邀设馆授《诗经》《楚辞》。因父百丈先生是浏阳县建设科长,德高望重,学富五车,来南乡后常公务繁忙,便常由潭洲先生代父授课。家父炳臣先生虽只比潭洲先生小一岁,但邀盟兄弟求学其门下,受益匪浅,至今还忆起老师尽管避难他乡,却心态乐观,经常吟诗朗诵。如有一首诗为:“三秋双鲤到天涯,起坐沉吟忽忆家。久别不堪成独梦,夜阑消息问灯花。”日军败退投降后,邓老先生回县任职,父子先后离开南乡,先生的长子邓南村即生于杨花何家祠堂。1946年春,先生经人举荐,受聘常德信国中学教国文。此后,在浏阳县立一中、桃源县桃源中学相继任教。

1949年全国解放,先生考入湖南革命大学中教部学习,毕业后被派往南县等地参加土改工作,旋调入慈利县一中任教。教学之余,继续深入经史研究,撰写有关文、史、哲研究的论文数十篇,发表于国内许多期刊报章上。所撰《读屈原赋今译》刊于《光明日报》,对郭沫若的《离骚》译文,凡训诂、段落、句读,持异议者数处,郭翁阅报,致书邓潭洲,称其文“具有见地”。其间,先生的《论白居易讽喻诗》获湖南省首届文艺理论奖,遂加入省作协和省文联,分别任理事和古典文学小组组长。

1955年底,先生调入常德师范任文史教员。其间,所著通俗读物《杨幺起义故事》和《中国古典文学论稿》相继在湖南人民出版社出版,专著《韩愈研究》《柳宗元研究》相继定稿。

1957年春,先生调入湖南省社会科学研究院前身——湖南历史考古研究所任副研究员,其间撰写、编辑了大量文史资料。1960年春,他与省内许多高校教授一起,被遣往郴州莽山林场搞劳动锻炼,开荒种地。邓先生虽饥肠辘辘仍坚持看书研究。历近两年苦熬方回单位,即在中央期刊《历史研究》上发表《十九世纪末湖南维新运动》一文。其间,他于1957年前已修订的《韩愈研究》,已在上海中华书局审读数年,决定付梓,却遭遇退稿。

1963年春,邓先生被下放浏阳一中教书,因工作诚恳,教学得法,深受师生欢迎。60年后的今天,我们还对先生开讲古文《游褒禅山记》那堂课记忆犹新。数年间,他在教书之余撰著了《唐才常评传》《蔡锷评传》《黄兴评传》等几部专著。后来,受到错误批判并被开除公职,且在抄家中将《韩愈研究》《柳宗元研究》《唐才常评传》《蔡锷评传》《黄兴评传》等书稿悉数抄走;后在上个世纪八十年代初,有关方面多次派人去查找这几部书稿,均无果。

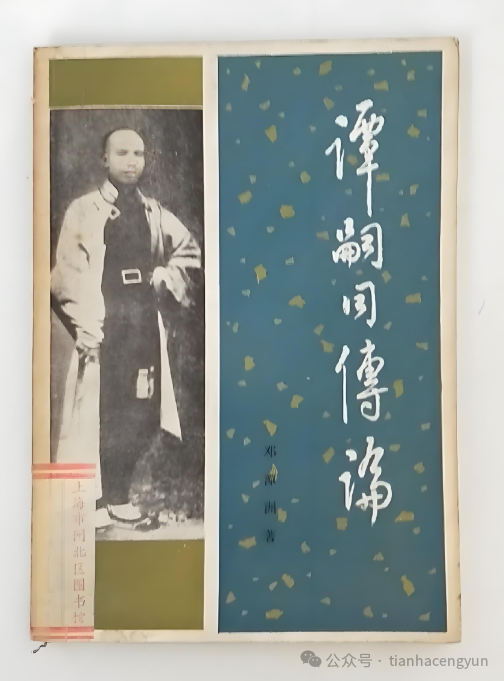

革职返乡务农,所得难以养活自己,妻子与尚未参加工作的六个子女在长沙无生活来源,大一点的孩子打零工,小一点的帮人推板车,日子过得十分艰难。一年后,邓老师因病来长沙治疗,稍愈即拖板车、搞临时运输以苦度时日,但仍坚持学术研究。夜阑物寂,孤灯如豆,研读不息,幸得省图书馆罗桃珍馆员帮助,借得大量书籍资料,撰写了《谭嗣同传论》和《王船山传论》等专著。

1978年落实政策,邓老师回到浏阳一中任教,嗣选为县政协首届常委,所著《谭嗣同传论》于1981年在上海人民出版社出版。1982年调湖南人民出版社任编辑,编辑出版了二十多部文、史、哲和佛学、经济学、美学方面的专著。其个人专著《王船山传论》于1982年9月在湖南人民出版社出版。浏阳推崇和弘扬船山学,自晚清刘人熙、欧阳中鹄、谭嗣同起,至此始有开创系统研究之功的《王船山传论》。嗣后,先生被选为省政协委员。

1984年春,先生调回湖南省社会科学研究院哲学研究所,任哲学史研究室主任,晋升研究员,当选为船山学社秘书长、副社长,任《船山学报》副主编、《求索》杂志副主编,受命主持筹办全国第二届王船山学术讨论会,当选省社科院学术委员会副主任。不久选为省七届人大代表,常委候选人。当时,有关部门表示要赔偿他在文革中抄家时抄去的《韩愈研究》《柳宗元研究》等五部书稿的损失,他婉言谢绝了,说目前国家经济尚且困难,个人的困难和损失算不了什么。

1989年,先生与其他八位高校教授学者被省政府聘为参事室参事。此为省府首届聘任学者参事。

1990年春,先生重撰《韩愈研究》。因原稿文革被查抄,资料荡然无存,重撰之难,不啻初稿。他力争短期付梓,昼夜疾书,数月足不出户。1991年春,待书成,恰院内职工体检,查出患肺癌晚期,旋入湘雅附二医院住院治疗,仅两月余,即与世长辞,享年六十七岁。

先生是从旧社会走过来的文化人,但没有文人相轻的旧习,是一位在文、史、哲诸方面颇具造诣的学者。他能虚心向别人学习自己不懂的东西,更能热心为别人指点自己熟悉的东西。他不仅帮助别人诚恳,不贬低别人抬高自己,且最无私,从不恃才傲物、盛气凌人。他教书是一位优秀教师,既教书又育人,循循善诱,不熟的东西习而后教,学生深受其益,许多学生称他为恩师。他编书是一位出色的编辑,字斟句酌,严密考证,认真润色,不清楚的东西学而后编,与作者共同琢磨,许多作者成了他的挚友。他治学是一位严谨的学者,对工作有着高度的责任感,研究方向不离社会主义基本原则,确定课题有益于学术繁荣,提出观点有助于启发读者。

先生热爱党,热爱社会主义祖国,热爱科学,襟怀坦荡,执着追求。尽管过去遭受挫折,蒙受委屈和摧残,遭到严重困难,但旷达乐观,坚持上进,其热爱祖国和相信党的赤子之心始终不渝,热爱和坚持学术研究的恒心始终不渝。他不是共产党员,但能用共产党员的标准严格要求自己,自觉地将自己的命运同党的命运联系在一起,将自己的具体工作同党的伟大事业联系在一起,无论是任教员、当编辑、做学问,总是那么满腔热情,那么干劲十足,那样任劳任怨,那样不计较自己的名利和得失。

先生一生是清苦的,但又是充实的。他为民族留下了宝贵的精神财富。他先后出版的《中国古典文学论稿》《谭嗣同传论》《王船山传论》《韩愈研究》等专著,还有百多篇学术论文,二十多部经他编辑出版的学术著作,均获得学界同行的好评,其中《谭嗣同传论》《王船山传论》和《韩愈研究》已经在国内和英国、美国、日本、俄罗斯各地产生了一定影响。

先生在任省政协委员、省人大代表及省政府参事期间,曾在会议上向有关领导提出过一些切实意见,认为国家要飞速发展,文化科研和教育要优先大力发展,只有文化科研走在先,赶上和突破国际水平,教育培养出更多专业实用人材,社会主义经济才能更快发展;国家要对文化科研、教育加大投入,文化科研、教育要适时加强内部改革,出版事业也要大力改革,要加强古籍、社科理论著作的出版发行等等。他在担任省政府参事后,在会上曾向有关方面建议,农村改革要解放生产力,部分农村剩余劳动力经过培训后,可向城镇二、三线企业和服务行业转移;农村要推广集约化生产和多种经营,摈弃过去长期的小地块无序的传统耕作方法,农村富裕了,农产品丰富了,国家根基才稳。

他还建议有关部门要大力搞好水利建设和农田基本建设,特别是修好损毁或有隐患的水库塘坝等设施,防止水、旱灾害;稳农的策略,首要是减轻农民负担,防止地方行政收费、乱摊派。有关领导肯定了他的建议,并即时拍板同意邓潭洲参事由省府两个处长陪同,1991年春季赴宁乡、浏阳等地考察农村水利农田建设和农民减负的工作。但可惜的是,先生不久即因肺癌医治无效与世长辞,未能成行考察,实为最后的遗憾。

先生逝世一年后,他为浏阳谭嗣同纪念馆撰写的《为改革而献身的谭嗣同》一书由岳麓书社出版发行,深受各界人士喜爱,成了该馆宣传谭嗣同的最好通俗读本。

责编:罗嘉凌

一审:黄帝子

二审:苏露锋

三审:范彬

版权作品,未经授权严禁转载。湖湘情怀,党媒立场,登录华声在线官网www.voc.com.cn或“新湖南”客户端,领先一步获取权威资讯。转载须注明来源、原标题、著作者名,不得变更核心内容。

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号