王小铁 湖南日报·新湖南客户端 2025-03-24 18:41:21

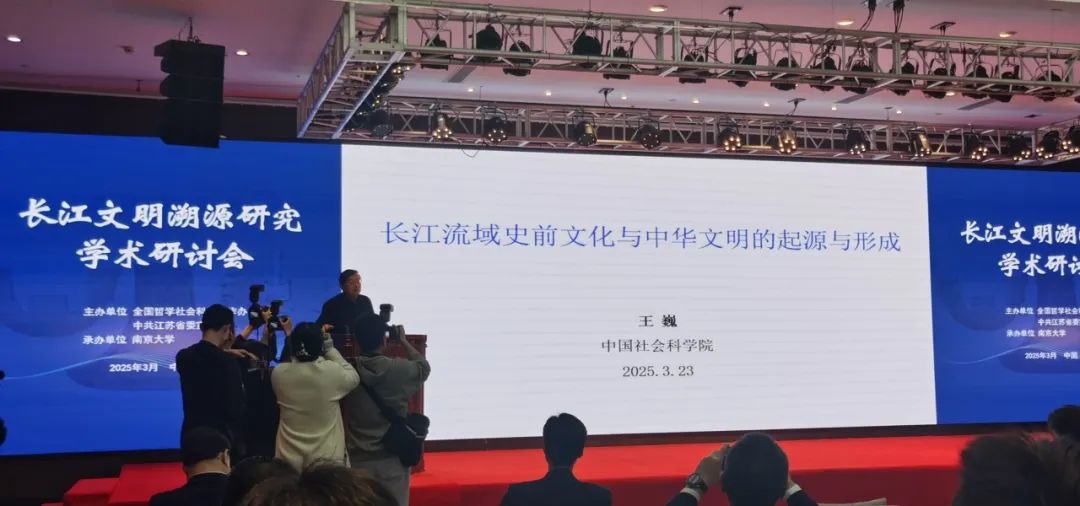

3月23日,由全国哲学社会科学工作办公室、中共江苏省委宣传部主办,南京大学承办的“长江文明溯源研究”学术研讨会,在南京大学仙林校区国际会议中心举行。

来自全国考古文博领域的200余位专家学者齐聚金陵,围绕“中华文明探源工程”最新成果展开深入研讨。王巍、郭伟民、裴安平等多位国内知名专家学者围绕澧县城头山、鸡叫城等重大考古发现研究成果作专题报告,向世界实证长江中游史前文明的璀璨成就。华南农业大学教授、澧县澧阳平原史前文化研究会会长向安强,城头山遗址发现者、澧县澧阳平原史前文化研究会执行会长曹传松,澧县澧阳平原史前文化研究会秘书长单家庆参加研讨会。

澧水之滨惊世发现 改写中华文明认知

在大会主旨发言环节,中国社会科学院学部委员、中华文明探源工程首席专家王巍以《长江流域文明起源与形成》为题的主旨演讲,将澧阳平原的城头山、鸡叫城遗址推至国际学术聚光灯下。

王巍系统梳理了长江流域的“文明坐标”并指出,澧县城头山遗址距今6000年的三重环壕水稻共生系统,与浙江良渚、安徽凌家滩共同构成东亚早期国家形态的三大模式。通过卫星影像与三维建模,城头山遗址展现出全球最早的“城-田-水”三位一体布局,其水利设施规模远超同时期两河流域文明。

活动现场

活动现场

更令学界震撼的是鸡叫城遗址的最新发现:距今5100±30年的榫卯木构水闸,经北大加速器质谱测定,其精密程度颠覆了“大禹治水始创水利”的传统认知。王巍说:“澧阳平原先民将水稻驯化、水利治理与礼制雏形深度融合,这种‘天人合一’的智慧体系,正是中华文明连续性的基因密码。”

澧县学者自信发声 从田野到讲坛的文化自信

研讨会上,澧县博物馆原研究员、国务院特殊津贴专家曹传松作为课题《长江中游史前水利考古发现与认识——以两湖平原为中心》的核心汇报人,系统介绍了长江中游两湖平原史前水利考古的最新研究成果。研究显示,距今5000多年前的新石器时代,长江中游先民已掌握复杂水利工程技术,构建起集防洪、灌溉、航运于一体的综合水利系统,为中华文明早期发展提供关键支撑。 该课题由华南农业大学教授、澧阳平原史前文明研究会会长向安强和曹传松、王宇丰、单家庆共同署名。

澧县澧阳平原史前文化研究会执行会长曹传松现场发言

澧县澧阳平原史前文化研究会执行会长曹传松现场发言

突破性发现,史前水利系统改写文明认知。曹传松介绍,通过多年考古勘探与文献研究,在江汉平原与澧阳平原发现多组史前水利系统,刷新多项“中国最早”纪录——

屈家岭遗址水利系统(距今5100-4800年),发现中国最早大型水利设施“熊家岭水坝”,含蓄水区、灌溉区、溢洪道等完整结构,采用“草裹泥”工艺,标志先民从被动防水转向主动控水。

城头山遗址水利工程(距今6000年),护城河梯级蓄水系统、拦河坝及溢洪道设计科学,兼具防洪与灌溉功能,堪称“史前水利工程鼻祖”。

李家岗遗址(距今8000年),是长江中游最早古稻田及灌溉沟渠,将稻作农业水利史推前至彭头山文化时期。

澧阳平原,史前水利文明的成熟样本。 作为澧阳平原考古的领军者,曹传松重点解读了该区域的标志性发现。

一是鸡叫城三重环壕系统:外、中、内三重环壕构成梯级灌溉与防洪体系,结合人工沟渠网络,至今仍服务于当地农业,被誉为“活态史前水利博物馆”。

曹传松和南京师范大学裴安平教授合影

曹传松和南京师范大学裴安平教授合影

二是城头山古城水利规划:通过护城河分段拦坝、溢洪道节制闸等技术,实现旱涝调控;城外人工运河连通自然水系,印证古籍中“荆楚古运河”记载,早于春秋邗沟千余年。

三是“挖河留坝”技术:利用第四纪黏土特性,首创非填方筑坝工艺,展现因地制宜的工程智慧。

学术价值巨大,重构长江流域文明起源图景。曹传松指出,这些发现颠覆了传统认知,分别是文明源头新证:长江中游史前水利文明成熟度远超同期黄河流域,两湖平原或为上古“天下中心”;楚国水利之源史前拦河坝、梯级灌溉等技术,被楚国继承发展,如孙叔敖“芍陂”工程一脉相承,奠定楚地“鱼米之乡”根基。

“史前先民‘道法自然’的治水理念,对当代生态水利建设仍有启示。我们应提炼长江水文化基因,助力长江国家文化公园建设。”曹传松呼吁,加强跨学科合作,推进水利遗址保护与活态利用。

此次研究成果不仅实证了中华五千年治水文明,更揭示了长江流域在人类文明史上的独特贡献。澧县专家团队的工作,为解码“何以中国”提供了鲜活的实证。 而这场跨越时空的文明对话,也正如王巍在《求是》杂志撰文所言:“从城头山的稻作曙光到良渚的玉礼天下,长江流域先民用连续不断的文明创造,为民族复兴注入了最深沉的精神力量。”澧阳平原的考古新篇,正在书写中华文明探源工程的当代注脚。

责编:李杰

一审:李杰

二审:鲁融冰

三审:廖声田

来源:湖南日报·新湖南客户端

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号