张春祥 湖南日报 2025-03-31 20:32:57

文字/视频 湖南日报全媒体记者 张春祥 通讯员 谢小林

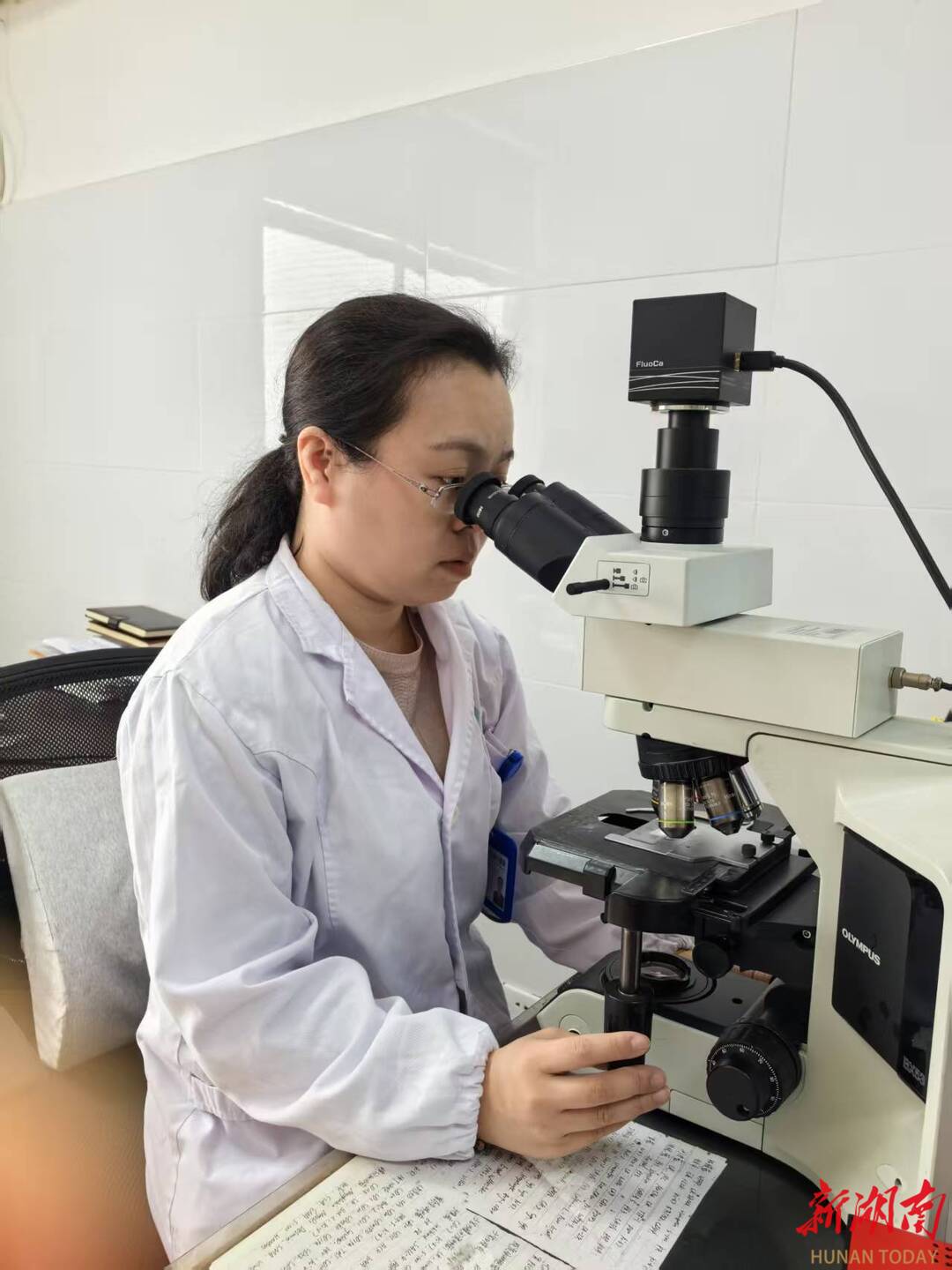

春季是体检较为集中的季节,随着人们对健康需求和生活质量的提高,以及低剂量螺旋CT的普及,肺结节的检出率明显上升。当体检报告上出现“肺结节”三个字时,很多人会瞬间联想到“肺癌”,甚至陷入恐慌。肺结节=肺癌吗?3月31日,长沙市第三医院病理科副主任赵帅带您一起,通过显微镜下的细胞密码解读,重新认识这个常被误解的“肺部小疙瘩”。

什么是肺结节

肺结节是指肺部影像学表现为最大直径≤3厘米的局灶性、类圆形、较肺实质密度增高的实性或亚实性阴影,简而言之,就是肺部出现的“小疙瘩”。肺结节是影像学上的描述性名词,指的是病灶的大小,而不是病灶的性质。

病理科视角:肺结节的“终极审判台”

当临床医生通过CT发现肺结节后,若怀疑有恶性风险,往往会通过穿刺活检或手术切除的方式,来获取组织标本并送检病理科。这些米粒大小的组织,正是病理诊断的“关键物证”。

病理医生通过初筛(HE染色)、深挖(特殊染色、免疫组化检测)、溯源(基因检测)等方式来辨别肺结节的真实面目。

数据显示,约70%送检的肺结节病理标本最终诊断为良性,其中近半数为炎性病变。

在显微镜下,我们常见的良性结节主要分为以下几类:

1. 炎性假瘤:位于肺实质内,界限清楚的炎性增生性病变,由各种慢性炎细胞、泡沫细胞及成纤维细胞和胶原纤维等构成的炎性团块。

2. 特殊感染性病变:结核分枝杆菌或隐球菌感染后,免疫细胞包裹病原体形成的慢性肉芽肿性炎。

3. 先天性发育异常:肺先天发育畸形导致的肺隔离症,表现为有胸膜包裹性的结节。

4. 肺结节病:由类上皮细胞构成的非干酪样坏死性肉芽肿性疾病,可单独或同时累及肺和肺门淋巴结。

5. 肺错构瘤:肺内正常组织在发育过程中错误排列组合,被其他间叶组织如软骨、脂肪、结缔组织和平滑肌围绕形成。

6. 良性肿瘤:如肺乳头状腺瘤、硬化性肺细胞瘤等,影像学上常显示孤立的,境界清楚的肿块。

7. 其他病变:环境刺激导致的矽肺结节或机化性肺炎形成的肺内毛玻璃影、小结节阴影。

不同类型的良性肺结节会展现出独特的“生命密码”,例如结核结节中央的干酪样坏死,抗酸染色中出现的红色细杆状结核分枝杆菌。

虽然肺结节恶性检出率低,但某些特征需要提高警惕:影像学上的形态异常(不规则,分叶状、毛刺状)及混杂密度(混合磨玻璃结节),结节的大小(越大越危险,>15毫米)、生物学上的生长速度(短时间内快速生长),患者高危因素(吸烟史、年龄>40岁、职业暴露)及家族肺癌遗传史等。

肺结节发展成肺癌一般会经历四个阶段:

第一阶段:非典型腺瘤样增生(AAH),通常是单发、长径<5毫米的Ⅱ型肺泡上皮细胞或克拉拉细胞不典型增生。

第二阶段:原位腺癌(AIS),直径≤3厘米的小腺癌,沿肺泡壁生长,无间质、血管和胸膜的浸润,缺乏乳头、微乳头或肺泡腔内癌细胞。

第三阶段:微浸润腺癌(MIA),单发,直径≤3厘米,以贴壁生长为主的腺癌,任一视野下间质浸润的最大直径≤5厘米。

第四阶段:浸润性肺癌(MA),浸润性生长,可侵犯周围组织,血供丰富,生长迅速,可转移至淋巴结及其他组织器官。

AAH、AIS病理学上属于浸润前病变,术后5年无病生存率达100%,MIA为早期肺癌,经完全切除后,患者疾病特异性生存率接近100%。

发现肺结节,科学应对三步走

1.不必恐慌,但需重视

即使初次发现,也无需过度焦虑,医生会根据结节大小、形态等特征评估风险。

2.动态监测是关键

低危结节:<6毫米,每1—2年复查CT;6—8毫米,6—12个月复查。

中高危结节:3—6个月复查CT,观察是否增大;适当抗感染治疗后复查结节是否消失。

3.精准干预

若复查发现结节增大或实性成分增加,建议行胸腔镜微创手术。

给肺结节患者的病理科备忘录

1.理解病理诊断局限性,“金标准”≠绝对真理

活检标本可能因穿刺取样误差漏诊(如穿刺到结节边缘炎性区)从而需要多次活检;建议多学科会诊,结合影像、临床、病理等综合诊断。

2.分子病理时代的“新武器”,为患者提供更优诊疗决策

分子标志物检测可辅助鉴别良恶性,还可作为靶向治疗指导、预测免疫治疗的疗效以及评估预后和复发风险等。

肺结节是肺部发出的“健康信号”,而非“死亡通牒”。赵帅表示,作为病理医生,我们每日与这些“小疙瘩”对话,深知多数结节只是生命长河中的一朵浪花。保持理性认知,定期随访监测,积极应对,才是对自己最负责的选择。

责编:周顺

一审:张春祥

二审:刘文韬

三审:杨又华

来源:湖南日报

我要问

下载APP

下载APP 报料

报料 关于

关于

湘公网安备 43010502000374号

湘公网安备 43010502000374号